マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

パロフプレスと肩のポジション

抗回旋のためのドリルとして用いられることの多いパロフプレス。回旋の有無以外に注目すべきポイントとは?ドクター・ドゥーリーからのコーチングポイントをご紹介します。

Kaori’s Update #18 - スクワット時の膝のポジションは?

スクワットを行うときに、つま先が膝を超えてはいけない、というキューイングを聞いたことはありませんか?それは何のためなのでしょう?そして、そうすることの影響は?目的に合わせて動きを選択すること、動きの多様性を考慮することの重要性を考えます。

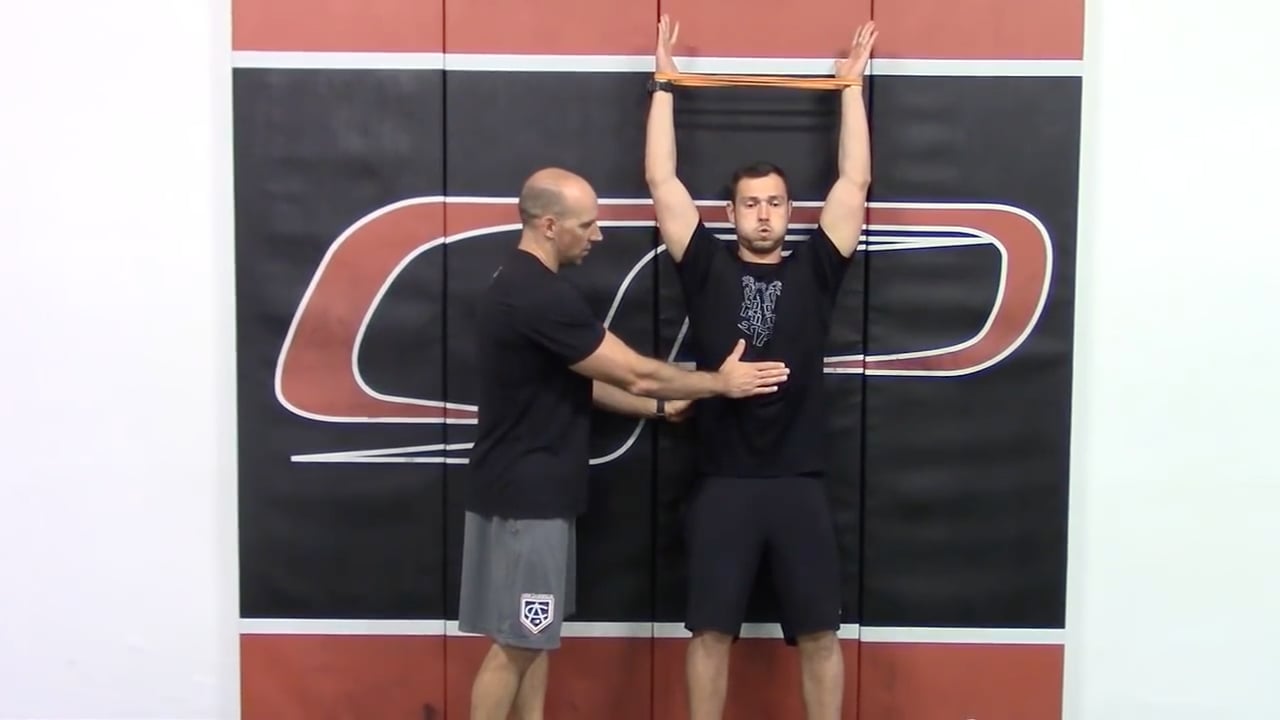

背中を壁につけた肩屈曲の指導テクニック

背中を壁につけた状態で肩関節の屈曲を行うドリルは、様々な場面で行われるエクササイズの一つです。代償動作なしで腕を頭上に挙上するための、適切なパターンを反射的に生み出すための効果的なキューイングとは?

可能性の高い容疑者:足底筋膜炎/体幹・コア

足底筋膜炎の要因となっている可能性の高い容疑者とは?シリーズ第四弾では、チェーンリアクションにおいて適切な役割を果たしていない体幹・コアの働きに注目します。

バトルロープトレーニングでありがちな3つの間違い

バトルロープは、全身を使って効果的に心拍数を向上させ、コンディショニングトレーニングツールとして素晴らしい働きをしてくれますが、皆さんはロープをうまくお扱えているでしょうか?バトルロープにありがちなテクニックの間違いとその修正方法をご紹介します。

時間のない人のための5つのモビリティードリル

関節可動性を十分に活かして、効果的なトレーニングやパフォーマンスを実現するためのモビリティードリルは重要ですが、なかなか時間がかかるもの。忙しくて時間がない、という皆さんのために、時間効率よく効果的な複合的モビリティードリルを5つご紹介します。

KBオーバーヘッドプレスの3つのポイント

ケトルベルのオーバーヘッドプレスで肩を痛めそうになったり、うまく力が発揮できなかったりした経験を持つ皆さん。より安全に、効果的にこのエクササイズを実行するためのポイントを確認して再度チャレンジしてみてください。

動きが筋肉のスイッチをオンにする

うまく働いていない筋肉があるとき、その筋肉の働きを正常に戻すために何をしますか?その筋肉を意識したり孤立化させようとしますか?身体全体のチェーンリアクション:運動連鎖を理解したうえで、どのようなアプローチを行うことが効果的なのかをGIFTプログラムの学長であるデビット・ティベリオ博士が解説します。

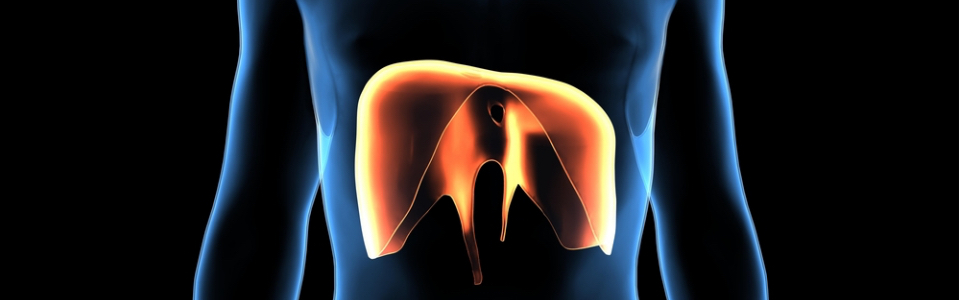

横隔膜はどのように生命を維持するのか

私は最近、ジャーナル・オブ・マルチディシプリナリー・ヘルスケア誌(2013)で、ブルーノ・ボルドーニとエミリアノ・ザニエールによる「横隔膜の解剖学的つながり:呼吸が身体系に与える影響」というすばらしい研究レビューを読みました。私は、身体機能の多方面において横隔膜が与える影響は大きいと、長い間考えていましたので、この記事は多くの臨床的知見との相互関係を浮き彫りにしてくれました。そこで、興味深い記事などをさらに取り上げてみたいと思いました。 “横隔膜の腰部は、内側、中間、外側脚から起こり、主要な脚である内側脚と外側脚は後心膜と腎周囲膜と周囲の脂肪に接していることを強調しておくことは重要です。その理由は2つあります:一つ目に、身体を構成するさまざまな組織との連続的なつながりをさらに示してくれるからです。二つ目に、内臓脂肪は横隔膜からの固有感覚情報の情報源であり、この器官によって離れている組織に影響を与えるというもうひとつの役割を果たすからです。” 数多くの異なる脳の部位は、身体内部からの固有受容感覚や内受容感覚等の求心性情報を受け取り、そして、実際、横隔膜がいかに、これまで考えられていたよりも、フィードバックを提供する更に大きな情報源であるのかを示す情報はこの他にもあります。 献体の横隔膜 "外側脚より厚く長い右内側脚は、平たい腱になり、L2−L3、時にはL4の椎体前側部に付着します。左内側脚は平たい腱となりL2とL3の間に停止します。" 解剖学的結合には個体差があることを念頭に置いてください。腰椎の引っ張られ方に影響が出るほど脚の付着部に大きな左右差がある人が多くいる一方で、それほど大きな影響を受けない人もいます。 横隔膜 “神経学を参照にして、横隔神経は途中で横隔膜の脚部を走行している迷走神経と伴走し、その部位を神経支配します。迷走神経の求心性の食道枝は、延髄運動神経と横隔運動神経に抑制的な影響を与えると一般的に考えられています。もし、横隔膜や横隔神経に問題があれば、脚部を支配しているシステム全体が悪影響を受けます。そして、食道への逆流や嚥下の問題を引き起こします。” 献体の横隔神経と迷走神経 “この簡潔な説明は、いかに横隔膜が身体のさまざまな部位で発生する情報の重要な交換拠点となっていて、しかもそれ自身が情報の発信源になっているかということを示しています。” 覚えておきたい重要なことは、横隔膜が、他の離れた部位に影響を与え機能不全を起こしたり、また離れた部位の機能不全から影響を受けたり混乱させられたりする可能性があるということです。横隔膜は情報の伝達役ですから、あらゆる機能障害に大きく関わっている一方、単純に命令に従っていると捉えるべきもの、なのか・・・情報の伝達役を撃たないで “したがって、もし横隔膜に障害があれば、鎖骨下筋を収縮し、第一肋骨を挙上し、関連症状を伴う胸郭出口症候群を再発する可能性があります・・・横隔膜と胸郭出口の間には密接な関係があります。” これは、私が学校で習った“挙上された第一肋骨”ということに、まったく新しい意味をもたらします。たいていの場合、これは第一肋骨に限った問題ではないのです。胸郭出口症候群に関して、なぜ鎖骨下筋はほとんど言及されることがないのでしょうか?胸郭出口症候群 “もうひとつ留意する点は、呼吸器系の横隔膜と骨盤隔膜との関係です。正常な呼吸中、または咳やそれ以外の横隔膜の生理的変化が起きている時にも、骨盤底には対称的な変化が観察されます。たとえば、もし(強調すれば)吸気中に主な吸気筋が下降すれば、骨盤底はそれに対応して下がっていくかもしれません。これは、腹腔内液の圧を適切に制御するために、呼吸は骨盤底による補助が必要であるということを意味しています。口腔底の運動神経とつながりがある同じ部位が、運動前インパルスを骨盤へ送っているのかもしれません。” 骨盤や胸郭、頭蓋のすべてのドームは、生理学的にも機構的にも関連があります。ドーム それら全てのドームを見てみましょう・・・ “さまざまな研究が、吸気の前に骨盤底の筋群に電気活動が観察され、それから腹横筋と内腹斜筋への同様の電気活動が追跡できると、確立されてきました・・・通常の呼吸では、オトガイ舌筋や舌下筋などの口腔底筋群は、横隔膜自体が収縮する直前、電気的に横隔膜と連携します。” 呼気の直前には、上は頭蓋の中で、下は骨盤の中でたくさんのことが起きています。もし、タイミングがずれたならば・・・ 口呼吸が問題であるもうひとつの理由です。“ヒューストン、連絡の手段が途絶えた・・・” 口呼吸の人 “もし、横隔膜や横隔神経に問題があれば、脚部を支配しているシステム全体が悪影響を受けます。そして、食道への逆流や嚥下の問題を引き起こします。” 横隔膜のごくわずかな機能障害でも、食道の機能障害や嚥下問題、胃食道逆流症、逆流障害、過敏性腸症候群、声帯機能不全などと深く結びつきがあることを示しています。 “このことは、横隔膜の機能障害が、頚基底部や口腔底、硬膜内、目の中などで観察される症状を引き起こすことを意味しています。横隔膜の機能障害として考えうるもうひとつの症状として、眼球に影響を及ぼすかもしれない頭蓋の疼痛があります。” 慢性頭痛や偏頭痛、頸椎障害、脳震盪後障害、視覚異常、立ちくらみなどが、時には突発性のものかもしれない、横隔膜の問題と関連している可能性があります(可能性が高いでしょう)。 横隔膜の問題が眼球の問題を引き起こす、ということについてみなさんはどう思いますか。 “症状に関して言えば、横隔神経が三叉神経節に作用し、これが三叉神経の二つの終枝を刺激して、上歯槽神経を介して歯根膜に到達することにより歯痛として現れる、という仮説が立てられます。同様の経路でガッセル神経節を介して顎関節や耳に痛みを起こすのです。” このことについてはもう十分に述べましたね・・・口の痛み “横隔膜の収縮活動によって促されるリンパの流れは、腹膜表面に関して横隔膜の遠位から腱中心へと導きます。リンパ系吸収はまず横隔膜の律動性と伸張性に左右されます。次に腹腔圧とその人の姿勢に影響されます。このような概念は、横隔膜が何らかの理由で機能を損ねれば、どのようにリンパ系に悪影響を与えるか立証してくれる点で重要になります。” 身体の中で最も中心的なポンプの適切な力学は、他のポンプにも直接影響を与えます。胸部右リンパ本幹 “横隔膜である筋は、単に呼吸を担うだけではなく、身体の健康に作用するたくさんの役割を持っています。これは、姿勢や内蔵の適切な機能、骨盤と口腔底にとって重要なのです。頸椎と三叉神経系、および胸郭出口にとっても大切です。血管系とリンパ系にも極めて重要です。横隔膜の筋をひとつの部位として捉えるのではなく、身体の体系の一部として把握すべきでしょう。正しい治療方針を立てるために、全体像を見なくてはなりません。ここに明記した繋がりすべてを・・・” 分かりやすいまとめ。最後に、みなさんの治療戦略のひとつとして、横隔膜の制御や呼吸パターン障害のチェックも是非取り入れてください。反応として、そして将来起こりうる問題の傾向の低減のためにも。

ベンチプレスのテクニック

従来のように肘を開いたポジションで行うベンチプレスに対して、肘を引き寄せたベンチプレスが、肩のためにより安全である理由とは?そして肘を開いたプレスを行うのであれば気をつけるべきポイントとは?

鎖骨下筋のリリース

僧帽筋が硬くなっていたり、左右の肩の高さが違っていたりするとき、ストレッチをしたりしていませんか?肩甲骨の動きの問題の原因を解明して、Dr.ドゥーリーが、より機能を向上させるためのアプローチ方法をご紹介します。

肩複合体への上外側アプローチ

肩複合体の上部から外側にかけて、そして上腕部を肘に向かって、幅広いエリアをカバーする徒手的アプローチの方法をレニー・パラチーノがご紹介します。肩の機能のみでなく、肘の機能を劇的に改善することができるアプローチを是非お試しください。