マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

ヒンドゥプッシュアップ vs ダイブボンバープッシュアップ

ヒンドゥプッシュアップと呼ばれる動きを試したことはありますか?ダイブボンバープッシュアップは?それぞれに微妙に異なる動きであるこれらのプッシュアップの違いを理解した上で、様々に異なるプッシュアップを楽しんでみませんか?

より強いクローリングのためのコア筋力構築を助ける3つのエクササイズ

クローリングのエクササイズを実行していて、うまく動けない人たちを目の前にしたら、皆さんはどのように指導をしますか?クローリング自体を練習し続ける前に、ドリルの要素を分解して、より容易なリグレッションを見つけてから、段階的にプログレッションしていく方法をジョシュ・ヘンキンがご紹介します。

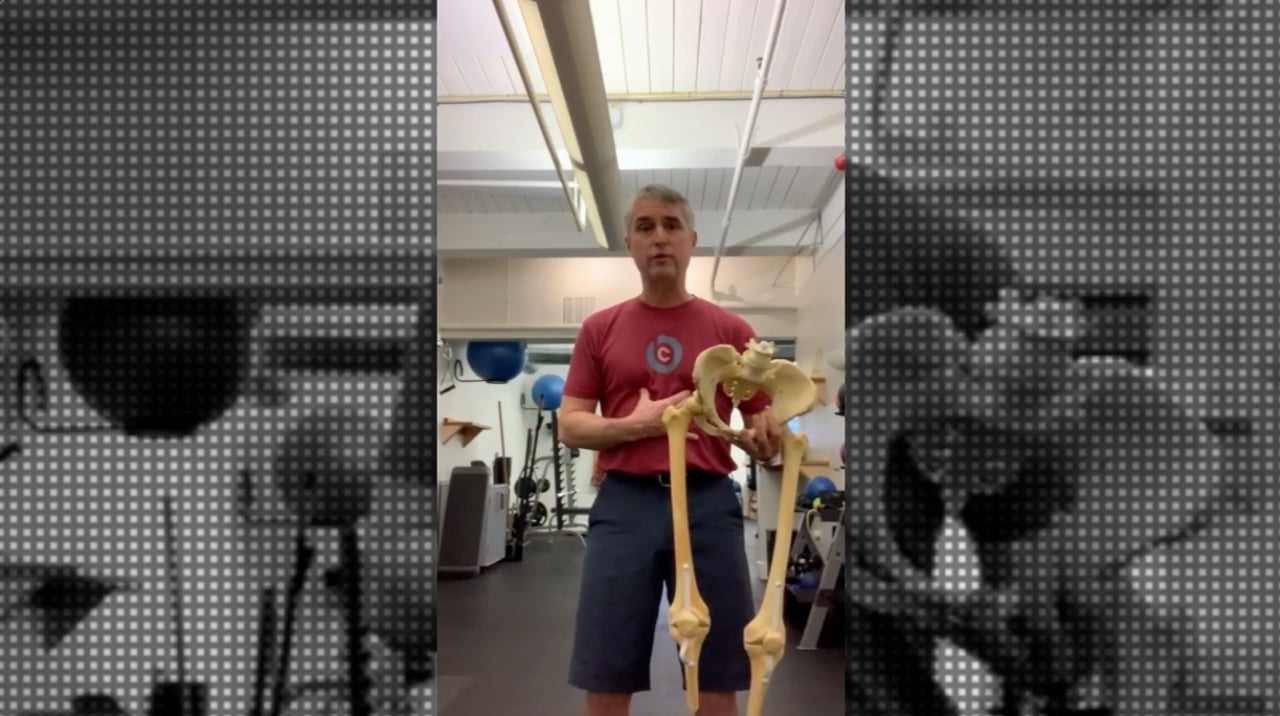

肋骨と骨盤と捻転

ポステリア・エクステリア・チェーンのパターンのあるクライアントに対して、現在身体にどのようなパターンが起きているのか、それに対してどのような対応をすることが可能なのかをマイケルが丁寧に解説します。

どのデッドリフトバリエーションがベストなのか

どのスクワットがベストですか?とかどのデッドリフトがベストですか?といった質問に答えるのは実は単純ではありませんよね?指導する対象者によって、何がベストなのかは異なってくるはずです。ストレングスコーチのマイク・ロバートソンが質問に答えます。

プログラムのピリオダイゼーションは、ストレングスの向上に役立つのか?

筋力強化のためのプログラムを設計する場合、向上を促すために操作できる(そして操作すべき)変数は沢山あります。 これらには当然ながら、セットとレップ数(ボリューム)、負荷(強度)、頻度、休息時間(密度)を含むことができます。 しかし、これらの変数をどのように期分けするかも非常に重要なのです。 ピリオダイゼーションとは、これらの変数を長期的にどのように操作していくかを系統立てて組み立てていくことです。 私がシステムや計画を大切にすることは、もう十分お分かりだと思います。 私達チャンピオン(施設名称)のプログラム設計の基本原則のひとつに、"終わりを考えて始める "ということがあります。 目標がないまま、毎月のようにプログラムを書いている人を見ると、頭がおかしくなりそうです。 ですから、パーソナルトレーニング、スポーツパフォーマンス、あるいはリハビリテーションの設定においても、どのように筋力トレーニングの期分けを計画するか、そのシステムを開発することは理にかなっていると思います。 ストレングス&コンディショニングの世界では、ピリオダイゼーションの概念がしっかりと受け入れられている一方で、理学療法士達はピリオダイゼーションが全く行っていないことで有名です。 リハビリの現場では、いつまでも「10回×3セット」を行うことが珍しくありません。 Googleでストレングストレーニングのピリオダイゼーションを検索すると、目眩がしそうなほど矛盾した用語が並んでいることに気づくでしょう。 リニア・ピリオダイゼーション、リバース・リニア・ピリオダイゼーション、ノンリニア・ピリオダイゼーション、アンジュレーテッド・ピリオダイゼーション、コンジュゲート・ピリオダイゼーション、ブロック・ピリオダイゼーションなど、さまざまなピリオダイゼーションプログラムを見つけることができます。 しかし、残念ながら、用語や定義に関するコンセンサスはほとんどなく、ピリオダイゼーションについてもっと学びたいと思う人たちに混乱を与えています。 これに加えて、科学的な妥当性を必要とせず、インターネット上で何でも言うことができるため、強くなるためのさまざまな「ベスト」な方法を見つけることもできてしまいます。 しかし、本当の疑問はまだ残っています。筋力トレーニングのピリオダイゼーションは、重要なのでしょうか? また、その場合、どのようなピリオダイゼーションがベストなのでしょうか? ピリオダイゼーションプログラムと非ピリオダイゼーションプログラムの筋力への影響 リハビリテーションの現場では、怪我から復帰する際のプログラムにピリオダイゼーションを導入することが非常に少ないので、まずはピリオダイゼーションの必要性を確立することから始めなければなりません。 ストレングス&コンディショニングについて調べたいことがあるときは、Chris BeardsleyとBret Contrerasのウェブサイト「Strength and Conditioning Research」にアクセスするようにしています。 クリスは、ストレングストレーニングに関する現在の科学的理解について、素晴らしい記事を書いています。 この記事では、トレーニングを受けていない人の筋力について、ピリオダイゼーションプログラムと非ピリオダイゼーションプログラムを比較した7件の研究をレビューしています。 これらの研究のうち、4つの研究では、ピリオダイゼーションがピリオダイゼーションなしよりも有意に有益であると報告されています。 同様に、トレーニングされた個人の筋力に関するピリオダイゼーションプログラムと非ピリオダイゼーションプログラムを比較した研究が7件ありました。 この7件の研究のうち、4件がピリオダイゼーションによる有意な効果を報告し、残りは差がないと報告しています。 したがって、ピリオダイゼーションを行うことは、トレーニングを受けた人、受けていない人の両方において、筋力向上に有益な効果をもたらす可能性があるのです。 研究結果は圧倒的とは言えませんが、少なくとも何らかのピリオダイゼーションは、ピリオダイゼーションを全く行わない場合よりも効果的であるという方向に傾いています。 これもまた、誰もが事例的に納得することではないでしょうか。 リニアとノンリニアのピリオダイゼーションの効果 さて、何らかのピリオダイゼーションを行うべきということがわかったところで、筋力を向上させるためにはどのようなピリオダイゼーションが最適なのか、ということに焦点が移っていきます。 この会話のために、ピリオダイゼーションの形態をリニアピリオダイゼーションと非リニアピリオダイゼーションに単純化(おそらく単純化しすぎ)してみましょう。 リニア・ピリオダイゼーションとは、レップ数をゆっくりと減らしていき、負荷を高めていくことを指します。 例えば、4段階のプログラムは次のようになります。 プログラム1:軽めの負荷で12回×3セット プログラム2:中適度の負荷で8×3セット プログラム3:中~高負荷で5×4セット プログラム4:重い負荷で3 ×5セット レップ数が下がれば、重量が上がる。 これは、ここ数十年使われているピリオダイゼーションの最も古典的な形です。 リニア・ピリオダイゼーション・モデルに反対する人たちは、筋力や肥大に関して、プログラムの初期に見られる効果が、プログラムからプログラムへ継続的に焦点が移るため、プログラム全体を通じて維持されないことをしばしば指摘します。 このため、非リニアピリオダイゼーションにはいくつかのバリエーションがあり、最も一般的なものの1つであるアンジュレーテッド・ピリオダイゼーションもその1つである。 アンジュレーテッド・ピリオダイゼーションは、プログラムの焦点を日または週単位で継続的に移行させるものです。 1週間のアンジュレーション・ピリオダイゼーションプログラムは、次のようなものになります: 1週目:15×2 2週目:8×3 3週目:5×5 日々アンジュレーションを行うピリオダイゼーションプログラムは、このような形になるかもしれません。 月曜日:15×2 水曜日:8×3 金曜日:5×5 多くの人が、筋力の向上を引き出すには、アンジュレーション・ピリオダイゼーションがより有益であると述べていますが、研究はこれに同意しているのでしょうか? メタ分析がJournal of Strength and Conditioning Researchに掲載されました。 数百の論文を検討し、最終的に厳しい基準をすべて満たした17本を選んで分析したものです。 この17件の論文の中から、いくつかの情報を紹介します: 12件 は、リニアピリオダイゼーションと日々のアンジュレーテッド・ピリオダイゼーションを比較しました。 3は、リニアと週ごとのアンジュレーションを比較したものです。 1つの研究では、3つすべてを比較しました。 7件は未訓練者(経験1年未満)、10件はトレーニング経験者(1年以上)であり、上級トレーニング経験者(5年以上)を対象とした研究はありませんでした。 17件の研究のうち16件が、リニアピリオダイゼーションとアンジュレーションの両方で筋力が有意に増加したと報告しています。 12件 の研究では、2 つのピリオダイゼーションモデルの間に差はないとされています。 3件がリニアよりもアンジュレーションの方が良いと発見し、2件がその逆であると発見しています。 全体的メタアナリシスも同意見で、リニアピリオダイゼーションとアンジュレーテッド・ピリオダイゼーションでは筋力向上に差がないと論文では同意しています。 しかし、トレーニングされた個人を分析すると、リニアピリオダイゼーションの経験がある人が、アンジュレーテッド・ピリオダイゼーションに変更すると筋力が向上することがわかりました。 未訓練者では、リニアピリオダイゼーションとアンジュレーテッドピリオダイゼーションとの間に差はありませんでした。 このことから、トレーニング経験が上がるにつれて、トレーニングの刺激を変えなければ、最大限の効果が得られない可能性があるようです。 しかし、リニア・ピリオダイゼーションは、トレーニング初心者には問題なく機能します。 インターネット上で読む記事の大半は、トレーニング上級者に当てはまるごく一部の人たちに向けて書かれていることを認識してください。 しかし、特にリハビリテーションや一般の方のパーソナルトレーニングの世界では、95%の方がこのようなことはないと思います。 確かに、リフトで500ポンドから600ポンドになるには高度なピリオダイゼーションプログラムが必要ですが、100ポンドから200ポンドになるにはそれほどの必要はないでしょう。 リニア・ピリオダイゼーションは、低負荷・高レップ数で動作パターンを導入・指導し、動作スキルが完成した時点で負荷を安全に増加させることができる優れた方法です。

Vシットアップ

シットアップ=上体起こしのドリルを、いかに首にストレスなく全身を統合しつつ腹筋群の強化のために応用できるかのバリエーションを、Dr.キャシー・ドゥーリーが紹介します。試してみてくださいね。

方向転換の修正

SAQのスペシャリスト、リー・タフトが、方向転換の際に起こりがちなエラーを修正するために実行できるシンプルなドリルをご紹介します。チームなど大人数でのトレーニングでも使えそうなシンプルで効果的なドリルを是非試してみてください。

中年以降の人のプルアップの方法

中年プルアップ症候群=MAPSと呼ばれる、プルアップに伴う肘の痛みを経験している人に対して、ダン・ジョンが提供するアドバイスをシェアします。痛みのある動きに対しては、しっかりと十分な休みを与えつつ、問題を引き起こしている要因を解決するための実践的なアイデアです。

Kaori’s Update #79 - 臀筋が眠ってるって心配しなくても良いの?

グレッグ・リーマンが様々なリサーチのデータをベースにして、臀筋の活動と痛みの関係性について従来の概念とは異なる意見、そしてかなり楽観的な意見をシェアしています。どんな活動で臀筋がどの程度活性するのか?なんでもかんでも臀筋が強く収縮しなければならないわけではないんですよね。機能不全とか症候群とか様々なレッテルを貼ってしまいがちな私達ですが、正常なことを病理学的なレッテル付けしないことも大切だよなぁと思います。

職場で立っている時に様々な足のポジションを試す

コンピューターに向かって仕事をする時、椅子に座って同じ姿勢で長くいることであちこちに痛みが出てくることを経験したことがある人は少なくないと思います。立ち上がって仕事をすれば良いじゃないか?ということで立ち上がっても同じ姿勢で立っていれば同様なことが起こる。アダム・ウルフが解決策をご紹介します。

レジリエンスのための機能的なプッシュアップ

スクワット=エクササイズと思いがちなのと同様に、プッシュアップと聞くと=エクササイズ、と思いがちですよね。身体を床から押し上げる動作としてプッシュアップを捉えれば、より日常生活にも活かせる機能的な動きとして楽しめそうです。

コアの安定性と腰痛に関わる10の問題

理学療法士のグレッグ・リーマンが、数々のリサーチエビデンスをベースにして、私達が長年思い込んできた「腰痛の原因は脊柱の不安定性のためである。」という概念にチャレンジします。思い込んできたほど、コアの安定性について心配する必要はなかったのか?興味深い提案をぜひチェックしてみてください。