マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

腹臥位での股関節伸展テスト再考

しばらく前のことですが、ある方から、腹臥位での股関節伸展テスト(PHE)に関して、私が提供している情報と他の指導者が提供している情報が異なっているために混乱している、というお問い合わせをいただきました。 PHE テストは、ブラディミア・ヤンダによって開発されたもので、約20年にわたって使用されています。被験者をうつ伏せにして、股関節伸展の動きを行いながら、大臀筋、ハムストリングス、脊柱起立筋の発火の順番を観察するものです。 ヤンダは、正常な発火の順番は、大臀筋、ハムストリングス、そして脊柱起立筋であるとし、このパターンからの逸脱は、腰痛や運動機能不全と関連性があると考えました。(Janda V. 1991, Janda V. 1992) 質問をしてくださった方は、私が指導をした際、発火の順番は、ハムストリングス、大臀筋、脊柱起立筋であるべきであると発言し、また他の指導者も同様に、ハムストリングス、大臀筋、脊柱起立筋の順で指導したと記憶していたにもかかわらず、他の指導者が大臀筋、ハムストリングス、脊柱起立筋の順番であるべきだと指導したことを憂慮していたのです。 この方は、これによって当惑してしまったために、この明らかな相違を解決するべく、私に問い合わせをされました。 私はこのテストを学び、過去10年間にわたりアセスメントとして使用しています。私自身は最初に、この順番はハムストリングス、大臀筋、そして脊柱起立筋と教わったのですが、臨床医の間で、最初に発火するべきなのはハムストリングスか大臀筋かということに関して、かなりの意見の不一致がみられることに気づき始めました。 ここで認識しなければならないのは、このテストにおける、”最適” あるいは ”正常” な発火の順番に関して、リサーチ文献による確固とした同意がなされていないということです。 初期のリサーチによると、股関節伸展における大臀筋の発火の遅延は、異常であり機能不全であることを示唆しています。(Bullock-Saxton J.E. et al. 1993, Bullock-Saxton J.E. et al. 1994) しかしながら、より最近に行われたリサーチは、これに相反して、股関節伸展における大臀筋の発火の遅延は正常であると示唆しています。(Lehman G.J. et al. 2004, Sakamoto A.C. et al. 2007, Lewis, C.L. & Sahrmann, S.A. 2009) また、ハムストリングス、大臀筋、脊柱起立筋間の発火パターンにおいて、”正常”と認識されるパターンは存在しないと示唆するリサーチも存在します。(Nygren Pierce M. & Lee W.A. 1990) この文章は包括的な文献の総論ではありませんが、”正常”な発火パターンに関しての同意を示す文献は得られていないのです。 興味深いことに、PHEテストは現在も、世界中で多くの臨床医に使用されていますが、彼らの多くが注目しているのは: 1)脊柱起立筋が最初に発火しないこと。私自身も含めて多くの人が同意するのは、脊柱起立筋が最初に発火するのであれば、その個人は、運動において股関節伸展と腰椎伸展を正しく分化させることができていないということです。彼らは股関節を伸展しようとする際、実際には腰椎をまず伸展してしまいます。 2)股関節伸展最域における、大臀筋とハムストリングスの良いトーン。もし脊柱起立筋とハムストリングスが岩のように硬く、大臀筋が柔らかく緩んでいるようであれば、これは問題かもしれません。きちんとしたコーチや臨床医であれば誰でも、股関節伸展の主動筋は大臀筋であり、ハムストリングスは伸展補助筋であることを知っています。股関節伸展の最終域において、大臀筋が硬くなっていないようであれば、これは動作の問題を起こしえます。 私は、このテストを何百人ものクライアントやアスリートたちに使用し、臨床医とも話すうちに、大臀筋とハムストリングスのどちらが先に発火するかということをあまり気にしなくなりました。そうではなく、上記の2点に関してより注意を払うようになったのです。 恵まれたことに教育者として指導をする機会に恵まれ、ワークショップでこのテストをシェアする際には常に、”私自身は、ハムストリングス、大臀筋、脊柱起立筋の順番で習いましたが、脊柱起立筋が最初に発火して大臀筋に十分なトーンがないことを憂慮します。”と伝えるようにしています。 ワークショップの設定の場合は、この後テストの方法を紹介し、脊柱起立筋が最初に発火している場合の解決策に関してお話をするでしょう。 私がシェアをした、脊柱起立筋が遅れて発火するようにするテクニックが、今回質問をくださった方に、まるで私が大臀筋の前にハムストリングスが発火すべきである(繰り返しますが、私はハムストリングスが先でも大臀筋が先でも構わないと思っています)という間違った印象を与え、混乱させてしまったのだと思います。そのテクニックとは、下記のようなものです: クライアント/アスリートをうつ伏せにして、手を腰椎のエリアに安心できるように置いて、骨盤をやや後傾させ肋骨を床やマッサージテーブルに下ろすようにして、脊柱起立筋が完全にリラックスするようにします。リラックスできたら、膝を僅かに曲げて(2~3度で充分)ハムストリングスが発火するようにし、それから臀筋を強く収縮させて大腿部を床から少し浮かせるようにします。 このテクニックにおける、ハムストリングス(膝屈曲)から大臀筋(股関節伸展)へという順番は、大臀筋より前にハムストリングスが発火することを促進するのではなく、クライアント/アスリートの脊柱起立筋が先に発火するのを避けるためです。股関節伸展をしようとする際に腰椎が伸展する人のほとんどは、脊柱起立筋が過活動で、大臀筋を収縮させるという単純なことでさえ、脊柱起立筋を発火させてしまいます。これは私自身の個人的な経験から気づいたことですが。。。他の方も同様の経験をしたことがあるか否かはわかりません。クライアント/アスリートに、まず膝を曲げさせることで、脊柱起立筋をリラックスさせたままで、股関節伸展を行い、最初に発火しないようにすることを成功させてくれるのです。 もう一度繰り返すと:私は脊柱起立筋から股関節伸展をリードしてしまうことを憂慮しており、様々なエクササイズによって、臀筋の筋力と興奮性(必要な場合は)を向上させる努力をしています。 これが、常にワークショップで皆さんに伝えようとしていることであり、また私のDVD ”ポステリアキネティクチェーン”でもお話ししていることなのです。 ”正常”なパターンにおいて、ハムストリングスか大臀筋のどちらが先に発火すべきかに関しては、リサーチで確立されていないことであり、はっきりとした答えは出てこないかもしれません。異なった活動にさらされることで、その活動に特化した順序に慣れたり、余儀なくされることもかなりありえるでしょうし、またその他の活動においては異なることもありえます。例えば、水泳選手に対して野球選手というように。 更にこれは、人間の機能に関して白黒はっきりしていることはとても少なく、多くのことはその中間であるということを思い出させてくれる重要なことです:様々な解釈、状況次第、その時々に変化することを受け入れる広い視野を持ちましょう。”もしAなら次はB”というような、常に適用できる単純なルールがあれば簡単でしょうが、現実として私たちは常に考え続けなければならず、疑問を持ち続け、指導させていただくクライアントやアスリートに対して、私たちの知識と経験を、常に新しいユニークな方法で応用し続ける必要があるのです。 参照文献 Nygren Pierce M., Lee W.A., “Muscle firing order during active prone hip extension.” J Orthop Sports Phys Ther. 1990;12(1):2-9. Janda V. Muscle spasm – a proposed procedure for differential diagnosis. Journal of Manual Medicine. 1991;6:136–139. Janda V. Treatment of chronic low back pain. Journal of Manual Medicine. 1992;6:166–168. Bullock-Saxton J.E., Janda V., Bullock M.I., “Reflex activation of gluteal muscles in walking. An approach to restoration of muscle function for patients with low-back pain.” Spine (Phila Pa 1976). 1993 May;18(6):704-8. Bullock-Saxton J.E., Janda V., Bullock M.I., “The influence of ankle sprain injury on muscle activation during hip extension.” Int J Sports Med. 1994 Aug;15(6):330-4. Lehman G.J., Lennon D., Tresidder B., Rayfield B., Poschar M.. “Muscle recruitment patterns during the prone leg extension.” BMC Musculoskelet Disord. 2004 Feb 10; 5:3. Sakamoto A.C., Teixeira-Salmela L.F., de Paula-Goulart F.R., de Morais Faria C.D., Guimarães C.Q., “Muscular activation patterns during active prone hip extension exercises.” J Electromyogr Kinesiol. 2009 Feb;19(1):105-12. Epub 2007 Aug 30. Lewis, C.L., Sahrmann, S.A.. “Muscle Activation and Movement Patterns During Prone Hip Extension Exercise in Women.” J Athl Train. 2009 May-Jun; 44(3): 238–248.

床での肩屈曲エクササイズを回避する

よく見かける肩のケアのエクササイズの一つに、床の上にうつ伏せになったポジションから行う肩屈曲のエクササイズがあります。エリック・クレッシィが、このエクササイズを好きではない理由と、より良い効果を上げる他のポジションをご紹介します。

筋膜の4つの構成要素

筋膜を構成する4つの要素とは、結合組織細胞、水分、繊維、基質。これらそれぞれの特徴と、繊維芽細胞の活動を、筋膜のエキスパートであるトーマス・マイヤースが解説します。

Kaori's Update #6 - アームバーの応用

Dr.キャシー・ドゥーリーが紹介する、ケトルベルと使用したアームバーというエクササイズに関連して、アルティメイトサンドバッグという中身の砂がシフトする不安定な負荷を利用したアームバーの応用編をご紹介します。

筋力、パワーとエアロビックフィットネスへの影響

筋力とパワーへの影響 目的 筋力およびパワーの測定値に対する、長期のケトルベルトレーニングの影響を評価するため 筋力への影響 選択基準 下記の基準が適用された: 集団 — 誰でも介入 — 長期のケトルベルトレーニングであれば何でも比較 — ノートレーニングコントロールもしくはベースラインのどちらか結果 — 最大随意等尺性筋力および1RMを含む、介入前後に測定された筋力測定値 結果 次の4つの研究が確認された(クリックにて参照):ジェイ(2011年)、レイク(2012年b)、オットー(2012年)、マノッキア(2013年)。全ての研究は、ケトルベルトレーニングは、少なくとも1つの測定において筋力を向上させたということを発見している。ゆえにケトルベルトレーニングは、筋力を増強させるために効果的であるようである。しかし全て(レイクおよびその他2012年b)ではないが、ケトルベルトレーニングと従来のトレーニング方法を比較した一部の研究は(オットーおよびその他2012年)、従来のトレーニング方法は筋力の増強により優れているということを発見している。 パワーへの影響 選択基準 下記の基準が適用された: 集団 — 誰でも介入 — 長期のケトルベルトレーニングであれば何でも比較 — ノートレーニングコントロールもしくはベースラインのどちらか結果 — 垂直跳びパフォーマンスおよびパワークリーンの1RMを含む、介入前後に測定された直接もしくはプロキシパワー測定値 結果 長期のケトルベルトレーニング後における、直接的な出力の測定値の変化を評価した研究は確認さていない。次の4つの研究がプロキシ測定値の変化を評価していると確認された(クリックにて参照):レイク(2012年b)、オットー(2012年)、マノッキア(2013年)、ジェイ(2013年)。全ての研究は、ケトルベルトレーニングは、少なくとも1つの測定において出力のためのプロキシを向上させたということを発見している。ゆえにケトルベルトレーニングは、少なくとも垂直跳びの高さのようなプロキシテストにより測定された場合、パワーを増加させるために効果的であるようである。 筋力およびパワーに関する結論 ケトルベルトレーニングプログラムは、(主にトレーニングされていない)個人における筋力を向上することが可能なようである。それらはまた同様の集団において、パワープロキシ値(垂直跳びの高さもしくはバリスティックレジスタンストレーニグエクササイズパフォーマンス)も向上させることが可能なようである。 エアロビックフィットネスへの影響 目的 エアロビックフィットネスの測定値(最大有酸素容量)に対する、長期のケトルベルトレーニングの影響を評価するため、また急性の心拍数および酸素使用量を参照することにより、ケトルベルトレーニングに対する短期の生理的反応を研究するため。 エアロビックフィットネスへの長期の影響 選択基準 下記の基準が適用された: 集団 — 誰でも介入 — 長期のケトルベルトレーニングであれば何でも比較 — ノートレーニングコントロールもしくはベースラインのどちらか結果 — 介入前後に測定された、通常のトレッドミルもしくは自転車エルゴメーターテストの際の最大酸素摂取量 結果 次の2つの研究が最大酸素摂取量の変化を評価していると確認された(クリックして参照):ジェイ(2011年)、ファラティック(2015年)。これらの研究は相反する結果を発見している。1つの研究は、最大酸素摂取量への影響は無いと報告しており、他方の研究は、最大酸素摂取量の増加を報告している。ケトルベルトレーニングは、筋肉および心臓血管両方の適応を同時に生み出す方法として頻繁に提示されているため、これは残念なことである。ゆえにケトルベルトレーニングがエアロビックフィットネスを向上させることができるということは可能ではあるが、更なる研究が必要である。 心拍反応への急性効果 序論 エアロビックフィットネスに対するケトルベルトレーニングの長期の影響を調査した研究は数少ないため、その急性の生理的効果を評価することは有益なことである。実際にアメリカスポーツ医学会(ACSM)は最初、最大心拍数の55%ー65%以上を含むエクササイズは、エアロビックフィットネスを発達させるのに十分である(ポロックおよびその他、1998年)と推奨していたが、この指針は最近になり更新され、心拍数への直接的な言及が省かれたということが記述されている(ガーバーおよびその他、2011年)。 研究選択基準 下記の基準が適用された: 集団 — 誰でも介入 — 単発のケトルベルトレーニングワークアウトであれば何でも比較 — ノートレーニングコントロールもしくはベースラインのどちらか結果 — ケトルベルトレーニングワークアウトへの急性心拍反応 結果 次の6つ研究が心拍反応の変化を評価していると確認された(クリックして参照)シュネッター(2010年)、ファーラー(2010年)、ハルシー(2012年)、フォルトナー(2014年)、バドナー(2014年)、トーマス(2014年)。概してこれらの研究は、心拍反応は最大心拍数の80%以上(80%ー93%の範囲)であり、エアロビックフィットネスの増進を達成するために必要であると提議されているレベル以上であったということを発見している。これは、レジスタンストレーニングに対しても同様の効果が報告されているため(例:フルーベニックおよびその他、2014年)、驚くことではない。 酸素使用量への急性効果 序論 エアロビックフィットネスに対するケトルベルトレーニングの長期の影響を調査した研究は数少ないため、その急性の生理的効果を評価することは有益なことである。実際にアメリカスポーツ医学会(ACSM)は最初、最大酸素摂取量の40-50%を含むエクササイズは、エアロビックフィットネスを発達させるために十分であるだろうと推奨していた。後の研究は、最大酸素摂取量の割合は、トレーニングされている、およびトレーニングされていない個人の両方において、エクササイズの同等の強度を評価するには信頼性に欠ける方法であるようであり、最大酸素摂取予備能がおそらくより有益な値であるだろうということを確認している。(スウェインおよびフランクリン、2002年) 研究選択基準 下記の基準が適用された: 集団 — 誰でも介入 — 単発のケトルベルトレーニングワークアウトであれば何でも比較 — ノートレーニングコントロールもしくはベースラインのどちらか結果 — ケトルベルトレーニングワークアウトの酸素使用量 結果 以下の5つの研究が心拍反応の変化を評価していると確認された(クリックして参照):シュネッター(2010年)、ファーラー(2010年)、ハルシー(2012年)、フォルトナー(2014年)、トーマス(2014年)、概してこれらの研究は、酸素摂取量は最大酸素摂取量の65%以上(65%ー73%の範囲)であり、エアロビックフィットネスの増進を達成するために必要であるとして提議されていた最大酸素摂取量の最低レベル以上であったということを発見している。 エアロビックフィットネスに関する結論 ケトルベルはエアロビックフィットネスを確かに増進することが可能であるかもしれないが、現在のところ長期の研究からの科学的根拠は限られている。

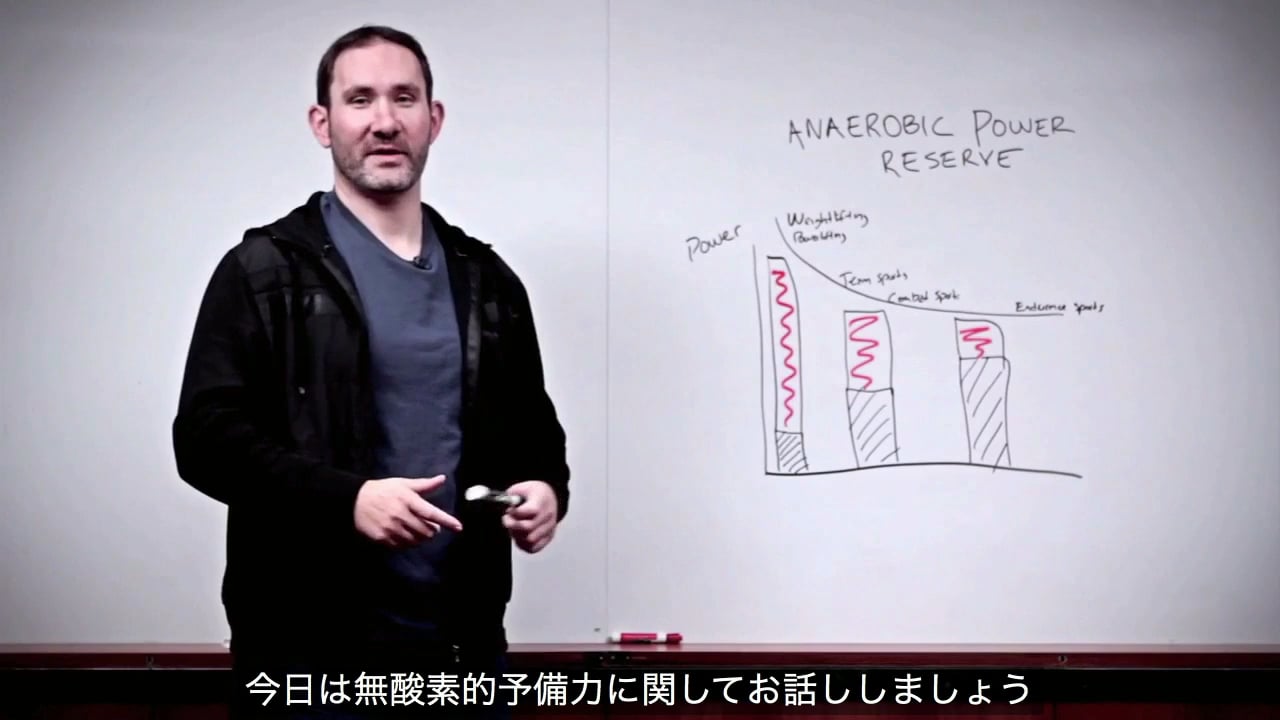

無酸素的予備力/アネロビックパワーリザーブとは?

コンディショニングのエキスパートであるジョール・ジェイミソンが、パワーリフターのように真のストレングパワーアスリートと、マラソンランナーのように持久系のアスリート、そしてその中間に位置する様々なアスリート達のパフォーマンスに直結するエネルギーシステムをわかりやすく解説してくれます。

ボトムアップケトルベルプレス

肩に痛みがあって、オーバーヘッドのプレスができない人たちも多くいると思います。腱板損傷、骨棘等、彼自身も空に問題を持つエリック・クレッシィが痛みなく行えるオーバーへッドプレスをご紹介します。

パームプロップ/手のひらで支える

肩が持ち上がったり、背中の中間部の伸展が不足したりする人の方の安定性を助けるために、シンプルながら効果的な自重でのエクササイズを、Dr・ドゥーリーがご紹介します。

スクラッチテストの改善法

2015年12月11日に、東京で世界初開催されたDVRTリストレーションコースから、おなじみのスクラッチテストの結果を、まるで魔法のようにあっという間に向上させてしまうことができるDVRTリストレーション的アプローチの方法をご紹介します。

スプリント&カッティング

スプリンティング スプリントはスキルである スプリントは軽く見られているスキルの一つです。ほとんどの場合、そのスプリントワークの結果を知ることなく“何本かスプリントしよう”と言ったります。ここに私が考えるスプリントの価値を示します。 まず最初に、陸上の選手でなければ、十分な量のスプリントを選手に課すことはおそらくないでしょう。あまり良い理由ではないかもしれませんが、私はいつも多面での瞬発力と減速の能力を向上させることに努めています。2つ目に、スプリントトレーニングを安全に行うためには、陸上のトラック、サッカーフィールド、あるいは、スプリントに適した、長く平坦な場所が必要になります。 スプリントが筋力を向上させる アスリートに対して。スプリントを運動力学的にすべて説明することはしませんが、その価値は説明していきます。スプリントは筋力を向上させます。全身の筋力を向上させるのです。10秒間ほぼ全力のスプリントを4−8回行う機会があれば、次の日に、どれだけ筋肉痛になっているか驚くことでしょう。加速のトレーニングと比較して、スプリントでは長い時間持続的に筋肉を働かせることが要求されます。さらに、腕、下肢、股関節に充分な可動性も要求します。体幹の筋肉群は回旋の力に抵抗するために頑張って働き、背骨を安定させます。スプリントのワークアウト後、腹筋が筋肉痛になることが多いのは、そのためです。しばらくスプリントをしていない場合は特にそうです。概して、スプリントは、かなりきついのです。 スプリントを分解する これが、スプリントの分解の仕方です。こうして分解することで、若年層のアスリートが早すぎる段階で、長すぎる距離をかなり激しく行うことで怪我をすることがなくなります。 若年層のアスリートは、まずは15-25ヤードで適切な加速を習得することから始めます。そうすることで、スプリントの初期段階での筋力を向上させ、膝のドライブと、腕の適切な使い方を覚えさせます。4−6回を1−2セット、大体3-4セッション行います。 次に、距離を40−50ヤードまで伸ばします。これで、若年層のアスリートは数秒間良いフォームでスプリントすることができます。長い距離をスプリントするわけではないので、フォームを崩すことなく、下肢と股関節の筋力を向上させます。50ヤードを4−6回、1−2セット行うことで、さらに長い距離のスプリントを行うための良い基礎になります。3−4セッション行います。 最後に、ラダースプリントをアスリートに行わせます。40、60、80、60、40ヤード。正しいスプリントを学ぶには、若い(15歳以下)アスリートにとって、80ヤードは十分な距離です。陸上の選手で、短距離走のトレーニングをしているのであれば、さらに長い距離の走り方を習う必要があるでしょう。コートやグランドで行うスポーツのアスリートにとっては、短いスプリントで十分です。それぞれのスプリントの間に十分な休息を挟んだラダースプリントを1-2セット行うことを奨励します。 筋力とランニングコーディネーションを構築するためにスプリントを使用していることを忘れないでください。陸上の短距離走者以外のアスリートのほとんどは、40ヤード以上を全力でスプリントすることはないでしょう。フットボール、サッカー、ラクロス、フィールドホッキーのようなスポーツは、時として長い距離をスプリントするかもしれません。スプリントトレーニングの目的は、もっぱらアスリートの身体的強化なのです。 25-30ヤード以上全力でスプリントすることは、コンディションの低いアスリートにとって怪我をする可能性を秘めているので、徐々に距離を伸ばすようにしましょう。 カッティング パフォーマンスを向上させ潜在的な傷害のリスクを減らすために、アスリートが習得しなければならない、3つの異なったスピードでのカッティングテクニックを下に掲載しています。 カッティングを注意深く見る カッティングとは、自然なリポジショニングの動きの1つの例であり、身体の移動方向を変化させ、アスリートに素早く適切な角度へ切り返しさせることです。カッティングの鍵はできるだけ素早く行うことです。できるだけ素早く行うためには、アスリートの重量と慣性を制御しなければなりません。 かなり素早いカッティングもいくつかありますが、それ以外は分離戦術を使うことでディフェンダーを外し、ゆっくりとしたカッティングテクニックでもスペースを創り出すことを可能にします。 カッティングを使うことで、選手をオープンスペースに移動させ、プレーさせることができます。ディフェンダーが切り返しをすれば、攻撃選手の戦術としては、それに反応することになります。実際の場合、オフェンスのプレーヤーはどの方向に切り返しをするのか分からないため、ディフェンダーのカッティングはより精密でなければなりません。 3カッティングテクニック 基本的なカッティングスキルを教えるための、かなり多くの基礎を設定できる3つのカッティングテクニックをチェックしてください。 正しいカッティングのメカニクスを習得するために、パターンを練習する。このステップの目的は、アスリートがカッティングのメカニクスを理解するということです。多くのことをコーチングしすぎる必要はありません。単純に正しい足の運びと身体のアラインメントを確認してください。 ・スラロームのカッティングでは、5ヤードごとに45度の切り返しを行います。 ・コーンまでハーフスピードで走らせ、足部を素早く接地し、足趾を真っ直ぐに向かせる(外に開かない)ことで、足首を背屈させます。 ・股関節は上下の動きを最小限に抑え、ある程度並行を保ちます。ある程度低い姿勢でカッティング動作に入り、カット時に沈みこむことで時間を無駄にしないようにすることが鍵になります。 ・カットから次のコーンまでは全力で走ります。大体6つのコーンを使って、4−6回行います。 ランダムなカッティング。これはすべてコーチの指示で実行します。単純に、コーチが“カット”と言ったときに、アスリートが切り返します。よりランダムにすると、アスリートは常にバランスをとり、コントロールしなければならなくなります。パターン化しないようにコーチは注意しなければなりません。アスリートに切り返しのタイミングを予測されたくないのです。ランダムかどうか確認しましょう。 ・アスリートの肩が上手にコントロールされているか確認しましょう。切り返しの場所を通りこして欲しくはありません。 ・股関節は力強く、切り返し時に曲がりすぎたり、しゃがんだりしてはいけません。アスリートはすでに切り返すためのポジションにいるべきです。 ・足部は真っ直ぐ前を向いて、外に開いてはいけません。もし足部が外に開いているのであれば、足首の背屈が失われ、パワーの欠如に繋がるでしょう。 ・切り返し足が地面をしっかり蹴ることで、次のコーンに向かって加速させ、肩を次の方向に傾かせます。 ジャンプストップと切り返し。この種の切り返しは、相手を欺くか、方向転換する前に重心を中心に集めるためのものです。 ・アスリートは両足でのジャンプからか、足を前後に広げたポジションで着地する必要があります。次の方向に向かって45度の角度ですぐに切り返しをします。このドリルは、ランダムでも、通常の練習としてでも行えます。 ・アスリートは体をコントロールしながらジャンプストップし、素早く切り返しができるよう準備する必要があります。 ・ディフェンダーをスローダウンさせ、相手に止まったと思わせるには優れた方法であり、その後爆発的にスピードを上げます。 ・このテクニックは、ディフェンダーに素早く近づき身体をコントロールしながら、相手の動きに反応し、そこから離れる必要があるときに使います。

腰方形筋トレーニング:パート1 概要

(パート2はこちらへ) 左右非対称に弱さや硬さがみられることも多い腰方形筋。前額面における身体の安定に重要な役割を担うこの筋肉の強さをテストし、そして強化の方法を紹介するDr・クレイグ・リーベンソンのビデオシリーズのパート1。

腰方形筋トレーニング:パート2 テストと基本エクササイズ

(パート1はこちらへ) (パート3はこちらへ) 腰方形筋の持久力を確認するテストと、強化のための基本レベルエクササイズのプログレッションをDr.リーベンソンが紹介するビデオのパート2。