マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

広背筋の活性化

デッドリフトの重量が重くなった時に、重りを引き寄せようとしてもバーが前方に持っていかれてリフトがうまく行えなかった経験はありませんか?パワーリフティングの経験豊富なマイク・ロバートソンが広背筋活性のコツをシェアします。

肩の問題を解決する

肩に問題を抱える人にとって、ただの柔軟性ではなく、サポートする調整力を備えたモビリティーを向上させることはとても重要です。ジョシュ・ヘンキンと共に、トラビス・ジョンソンが、TRXサスペンショントレーナーやDVRTのシステムを利用して、肩周辺の組織のモビリティー向上のためのドリルをご紹介します。

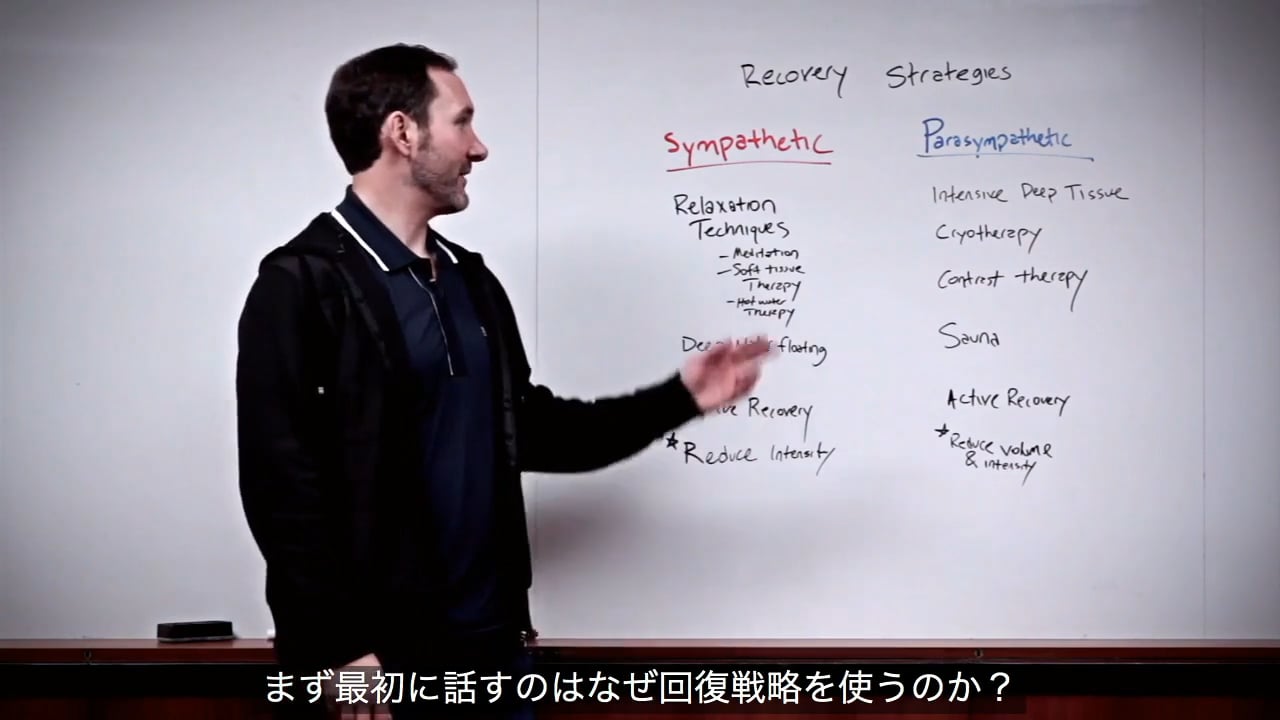

回復の戦略

トレーニング後の疲労を回復させるために、回復のためのメソッドを使いすぎてしまってはいませんか?あるいは、不適切なタイプのメソッドを使用してはいませんか?コンディショニングのスペシャリステであるジョール・ジェイミソンが、正しい回復戦略の選択方法に関してシェアします。

ハーフニーリングから立ち上がる

ハーフニーリング=片膝立ちのポジションからバランスを保って良い姿勢で立ち上がったり、床に降りたりすることが、左右ともスムーズに行えていますか?人の動作として重要なこの動きが正しくできているかどうかのチェック方法と、練習方法をDr.ドゥーリーがシェアします。

インシーズンのS&C

『インシーズンのS&C』 私の働くチームは今まさにインシーズンを戦っており、レギュラーシーズンは通常約4ヶ月続きます。このような長期間に渡るインシーズンのトレーニングについてどのように考えていくのが良いか常に試行錯誤しています。今回はこのインシーズンのS&Cについて考えていきたいと思います。 ◯ストレングス・メンテナンス・パラドックス まず最近読んだ文献(1)の中から非常に興味深かったコンセプトを紹介いたします。 プレシーズンまでに筋力レベルを向上させ、インシーズンにはそれを出来るだけ維持することがシーズン中のS&Cプログラムの目的だと考えられています。しかし、シーズン開始時から筋力レベルが変わらない、変化しないということは言い換えると改善もしていないということになります。 さらにインシーズンが長くなればなるほど後半には疲労や各種ストレスが蓄積していきます。これらは選手の潜在的な(本来もっている)力発揮能力にネガティブな影響を与えます。 したがって、シーズン中に仮に筋力レベルが維持されていていたとしても、疲労などの負の影響を受け、結果的に力発揮能力は徐々に低下することになります。これがストレングス・メンテナンス・パラドックスです。 これをYule(1)は以下のように表現しています。 Strength realization = strength potential – stress impact 日本語にするとこのような感じになるでしょうか。 実際の力発揮能力=潜在的な力発揮能力 − ストレスによる影響 ・シーズン開始時のイメージ Strength potential = 100% Stress impact = −10% Strength realization = 90% ・シーズン中盤のイメージ Strength potential = 100%(変化なし) Stress impact = −30%(疲労やストレスが蓄積) Strength realization = 70% このように潜在的な力発揮能力を維持していたとしても実際の力発揮能力は低下していきます。ある程度、疲労の影響は避けられないことを考えると、仮に疲労の影響が−30%あり、現実に発揮できる筋力を90%に保ちたい場合には、潜在的な力発揮能力をシーズン開始時より20%高い120%にしておかなければなりません。ここからシーズン中にも継続的な体力の向上が必要だということが理解できると思います。準備期ほどの大幅な体力の向上を引き起こすのは難しいかもしれませんが、僅かでも体力の向上を狙いつつ、疲労や各種ストレスの影響を最小限に抑えることができれば、体力レベルを維持していくということが可能になると考えています。 例えば、シーズンに入ると筋力トレーニングに割く時間は、準備期の週3〜4回から週2回程度になっていきます。ここで既に一週間あたりのトレーニング量は低下しているため、必要以上にトレーニング1回あたりのトレーニング量を少なくする必要はないのではないかと考えています。シーズンに入るまでにしっかりトレーニングを続けてきた場合では、それなりの体力レベル向上が見込まれます。競技練習、筋力トレーニング、エネルギーシステム向上トレーニングなどを同時並行的に進めてきたことで多量の負荷に耐えうるコンディションができているのであれば、シーズンに入った途端に、トレーニング量を大幅に減らす必要は無いように感じます。 もちろん必要最低限のよりシンプルなプログラムにシフトしていきます。しかしメイン種目は強度を高めに保ちつつ量を減らしすぎないようにしています。Bompa(2)は筋力トレーニングのピリオダイゼーションにおける維持段階では、すでに達成したレベルを維持するには、主要な原動力を伴う2〜4つのエクササイズで十分であると述べています。私自身はプログラムを組む際、シーズン中に週2回の筋力トレーニングを行えるケースでは、それぞれにクイックリフト、パワー系種目、スクワット、RDL、上半身のプッシュ種目、上半身のプル種目などの主要種目から3〜4つを選択し、必要な補助種目を加えています。 バレーボール(Vリーグ)では毎週末土日にリーグ戦があり、土日の試合に備えて木曜日午後には試合開催地へ移動し、金曜日は前日の会場練習です。週に1日はオフが入り、自チームの練習場で丸1日を使えるのは週2日間だけです。こういったスケジュールから、シーズンに入ったからといって大幅にスキル練習に割く時間が増えるわけではなく、むしろ減っていることもあります。そういった背景もあり、週2回の筋力トレーニングは前述のStrength potentialを改善していくための非常に貴重な時間となっています。この考え方を他のコーチングスタッフと共有することにより、シーズン中のトレーニングにも共通理解を得ることができます。また、選手にもこの点を理解してもらうことで、シーズン中にコンディションを整える手段としてトレーニングに意味を持てるのではないかと思います。 緒方博紀(S&Cコーチ、JT Marvelous) 参考文献 1. Yule, Stuart. “Maintaining an In-Season Conditioning Edge”. High-Performance Training For Sports. David Joyce et al. Human Kinetics, 2014. 2. Bompa, Tudor O. 競技力向上のトレーニング戦略:ピリオダイゼーションの理論と実践. 大修館書店, 2006.

バランスとボディーコントロール

バランスとは、運動能力向上における“そうだ、時々ある程度バランスエクササイズを入れるべきだな”という類いの1つになりますが、正直なところ、若年層のトレーニングプログラムの根幹となるべきものです。 バランスのためのトレーニング バランスとは、コーディネーション、安定性、身体の気づき、固有感覚の気付きなどの分野に分類されます。バランスとは上記の項目に影響を与えますし、上記の項目はバランスに影響を与えます。幼少期により良いバランスのためのトレーニングをすることは、少年たちが人生の初期に学んでおくべき大きな基礎を築くためのブロックのひとつです。基礎がしっかりしていれば、最大値に向けての潜在能力も大きくなります。 常に毎日、私はアスリートにバランスのエクササイズを行わせています。バランスのトレーニングを取り入れる方法は数多くありますが、私は毎日、選手自身にどのように身体を動かしているのかを理解させることに取り組んでいます。 ランダムな覚書 私が見ていることを、ここにいくつかランダムに書いてみます: 着地のポジションで、足首、膝、股関節、腰部が正しく使えていれば、彼らのバランスは常により良いものになるでしょう。私の仕事は、彼らに常にそのポジションをとらせることなのです。 彼らの靴の底が高く、クッション性が優れていれば、彼らが見せるバランス力は下がります。底が平らな靴を履かせるか、裸足で行わせることを好みます。 身体は頭の動きに従います。選手が頭を落とし、視線が水平線から離れれば、よりバランスを崩しやすくなります。 母趾球にむかってほとんどの体重を乗せ、足裏すべてが地面と接していて欲しい。母趾球に体重を乗せ過ぎている選手の足首や足部は、安定性に劣ります。 側方へのジャンプ、リープ、ホップでもバランスを崩しがちですが、コートスポーツ・フィールドスポーツのほとんどでは、側方への着地を数多く要求されるので、側方へのバランスをトレーニングします。 空中にいるときに押されると、選手はバランスを崩しがちです。選手を少し押しながら、いろいろな方向にジャンプ、リープ、ホップさせ、選手にバランスを保ったまま着地させます。 足部が過回内(内側に回旋している)している選手は、バランスの良いポジションでうまく着地できない傾向があります。足部と足首の筋力強化に励みますが、足底板が必要なときも時々あります。 アスリートは物体(メディスンボール)をキャッチする、ジャンプやスピンをする、空中にいる、スピードを変える時にバランスをとる方法を学ぶ必要があります。従って、ジャンプ中、リーピング中やホッピング中、空中でスピンしている間に、バランスをとりながら物をキャッチすることに挑戦させます。また、ジャンプ、リープ、ホップのドリル中に、前に進ませて素早く止めることをさせながらバランスを維持させることも行います。 一番覚えておいて欲しいことは、最終的にアスリートのバランス力を向上させることはできますが、アプローチや技術が正しくなければ、よくないことがうまくなってしまうということです。 まず行うべきなのは、不安定性と可動性の問題を修正し、部分的および全身的な筋力を作り(足部、足首、股関節、脊柱、そしてコア)、身体感覚を向上させることで、そうすれば、正しい姿勢でバランスをとることができるようになります。私がトレーニングをしているアスリートのほとんどは、より強くなり、正しい立ち姿勢でバランスをとることのできる関節の可動性を身につけ、足部を正しく使うことを学ぶことでバランスを向上させています。 ボディーコントロール アジリティーと敏捷性が素晴らしいアスリートを見たら、きっとその人を忘れないでしょう。彼らはコートやフィールド上に浮かんでいるように見えます。最速のスプリンターではないかもしれませんが、試合では他のどの選手よりも素早く切り返し、方向転換をすることができます。 何が選手をそこまで素早く動かし、そのような素晴らしいアジリティーを身につけることができたのか、不思議に思うことが多いものです。たった一つのことだけではありませんが、なにか1つにまとめるのであれば、そのアスリートは素晴らしいボディーコントロールをもっていると言うことができるでしょう。 素晴らしいボディーコントロールとは正確にはなんなのでしょうか?見れば分かるものなのですが、身体の中の何がその優れたボディーコントロールを作り出すのでしょうか? 優れたボディーコントロールにとって重要な要素: アスリートは、優れた固有感覚的気付きをもっていなければなりません。つまり、筋肉、腱、関節、靭帯内にある、圧力、スピードやその他の外力を感知する神経システムが、常にどのように身体のポジションを制御するのかを伝えているということです。微細なところから大きな調整まで素早く、正確に行うことができる優れた能力を持っているアスリートは、高いレベルのコントロール力をもっているものです。 アスリートは力の生成と共に優れた力の吸収力をもっていなければなりません。これは、方向転換をするときにとても重要になります。アスリートがブレーキをかけるときは、大抵ただ止まるだけではありません;素早く新しい方向にむかうのです。“止まる”から“動く”、あるいは減速から加速を素早く行うことができるアスリートは、より素早いのです。 アスリートは、自らの重心を中心としてどのような方向にも足を置き直す素晴らしい能力をもっていなければなりません。つまり、アスリートは加速や減速がしやすい角度に足の角度を置き換えることができるはずであるということです。 アスリートは、加速の素早さを妨害することがないように、いかに適切な高さを維持するのか、あるいは高さを変更したり戻したりすることを理解している必要があります。私は、“トンネルの中にいてください”という言葉を好んで使用します。これは単純に、アスリートは低い姿勢を維持し、必要がないのに、身体を上下に動かすのではなく、足のポジションを入れ替えることによって、加減速の角度を作り出すということを理解してもらうということです。 アスリートは、可動性欠如のために動きを修正する必要性のないように、適切な可動性と柔軟性と持っているべきでです。アスリートであれば適切な可動性と柔軟性を持っていると言いましたが、評価中にはかなりできが悪いのに、素早く敏捷性のあるアスリートを何人も見てきました。彼らはあるゆる関節に制限があります。このことは、身体がどのように代償を起こせるのかを示しています。ですから、アスリートが健康であるためには、適切な可動性と柔軟性と持つべきなのです。

あなたの習った ”コアスタビリティ” の働きは間違っている!?

腰痛の原因/解決策において長年存在するセオリーの1つに “コアスタビリティ”があります。 腹横筋のような体幹深層筋群は脊柱を安定させ、損傷を与える “微細な動作”を防ぐ為に、特定のタイミングで収縮、又は発火されるようになっています。なぜ微細な動作が大きな動作に比べてより傷害の原因になり得るのかは定かではありませんが、その話は私より頭の良い人達に任せるとしましょう! このセオリーにおいて、腹横筋は脊柱を局所的に固定する為に両側性または方向的に独立して収縮し(他の筋群も連動していますが、中心は常に腹横筋とされています)、より “グローバル”とされる他のコアの筋群とは違った形で働き、特異的な動きを生み出すとされています。これは90年代中期から後期におけるホッジス他の腹横筋に対する独自の研究に基づいており、過去20年間にわたりトレーニング、傷害予防やリハビリに多大な影響を与えました。 ホッジスのオリジナルの研究では、腰痛患者はコントロール群に比べ、腕の急速な挙上動作というタスクにおいて、腹横筋の活動の開始が0.2秒から0.5秒程遅れるとされています。まず第1に、このデータから推測すると原因のように思われますが、これが痛みの原因なのか、またはその影響になのかはわかりません。既に痛みがある被験者からこの結論を導けるでしょうか? 次に、オリジナルの研究は片側の腹横筋で測定されたもので、それを脊柱の固定に働く筋のコルセット化という腹横筋の同側性のセオリーに当てはめたものです。最後に、この活動の遅れはメカニズム的に本当に重要なのでしょうか? 世界中のトレーニングやセラピーにおいて信じられてきたセオリーのように、腹横筋は脊柱を固定する為に両側性に働くのでしょうか?または他の筋肉と同様、機能的な動作に合わせて特異的に働くのでしょうか? これは、まさしくこれから紹介する2つのリサーチで問われている質問です! まず最初に: 腹横筋のフィードフォワード反応は方向的な特異性があり、左右非対称に働く:コアスタビリティセオリーの意味合い 2008 タイトルに結論を含むのはサスペンス性を台無しにします。ご覧の通りこのリサーチで著者は、腹横筋は非対称的で方向的な特異性があると述べています。 このリサーチではまず、腹横筋の活動に関する過去のリサーチデータは、ホッジスによって提唱された “マッスルコルセット”セオリーとは一致しないと指摘しています。 データは何を伝えていたのでしょう? 被験者が右腕を上げた際、同側である右の腹横筋の活動は、対側である左に比べ遅れて発火しています。その活動は明らかに左右非対称で、行われる動作と胴部の刺激が発生する方向に対して特異的だったのです。 これをただの研究エラーと決めつけないため、著者の言及では: “さらに、腹横筋の各サイドにおける左右性反応は、左右の腕の屈曲という動揺の繰り返しで再現されていることから、実験結果はシグナル増幅や、生体における細線位置付けのエラーと関連づけることはできません。” 興味深いことに、彼らは同じ腕の動作における腹直筋の反応についても研究しています。腹直筋は “コアスタビリティセオリー”においての “動作筋”とされていますが、左右差がほとんどなく、左右の腕の屈曲ともに同じように発火していることが示されました。 2012年の別の研究でも全く同様の事が報告されています。 コルセット仮説への反論:急な腕の動作において腹横筋が事前に同時共収縮することはない。 またもや、期待感を盛り上げない、結論の含まれたタイトルです!この研究でもほぼ同じ事が報告されています。腕の動作は脊柱に回旋力を生み、その反応として非対称的な腹横筋の活動が確認できます。対側(反対側)の腹横筋は同側より前に発火し、腹横筋の働きはどちらの腕が動くかに大きく関連していました。 著者の結論は: “腹横筋の両側性共収縮に関する”コルセット仮説”は異議を唱えられています。この研究ではコルセット仮説の基盤を築いたオリジナルと同じ方法が用いられました。” “体幹の両側の筋群を研究することによってのみ相反性及び共収縮の真実が明らかになります。この研究で使われた方法は腹横筋のフィード・フォワード共収縮は腕の急な挙上においての正常戦略とされるオリジナルの理論に異議を唱えています。” 著者はコアを独立的に、そして両側性で働くようにトレーニングすることは、正常な運動パターンとコアの筋群の機能特異的な活動を阻害すると感じました。多くの機能的活動は、走る、投げる、蹴る、リーチをするというように非対称性であり、両側性の腹横筋の共収縮は、不自然であり混乱を引き起こします。 “コアスタビリティ”のアプローチにおいては、どちらに転んでも問題があるでしょう。セオリーはデータに裏付けられたものではなく、同様にセオリーに基づいたアプローチの有効性もかなり怪しいものです。 どれほどのトレーニングやリハビリ法が、こういったタイプのエクササイを使い、アプローチの軸としているかを考えてみてください。エビデンスを持つことの重要性は、もちろんそれを使うことであり、おそらくこの2つのリサーチはどこかに隠されていたのかもしれません。

血流制限トレーニングの筋力に対する長期的影響

目的 この記事は、血流制限トレーニングの筋力向上への長期的(慢性的)影響に関する研究の概要を提示している。 高負荷レジスタンストレーニングとの比較 選択基準 集団 – 誰でも 介入 – 血流制限を使用した長期の低相対負荷(1RMの10-30%)レジスタンストレーニングプログラムであれば何でも 比較 – 血流制限を伴わない高相対負荷(1RMの70-90%)レジスタンストレーニングプログラム 結果 – 最大随意等尺性力および1RMを含む、介入前後に測定された筋力測定値 結果 以下の研究が確認された:カラブルト(2010年)、クラーク(2011年)、カラブルト(2011年)、ラウレンティーノ(2012年)、マーティン-ヘルナンデス(2013年)、スィーボード(2013年)、ヴェッチン(2014年)、リバーディ(2015年)。全ての研究は、血流制限を伴うレジスタンストレーニングは、少なくとも1つの結果測定において筋力を向上したということを発見している。ゆえに、血流制限を伴うレジスタンストレーニングは、筋力の増加に効果的であるようである。また、従来のレジスタンストレーニングにおいて有意により大きな筋力の向上を発見している、マーティン-ヘルナンデス(2013年)およびヴェッチン(2014年)による2つの例外を除き、研究の多くは、低相対負荷を使用した血流制限グループ、およびほとんどの結果測定法に対し高相対負荷を使用した従来のレジスタンストレーニンググループにおいて、同様の筋力の向上を発見している。またカラブルト(2010年)およびカラブルト(2011年)は、彼らの測定結果のひとつは、従来のレジスタンストレーニンググループにおいてより大きな増加を示したということを報告している。これは、従来のグループが高相対負荷を使用した際、低相対負荷での血流制限トレーニングは、従来のレジスタンストレーニングと比較し、同様もしくは多少劣る結果をもたらす可能性があるということを示唆している。 同等の負荷におけるレジスタンストレーニングの比較 選択基準 集団 – 誰でも 介入 – 血流制限を伴う長期のレジスタンストレーニングプログラム(単独もしくは従来のレジスタンストレーニングとの併用)であれば何でも 比較 – 相対負荷を適合させた血流制限を伴わないレジスタンストレーニング 結果 – 最大随意等尺性力および1RMを含む、介入前後に測定された筋力測定値 結果 以下の研究が確認された:オオタ(2003年)、マダラメ(2008年)、パターソン(2010年)、ヤスダ(2010年)、マダラメ(2011年)、パターソン(2011年)、ニールセン(2012年)、ゴーダワ(2012年)、ラウレンティーノ(2012年)、ヤマナカ(2012年)、ウェザーホルト(2013年)、マニマナコーム(2013年)、クック(2014年)、ファーズ(2014年)、フィッチェン(2014年)、リュバーズ(2014年)、シーガル(2015年)。すべての研究は、血流制限を伴うレジスタンストレーニングは、少なくともひとつの結果測定において筋力を向上したということを発見している。ゆえに血流制限を伴うレジスタンストレーニングは、筋力の増加に効果的であるようである。さらに研究の多くは、従来のレジスタンストレーニンググループと比較し、血流制限グループにおける筋力の向上はより大きかったということを発見している。これは、従来のグループが同等の相対負荷を使用した場合、従来のレジスタンストレーニングと比較し、血流制限を伴うレジスタンストレーニングはより優れた結果をもたらす可能性があるということを示唆している。 血流制限を伴うレジスタンストレーニング:筋力への影響 選択基準 集団 – 誰でも 介入 – 血流制限と併せて長期にわたり行われたレジスタンストレーニングプロトコルであれば何でも 比較 – トレーニングをしないコントロールグループもしくはコントロールなしグループ 結果 – 最大随意等尺性力および1RMを含む、介入前後に測定された筋力測定値 結果 以下の研究が確認された:クック(2010年)、マッター(2014年)、ヒルデン(2015年)。選択された研究は、血流制限を伴うレジスタンストレーニングの結果として、筋力の向上を報告している。これらの研究は、血流制限を伴うレジスタンストレーニングとその他のトレーニンググループを比較している研究ほど断固としたものではないが、血流制限を伴うレジスタンストレーニングの筋力の向上に対する有効性のさらなる支持に役立っている。 低酸素および正常酸素圧トレーニングの比較 選択基準 集団 – 誰でも 介入 – 低酸素環境において行われた長期のレジスタンストレーニングであれば何でも 比較 – 正常酸素圧における、量および相対負荷を適合させたレジスタンストレーニング 結果 – 最大随意等尺性力および1RMを含む、介入前後に測定された筋力測定値 結果 以下の研究が確認された:クロベ(2015年)、マニマナコーム(2013年)。両方の研究は、低酸素環境におけるレジスタンストレーニング後の筋力の向上を報告している。ゆえに、低酸素環境におけるレジスタンストレーニングは筋力の向上に効果的であるようである。正常酸素圧におけるトレーニングと比較し、低酸素状態におけるレジスタンストレーニング後のより大きな向上が、マニマナコームおよびその他(2013年)により観察されている。しかしながら、クロベおよびその他(2015年)は、グループ間の差違はなかったと報告している。これらの相反する結果は、低酸素状態におけるレジスタンストレーニングは、正常酸素圧環境におけるトレーニングと比較し、より有益であるわけではない可能性があることを示唆している。 血流制限を伴うレジスタンスなしのトレーニングエクササイズ:筋力への影響 選択基準 集団 – 誰でも 介入 – 長期にわたり行われた血流制限を伴うレジスタンスなしのトレーニングエクササイズ方法であれば何でも 比較 – 長期にわたり行われた血流制限を伴わないレジスタンスなしのトレーニングエクササイズ方法であればどれでも 結果 – 最大随意等尺性力および1RMを含む、介入前後に測定された筋力測定値 結果 以下の研究が確認された:サンドバーグ(1994年)、アベ(2006b年b)、アベ(2010年)。これらの研究は相反する発見を示している。研究において使用されたプロトコルの差違を考慮に入れると、筋力の向上が起こらないかもしれないものよりも低い相対負荷に対する閾値のように、それらの間でその差違をもたらした異なる要素が存在する可能性がある。 エクササイズなしでの血流制限:筋力への影響 選択基準 集団 – 誰でも 介入 – エクササイズを伴わない長期にわたり行われた血流制限であれば何でも 比較 – エクササイズ方法を含む何でも 結果 – 最大随意等尺性力および1RMを含む、介入前後に測定された筋力の測定値 結果 1つの研究が確認された:クボタおよびその他(2008年)。この研究は、ギブスで足首を固定した個人における、筋力の維持に対するエクサイサイズを伴わない血流制限の有効性を調査している。等尺性収縮を行うことと比較し、エクササイズを伴わない血流制限は、2週間以上の固定において筋力の低下を防いでいたということが発見されている。 結論 血流制限を伴う長期の低負荷レジスタンストレーニングは、筋力を増加するようである。さらにそのようなプログラムは、適合された(低)相対負荷を使用した場合、血流制限を伴わないレジスタンストレーニングと比較し、筋力をより増加するようである。 血流制限を伴う長期の低負荷レジスタンストレーニングは、(適合されていない)高負荷における従来のレジスタンストレーニングと同等の有効性がある、もしくは多少効果が薄いようである。

脊柱のテンセグリティーモデルの発達

私たちの初期の脊柱モデルは、ブロックを積み重ねた圧縮モデルでした。この圧縮モデルから、軟部組織による張力の海の中に椎骨が浮かぶというテンセグリティーのコンセプトへのシフトに関してトーマス・マイヤースが語ります。

バンドラテラルウォーク

ミニバンドを使ったラテラルウォークを、股関節外側の強化のみではなく、全身を統合したエクササイズにレベルアップさせるためのアイデアを、DVRTシステムのジョシュ・ヘンキンがシェアします。

Kaori’s Update #8 - ニーリング

エクササイズをスタートする時のセットアップがしっかりとしているか否かは、そのエクササイズの効果に大きく影響します。トールニーリング(両膝立ち)とハーフニーリング(片膝立ち)のセットアップで注意すべきポイントをまとめました。

腹直筋離開

腹直筋が白線を中心として左右に分離してしまう腹直筋離開。治療法として、どのようなエクササイズを使用しているでしょうか?ドクタードゥーリーが、綺麗に描かれた腹筋群を使って、わかりやすく解説をします。