マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

3-6-9-12 ドリル

短時間で高強度、そして質の良いトレーニングプログラムを実施する為の方法として、3-6-9-12の反復回数を組み合せたドリルの実践方法をご紹介します。フィットネスの様々な要素を、短時間にドリルでカバーすることができ、応用範囲の広いシンプルな方法を是非お試し下さい。

足首のセルフアセスメント

足関節、及び距骨下関節の動作の可動性とコントロールを、サークル状の動作を使い、関節の実際のキャパシティーを評価するプロセスをご紹介します。代償動作を剥ぎ取った時に、どの程度の動きがあるのか?新たな発見があるかもしれません。

ゴールと評価

Can You Go という新しい本を出版したばかりのストレングスコーチダン・ジョンが、本の中でも重要なポイントとしてあげている、ゴールと評価を繰り返すルームのようなプロセスの重要性に関しての彼の考えをシェアします。

神経系と身体構造の代償

神経的な問題やパターンが、筋膜/身体構造に書き込まれ、動作を制限するようになる。神経系の問題と身体構造の代償の関わりと、変化のプロセスに関して、わかりやすい例を使ってトーマス・マイヤースが解説します。

スロームーブメントが、協調性を構築する理由

協調性の向上のために、ゆっくり動くことの有効性について、私はブログでかなり多く取り上げてきています。私のお気に入りの2つのムーブメント練習は、もちろんフェルデンクライスメソッドとZヘルスで、これらは、協調性を向上する主な方法としてかなりの程度までゆっくり意識的な動きをすることに重点をおいています。とてもゆっくりで緩やかなムーブメントを見て、こう思う人が多いでしょう―― これらがどう役に立つのか? ゆっくりで緩やかよりも激しく速い方が良いのではないか? この投稿でこの疑問に回答しましょう。 協調性を養う方法として、ゆっくりで緩やかなムーブメントを行う大きな理由がいくつかあります。最も興味深い理由(この理由から説明しましょう)は、あまり知られていない原理ではありますが、ヴェーバー・フェヒナーの法則というものをもとにしています。ヴェーバー・フェヒナーの法則とは、特定の刺激の強さと、脳が知覚できる刺激量の違いの関係について定義したものです。この法則は基本的に、刺激が増えるほど刺激量の違いを見分ける能力が低下するというものです。これはずいぶん常識的な考えです。たとえば、暗い部屋でろうそくがひとつだけ灯っているとします。そこでもうひとつろうそくを灯したとしたならば、その違いを感知するのはとても容易なことでしょう。一方、200個ものろうそくが灯されている部屋に居たとしたら、ろうそくの灯火がひとつ増えたところで知る余地もありません。 その他さまざまな知覚認知にも、この法則が適用されます。筋活動に対する知覚も同様です。たとえば、目隠しをして1ポンド(453g)のジャガイモを手に持っているとしましょう。ハエがジャガイモにとまってもその違いに気がつきませんが、小さな鳥がとまれば気がつきます。では、次に50ポンド(23kg)のジャガイモを持っているとします。そうすると小さい鳥がとまったことさえ気がつかないでしょう。鷲ぐらいになれば気がつくでしょうが。つまり、重量を1ポンドから50ポンドに増やすと、重量を保持するための筋力量の変化に対する知覚が50倍も低下します。 では、それがどうしたというのでしょうか? 効率よく動作を行いたいならば、どんな時に頑張りすぎているのか気がつかなければならないからです。スピードを落として、筋活動レベルの変化をより感知しやすくなれば、過剰または不必要な活動を感知し、修正する脳の能力を上げることになります。たとえば、股関節を伸展するたびに、股関節の屈筋群を弛緩させるのではなく、多少収縮していたとしましょう。つまり、相反する筋群が同時に起動している状態です。股関節を伸展しようとする伸筋群の力に屈筋群が少し反発し、伸展しにくくさせているのです。非常にゆっくり楽に行うことによって、この非効率な共収縮が感知しやすくなり、抑制することができるようになるでしょう。それとは逆に、素早く強く動かしてしまうと、問題を感知しそれを修正することは決してできません。 見方を変えてみましょう。以前の投稿で、動作がどのぐらい正確であるかは、固有受容器の身体領域(地図)が優れているかどうかによるというお話をしました。ここでの地図とは、それぞれの身体部位における動作の感知と制御を担っている脳の物理的領域を意味します。これらの脳の領域、あるいは「地図」は、身体活動やそれによる感覚フィードバックに応じて神経を連携させていきます。たとえば、何年間もピアノを弾く練習をしたとしましょう。指の動きを感知し制御する脳の領域は、より複雑で、より効率のよい回路を作り始め、さらに範囲を広げていきます。 ヴェーバー・フェヒナーの法則を応用すると、丁寧に動作をすることで、動作の力学をより正確に感知し、識別するようになるのです。言い換えれば、動作の地図を構築するための、より詳細で洗練された情報が脳にもたらされるのす。こうして、地図の解像度が上がり、より鮮明になります。Googleマップで拡大ボタンを押すようなものです。もっと詳細で、脇道がさらにはっきりと現れ、つまり、その関節をどのように動かすかという、より多くの情報が得られるわけです。 緩やかなスロームーブメントは、動作の地図を鮮明にします。また、新しい動作の領域を拡げるための最善の方法ですから、さらに広い領域をカバーし、地図の領域を拡げることにも貢献します。中枢神経系(CNS)は本質的に、新しい動作や何年も行っていない動きを脅威に感じます。ゆっくりと楽に行わない限り、うまくいかないのです。中世の世界地図には、ヨーロッパの大部分と地図の角に、蛇の絵とともに「ここにドラゴンあり」という言葉が添えてありました。脳にある動きの地図も、年齢を重ねるごとにこれに似てきます。安全で親しみ深い領域はどんどん小さくなり、未知の領域は増々大きくなっていくのです。公園で遊んでいる子どもを10分間観察してみてください。あなたがオフにしているたくさんの動作が観察されるでしょう。この領域を再び呼び起こしたければ、ゆっくりと楽なムーブメントからスタートした方が良いでしょう。 側転やバク転のような、潜在的な危険を伴う難しい動きにばかりこの法則が適用されるわけではありません。後ろに振り向いたり、しゃがみ込むなど日常の簡単な動作にも適用されます。これらの簡単な動作をするには数えきれないほどの方法があり、何百もの異なる関節角度が考えられ、文字通り何百万通りの異なる筋活性パターンが推測されます。年齢を重ねると、どんどん動きの可能性が減少し、最終的にはほんのわずかな選択肢しか残されません。たとえば、胸椎の椎体のひとつかふたつがほぼ一度も右回旋したことがないという可能性も考えられます。あるいは、股関節を無意識にある角度に動かさないようにしているということもあります――たとえば、それが屈曲30度、外旋10度、外転15度としましょう。この関節の角度が問題になり始めたのは、10年前の膝の手術の後からだったかもしれません。CNSが、この角度を避けるように学習し、そして習慣となったのでしょう。そして、知覚運動健忘のために、動作の地図ではこれが事実上の死角またはバミューダトライアングルとなってしまいました。この死角を見つけたいならば、ゆっくり注意深く動いてみる必要があります。なぜなら、す速い動きはすべて習慣的な動きしか活性化せず、この死角をスキップしてしまうからです。この死角が見つかったら、ゆっくり動いてみてください。なぜなら、その部位に関連する軟部組織は、何年もの間未使用でこわばったり硬くなっていたりするかもしれないからです。 ゆっくり緩やかに動かすもうひとつの理由は、好奇心と探求心を持って動いてみたり、動きの些細な細部まで十分に注意を払うだけの時間をかけられるということです。協調的になるということは、本質的には運動を司る神経回路を再配線するということで、「神経可塑性」と呼ばれるすばらしい過程の一例です。神経可塑性とは、簡単に言うと脳の変化する能力のことです。マイケル・メルゼニッチら著名な神経科学者達によれば、注意を払うことと気づきが神経可塑性を作り出すための大前提なのです。つまり脳は、ある特定の活動を注意深く行えば、その活動を上手に行えるようになる傾向があります。スロームーブメントによって自分が動いているときに何をしているのか、しっかり注意を払うことができるようになるのです。 人が動作を学ぶプロセスは、生まれて最初の2年間で最大の躍進を遂げるというのは、注目に値することです。すべての動きがゆっくりと、緩やかで、好奇心と探索心に満ちている時期です。事実、モシェ・フェルデンクライスのメソッドのほとんどは、乳児の動作と運動系の発達についての彼の研究に基づいています。 優秀なアスリートや音楽家、武道家の多くは、技術を磨く手段としてスローモーションの練習を取り入れているのは意義深いことです。ベン・ホーガンやモニカ・セレシュなど、今はわざわざ調べる気にはなりませんが、他にもたくさんの著名人がスローモーションでのムーブメントを彼らのトレーニングルーティンの重要な要素としているはずです。たぶんタイガー・ウッズも練習や試合でスローモーションを実施したでしょう。世界一パワフルなアスリートであるオリンピックリフティングの選手でも、かなりの時間を割いて、ほうきの柄だけを使ってテクニックを磨きます。 もちろん、どこかの時点でもっと現実的に応用できるものとして技術のスピードアップを図らなくてはなりませんが、ここで明らかなことは、スロームーブメントは、他の練習様式ではありえないような大きな利点があるということです。

TRX ランニング愛好者の為のシリーズ パート1

TRXのヨーダこと、クリス・フランケルが、ランニングの傷害予防、パフォーマンス向上のためのTRXサスペンショントレーニングエクササイズをご紹介するシリーズのパート1。モビリティーとコアの安定に注目します。

可動性トレーニングに関して私が学んだ5つの事

とても単純なことで、可動性とはその人が望んだポジションや姿勢をとることのできる能力のことです。多くの人は可動性と柔軟性(ある特定の関節における可動域)を間違って混同しているため、業界全体として、すべての可動性の問題が、関節をまたいだ組織そのものの短縮であると考える傾向がありました。しかし、時間と共に、私たちはより賢明になり、人が人あるポジションをとることに苦労している原因が、関節構造(例、大腿寛骨臼インピンジメント)、隣接する関節の不十分な硬度(例、コアコントロール不足が股関節の可動性不足として“現れる”)、前述した関節をまたいでいる組織の(ただの長さというよりは)固さ、そして、その他多くの要素にあると気がつきました。より簡潔にいうと、可動性はただ組織の長さよりも、もっと、より多くのものに依存しているということです。 1. 理由が正確に分からないとしても、軟部組織ワークは重要です。 誰かが、フォームローリングは悪いことであるので、決して行ってはならないと主張しているのを聞いた時、正直私は笑いそうになります。フォームローリングを行ったあとは、とても良い感じになり、さらに動くようになり、続いて起こる可動性の初期動作の質を高めてくれるようです。 実際に、瘢痕組織を力学的に分解しているとは考えていませんが、1つか、それ以上のメカニズムによって、一時的に標的となる組織の固さを完全に減少させます。完全に説明できないからといって、必ずしも“良いことが起こっていない”ということではないのです。 2. 呼吸によって悪い固さを減少させ、良い硬さを産み出す。 そのポイントはこうも呼ぶことができます、“ヨガを行う人は、長い間呼吸に関して正しかった。” ポジションによる呼吸ドリルを行うことで、柔軟性と可動性がどちらもが、一時的に向上するということは珍しいことではありません。私にとって、悪い固さを減少させ、良い硬さを産み出すことは1つの方針なのです。例として、四つ這い屈曲位での呼吸があります。

ターキッシュゲットアップを分解する

DVRTとRKCのインストラクターである、ジョシュとトロイが、ケトルベルのエクササイズとして定番であり、またチャレンジ度の高い複雑な動作でもあるターキッシュゲットアップを分解して、よりその効果を感じられるドリルをいくつかご紹介します。是非お試し下さい。

TRX ランニング愛好者の為のシリーズ パート2

ランニングの際に気になる姿勢の崩れを防ぎ、膝や股関節からのドライブを維持するための、コアの強化とランジパターンのTRXサスペンショントレーニングプログラムをご紹介します。

足首の動きの評価と再トレーニング

足関節の受動的なROMと動的な運動制御の比較評価の方法とは?受動的なROMと動的な運動制御の両方をチェックすることが重要なのはなぜか?機能のリストアのための足首の動的な運動制御の再トレーニングの方法とは?即座に応用できる内容です。

TRXランニング愛好者の為のシリーズ パート3

ランニング時の姿勢を安定させ、より効率よくパワフルに走る為の、股関節のモビリティーと体幹の安定のためのエクササイズのシークエンスを、クリス・フランケルがお届けします。キューイングのポイントに注目。

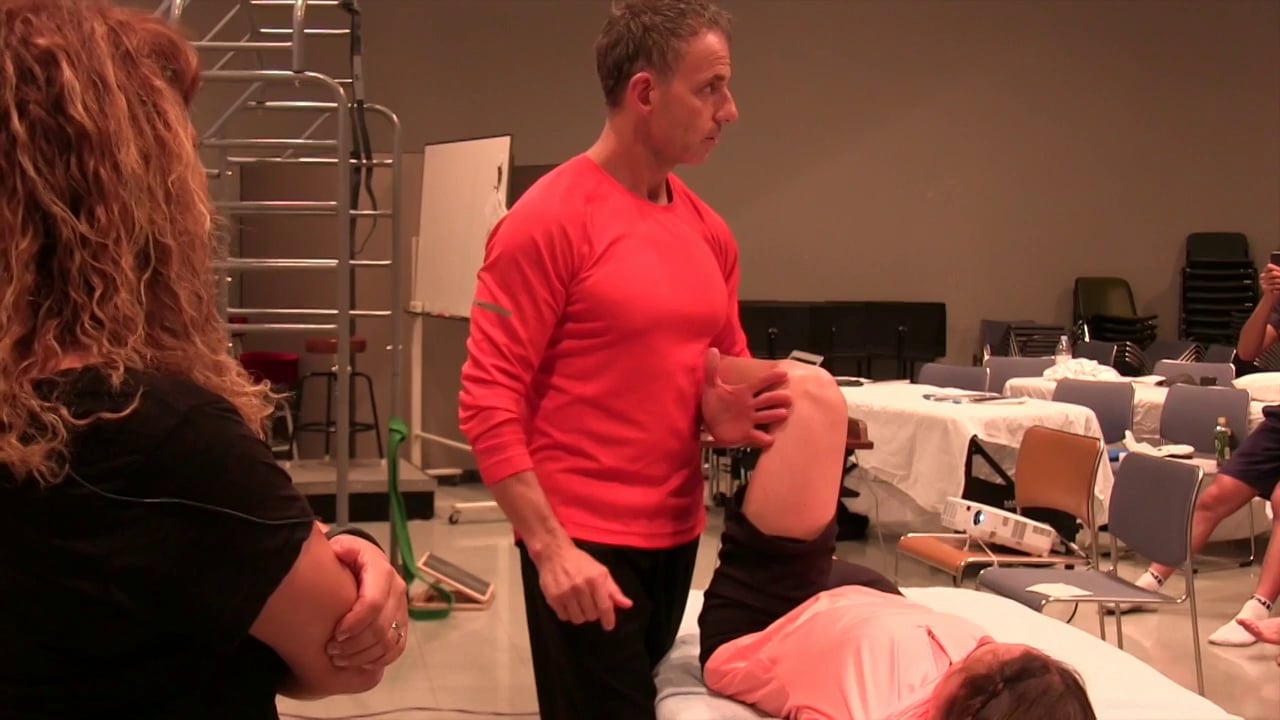

FSTT股関節関節包のモビリゼーション

膝をサポートしながら、股関節を回旋させたポジションで、アイソメトリックな収縮を段階的に行いながら、徐々に股関節の可動域を向上させるテクニックをご紹介します。