マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

スクワットマトリックス

グレイインスティチュートのギャリー・グレイが、決まり決まったポジションでのスクワットのみではなく、27の異なった足のポジションと様々な手のポジションの組み合わせで行う、より実際の機能に似たスクワットのマトリックスのアイデアをご紹介します。

DNS A & B コース 参加レポート

Dynamic Neuromuscular Stabilization (以下、DNS) A & B Course - Developmental Kinesiology Approach 2015. 8. 21 – 2015. 8. 26 @北海道大学 私は過去にセミナーを通してRobbie Ohashi氏やNBAで活躍する佐藤晃一氏からDNSの考え方に基づいたトレーニングやリハビリを学ぶ機会を得たことでDNSの存在を意識するようになりました。そこからDNSの考え方をトレーニングに応用して効果を上げている人達が何を学び、何を考えてプログラムを組んでいるのかを知りたいと思うようになり、2014年にスポーツコース、そして今回A、Bコースへ参加しました。DNSは日本語では動的神経筋安定化と表現されます。コースに参加した経験や指導を受けたことがなければ、DNSはよくわからない存在かもしれません。私自身もまだまだコースの内容を整理しきれていませんが、このレポートがこれからDNSのコースに参加を考えている方、DNSに興味を持っている方の参考になれば幸いです。 【DNSとは】 ・チェコのプラハスクール、Pavel Kolar博士によって生み出された。 ・単なるテクニックではなく、運動システムにおける神経生理学的な基礎を理解するための包括的なアプローチ。 ・統合された安定化システム(Integrated Stabilizing System of the Spine(ISSS))を活性化する。 ・赤ちゃんの発達運動学をもとに評価、治療、運動療法を組み立てていくための戦略であり、単なる赤ちゃんトレーニングでは無い。 【強く印象に残っているポイント(一部、私見を含みます)】 ・理想的な呼吸とは何か?1日の呼吸数を考えれば、呼吸不全があった場合、特定の筋(呼吸補助筋である僧帽筋上部、胸鎖乳突筋など)の過活動を引き起こすことは容易に想像できる。 ・中枢神経系の運動制御は脊髄レベルから皮質下レベル、そして皮質レベルへと移行する。生後3ヶ月から12ヶ月までは皮質下の成熟によって運動制御が行われ、この時期に基本的な矢状面の安定化、分離運動、四肢の前方方向へのステップと支持機能、機能的関節中心化が発達する。エクササイズにおける発達学的肢位(Developmental Position)はこの期間内に到達する各ポジションが基本。皮質レベルでは認知機能、部分的運動パターンと全体的運動パターンの統合、リラックスできる能力が向上する。中枢神経系の運動制御における3つの段階で何が起こっているかを知ることで、なぜ一流アスリートは運動が滑らかでスムーズかを理解できる。 ・発育発達段階で生じる運動パターンの成熟は成人となっても基本的運動パターンとして使われる。 ・生後3ヶ月から4.5ヶ月の間に獲得される矢状面の安定化は機能的関節中心化(Joint Centration)を促進する。機能的関節中心化は関節面が最大接触し、最適な力の伝達を可能にする。また、最大の筋張力と負荷に耐えることを可能にする。→スポーツには欠かせない。 ・例えば、生後4.5ヶ月の背臥位の肢位で求められる安定性と協調性は、脊柱が体重負荷を維持できる姿勢を可能にしている。スクワットの方がより筋力が必要だが、4.5ヶ月肢位とスクワットのボトムポジションでは求められるものは同じである。 ・矢状面の安定化は“Proximal Stability for Distal Mobility”「遠位のモビリティのための近位のスタビリティ」に共通する考えであり、この矢状面の安定化によって、四肢の相動的な動きが可能になっている。 ・OKCにおける関節運動の固定点は近位、運動点は遠位。CKCにおける関節運動の固定点は遠位、運動点は近位。この運動パターンの違いを理解することは動きを理解する上で重要。 ・直立位は個体発生学上、若い(新しい)パターンであり、損傷を受けやすい。 ・“もし呼吸が正常化されなければ、どのような運動パターンも正常化することができない” (Karel Lewit)呼吸筋である横隔膜は、姿勢機能も持っており、負荷がかかる運動時にはこの2つの機能を満たす必要がある。 ・IAPを高めるために、重要なのは腹部を膨らませることではなく、腹壁がシリンダー形状になること。 ・腹壁がシリンダー状なっていれば吸気時には横隔膜は下がり、腹壁の筋群は遠心性収縮し、IAPを高める。ドローインでは横隔膜の下がるスペースがなくなってしまう。横隔膜は呼吸機能、姿勢機能、括約筋のマルチタスクをこなすため、欠陥が生じることが多い。 ・DNSテスト(横隔膜テスト)では、呼吸機能、姿勢機能、姿勢を維持しながら呼吸機能が働くかを評価する。 ・呼吸の必要性が増大した時、呼吸筋は姿勢制御を減少し、即時に呼吸の必要性に対応する。(Hodges et al, J Physiol 2001; Grimstone & Hodges, Exp Brain Res, 2003)→体幹部のシリンダー形状がとれない場合、IAPを高めることはできず、姿勢制御がより困難になると考えられる。 ・股関節屈曲筋は腰椎前湾も引き起こす。脊椎の後部も含む脊椎伸展筋の作用に十分な拮抗作用を持つ筋は脊椎の前側にはない。→IAPによる安定化が必要。 ・IAPを高めるには横隔膜のドーム形状になっていることが重要。吸気時には腹壁が遠心性収縮しながら活動し、横隔膜が下がってくることでIAPが高まる。下部肋骨が前突している場合、横隔膜は肋骨に引かれ、平坦化する。平坦化した状態では横隔膜の下降幅が低下するためIAPを高めにくい。腹直筋の緊張が強くお腹が凹んだ状態のままになっているケース(砂時計症候群)も同様。→PRIでいうZOA(Zone of apposition)を失った状態に共通。 ・DNSの考えではお腹をへこますDraw – Inは良いパターンではない。あくまで腹部のシリンダー形状によってIAPを高めることが重要。 ・例として円柱形を保ったペットボトルを真上から抑えるつけることを考えてみると、円柱状(シリンダー状)を保ったペットボトルはかなり強い圧力にも耐える事ができる。しかし、一部に少しでも凹みがあると上から圧力をかけた時に簡単に形が崩れてしまう。 ・脊柱が四肢の動きを作り出している筋の固定端の役割を果たしている。例えば上肢の動きにおいて肩甲帯の支持が必要だが、その役割を担う前鋸筋は腹壁の筋による胸郭の安定性が無いと正常に機能しない。同様に正常な股関節屈曲動作は腰椎伸展筋に対する腹壁の筋群による安定化作用が働いていないと正常に機能しない。 ・運動療法、トレーニングにおいて口頭指示で姿勢や運動パターンを変化させることができる場合、ボディアウェアネス、認知機能が優れている。リプログラム(運動学習)が進みやすい(予後が良い)。 ・自身の筋により発生する内的な力は、外的負荷よりも有害であることが多い。 ・骨棘や椎間板突出などの構造的な問題は手術で対応できるが、その原因は不安定性の結果であることが多い。→解決策だけでなくその原因を明らかにする必要がある。 ・どのような身体も物語を語る。“身体に語らせよ”(Vladimir Janda) 【A - Bコース、スポーツコースに参加しての感想】 ・機能的関節中心化を達成するにはどこに注意したら良いかをわかるようになってきた。手や足部への荷重のポイント、キューイングによるアライメントや筋力発揮の変化を身をもって感じることができました。 ・トレーニング種目の中にも背臥位や四つん這い、側臥位、ハーフニーリングなどのポジションを取るものがあります。これらをみるときにDNSの発達学的肢位から考えると良いフォームとは何かということに自分なりの答えを見いだせるようになってきました。DNSでも全ての発達学的肢位は自己治療に使うことができるとし、とにかく赤ちゃんの発達学的姿勢と比べてみることを薦めています。実際に指導現場に戻ると選手の動きをみる目が変わったと感じます。 ・A 、BコースとSportコースでは違う講師でしたが、それぞれの方に特徴があり、微妙に教え方も異なっていると感じました。それぞれに動作の修正の仕方やキューイングの出し方もとても参考になりました。参加者の中には何度もDNSのコースに参加される方もいます。講師による指導方法の違いもあるのですが、現場での指導を経てもう一度コースを受けにくるとまた違った学びを得られるのだと思います。 ・A 、BコースはPTの方が多く、スポーツコースはパーソナルトレーナー、AT、S&Cコーチの方が多いでした。自分の専門分野以外の方とペアを組んで実習を進めていくことも多いので、それぞれのミカタを経験することもできて良い気づきが得られます。私自身はS&Cが専門ですが、スポーツコースやExerciseコースの内容は運動指導分野で活用できる有意義な内容だと思います。呼吸が運動パターンに与える影響を知り、それを修正し、最終的には運動パターンを改善していくという流れをつかめると思います。 ・コースの中では、様々なテストやその結果からの修正の方法、エクササイズや動きのミカタを学んでいきます。興味のある方は是非コースに参加し、実際にご自分で体験されることをおすすめ致します。 【DNSを知るための参考文献】 ・Craig Liebenson, Rehabilitation of the Spine. Lippincott Williams & Wilkins, 2006 日本語の訳本『脊椎のリハビリテーション(エンタプライズ)』もありますが、現在は出版社廃業のため入手が困難です。Amazonでは出品者から手に入るかもしれません。上下巻にわかれており、Pavel Kolar博士の記事は下巻です。DNSコースの復習としても大変役立つと思います。Craig Liebenson、Stuart McGill、Vladimir Janda、Paul Hodges、Karel Lewitなど、他にも多彩なメンバーがそれぞれの立場で執筆をしています。 ・Craig Liebenson, Functional Training Handbook. Lippincott Williams & Wilkins, 2012 世界的にも有名な研究者、ストレングスコーチ、トレーナーなど錚々たるメンバーが分担執筆した本です。Pavel Kolar博士によるDNSの紹介はもちろんCraig Liebenson、NBAで活躍する佐藤晃一さん、キネティコスでもお馴染みのSue Falsone、Eric Cressey、Michael Boyleなど業界を牽引するメンバーが多数執筆しています。概論だけでなく、様々なスポーツにおけるトレーニングやリハビリテーションのアイデアが多数あり、興味深い内容になっています。 ・Clare Frank et al., Dynamic Neuromuscular Stabilization & Sports Rehabilitation. Int J Sports Phys Ther. 2013 Feb; 8(1): 62–73. International Journal of Physical Therapy という学術誌に掲載されたClinical Commentary(解説)記事です。DNSコースインストラクターも担当するClare Frankらの執筆です。DNSのHPで全文を見ることができます。 【DNS・プラハスクールのウェブサイト】 http://www.rehabps.com/REHABILITATION/Home.html ※Kinetikosアドバイザーである大貫さんが2015/10/03(土)にDNSとPRIのコンセプトに基づく呼吸のセミナーを開催されるそうです。興味のある方は参加を検討されてはいかがでしょうか。

チームスポーツコンディショニングテストをやり抜く方法

過去数年にわたり、チームスポーツのコンディショニングテストは私の悩みの種となっています。 最初に言わせてもらうと –早期におけるスポーツの特定化や、誰もが栄養学のエキスパートになってしまうこと、そしてその他諸々のことと共に悩みの種なのです。 本題から外れましたが… まず何よりも、こういったテストは大抵馬鹿げていて、全くもってスポーツに特化していません。 友人であるモーリス(アリゾナカーディナルスのフィジカルコーチ)が度々述べているように、フットボールは非乳酸系-有酸素的スポーツです。 ですが私はもう一歩踏み込んでみたいと思います - ほとんどすべてのチームスポーツが実際は非乳酸系-有酸素的スポーツなのです。 言い換えると、非乳酸系(又はクレアチン-リン酸系)に負荷をかけて高強度運動を起こし、そこから30、60、または90分にわたるエネルギー供給と補給の為に有酸素系へと引き継ぐのです。 これらのテストは、高校生や大学生世代のアスリート達と同じ馬鹿げたテストを強制させられるプロフェッショナルレベルにおいて、より憤りを感じさせられます。 良き友人であるビル・ハートマンは“プロのアスリート達は良いコンディションで姿を現すためにお金をもらっている”と言っています。 これ以上の言葉は思い浮かびません。 ここでの大きな問題は、ほとんどのチームのコンディショニングテストは、かなり解糖系のものであるということです。アスリート達は連続して25秒,30秒,45秒,あるいは60秒間も、セット間のわずかな休憩だけで走り回っているのです。 広範囲に及ぶ解糖系のトレーニングで、あなたはフィールドやコート上で役立つこととは真逆となる心臓やミトコンドリア、そして毛細血管においてトレーニングの順応性を作っているのです。 残念ながら、沢山のコーチ達がいまだにその選手が “適切”なのか不適切なのか、チームの一員になれるかなれないかを判断する為に古典的なエネルギーシステム/コンディショニングテストを使っているのです! それゆえ、私のコーチとしての仕事の1つは、アスリート達を助けるためにそのシステムをうまく操作することなのです。 いたってシンプルに、私は彼らにトレーニングキャンプを迎えた際にスポーツに適した状態で各々の競技で活躍してほしいのですが、テストを乗り切るための十分なエネルギーもまた与えなければなりません。 以下の要点は最も一般的なコンディショニングテストに勝ち抜く為のトレーニングブロックを設定する1つの方法です。頑張ってください! 最初に読んでください! 今日提供することはとても高強度で、解糖系に注目したトレーニングブロックです。これはアスリート達にとっては悲惨なものになるでしょう - 間違いありません。しかしあなたがこのブロックに頭から突っ込む前に、まずこれを理解しておいてください: 有酸素トレーニングは基本であり、実際チームスポーツアスリート達のエネルギー供給においてそれが現れます。 有酸素系エネルギーシステムは全てを支え、高強度での爆発からアスリートを回復させる手助けとなり、最終的にはより優れたアスリートになる手助けとなるでしょう。 このようなブロックから最大限の効果を得る為には、心拍出運動、高強度の連続したトレーニング、酸化リフティング等を通して有酸素系を成長させることに時間を割く必要があります。 有酸素系の準備が整い働きはじめたら、そこからが解糖系に目を向けるタイミングなのです。 もしあなたがタバタのリサーチに目を通したなら、参加者の無酸素能力の向上は6週目でピークを迎えることに気づくと思いますが、この増加のほとんどは実際には最初の3~4週間で迎えているのです! それゆえに、このブロックを短期間に保つ理由は2つあります。 これは80/20の原則です –最小限の努力で最高の結果をだす、そして アスリート達を無酸素の方向に無理に追い込むことはしません。私はそれよりも実際のスポーツで役に立つ非乳酸系—有酸素系で軸となる適応を維持しながら、テストをパスするのに十分な変化を得るようにするでしょう。 これで基本の部分はカバーしたので、どうやってトレーニングブロックを設定するかについて話しましょう。 解糖系ブロックを構築する 乳酸系や解糖系トレーニングに関しては、私が基本的に取り入れる“3タイプ”のトレーニング法があります。 乳酸パワー – 25秒-35秒の非常に高強度な運動。実施後完全回復を行う(10分が望ましいが、時間を考慮すると5分が実践的)。 乳酸許容量 – これもまた高強度ですが、持続時間が長い(90-120秒)。完全回復を伴う、または繰り返して行われる。 乳酸反復 – これは基本30-60秒範囲での運動と30-90秒の回復で、数回にわたり繰り返されます。 というわけで、私はストレングス/パワーセッションの後のまとめとして大抵一週間に3つの乳酸系のセッションを指導します。 月曜 – 乳酸パワー 水曜 – 乳酸反復(テストに特化) 金曜日 – 乳酸パワー 乳酸許容量トレーニングは滅多に必要にはなりません。アスリートにとって最悪な経験であるだけでなく、そのスポーツにおいてほとんど見返りのないレーニング耐性を作ってしまうからです。 かわりに、テストのほとんどは25-35秒内の短時間での運動を伴っていますので、乳酸パワートレーニングのほうが遥かに特化しています。ここでの目的はアスリートを本当に最大限のペースで追い込むことです。そうすれば、テストは最大下になるのです。 これをストレングストレーニングの観点で考えてみてください:もし一人がベンチで315ポンドを上げて、もう一人が250ポンド上げたとすると、どちらがより多く225ポンドを上げられるでしょうか? エネルギーシステムのテストへの応用ということに関しても違いはないのです: 目的は乳酸パワーを使ってアスリートを追い込み、テストで求められるよりも、より激しく速くトレーニングをすることです。結果として、テストの中での一連の運動は最大下になるのです。 ですから私達は2日間を乳酸パワーの為に使い、1日はテストの為のトレーニングに費やしているのです。 これもとても重大です。なぜならいくつかのテスト(120秒を繰り返すようなテスト)は直線的であり、より純粋にスピードが要求されます。もう一方で、コーンドリルは方向転換の繰り返しであり、使うエネルギーシステムは同じかもしれませんが、組織への負荷という観点では全くの別物となるからです。 コーンドリルは間違いなく四頭筋に負荷をかけますから、テストの為の日を、テストに特化しているか確認することを忘れないで下さい(もしくは少なくとも組織に特化していること)。 ここでもうひとつ乳酸系トレーニングのマイナスの副作用を軽減できるいいことがあります: アスリートに心拍系をつけさせ、テスト中に心拍数を測ってください。私は彼らの心拍数が無酸素性作業閾値に達するまで走らせてから、テストを終了します。 そしてもし彼らが必要とするトレーニング量に届かずもがいているとしたら、無酸素性作業閾値に達するまで走らせて、もう一度繰り返す前に5-7分の休憩を与えて下さい。こうすることでアスリートをトレーニング中完全に潰すことなくボリュームを獲得できるでしょう。 これで3日間のトレーニング日を決定しました。今度はこれをどうやって4-5週間のトレーニングブロックに当てはめるか見てみましょう。 トレーニングウィーク このトレーニンブロックは、最大限の効果を引き出す為に高強度で維持されなければならないため、とても負荷と強度がかかることを頭に入れておいてください。 ですので、アスリートをキャンプに送り出す前にトレーニング量と負荷を減らすことを計画する必要があります。決して彼らを疲れて疲弊した状態でキャンプに送り出したくはありませんから、送り出す前に“リフレッシュ”させる計画をしましょう。 ここに理想的なトレーニングブロックとはどういったものかを記します: 第5週-乳酸週その1 第4週-乳酸週その2 第3週-有酸素系ミニブロック* 第2週-乳酸週その3 第1週-乳酸週その4(週の半分) ゼロ週目-キャンプに参加優勢を極める (*もしあなたがブラデミール・イズリンの手法を手本にするのなら、有酸素向上のトレーニング効果は30日+/−5日であると彼は明言しています。そういったことで、有酸素システムを “繋げて”おくために有酸素のミニブロックをこのフェーズの間に投入したいのです。ミニブロックではより非乳酸運動{8秒又はそれ以下}、心拍出、高強度での連続運動、または豊富なテンポでの走りをより考慮します。) この最後のブロックは9~12の解糖系セッションから成り、詳細な概要によって決まります。確固たる有酸素エネルギーシステムを構築する為に、全ての低強度運動をあらかじめ完了させていると仮定すれば、これはアスリート達の間近に迫ったテストへの準備には十分過ぎる程でしょう。 まとめ 理想としては、全てのスポーツ(そしてフィジカルコーチ)が運動生理学だけでなく、そのスポーツの特異性や要求をしっかりと理解することです。 ですがそれまでは、かなり厄介なコンディショニングテストをなんとか切り抜けなければなりません。 フィジカルコーチとして、 何よりもまず彼らのスポーツに不可欠で要求されることをアスリート達に準備させることが私達の仕事なのです。 ですがもしチームスポーツのコンディショニングテストをうまくやり抜かなければならない場合、上記のプランは間違いなく役立つことでしょう。

トラクションを伴う股関節包のモビリゼーション

股関節の関節包にある制限を自由にする為に、ベルトやタオル、そして手を利用して関節のスペースを広げるようにトラクションをかけつつ、股関節を3Dに動かすことで、関節包及び周囲軟部組織の可動性を高めるテクニックをレニー・パラチーノがご紹介します。

肩と腰部を改善するひとつのエクササイズ(ビデオ付き)

ひとつのドリルで肩と腰部を改善する クリニックで一番良く見る問題を2つだけ選択しなければならないとしたら、肩と腰部と言えるでしょう。考えてみれば驚くことでもありません。私達の現代のライフスタイル、バランスの悪いトレーニング、不良姿勢など様々なことが、肩や股関節の可動性の不足を生み出します。 激しい痛みを伴う問題も、これらのエリアがあまり上手く動かないことからスタートするのです。腰部ではなく股関節の動きと言いましたよね。股関節も肩関節も共にとても類似したタイプの関節です。解剖学的に深くカバーはしませんが、これらはボールとソケットの球関節と考えることができます。これにはプラス面もマイナス面もあります。というのも、球関節は豊富な動作を可能にしますが、この可動性の為に摩耗しやすいからです。 更に厄介なことに、これらの関節は一旦自由に稼動できる能力を失ってしまうと、ダメージを受けたり大きな代償動作を生み出したりする可能性をかなり持っているのです。良く分かっているはずです。私自身、水泳競技の経験の中で、両肩の回旋腱板損傷と5箇所の椎間板ヘルニアを経験しているのですから。私はただセラピストとしてのみお話をしているのではなく、これらの問題を沢山経験したひとりの人間としてお話しています。 これらの古傷を持っていた為に、プルアップ、プッシュアップ、クリーンやスクワットをはじめとした沢山のエクササイズができるようになるとは全く考えていませんでした。しかし、DVRTアルティメイトサンドバッグトレーニングを自分自身が経験して、ただ体脂肪が減少するということのみではなく、身体の治癒ということが特に衝撃的でした。 もちろん、誰かをより良くしていくということには、スローダウンするというチャレンジもあります。DVRTアルティメイトサンドバッグトレーニングで良く言われることですが、ただウエイトを持ち上げるのではなく、いかに身体を動かすのかを理解することが重要です。DVRTアルティメイトサンドバッグトレーニングにおいては、いかに自分自身の身体を動かすのかを指導することが重要なのです。 ファンクショナルトレーニングとは、身体がより優雅さと強さを持って動くことを指導することを意味します。 実際、多くの人達が驚くのは、動作に欠けているのが筋力ではなく、身体統合性の効率性の理解であり、失った可動性を取り戻すことが必要であるということです。 ですから、ここで、ただ汗をかいて呼吸が激しくなり沢山のカロリーを燃焼するだけではない、DVRTアルティメイトサンドバッグトレーニングのドリルをご紹介したかったのです。これらのドリルを、ただ筋力を培うのみでなく、より効率よく強さを培い、失った可動性を取り戻すための方法として捉えることができます。効率性の良さを得ることができれば、より健康で長生きをすることにも繋がります。 こんな風にシンプルに見えるドリルが、今まで考えてこともなかったようなパワフルさを持ちえることがお分かりになりますね。

シングルレッグトレーニングセミナー パート2

(パート1はこちらへ) (パート3はこちらへ) MBSCで収録された、シングルレッグトレーニングセミナーからの抜粋パート2。両脚でのスクワットは誰にでも向いているエクササイズではない、ということの理由づけから、スクワットを行わなくなったことによる非難の話までマイクがシェアします。

スクワットの変数要素を操作する

サッカー選手がボールを蹴った後のポジションに似た位置でシングルレッグスクワットを行おうとする際に、どのような変数要素が操作できるでしょうか?パフォーマンスをより高める為の、様々な変数要素の操作方法のアイデアを、グレイインスティチュートのファクリティーのひとりであるパッドがご紹介します。

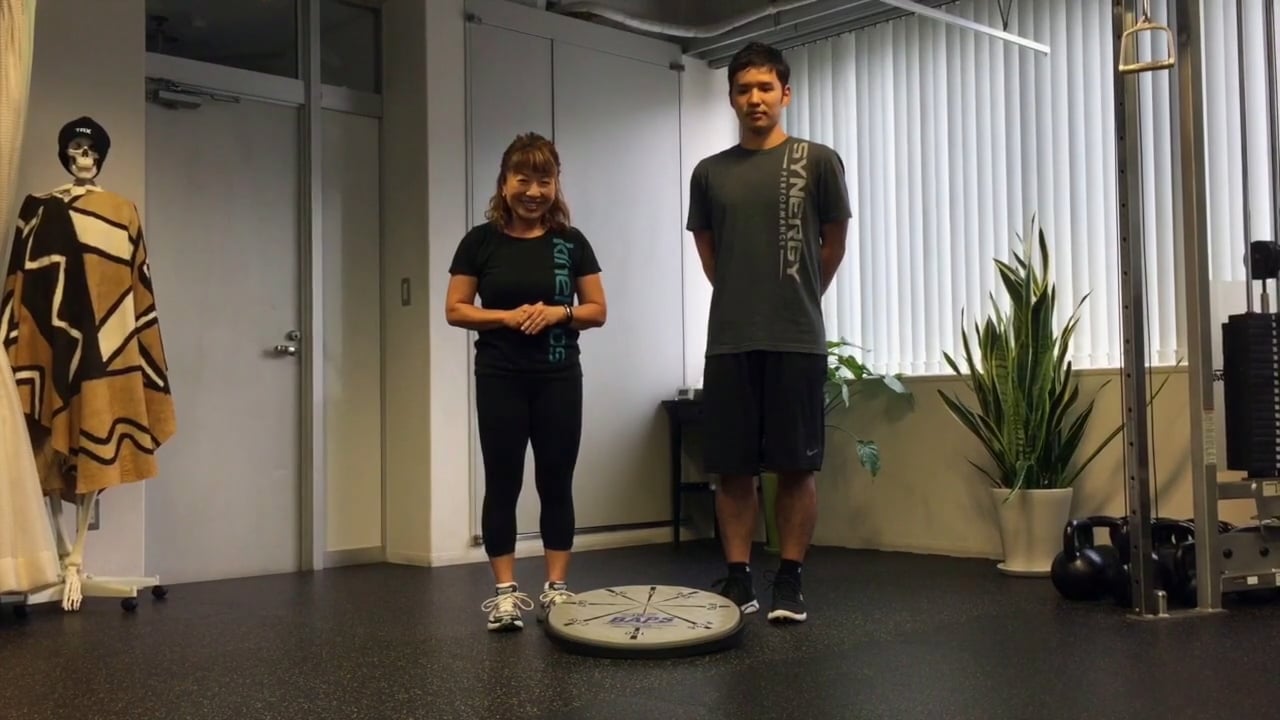

足首のリハビリの為のエクササイズ

捻挫をした足首のリハビリを行う際に目指すのは、怪我をする前の状態よりも更に良く反応する足首の機能を取り戻すこと。そのためのアプローチに、エアーBAPSを使ったボトムアップの方法や、身体の上部の構造をドライバーとして使ったトップダウンの方法があり得ます。チェーンリアクションを活かしたリハビリのアイデアをご覧ください。

スプリントのためのレジスタンストレーニング

目的 この記事は、趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングを行う成人アスリートのいずれかにおいて、従来のレジスタンストレーニングは、スプリントスピードを向上するためにどの程度効果的であるかということを堤示している。 背景 序論 レジスタンストレーニングは、スポーツパフォーマンスを向上するための、極めて伝統的な方法のひとつである。それは筋力および筋サイズを増加し、アスリートの力生成能力を向上する。レジスタンストレーニングの幅広い導入以前、多くのコーチたちは、ウェイトリフティングは(エクササイズが競技に特化していないため)無効であり、アスリートを大きく、強く、そして筋骨隆々とするため、彼らを減速するであろうと信じていたが、後にこの批評は不当であるということが発見されている。興味深いことに、30-40年前にレジスタンストレーニングの反対者により行われた議論と、現在、高負荷レジステッドスプリントトレーニングの使用に反対するコーチたちによる議論には、多くの共通項が見られる。レジステッドスプリントトレーニングと同様に、レジスタンストレーニングの際の実際の負荷は、(スクワットやデッドリフトのような軸方向エクササイズを使用する)垂直方向、もしくは(プルスルー、ヒップスラスト、グルートブリッジ、もしくは水平バックエクステンションのような、前後方向のエクササイズを使用する)水平方向のどちらも有りえる。 動作のメカニズム レジスタンストレーニングが、スプリント速度を向上するためのトレーニングプログラムに一般的に含まれるようになったのは、過去数十年ほどのことである。レジスタンストレーニングは、その低速における力生成を向上する能力により効果的であり、また、本来筋肉に備わっている力対速度の関係により、より高速における力生成能力を向上する。 メタ分析 趣味としてトレーニングを行うアスリート レジスタンストレーニングは、スプリント速度を向上するために広く調査されているため、様々な研究のメタ分析が可能である。ルンプおよびその他(2014年)は、趣味としてのアスリートにおける、スプリントパフォーマンス向上のための異なるトレーニング方法の影響に関し、メタ分析を行った。最初に彼らは、トレーニング方法を特異(スプリントもしくはレジステッドスプリント)、および非特異(プライオメトリック、レジスタンストレーニング、及びバリスティックトレーニング)へと分類した。彼らは、趣味としてのアスリートにおいて、スプリント速度を向上するために、特異および(レジスタンストレーニングのような)非特異両方のトレーニングは同様に効果的であったと記述している。実際に数人の研究者たちは、一般的なレジスタンストレーニングおよび特にスクワットエクササイズは、スプリント能力を向上するために効果的であるということを確認している。クローニンおよびその他(2007年)は、研究論文を再考察し、長期のレジスタンストレーニングプログラムから得られる最大スクワット強度の増加は、スプリントタイムの減少と関係があるということを報告している。しかし彼らはまた、趣味としてトレーニングを行うアスリートにおいて、有意義なスプリントタイム減少のためには、スクワット強度の大幅な増加が必要であると記述している。具体的に彼らは、約2%のスプリントタイムの減少のためには、約23%のスクワット強度の増加が必要であると観察している。より最近にはサイツおよびその他(2014年)が、(バックスクワットの1RMによる測定において) 下半身の筋力の増加と、40m以下の距離におけるスプリントパフォーマンスの間の長期的な関係を調査している。彼らは、スクワット効果量およびスプリント効果量の間において、統計的に有意である比較的大きな(R-squared = 0.60)相関関係を報告している。これは、1RMバックスクワットおよび短距離スプリント能力の間における密接な関係を発見した過去の筋断面解析(例、ヴィスロフおよびその他、2004年)を支持している。ゆえに一般的なレジスタンストレーニング、特にバックスクワットエクササイズは、スプリントパフォーマンスを向上することが可能であるということは比較的明白である。しかし両方の研究は、非常に限られたトレーニング経験しかない人を含む、広範な被験者を含んでいたという点で制限があった。上記の分析から、十分にトレーニングされた個人がより少なく除外されていた場合、そのような強い関係が存在していたかどうかは明確ではない。 高度にトレーニングされたアスリート 上記のようにメタ分析は、レジスタンストレーニングはスプリント能力を向上することが可能であり、また、彼らの比較的浅いトレーニング経験にもかかわらず、趣味としてトレーニングを行うアスリートにおいて、最大スクワット強度の増加はスプリントタイムの減少と関連があるということを報告している。このような発見は、高度にトレーニングされたアスリートに対しても、少なくともある程度は適用されるようである。実際にヴィスロフおよびその他(2004年)は、国際的レベルの男性サッカー選手において、最大スクワット強度および短距離スプリントパフォーマンス間の強い断面的相関関係を報告している。ルンプおよびその他(2014年)は、高度にトレーニングされたアスリートにおける、スプリントパフォーマンスに対する様々なトレーニングタイプの影響に関し、メタ分析を行った。最初に彼らはトレーニング方法を、特異(スプリントもしくはレジステッドスプリント)および非特異(プライオメトリックス、レジスタンストレーニング、そしてバリスティックトレーニング)に分類した。彼らは、特異および非特異な両方のトレーニング方法は効果的ではあると発見している。しかしながら彼らは、高度にトレーニングされたアスリートに対しては、レジスタンストレーニングのような非特異な方法は効果が低いということを記述している。彼らは、アスリートが既に筋力、パワー共に発達した基板を持ち、これは、追加のレジスタンストレーニングにより更に向上しなかったことに起因している可能性があると示唆している。高度にトレーニングされたアスリートは、相当量の最大スクワット(もしくは他のエクササイズ)強度を発達させることは不可能であるようであるという事実と併せ、これは、高度にトレーニングされたアスリートは、非特異な方法を使用する時間を減らし、より多くの時間を特異な方法に費やすべきであるということを示唆している可能性がある。 アスリートにおけるレジスタンストレーニングのスプリント速度への影響 研究選択基準 集団 – 趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングされた成人アスリート 介入 – レジスタンストレーニング 比較 – ベースライン、ノーマルトレーニングコントロール、ノートレーニングコントロール 結果 – 100m以下の距離におけるスプリントパフォーマンス 結果 以下の研究が選択基準に適合していると確認された:フライ(1991年)、ホフマン(1991年)、ウィルソン(1993年)、ウィルソン(1996年)、マーフィ(1997年)、ハリス(2000年)、ブレイゼビッチ(2002年)、アスクリング(2003年)、ホフマン(2004年)、コチャマンディス(2005年)、ドッド(2007年)、レネスタッド(2008年)、ムジカ(2009年)、シェリー(2009年)、ヘルガード(2011年)、ヘルマシー(2011年)、レネスタッド(2011年)、ロッキー(2012年)、コンフォート(2012年)、サンダー(2013年)、ロツゥーコ(2013年)、クードラスキー(2014年)、ブリット(2014年)、トーマス(2014年)。これらの研究のほとんどは、レジスタンストレーニングは、アスリートにおけるスプリントパフォーマンスを向上するということを発見している。バックスクワットが使用されていなくとも向上が観察されたといういくつかの例(例:アスクリングおよびその他、2003年)は存在するが、含まれている研究の多くはバックスクワットを使用していた。 スプリント速度に対する、レジスタンストレーニングの際の負荷の影響 研究選択基準 集団 – 趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングされた成人アスリート 介入 – 2つ以上の異なる負荷(つまりバー速度)におけるレジスタンストレーニング 比較 – ベースライン、ノーマルトレーニングコントロール、ノートレーニングコントロール、および異なる負荷におけるレジスタンストレーニング 結果 – 100m以下の距離におけるスプリントパフォーマンス 結果 以下の研究が選択基準に適合していると確認された:ハリス(2000年)、ブレイゼビッチ(2002年)。両方の研究は、低速および高速でのレジスタンストレーニングの間における差違を発見しなかった。これは、トレーニングされたアスリートにおいて、より低負荷およびより速いバー速度を使用することは、レジスタンストレーニングからのスプリントへの適応を最大化するために重要ではないかもしれないということを示唆している。 レジスタンストレーニングの際の、スプリント速度に対するエクササイズの影響 研究選択基準 集団 – 趣味としてトレーニングを行う、もしくは高度にトレーニングされた成人アスリート 介入 – 2つ以上の異なるエクササイズにおけるレジスタンストレーニング 比較 – ベースライン、ノーマルトレーニングコントロール、ノートレーニングコントロール、および異なる負荷におけるレジスタンストレーニング 結果 – 100m以下の距離におけるスプリントパフォーマンス 結果 以下の研究が選択基準に適合していると確認された:スピアーズ(2015年)。この研究は、両脚スクワットおよび後ろ足を挙上したスプリットスクワットトレーニングの間において、チームスポーツを行うアスリートにおけるスプリント能力の向上に差違はないということを確認している。これは、トレーニングされたアスリートにおいて、下半身の筋肉を発達させるために、ここで使用されたタイプのエクササイズは、レジスタンストレーニングからのスプリントへの適応を最大化するために重要ではないかもしれないということを示唆している。 スプリントに関する結論 様々なエクササイズを使用したレジスタンストレーニングは、アスリートにおけるスプリントパフォーマンスを向上させるために効果的なようである。低負荷およびより速いバー速度を使用することは、高負荷および遅いバー速度の使用に比べ、よりよい結果を生み出すわけではないようである。現在のところ、エクササイズ選択の影響は明確ではない。 高度にトレーニングされたアスリートは、レジスタンストレーニングのような非特異な方法からはより少ない恩恵しか受けない可能性があるが、趣味としてトレーニングを行うアスリートは、特異および非特異両方の方法から同様に恩恵を受ける可能性がある。

Kaori's Update #4 - 足関節挫傷のリハビリに関するアイデア

グレイインスティチュートのギャリー・グレイ博士のビデオクリップで語られる、鼻のドライバーの意味とは?エアーBAPSとは、どのような器具なのか?グレイインスティチュートGIFTの卒業生である谷佳織が、わかりやすく解説します。

腰痛のためのエクササイズは意外な効果が!

腰痛のためのエクササイズは、総じてヘルスケア全般にわたって、かなり問題のある事柄において、ある程度有益のように見えます。メタ分析を含む最近の系統的レビューは、ほぼ全ての種類のエクササイズにおいて、有益な効果を発見しました*ここをクリックしてください*。ピラティスのようないくつかの種類のエクササイズは、より秀でているともてはやされていますが、最近のコクランのレビューによれば、これは当てはまらないようです*ここをクリックしてください*。 私は、一般的な腰痛と治療的エクササイズに焦点を合わせる方法に関して、考えさせてくれた腰痛に関する二つの研究に注目したいと思います。両方ともあまり目立たなように見えますが、私見では、私達の治療的エクササイズの捉え方に対して、深遠な意味を持っていると思います。 最初に、2012年の系統的レビューを見てみましょう。 “非特異性慢性腰痛における運動療法後の有益な臨床転帰は、目標とするパフォーマンスにおける同様の向上を条件とするのか?系統的レビュー” この研究論文は、慢性腰痛における運動療法試験に着目しました。彼らは初期検索の1217報の論文から、試験対象患者基準を満たす13報の無作為化比較試験と5報の非無作為化比較試験に絞り込みました。 レビューの目的は、これらの試験に含まれている科学的根拠が、運動療法後の目標とした身体機能面で、患者の痛みの変化を立証しているかどうかを発見することでした。身体機能面は、可動性、体幹伸展と体幹屈曲の強さ、背筋の持久力に関するものでした。 研究者視点からのポイントは、その結果が目標とされた運動プログラム面と実際に結びついているか否かではなく、慢性腰痛における運動の介入が、痛み、あるいは身体障害のような、肝心な結果変数に影響を与えたかどうかという研究報告でした。 10報の研究では、痛みの変化と矢状面(屈曲と伸展)での可動性における関連性を調査しました。7報の研究は、相関関係だけではなく立証するデータがでず、3報の研究では、データとの相関関係すら見つけられませんでした。著者は、このデータのメタ分析を行い、可動性の変化と痛みの変化の間の全相関が、極めて低いことを発見しました。 9報の研究と5報の研究は、それぞれ体幹伸展と体幹屈曲の強さを調査しました。利用可能なデータでのメタ分析は、痛みの変化と強さの変化の間には、有意な相関関係がないことを示しました。 筋持久力に関しては7報の研究の中で行われ、相関関係だけでなく、特定の相関係数もありませんでした。 身体障害、強さ、可動性に関する相関関係もあまり興味深いものではありませんでした。 著者達は下記のように述べています: “私達は、入手可能な文献は、慢性腰痛における運動療法後の臨床転帰の変化と身体機能の変化の間に、納得できる関連性を立証していないようであると結論付ける“ “結果は、慢性腰痛における運動療法の治療効果が、筋骨格系の変化に直接的に起因するという考えを立証していません。慢性腰痛における運動療法の有効性の増大を目的とする今後の研究は、症状改善に影響している偶発性の要素を詳しく調査するべきです” 人々はエクササイズで改善するでしょう。私達は、運動が効果的であることを知っていますが、弱さや柔軟性の低さが腰痛の原因である、あるいはその解決に取り組むことが腰痛の問題に対する治療法であるということを意味していないのかもしれません。これらの著者達は、エクササイズの効果は、心理的、認知的、あるいは神経生理学的適応のように、‘局所的’変化というより、より‘中枢的’であるかもしれないと感じています。 これらは、運動パターンと感覚入力の変化、皮質再現、あるいは身体図式における変化、そして、療法士/患者のポジティブな相互関係を含めたのでしょう。恐怖回避や破局的行動の減少を伴ったのかもしれません。 血流量の向上や、単純により多く動くことによる人々の全体的な健康の増進、または人々の‘ホメオスタシスの領域’の細胞レベル、あるいはより中枢神経系に基づいた活動の増大といった、運動に関連する基本的な生理学的プロセスを軽視することができるとは考えていません。 もう一つの潜在的な問題は、人々に‘強くなる’必要があると言うことが、どのように彼等の能力への認識に影響を与えるのかということです。多くの人達にとって、それは彼等弱いところからスタートするという意味を含み、よって、真実かもしれないし、真実でないかもしれないリスク増大はしばしば、仮定される代わりに定量化されてしまいます。 以前に私が議論してきたように、多くの治療的エクササイズは、ほとんど筋力強化にはなりませんが、より多くの運動を伴うのです! この文献は、なぜエクササイズが有益であるのかという理由の背後にある潜在的なメカニズムをどのように見ているのかを問いかけていると思います。 次は、目標設定に関する短い文献です。 “慢性腰痛における目標設定を指導された患者−どんな目標が患者には重要で、その目標は私達が評価するものに沿っているのか?” この文献は、対象者20名のうち27名の特有な目標のうち、身体活動に関連する目標が最もよく見られる(49.2%)ものであったことを確認しています。2番目に多かった目標は、14.29%を占める職場に関連するものでした。この文献に、これらの目標が何であるかという幾つかの例を含めることで有意に裏付けされ、人々が重要だと思う機能的活動が分かったであろうと強く感じます。私はそれらが、彼等が靴ひもを結んだり、子供を迎えに行くことのような物事と関連しているのではないかと思います。これらは、強さや関節可動域(ROM)のような、より臨床的変数に関連して調査されていないかもしれないけれど、重要で、関連性があり、有意義な目標です。それらはしばしば関連性なく、単にこれらの構成要素を分離させて、単独で考えていては解決されない身体的なパフォーマンスの側面を含んでいるかもしれません。 この研究結果は、患者の目標が、理学療法士によって使用される一般的な評価基準に全く沿っていないということを発見しました。従来の評価基準は、痛み、筋力、関節可動域(ROM)でした。ここでの議論は、これらの従来の評価基準が、患者が彼らの目標を達成することを可能にする助けとなるであろうということですが、ただ、これは仮定にしか過ぎません。もしあなたが、誰かがあなたの思い通りの評価基準を達成したと感じたとしても、それは、彼等の評価基準には、あまり関連性が無いのかもしれません。 著者達は次のように述べています: “臨床転帰の評価基準は、患者にとって有意義な治療の成功についての正確な情報を提供していないかもしれない。患者の選択によって動かされる治療介入を決定するために、臨床医は慢性腰痛患者との共同アプローチを考察するべきである” 誰かが痛みをあまり経験しないように助けることは、単純かもしれません。一例として、もし彼等が前屈をすることによって腰痛があるのであれば、彼等にその動作を避けるように告げることです。成功に関するひとつの観点は、前屈において痛みが無いこと−目標達成です。もう一つの観点は、再び靴ひもを結ぶためにしゃがむことが可能になること−目標は達成できていません。痛みの評価基準の削減は、当事者から見た成功を意味するわけではないのです。人々は、痛みの無い身体障害の感覚を味わうより、より良い機能性を伴うかなりの不快感に耐えようとするのかもしれません。 これら二つの文献は、治療的エクササイズと前向きな結果の背景にあるメカニズムにおける従来の考え方に挑んでいるのだと、私は考えます。私達がメカニズムに関して、理解すればするほど、エクササイズのパラメーターをよりうまくデザインすることができるでしょう。強さ、あるいは関節可動域に関する評価基準の使用は、人々の目標に沿うものではなく、これらの評価基準の変化によって回復が左右されるわけでもありません。 恐らく、成功は従来の評価基準によって常に定量化されるわけではなく、結局のところ、結果の成功は、これらの評価基準にかかっているのではなく、治療的エクササイズが適用される人たちの認識にかかっているのです。非難されるかもしれませんが、これらの結果は私達の身体の他の部分にも適用することができるのではないかと提案しますs! 私見では、量、関連性(考えられている場合でも)、喜びは、慢性腰痛患者における運動の鍵となる要素ではないかと考えます。これらの変数がさらに調査されるのを、是非みてみたいと思っています。

関節弛緩性の評価

結合組織にも様々なタイプや個人差が存在します。関節に弛緩性を持つ結合組織の密度が低いタイプの個人と、結合組織の密度が高い個人では、必要な運動のタイプも異なるはず。関節の弛緩性の有無を確認する方法をご紹介します。