マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

DVRT プランクのテクニック

2014年7月3日&4日に開催されたDVRTのコースから、DVRTのムーブメントトレーニングの基礎となるプランクのより効果的なキューイングをご紹介します。

TRX TV 4月1週目のシークエンス(ビデオ)

TRXを使った爆発的なエクササイズのひとつであるバーピーを、動きの構成要素に分解して、確実にコントロールされた動きを習得してからの爆発的な動きへのプログレッションを、シークエンスでご紹介します。

良くある腕のケアの間違い(ビデオ)

ロウイングのエクササイズを行う際に、肩甲骨を固定して動かす、というような指導を行ってしまうことはありませんか?上腕骨と共に、肩甲骨が動くことの重要さを、再確認できるビデオです。

ローテーターカフ(回旋筋腱板)エクササイズの4つの神話

ローテーターカフエクササイズは、リハビリテーション、および矯正エクササイズにおいて、とてもよく行われるエクササイズの一つです。肩関節の過剰な可動性や、肩にかけている大変な負担を考えると、成人人口の20%が回旋筋腱板に、なんらかの損傷を抱えていることも不思議ではありません!さらに、年齢を重ね、肩にかかるストレスが蓄積されていくにつれ、回旋筋腱板損傷の疾患率は上がっていきます。 以前に書いた、肩甲帯エクササイズの3つの神話という記事がとても人気だったので、次はローテーターカフエクササイズの出番だろうと考えました。 以下は、私の気にいっているローテーターカフエクササイズの神話です。おそらく神話は4つ以上ありますが、まずはこれがスタートです。 ローテーターカフエクササイズは機能的ではない 最近大流行しているのが、「機能的な」トレーニングを重視することで、当然ながら私も機能的なトレーニングを考えています。しかし、多くの人々が、個別のローテーターカフエクササイズは機能的ではなく、価値がないとさえ言っているのを耳にします!あぁ、反論せずにいられるでしょうか。 これは最近、講演でも言っていることですが、私たちの「機能的」トレーニングへの変遷は、一方向に傾きすぎているのかもしれません。こういった流行は周期的に起こります。あなたがこの業界にはいって10年以上経っているのなら、私が言っている意味がわかると思います。私たちは今、まさに「機能的動作」サイクルの只中にいるのです。 それ自体は素晴らしいことだと思います。私たちの職業は、人間の身体がどのように機能しているかについての理解において、目を見張るような進歩を遂げました。機能的動作パターンの概念を理解し、応用することで、人々がよりよく動き、よりよいパフォーマンスを発揮する手助けができます。 しかし、基本を忘れることはできません。私はよく、前十字靭帯(ACL)のリハビリにおいて、従来の強化プログラムと神経筋コントロールを重視したプログラムを比較した研究に意見します。これらの研究はいつも、両方のグループが良い結果を示し、機能が改善したことが示される傾向にあります。いつも言うのですが、なぜ一つを選ぶのでしょう?どちらも個別で効くのなら、二つを組み合わせたら何ができるか想像してみてください! ローテーターカフエクササイズは意味がないというのは、行き過ぎた発言です。私も、ローテーターカフの主要な役割は、安定性を供給することにあるのは理解しており、これまでのキャリアにおいても何度もそう指導してきました。しかし、弱い筋肉は安定性を供給することはできないと考えずにはいられません。筋力が弱く不均衡がある状態で、いったいどうやって効率的に機能的動作パターンを実現することができるのでしょうか? 筋力が不十分なときは、ローテータ-カフエクササイズをしっかりやるべきです。強くなって、それから機能的になる、そうしなければ、ただ不利な代償パターンを作っているだけになります。 他のエクササイズを行っている間に、ローテーターカフにも十分な負荷が与えられている 確かに、ローテーターカフは、全ての上半身の強化エクササイズの際に働いていますが、様々な動きの中で、ローテーターカフがどのように機能しているかを理解することが大切です。ローテーターカフは、動きの最中に、肩関節の安定性を維持するために活動的になります。ここでローテーターカフが活動しているのは事実ですが、強化が得られるレベルの活動ではありません。 とても強く、パワフルな重量上げの選手やアスリートでもローテーターカフがとても弱いことがあります。それはやがて必ず仇となります。 重いウエイトを使うと、ローテーターカフの活動が止まり、より大きな筋肉が活動する これは私のお気に入りです。みなさんも一度は聞いたことがあると思います。魔法の数字は5ですよね?5 lb(2.3kg)以上のウエイトを持ち上げると、ローテーターカフは、魔法にかかったように活動をやめてしまい、三角筋などの大きな筋肉が働く。 これについて、基本に戻って考えてみたことはありますか? この考えがどこから来たのか、わかる気がします。たとえば、あなたはローテーターカフがとても弱く、横向きに寝た状態で肩の外旋エクササイズをしているとします。3 lb(1.4kg)なら楽にエクササイズを行うことができます。もし私があなたに15 lb(7kg)の重りを渡したら、あなたのフォームはひどく崩れ、三角筋の後部や僧帽筋を使って腕を後ろに振っているだけのような状態になるでしょう。これは、もちろん良くなく、弱い筋肉に負荷を与えすぎると、必ず代償動作が起こります。これは身体のすべての筋肉に当てはまります。 しかし、だからと言って、強くなるにつれてゆっくり重さを上げていっても5 lb以上の重りは使えないということではありません。なぜ5 lb(2.4kg)でやめるのでしょう?5 lbでは十分な負荷が得られないとしたら?十分な負荷が得られないのに続ける意味は?スクワットをする際、ある一定の重量で負荷を増やすのをやめて、その重量で永遠にスクワットを行うでしょうか? 私は日常的に、5 lb以上のウエイト、時には10 lb(4.8kg)以上のウエイトを使って、患者にローテーターカフエクササイズを指導しています。もし代償動作を生じ、大きな筋群を使ってしまっているのなら、その重量に対して十分な筋力がないだけかもしれません。 全てのローテーターカフエクササイズにおいて同じウエイトを使う これを聞くと笑ってしまって、申し訳なく思っています!クライアントに肩のプログラムを処方するときに、なぜすべてのエクササイズで同じウエイトを使うよう指示するのでしょう?身体のその他の部位においても同じことを指示しますか?今日は、同じ重りでスクワットとランジとデッドリフトをします・・・おかしくありませんか? それぞれのエクササイズにおいて、それぞれの筋肉にとってチャレンジとなる負荷を与える。あるエクササイズにおいて、負荷が軽すぎたら、負荷を上げる。すべてのエクササイズで同じ重量のウエイトを使うような習慣に陥ってはいけません、それでは、それぞれの筋群における十分な強化ができません。忘れないでください、目標は強くなることです。

スピードのための筋力と反射

予期反応と対応が減速を先導する。 もしあなたがアスリートに減速もしくは停止を指導している場合、大部分においてそれは立ち直り反射を(固定された表面における)トレーニングしていることになります。つまり、アスリートは5ヤード(4.6m)のシャッフルまたは5ヤード走をしてから急激に停止しろと言われたら、彼等は力の低減システムがいつ使われるべきなのか予期することができます。 さて、アスリートをシャッフルもしくは走らせ、不規則な合図で方向転換させた場合、彼等はまだ立ち直り反射を使っていますが、その不規則性と停止するタイミング予測が困難なため、滑る可能性が加わります。 滑りが発生した場合、アスリートは、より傾斜反射に頼ることになります。(不安定かつ予測不可能な表面) 長い間、私はスポーツの動きに特化した純粋な減速または停止よりも、できるだけ早く、より頻繁に再加速を行う指導を提唱してきました。 理由は、傾斜反応を使う可能性が高まるほど、選手は足元や地面で生じた災難に上手く対応できるからです。 純粋な減速を指導することはとても重要です!漸進した際の、より高いトレーニング密度に必要とされる関節と組織の耐性を身につけることができます。しかし、コートやフィールドでの動きに特化するという意味では、再加速を指導しなくてはなりません。再加速は”クイックネス”です。立ち直り反応と傾斜反応を高めることは”クイックネス”であり、予期することと戦術的なセットアップは”クイックネス”です。よって、あなたは”完了するためのトレーニング”よりも”訓練するためのトレーニング”アプローチを取り入れなければなりません! 筋力トレーニングとスピードトレーニングがお似合いのカップルである5つの理由 筋力は動きの基礎です。筋力がなければ、スピードトレーニングは実施しません。他のトレーニングに関しては言うまでも無いことです。 筋力は剛性の強化を可能にします-剛性によって私達は基盤を安定させ、それにより四肢の独立した素晴らしい動きが可能になるのです。この剛性は私達の基盤(コア)に、筋力を完全に押し出す道筋を与えてくれます。それにより、脚と腕は”剛性”の恩恵を受け、優れた動作スピードを生み出すことができるのです。 筋力は吸収(エキセントリック)、停止(アイソメトリック)、産生(コンセントリック)といった筋肉の力の極限の”切り替わり”を可能にします。これは動作の”クイックネス”、カッティング、そして急な方向転換において非常に重要なことです。筋力は私達の質量とモメンタムをより効果的に処理することを可能にしているのです。 筋力と一貫した筋力トレーニングの実施により、筋肉間と筋肉内のコーディネーションを高めることができます。このコーディネーションにより、私達は怪我をすることなく四肢を最大動作可動域かつ最大速度で動かすことができ、抑制の緩和によってレーザー並みの速さで動くことが可能になります。 ストレングストレーニングによって、私達は競技中により高いパフォーマンスを生み出すことのできる姿勢を取れるようになります。優れた筋力があれば、加速の姿勢を維持する能力によりさらに前傾になることができます。筋力があれば、より速くスイングするため、腕、股関節、そして脚の位置をよりしっかりと固めることができます。筋力のある人は、筋力のない人と比較して、最高のパフォーマンスを生み出す姿勢を保持することができます。

足部の内反/外反アセスメント

2014年6月22日にSYNERGYにて開催させていただいたITTピラティスのジーン・サリヴァンのセミナー”足部から股関節へのコネクション”から、足部の内反/外反のアセスメントの様子をお伝えします。足首の背屈の可動性、および中足骨間での背屈をはじめとした可動性をチェックすることによって、内反足、外反足の傾向を確認します。

メタボリックスタビリティートレーニングへのイントロ パート1/3

代謝機能への刺激となる高強度のトレーニング要素と安定性を向上させるトレーニング要素を組み合せたメタボリックスタビリティーという新しいコンセプトのシリーズ第一弾。コンセプトのご紹介とケトルベルシーソープレスの解説を御覧ください。

メタボリックスタビリティートレーニングへのイントロ パート2/3

代謝機能への刺激となる高強度のトレーニング要素と安定性を向上させるトレーニング要素を組み合せたメタボリックスタビリティーという新しいコンセプトのシリーズ第一弾から、アルティメイトサンドバッグを使用した、ローテーショナルランジの原型であるリアステップラテラルスイングをご紹介します。

メタボリックスタビリティートレーニングへのイントロ パート3/3

代謝機能への刺激となる高強度のトレーニング要素と安定性を向上させるトレーニング要素を組み合せたメタボリックスタビリティーという新しいコンセプトのシリーズ第一弾から、TRXを使用したシングルレッグブリッジとインバーテットロウのエクササイズとパート1~3のエクササイズを使ったワークアウトをご紹介します。

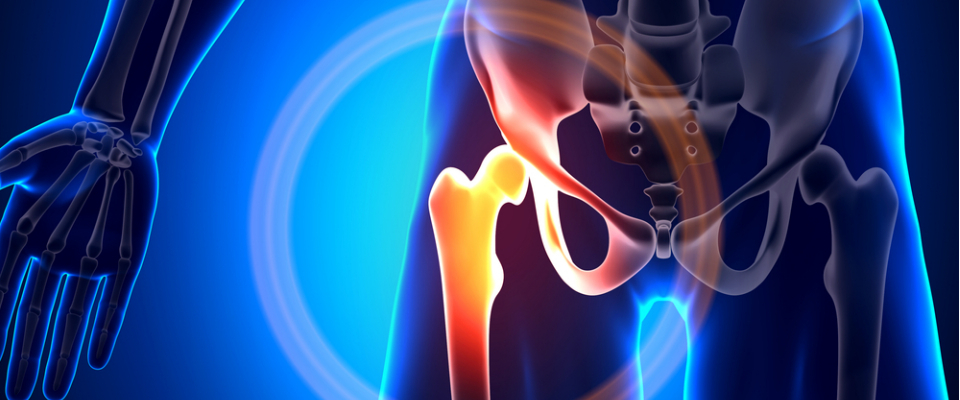

関節包の力

コーキネティックにおいて、私達は股関節包、特に関節包靭帯の力を正しく認識しています。関節包を刺激する方法は、私達が学問的・技術的に教えているものの一部を形成しています。 股関節周囲の筋肉において関節包刺激が持つ強力な効果は、股関節周辺とそれに続く全身の動作と安定性を作り出そうとする際に、あまり認知されていないエリアであるということに、私達は気づいています。 解剖学 3本の外関節包靭帯は、らせん状に配列されています。これは、それぞれの靭帯が、3面での運動のいずれかの動作に反応するのかもしれないということを意味しています。腸骨大腿靭帯は、最も大きく強力なものです。実際に、人体の中で最も強力な靭帯なのです! なぜ? 靭帯は、非常に固有感覚的です。これは、靭帯に張力がかけられた際に、靭帯は多くの情報を中枢神経系(CNS)と周囲の筋肉組織にも送るということを意味しています。股関節周囲の筋肉が関節周囲の動作を制限しているという状況では、関節包が刺激を受けることを停止します。もし関節包が刺激を受けることを停止するならば、股関節周辺の筋肉を刺激する役割を果たさないので、これはどうしようもない状況なのです。これは、この部位における動作の‘封鎖’を引き起こします。身体において(球関節が可能にする)大きな可動性と自由度を持つ部位のため、運動の正しい順序と正常な働きのために、股関節とそれに関連する筋肉による動作と力の消散に依存する腰椎、仙腸関節、腰部全般に影響を与えることができるのです。 研究 Solomonow (2003)は、靭帯の固有感覚的能力の研究の多くを実証しています。複数の解剖学的研究が、靭帯内のパチーニ小体、ゴルジ装置、ルフィニ終末といった機械的受容器の存在を証明しています。これは、刺激、もしくは刺激の欠如を通して、関節包靭帯は、関連する筋肉組織の反射活性、もしくは反射抑制を作り出すことができるということです。1900年まで遡り、Payreによって、直接的、もしくは間接的に靭帯に課せられた負荷を修正するかもしれない筋肉間で、反射弓が存在するということが示唆されています。この方法で、身体は関節安定性/可動性のために、靭帯と筋肉の相乗活性を作り出すことができます。この反射弓の間接的性質はまた、私達が関節一つ一つを孤立させるアプローチによって、しばしば見逃している身体の機能的相互関係性を示しています。 この反射弓は、股関節に関してはまだ言及されていません。足関節の内側側副靭帯の刺激は、足部内在筋(固有筋)の活性化をもたらします(Solomonow 2002年)。これらの筋肉の多くが足関節を横断しているわけではないので、これは再度、機能的連鎖の力を示しています。周知の通り、回内サイクルの間、距骨下関節(STJ)周辺の回旋は、横足根関節(MTJ)の回旋を伴います。横足根関節(MTJ)での動作はまた、膝と股関節における、過度の動作を予防する下肢の動作を減速する手助けをするでしょう。 従来の筋肉の伸長は、より多くの関節包刺激を作り出すための、関節運動を作り出すための答えではないかもしれません。ゴムバンドを伸ばす際に起こることに類似して、可動域終末に近づくにつれて、筋肉はより固く(伸長に対してより抵抗がある)なっていきます。これは、(部位によって分割された)かかる応力が、組織の歪み変形、もっと簡単に言えば、伸長を引き起こすことは無いということを意味しているでしょう。そして、より解剖学的可動域終末に向けて刺激される関節包靭帯は、低下したインプットを得るかもしれないということを意味しているのかもしれません。可動域終末に向かっている状態の筋肉と短縮性収縮した状態にある筋肉の両方が、筋硬直の増加を示すかもしれません。Gadjosik (2002年, 2003年, 2005年)は、ストレッチングと筋硬直増加に関する研究を行っています。 方法 関節胞刺激を作り出すための私達の方法論、特に股関節周辺に関しては、横断面において、受動的な筋肉短縮を作り出すことを含んでいます。コーキネティックにおいて私達は、横断面は身体における、多くの内在安定性に関与していると信じています。船舶のマスト(帆柱)に似て、縦に配向された構造物/筋肉(個々の線維の縦の配向性も同様)を回旋、もしくは‘巻きつける’際に、私達は他動張力を作り出します。この張力は、(縦走筋における横断面のような)多くの可動域を欠いている一つの面において、素早く作り出されます。筋肉が回旋方向ではなく、縦方向に変形するのであれば、この可動域はより大きくなり、そのため硬直反応の前に、より多くの動きを作り出します。これは、提供された硬直/張力と結果として得られる安定性を、利用可能にするためには、より多くの時間がかかるということを意味しています。 この伸長と結果として得られる硬直を回避するために、私達は外旋によって、横断面を‘弛めます’。解剖学の授業から周知のとおり、股関節周辺には、内旋筋よりも、より多くの外旋筋があります。機能的運動の間、私達は重力に依存して、内旋をおこす傾向にあります。 私達は安定性を作り出すことによって、硬直をさらに減少させることが可能です。不安定性は、関節周辺にこわばり(硬直の増大)を作り出す傾向にあり、そのため、運動や関節包刺激を縮小させるのです。単に、解剖学的な可動域終末にむけて、身体を事前に位置調整することもまた、関節包靭帯刺激を作り出す手助けをします。 よって、コーキネティックにおける関節包刺激の3つの黄金律は、硬直を減少させるために横断面を短縮すること、硬直を減少させるために安定性を作り出すこと、そして、より可動域終末に近いところに向けて事前の位置調整を行うことです。体位と運動のドライバーを変えることによって、坐骨大腿靭帯、腸骨大腿靭帯、恥骨大腿靭帯において、個々に動作を強調することができます。これは、関連する筋肉組織の反射的刺激のために、非常に固有感覚的な関節包靭帯刺激をもたらすはずです。 単に十分ではない! しかし、関節包の刺激は、物語の一部に過ぎません。この筋肉の活性化に続いて、三次元の可動性は、関節によって修復されなければなりません。この可動性は、私達の運動に統合されなければなりません。固有感覚系の感知する可動域を超える過度の可動性は、身体によって停止されるかもしれません。動的で統合された運動を導入することによって、私達は身体にこの動作の理解の仕方と、新しく発見した可動域での安定性とストレングスの作り出し方を教え込むことができ、その結果として、この動作を日常の運動パターンの中に組み込むことができるのです。 身体に新しく発見した関節可動性の安定の仕方を教え込まず、可動性が不安定性として感知されるということが、徒手療法の手技による成果が長続きしない理由なのかもしれません。これが安定性を作り出すために、可動性が実際の運動に統合されなければならない理由なのです。ギャリー・グレイは、この過程を表現するために、“モスタビィティ(可動安定性)”という新しい言葉を造り出しました。

外反膝の原因は何か? パート1/2

アスリートがスクワットを行う際、外反膝になることを好むストレングス&コンディショニングコーチはいない。しかしながら外反膝の正確な原因は明確ではない。今までに多くの研究者たちやコーチたちが解釈を提案してきているが、広く受け入れられたものは僅かである。最も一般的に適用された理論のひとつは、臀筋活動の減少が股関節のより大きな内旋、そしてその結果としてより大きな脛骨の回旋を引き起こし、それゆえ外反膝を生み出すというものである。最近になり研究者たちのあるグループが、原因は恐らく上記ではないということを示す興味深い研究を打ち出した。実際には、下肢の筋肉群が問題の原因であるようである。 研究論文:過度な内側への膝の変位を示す個人における神経筋の特徴、パドア、ベル、クラーク、アスレチックトレーニングジャーナル2012年 背景 フィットネス業界においてよく知られているように、研究者たちは、外反膝は下肢の傷害に対する危険要因であると認識している。外反膝は最も一般的には前十字靱帯(ACL)の損傷に関わっているが、膝蓋大腿部痛症候群、膝関節症、内側側副靱帯損傷、一般的な膝の軟骨や半月板の損傷を含む、その他の下肢の傷害に対する危険要因としても特徴づけられている。 しかしながら、幅広く研究がなされているにもかかわらず、研究者たちは外反膝の決定的な原因を示すことが出来ていない。臀筋の活動や強度の低下、股関節内転筋の活動の増加、足関節背屈可動域(ROM)の低下を含む、様々な解釈が提議されており、実際にベル(2008年)は、外反膝を示している被験者はコントロールグループに比べ、足関節背屈可動域が20%低下していたと示している。 研究者たちは何を行ったのか? 研究の目的は何であったのか? 研究者たちは2つの事を解明したいと考えた。第一に彼らは、内側への膝の変位(外反膝)を示すグループと示さないグループにおいて、スクワットの際の股関節と下肢の筋活動を調査したいと考えた。第二に彼らは、踵を2インチ上げることによる筋活動と外反膝への影響を分析したいと考えた。これは必要とされる足関節背屈可動域の減少が影響を及ぼすかどうかを調査する為であった。 被験者は誰であったか? この研究のために研究者たちは、37名の若く健康な被験者(女性30名、男性7名)を集めた。どの被験者もその時点で下肢の傷害は持っていなかった。研究者たちは被験者たちを外反グループとコントロールグループに割り当てた。コントールグループは、スクワットの動きの中で、前頭面において膝がつま先の上の位置を保持していた19名(女性15名、男性4名)の被験者を含んでいた。外反グループは、スクワットの動きにおいて、膝蓋骨が内側へ動いた、つまり膝外反が見られた18名(女性15名、男性3名)を含んでいた。 研究者たちは何を測定したか? 様々な試験において研究者たちは、大臀筋、中臀筋、大内転筋、内側腓腹筋、外側腓腹筋、前脛骨筋を含むいくつかの筋肉の活動を測定するために表面筋電図(EMG)を使用した。筋活動は、最大自発的等尺性収縮(MVICs)を使い各筋肉に対し正規化された。重要なこととして、大臀筋は被験者が0度の股関節屈曲、90度の膝関節屈曲の腹臥位において正規化された。この位置は通常最大の臀筋活動が得られる姿勢として受け入れられている。中臀筋は側臥位での股関節外転位において正規化されたが、外転の角度に関する詳細は提供されていない。研究者たちはまた、電磁動作解析システムを使用し、下半身の動きを記録した。 測定の際、被験者達はどのようなテストを行ったのか? 被験者たちは、裸足で両足を肩幅に開き、つま先は真っ直ぐに、あたかも椅子に座るようなフォームで両脚でのオーバーヘッドスクワットを5回行った。被験者たちは、初期のテストデータによって妥当であると提言されている、80度の膝関節屈曲までスクワットを行った。研究者たちは、被験者がこの深さに達するとフィードバックを与えた。この試験は踵を2インチ上げた状態においても繰り返され、踵の持ち上げは、足の下に木のブロックを置くことにより行われた。

外反膝の原因は何か? パート2/2

何が起こったのか? 臀筋の活性化 研究者たちは、外反グループとコントロールグループの間で臀筋の活性化における差違はなかったということを発見した。しかしながら彼らは、外反グループにおいてはコントロールグループよりも内転筋の活動が34%より活発であったという、内転筋活動における違いを記述している(上昇段階と降下段階の両方において膝が崩れた時、また、踵上げ有無の両方において)。サブグループの間での大内転筋活動における同様の差違は、下記のグラフで見ることができる。 グラフから見て取れるように、研究者たちは、股関節の筋肉のEMG活動には踵上げの有無による有意な差違は無かったということを発見した。 下肢の筋活性化 研究者たちは、外反グループがコントロールグループに比べ、踵上げ有り及び無しの両方の状態での降下段階において、より大きな前脛骨筋のEMG活動を示していたということを発見した。彼らはまた、外反グループとコントロールグループの両方において、踵上げを使用した際の降下段階でのEMG活動は、使用しなかった際に比べ小さかったと記述している。これら両方の結果は下記のグラフに示されている。 研究者たちは、上昇段階においても(同一ではないが)同様の結果となる傾向にあったが、統計的有意性には至らなかったということを発見している。研究者たちはまた、下降段階における踵上げ無しでの腓腹筋(内側、外側共に)の活動は、コントロールグループよりも外反グループにおいてより大きかったと観察した。また彼らは、外反グループにおいては、踵上げ有りでの腓腹筋(内側、外側共に)の活動が、踵上げ無しの状態よりもより大きかったが、コントロールグループにおいては同様ではなかったと記述している。彼らは上昇段階においても(同一では無いが)同様の結果となる傾向にあると記述しているが、有意性には至らなかった。 前頭面の膝の変位 研究者たちは、踵上げ無しの状態において、外反グループがコントロールグループに比べ、より大きな膝の内側への変位を示したと報告している。踵を上げた状態では踵上げ無しの状態に比べ、外反グループにおける膝の内側への変位はより少ないものであった。踵上げを使用することによる、コントロールグループの膝の前額面変位に対する影響は見られなかった。 研究者たちはどのような結論に達したのか? 外反グループとコントロールグループの違いは何か? 研究者たちは、腓腹筋、前脛骨筋、内転筋群のEMG活動は、外反膝を示していない被験者に比べ、外反膝を示した被験者においてより大きいと結論付けた。また彼らは、外反膝の有無にかかわらず、被験者の臀筋のEMG活動には差違がないという結論に至った。 研究者たちは何が外反膝の原因であると考えるのか? 研究者たちは、腓腹筋活動の増加は、足関節におけるより大きな底屈モーメントを生み出す可能性があり、ゆえに足関節背屈の硬さの増加につながると示唆している。彼らは前脛骨筋の活動の増加もまた、共活性化により足関節背屈の硬さを増加させる可能性があると示唆している。 ゆえに研究者たちは、背屈可動域の制限は足関節背屈の硬さの増加により引き起こされると提議しており、彼らは、これが代償としての足の回内、脛骨の内旋につながり、よって外反膝が引き起こされると示唆している。 踵上げを使用したことによる差違は何か? 研究者たちは全ての被験者において、外反膝の有無にかかわりなく、前脛骨筋のEMG活動が踵上げを使用している際に低下するという結論に至った。彼らは腓腹筋のEMG活動もまた、外反膝を示している被験者のみにおいてであるが、踵上げを使用している際に低下したという結論に至った。彼らは踵上げを使用した結果としては、臀筋や股関節内転筋のEMG活動には差違がないと記述している。 制限要素は何か? 研究者たちは彼らの研究に関して下記のような制限を観察している: この研究はオーバーヘッドスクワットの動きのみに限られており、ジャンプの着地のような他の動きにおいては異なる結果が得られたかもしれない。 加えて、この研究は踵を上げた状態にてスクワットを行った際、外反膝が無くなった被験者に対してのみEMG活動の計測が行われたという点で制限があった。踵を上げても外反膝となった被験者においては、異なった結果が得られたかもしれない。 研究者たちは、大腿四頭筋やハムストリングスなどの、膝関節の前頭面の動きを制御する役割を担う全ての股関節、及び脚の筋肉を測定しなかったという点において制限があった。 この研究では、前脛骨筋と腓腹筋の活動の減少が自動的に外反膝を軽減するかどうかということを証明することはできなかった。 実践的意義は何か? 外反膝を示しているアスリートは、外反膝無くスクワットができるようになるまでは、一時的に踵を上げるか、もしくはオリンピックリフティングの靴を使用してスクワットを行うことができる。 外反膝を示すアスリートはスクワットを行う際、軟部組織へのケア、腓腹筋のストレッチ、及び足関節の可動性ドリルを用い、足関節背屈可動域を改善するよう努めるべきである。