マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

テニスのパワフルな股関節内旋制御

テニスのサーブ時に、いかに動きを減速し股関節の内旋を制御するかの方法を段階的に学習するためのドリルをSAQスペシャリストのリー・タフトがシェアします。実際に必要な範囲を超えて誇張した範囲で動くことが、試合での対応能力を高めてくれるでしょう。

心臓と背中と首の容易さと優しい強さ

ゆっくりと自分自身の内側の感覚に注目をしながら行うエクササイズは、胸骨の前側から呼吸と共に働きかけることで、胸郭の内側の構造にも影響与えることが可能なもの。このエクササイズをカリンと一緒に行うことで副交感神経優位の状態になっていくのが感じられると思います。

より良いラテラルクリーンのプログレッション

クリーンの動きに前額面の要素を取り入れようとする際、即座に側方へのステップの要素を取り入れようとしてしまうのは、段階的なプログレッションの階段飛ばしをしてしまうようなものです。段階的に確実に動きを構築するためのアイデアをDVRTのジョシュ・ヘンキンがシェアします。

メディシンボールトレーニング入門

メディシンボールを使ったトレーニングを、基礎の基礎のレベルから確実に学習するためのプログレッションのバリエーションを、ストレングスコーチのマイク・ロバートソンが紹介します。他のトレーニング同様に段階的に漸進するプロセスは大切ですよね。

Kaori’s Update #94 - 腰痛へのムーブメントベースアプローチ

2025年2月1&2日に、日本初開催となる「MBR(ムーブメントベースリハビリテーション)認定コース」を指導するベン・コーマックは、疼痛の科学を深く理解した上で、エビデンスに基づいたダイナミックな運動療法を提供することで国際的にも認知度が高い指導者です。ベンが、痛みに関する「思い込み」を払拭してくれるコンテンツをチェックしてみてください。

動きvs位置の例

関節の動きが内旋しているということと、関節が内旋位にあるということは必ずしもイコールではありません。関節が屈曲しているということと、関節が屈曲位にあるということも、関節が外転しているということと関節が外転位にあるということも、全て必ずしもイコールではない、つまり動きと関節の位置はかなら必ずしも同じではないのです。

大きな赤ちゃんの頭が強いセンターを作る

大人の頭と比較して、赤ちゃんの頭はサイズも重量も比率的にかなり大きく重いもの。大きくて重い頭をコントロールできる強さを赤ちゃんの時に構築したように、大人になってからも反射的なコアの強さを構築することができるユニークなアイデアをティムがシェアします。

手と脊椎のコネクションを発見する

仰臥位でのブリッジのポジションに入る際、両手で床をプレスするかしないかによって動きのフォーカスは変化します。腰部を安定させてポステリアチェーンを活性し臀筋を使いたいなら両手を床に押したいでしょうし、脊椎の分節ごとの関節の動きを引き出したいのであれば、両手は幼い方がいい。実験的な動きをカリンと一緒に経験してみてください。

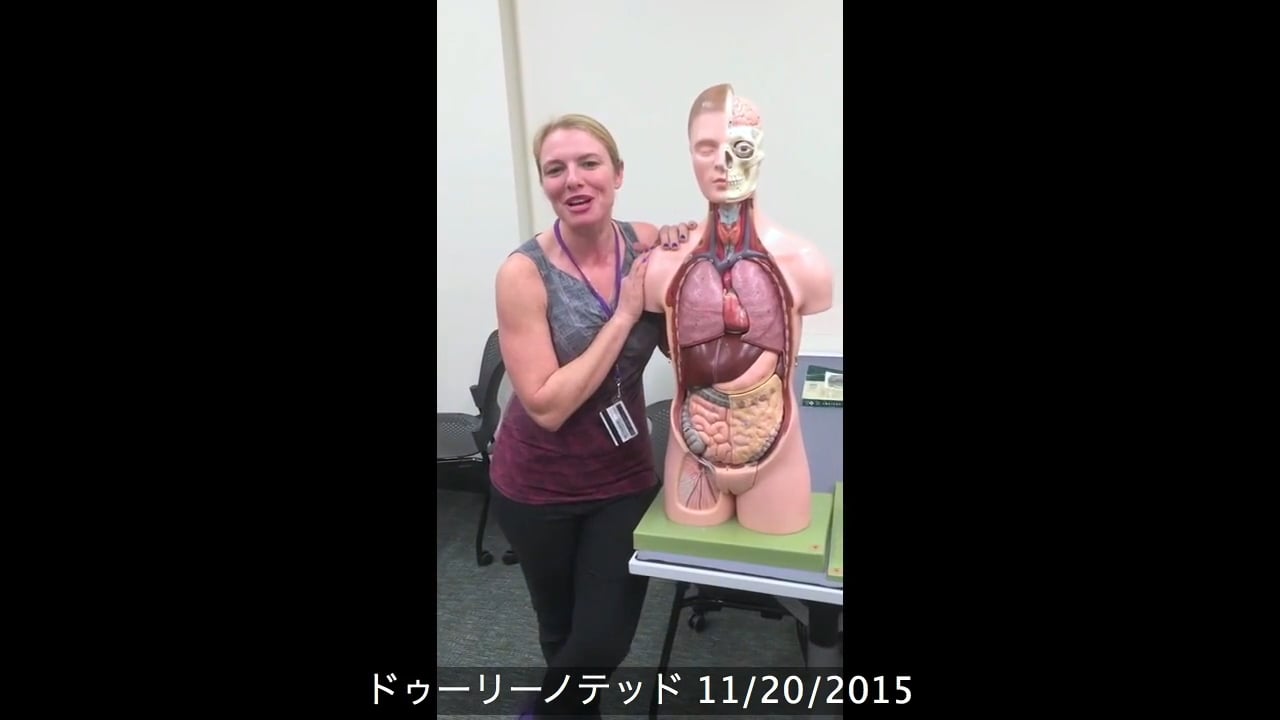

横隔膜

胸郭と腹腔の解剖学を確認して、横隔膜と内臓の密接な関係性を理解することで、ドクター ドゥーリーが呼吸の重要さをわかりやすく解説します。

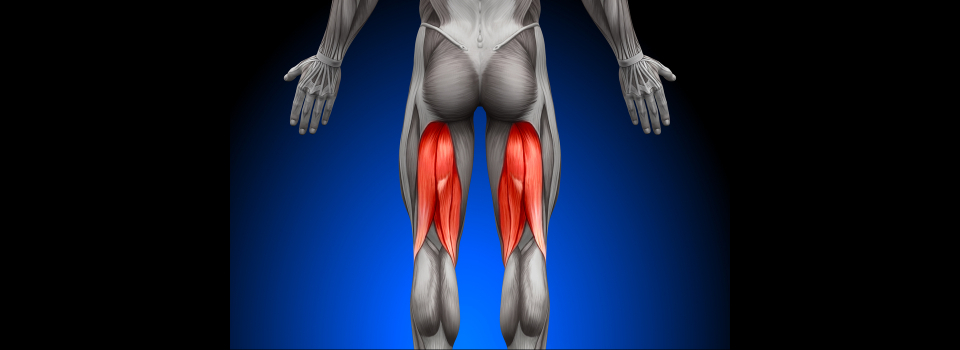

ハムストリングス

ハムストリングスは、身体において最も誤解されている筋肉の一つであり、膝の屈曲時に短縮し、伸展時に伸長するという説明は、かなり単純化されたものです。また、ハムストリングを単純に矢状面の強者としてみると、ハムストリングスが他の平面での動作において保有するパワーに害を及ぼすしてしまうでしょう。 最初の疑問は、なぜハムストリングスは3つの筋肉から構成され、それぞれの筋肉が異なる部位に付着しているのかということです。腓骨外側の大腿二頭筋の付着部は、私達に横断面における制御を与えています。下腿が内旋する際、ハムストリングスはこの動作の遠心性制御を可能にしています。これは、股関節の内旋を制御する臀筋群の大腿骨への付着部に類似しています。地面反力と重力のために、歩行の共通機能とどのくらいの歩行周期が内旋に費やされるのかを考察すれば、その理由を理解するのが容易になります。 半膜様筋と半腱様筋は、大腿骨内側に位置し、鵞足と脛骨内側に付着しています。この位置から、これら2つの筋肉は下腿部の外旋(脛骨上における大腿骨の動作、もしくは大腿骨上における脛骨の動作)においての多大なる制御を有しています。 例として前十字靭帯損傷の病態力学を考察する際、実際の大腿骨の内旋を制御する能力、すなわち、膝における相対的な外旋を作り出すことが極めて重要なのです。特に内側側副靭帯と極めて近接している半膜様筋と半腱様筋が、膝の外反をもたらす遠心性制御に加え、私達は、これらの2つのはっきりと異なるハムストリングス部位の多面的な重要性をみることができます。実際、私達はこれらの筋肉を単一の存在として、ひとまとまりにすべきなのでしょうか? 偉大なギャリー・グレイは、ハムストリングスを馬の手綱のようなものだと表現しましたが、これはかなり正確な表現です。にもかかわらず、このハムストリングスの多面的な能力が言及されることはほとんどありません。 筋線維の配列は、矢状面において極めて縦方向です。これは、他の面を介して、関節可動域を制御する特有の能力を与えています。線維が線維の配列から離れる方向に動いたり、伸長したりする能力の低下は、制御動作に固有の剛性を与えます。この例に関連している機能は、どのようにハムストリングスが、近位端における前額面と横断面上での脛骨動作の減速を介して、足の回内を制御する手助けができるのかということです。 骨盤と脛骨/腓骨の両方がハムストリングスと接合しているという事実は、ハムストリングは、膝が屈曲位の際に伸長し、膝が伸展位の際に短縮することが可能だということを意味しています。これはすべて、どの部位がより速く回旋しているのかに依存していて、二関節筋の鍵となるものです。これは、脛骨が骨盤よりも早く前方に回転するのであれば、ハムストリングは伸長するということを意味しています。これを歩行における立脚相においてみることができます。骨盤上部が前方に回旋する際、脛骨の遠位端は後方に回旋します。最も地面に近い脛骨は、より多くの力に対処する必要があるため、より素早く回旋し、膝の屈曲のみではなくハムストリングスの伸長を引き起こします。骨盤がより速く回旋するのであれば、私達はより多くの時間、地面を見て過ごすことになるでしょう。これに加えて、重力および、ハムストリングスの脛骨との接合による大腿骨の前方移動と、ハムストリングスの遠位端と近位端の両方においての伸長力を得るのです。 同様に、スクワットの上昇期の間、骨盤が、脛骨遠位部の前方回旋よりも速く後方回旋をしているならば、膝が伸展しているにもかかわらず、ハムストリングスの短縮を得るのです! ハムストリングスの二ヶ所の付着部は、ハムストリングス傷害を理解する上で重要になりえます。多くの場合において、私達は、ハムストリングス障害を下肢優位のものとして捉えています。しかし、身体上部から下部へ向かっての駆動、例えば骨盤による駆動は、非常に大きな影響を及ぼします。短距離走時の遊脚相でみられるように(遊脚の大きな股関節屈曲)、ハムストリングスがすでに大きな張力の掛かった状況下にあるならば、骨盤に影響を及ぼす頭部の動作から引き起こされる更なる張力は、ハムストリングスが処理するには過剰なのかもしれません。これは、更なる矢状面での張力、もしくは左右を見回すことから発生する回旋による張力なのかもしれません。 下の動画では、ボールを追って走っている、サッカースペイン代表フェルナンド・トーレス選手をみることができます。

筋膜

最近、私は筋膜に関して書かれたブログをいくつか読んでいます。それらすべては、現在、大変普及している話題に関して、異なる見方を提供しています。 ひとつは、筋膜収縮の重要性と身体に及ぼす可能性のある、生体力学的な影響を基本にしていました。以前に書いたいくつかのオンライン記事において、私自身も『どのように筋膜が収縮するのか?』という、同様の疑問を提起しています。 私が知る限りでは、筋膜は、筋紡錘と運動単位のフィードバック・ループを介して、遠心的に張力を制御するというよりも、主に求心的であり、中枢神経系に情報を送っていると思われます。そこで、筋膜が本当に能動的に収縮するのであれば、能動的な生体力学的影響は有益なのでしょうか?そして、そうであるとすれば、なぜ有益なのでしょうか? 化学的な収縮は、ビトロの(体外の)ネズミの筋膜において観察されています(Schliep 2006年)。化学的な要因に反応するこれらの変化は、この場合、塩化カルシウムに起因します。異なる方法ではありますが、カルシウムは骨格筋と平滑筋の両方の収縮にも関与しています。 私は、生化学と生体力学の関連性が、重要だと思います。ストレスは、体内で多大な生化学的変化を作り出します。コルチゾールのようなストレスに関連するホルモンもまた、エネルギー調節に関与しています。長期にわたるストレス因子に反応し、エネルギー消費が増加した身体は、エネルギーを節約するために、運動を低下させることを選択するのかもしれません。これは、代謝レベルでのエネルギー保存の法則のもう一つの説明方法として考察されるかもしれない! 運動を低下させる一つの方法は、身体の剛性を増加させることであるかもしれません。体内の至る所に存在し、様々な形状をした筋膜は、活発な筋収縮に関与するよりも瞬間的な神経制御をあまり必要としない、より長期にわたる剛性調節に確実に影響を及ぼし得るのかもしれないのです。 さて、これは、ある段階(エネルギー)においては、身体に良い事かもしれませんが、別の段階(運動)においては、あまり良い事ではないかもしれません。特に、私が起こり得ると信じているような、ストレスが少ない状況下でさえも、それが身体の学習した反応になり、“初期設定”の張力になるのであれば、筋膜に対する剛性調節の生体力学的影響は、私達の運動に対して有害なものとなるかもしれません。 腰椎における、筋膜の収縮を介しての圧縮の増加は有用だと、異議を唱える人たちもいることでしょう。しかし、股関節での運動もまた低下しているのであれば、この異議は当てはまらないかもしれないのです。球関節である股関節は、特に横断面において、大きな運動の可能性に対応できるように作られています。この運動が低下させられるのであれば、筋膜の剛性を介して、機能的に関連する運動を獲得するために、より多くの運動が腰部によってもたらされる必要があるでしょう。腰部回旋は、(椎間関節の方向性によって)5つの腰椎を合計しても、関節可動域は5度に制限されています! 上部腰椎の回旋(身体の上部から下部へ駆動される動き)が、下部腰椎の回旋と連続しておこらないとしたら、これは増加した関節面圧縮の作り方になってしまうかもしれません。両方が同程度に回旋するならば、関節面圧縮はより少なくなるでしょう。1つの腰椎が運動を妨げられているならば、分節間の圧縮力は増加することでしょう。両手を重ねて一緒に回旋するならば、私達は圧縮をあまり感じないでしょう。片手を動かし、反対の手を動かさないようにするならば、圧縮は増加します。大腿骨に対して、骨盤が回旋することができなければ、股関節に近い下部腰椎の分節は運動を妨げられることでしょう。これは、圧縮力増加の原因となり、痛みの原因にもなる可能性があります。 しかし、それは、なぜ人々が生化学的、栄養的、感情的要因に目を向けることなく、生体力学的介入のみでは治療することのできない、慢性的な運動機能不全を持っているのか、ということに関しての洞察を与えてくれます。 私はまた、私達は、筋膜剛性が体内で担う受動的な役割を見落としているのだと思います。運動に対する受動的抵抗は、能動的収縮と同様に重要でしょうか?私は個人的に、そうだと考えています。私達の受動的剛性は、運動における関節可動域、スピード、エネルギー消費を制御しています。これは、身体の推進力の減速と力の制御によって、私達の運動を制御している遠心性筋収縮と同様に見落とされていることのようです。 異なる筋膜に含まれている異なるタイプのコラーゲンは、エネルギーに対して、わずかに異なる相互作用を与えているのかもしれません。いくつかのより硬い種類は、エネルギーを蓄積し返還することが可能なのかもしれず、またその一方で、その他の種類は、筋肉の力によって塑性的に変形し形が初期化される前に、その硬い特性を発揮するかもしれません。 このモデルは、能動的収縮、神経系、もしくは化学作用よりも速く、よりエネルギー効率が良いでしょう。運動の力が(望むべくは)、体組織の正確な反応を決定するのです。 いつものように、これはただ単に、臨床における複雑な題材に対しての私のシンプルな見解にすぎません。私はまた、機能的動作の背景を用いた見方を提供しようと努めています。

呼吸

私達が無意識に行っている呼吸。注目をしてみると、しっかりと息を吐ききれていない人が多いことに気づきます。肋骨が開いたままで、背中の筋肉群が緊張した状態が常に継続している、という現代人にありがちなパターンを呼吸で改善する簡単な方法をご紹介しましょう。