マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

片脚デッドリフト時の回内を助ける

片脚デッドリフトを行う際にうまく回内ができない時、どのようなキューイングで動きを改善しますか?機械的受容器のみでなく、前外葉系への情報をインプットすることで反射的な反応を得る方法とは?

あなたのリハビリテーションプログラム、あるいはトレーニングプログラムが、環境災害を引き起こしていますか?

私は、環境と運動行動に対して及ぼす可能性のある影響に関するテーマについて考えさせてくれた、私の仲間であるトッド・ハーグローブに敬意を表す必要があります。 私達が人々に対して行うように要求する活動、あるいはエクササイズの増大のために使用する環境に関して考えるということは非常に重要です。彼等を取り巻く環境は活動、あるいはエクササイズの結果に影響を与え、そして、私達は彼等に行ってもらいたいタスクを成功させる環境を構築する手助けをすることが可能です。 私が熟考を重ねている疑問は、“失敗に終わったリハビリテーション、あるいはフィットネスプログラムのうちのいくつが、人やプログラムの問題ではなく、環境に関する配慮の欠如によるものなのか?”ということです。 私達は、エクササイズを行っている‘人間’を考慮する必要があります。関連する根拠、あるいはあなたが持っているいかなるエクササイズバイアスに関するセット数、反復回数、最大随意筋力の割合に関して議論することができます。‘遂行できなければ’これらに意味はなく、環境はこれに直接影響し得るのです。 私達の‘環境’は、エクササイズとエクササイズ適合性の増大の制約、あるいは減少の制約のどちらかの機能を果たすことができます。動作と活動は、それらに課せられた制約に基づいて現れます。これらの制約が、どのくらいのエクササイズが行われるのか、そして、その方法を決定づけるため、私達がエクササイズを提供する際、私たちはこれを一番に考えるべきなのです。 環境と特異的結果の操作をするために、まずエクササイズを行う、ということでさえ、環境は運動量に影響を及ぼすかもしれません。 私の息子とスイミング 動作の出現に関する個人的な経験が、最近起こりました。私は休暇で旅行に行き、幸運にも私達の部屋のすぐ外に、とても浅くて温かいスイミングプールがあったのです。私は、4歳の息子をおだてて、なんとか自分で泳ぎ方を覚えさせました!子供を誇りに思う父親の出番です。 浅くて温かいプール(4歳児には重要)があったという事実は、私の息子は、腕に着ける浮き具が無くても、かなりの自信と共に水の中に入ることが可能だったということを意味していました。必要に応じて、彼はプールの底から足を離したり、着いたりすることができました。これは、彼の練習をかなり補助してくれました。 深い部分を持たない、浅いプールがある環境が、彼の学習過程を可能にし、そして貢献しました。その場所は、彼が行きたいときにいつでも行くことができ、そのために彼の練習時間を増やすことになりました。プールの浅さが、外部の補助が無い状態での彼の自信を高め、非致命的な学習において間違いを犯すことに対するセーフティネットの役割を果たしたのです。 環境は、自信、適合性、結果における直接的なきっかけとしての役割を果たしました。私達全てが自問すべき疑問は、“私の治療プログラム、あるいはフィットネスプログラムが、これをしているのか?”ということです。 あなたは自己制限をしていますか? それはまた、誰かの治療、あるいはトレーニングアプローチ全体に影響を及ぼす可能性があります。 どれだけの数の治療家が、非常に狭い部屋で仕事をしているでしょうか?もし治療用ベッドが部屋を支配しているのであれば、恐らくそれは、治療的アプローチをも支配するでしょう!この環境は、エクササイズのパフォーマンスやコーチングの指示などの役には立ちません。 忙しい商業的ジムで働くトレーナーは、彼等が利用可能なスペースの広さや使用可能な機器に影響されているかもしれません。そのために、彼等のエクササイズプログラミングは、狭いスペースや固定されたトレーニングマシーンの使用に制限されるかもしれません。 外的制約と内的制約 誰かがタスクを行っている環境、行われているタスク、彼らが与えられた指示、使用している機器のように、数々の様々な外的制約が影響を与えます。 また、内的制約もあります。これらは、自信、恐怖(動作、再受傷などに対する)、動作技能(タスク遂行能力)のようなものでしょう。もしあなたのタスクがこれらの内的制約の域を超えているのであれば、それを遂行できない可能性がより高くなります。リハビリテーション、あるいはトレーニングの状況において、複雑なリフトに対してあまり自信がない、身体意識や動作技能が低い場合、これはかなり困難であることを証明するかもしれず、それ故に結果に影響するかも知れません。 そして、機器使用に対する自信、身体イメージ、間違ったり、より物事を悪化させることへの恐怖のような内的制約があるかもしれません。エクササイズをただ決定するのではなく、エクササイズをその人に合わせることや、彼らを関わらせることを重要視することは、彼等が実際に遂行するかどうかに多大な影響を及ぼすかもしれません!実際に多くの場合において、これはエクササイズそのものよりも、より重要かもしれないのです。 内的制約ともいえる、生活の中にエクササイズを取り込もうとして失敗に終わった、エクササイズとの関連の乏しい人達にとって、エクササイズそのものの概念は、再定義される必要があるかもしれません。私達は動作の出現を手助けするために、楽しい動作タスク、あるいは活動を作り出すことができるでしょうか?私達は、彼等が本当に楽しみ、行う可能性の高い身体活動に結び付けることができるでしょうか? 環境とある腰痛の例 一つの例として、いつも座っていることが多く、腰痛を患っている人に、リハビリテーションプランの一部として、より活動的になってもらうことかもしれません。もしあなたが特定のタイプのエクササイズプログラムをジムで行う必要があると言うのであれば、外的環境問題を提示してしまうかもしれません。その人はジムのメンバーでなくてはならず、ジムに行かなければならず、その人が利用可能なジムに、あなたが使用するように提案している機器を有していなければなりません。これら全ての要因は、障壁となるかもしれないため、考慮・対処されなければならないのです。対照的に、地元の公園における歩行プログラムは、より低い障壁を持つ人達にとって、彼等の場所、嗜好、自信に基づいて遂行することで、より良い結果を生み出すかもしれません。 ただエクササイズを誰かの喉に無理やり詰め込むというのではなく… 彼等がどの活動を楽しんでいて、可能であると感じているのかを見つけ出してください。まず、彼等は日常的にエクササイズをしている、あるいはジムに通っている人たちなのでしょうか? エクササイズ、動作、あるいは活動、行う理由、彼等の問題あるいはゴール向けてのエクササイズの重要性を説明していください。 あなたが彼等に行うように訊ねたことに対しての彼等の考え/感じ方、そして、それを行うことに自信がかるかどうかを尋ねてください。 現実的に、活動を行うためにベストなのはいつなのか、スケジュールの設定を手助けしてあげてください。 何をすべきかをに関するしっかりとした指示を与えてあげてください。スマートフォンで撮影する短いビデオクリップが役に立ちます。 最近のコースでは、私は、ジムに行かずに、負荷トレーニングを作り出す方法をブレインストーミングするクラスを行いました。リハビリテーション、あるいはトレーニングにおけるこの側面は、多くの人達にとって、障壁の可能性がありますから。 アイデアは下記を含みます: サンドバッグ 本が詰まったバッグ 堆肥が詰まったバッグ(20kg 入りです!) 私達は障壁を減らすために、教育的アプローチと共に‘彼等のレベルに合わせる’ことを目的としていますが、私達はまた、適合性を増大させるために、エクササイズを用いて、これを行うべきでもあります。

姿勢は重要か?その2:姿勢は機能的パターンの制限を決める

(パート1はこちらへ) よく歯が欠けている状態のことを“はもげ”と呼ぶのですが、これが方言だということを先週知りました。※歯がモゲる、を略して“はもげ”だよ♡って説明したら、モゲるがそもそも方言らしいです。 では本題です、 前回の“姿勢は重要か?その1:動作との関わり”では 1. 姿勢は動作の開始位置である 2. 姿勢は動作の終了位置である 以上の内容をご紹介致しました。 ※前回の投稿をご覧になった方は既にご存知かと思いますが、姿勢の重要性については未だ明確なスタンドポイントはなく“姿勢は重要である!!”派と“姿勢は痛みや機能との関連性は無い”派、“ケースバイケースじゃん?”派に分かれております。 私は“姿勢は重要である”派なのですが、その理由として今回は姿勢と呼吸の関わりをご紹介します。 “Posture is a reflection of the “position” of many systems that are regulated, determined and created through limited functional patterns. – Ron Hruska Jr., MPA, PT これはPostural Restoration Instituteの創始者であるロン・ハラスカの言葉です。 ※天才と呼ばれる人々の言葉は難解ですね。 中々解釈が難しい言葉ですが頑張って訳すと、“姿勢は限定された機能的パターンにより統率、決定、創造された沢山のシステムのポジションを反映したものである”って感じですかね。(はい??ってなりますね) 僕も初めはピンとこなかったのですが、姿勢やポジションについて介入を続けると、この言葉の真意も含め色々と見えてきたものがあります。 以下は姿勢について、前回ご紹介した ① 姿勢は動作の開始位置である ② 姿勢は動作の終了位置である に引き続き、私なりの解釈その③です。 ③ 姿勢は機能制限を決める 簡単に言うと、姿勢は“何ができるか”ではなく、“何ができないか”を決めます。 呼吸を例にしますと、腰が反り胸が上方を向いた胸郭のポジションでは横隔膜のZOAの確保ができないため、横隔膜の下降による腹腔内圧の増加を伴った呼吸(安静時呼吸として紹介されることが多い)は出来ません。この姿勢では通常、上胸部呼吸(努力性呼吸として紹介されることが多い)が優勢となります。 ※以前もご紹介した通り努力性呼吸は悪い呼吸ではなく、必要に応じて使い分けることが必要です。 ただし!このポジションで効果的な“努力性呼吸”ができているか??というと必ずしもそうではありません。 例えば肋骨の拡張が上部腹筋群の緊張によって阻害され、せっかく吸気量を最大化できるポジションをとっているのにも関わらず最大の努力性呼吸が出来ない状態がよくみられます。 すなわち、この腰が反り胸が上方を向いた胸郭のポジションでは、 1. 安静時呼吸は出来ないと断言できる! 2. 努力性呼吸が出来るとは限らない となります。 これが“姿勢は機能を決定する”ではなく“姿勢は機能制限を決定する”という言葉の根拠です。 ここで先ほどご紹介したロン・ハラスカの言葉に戻りますが、 “姿勢は限定された機能的パターンにより統率、決定、創造された沢山のシステムのポジションを反映したものである” この言葉について私なりには “姿勢はポジションの集合体であり、各ポジションは各分節の機能制限を決定する、よって姿勢は全体的な機能的運動パターン制限を決定する” と解釈しております。 ※更に混乱させてしまったかもしれません、皆様のご意見大歓迎です “姿勢は身体機能を表してはいない”という主張や文献がありますが、確かに姿勢を見るだけでは、その人が“何ができるか?”を予測することは難しいです。 しかし、姿勢によって機能制限(できないこと、または苦手なこと)はより正確に予測できます。 普段の臨床で姿勢について介入する際は、“どのような機能制限を作りたいか”という考えを大切にしています。 過剰に働いている筋群がある場合、その筋群に機能制限(抑制)をつくるポジション(もしくは姿勢)を取らせれば良いと考えております。 理解し辛い内容になりましたので今回はここまでにしますが、次回は具体例を使って“姿勢による機能制限を決定”を応用した運動療法の例をご紹介致します。 ※最後に、引用させて頂いたロン・ハラスカ率いるPostural Restoration Instituteの講習会が12月に東京・大阪で行われます。今回は日本初となるPostural Respirationコースも開催です。 おススメですよ。

プログラムデザインにおけるエクササイズの順序 - 上半身が先か下半身が先か

今回はS&Cコーチがプログラムデザインでブチ当たる問題の一つをピックアップしてみます。 プログラム作成時のエクササイズの実施順序には多数のバリエーションが存在します。 NSCAのテキスト(1)にも下記の様な代表的な例が示されています。 ① パワーエクササイズ→コアエクササイズ(※)→補助エクササイズ ② 上半身と下半身を交互に行う。 ③ 「プッシュ」と「プル」のエクササイズを交互に行う。 ④ スーパーセットとコンパウンドセット ※ここでいうコアエクササイズはいわゆる体幹の種目ではなく、クリーン、スナッチ、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトなどのパワーエクササイズ及び大筋群を動員する多関節種目を指します。以下同様です。 どのような方法をとったとしても、後に続く種目に悪影響を及ぼさないように種目を配列するというのがセオリーとなっています。 例えば以下のような種目配列です。前述の①〜④を組み合わせて種目を配列しています。 1 パワースナッチ 2 フロントスクワット 3 懸垂 4 RDL 5 DBベンチプレス 6a スタビリティチョップ– Kaiser Functional Trainer 6b プッシュ/プル – Kaiser Functional Trainer 7a 補助種目① 7b 補助種目② 7c 補助種目③ 実際には、トレーニングの実践には多くの制約があるものです。 ・指導対象である選手の数 ・トレーニングに充てられる時間 ・トレーニングに使用できるスペース、場所 ・選手の数に対する器具や設備の数 ・選手のエクササイズテクニック ・選手のトレーニング経験 etc. 制限要素を挙げればキリがありませんが、それを踏まえて効果的なプログラムを提案することは、指導者としての腕の見せどころかもしれません。指導経験や指導方法の引き出しの多さがこういうところでいきてきますね。 特にチームスポーツを指導する場合、多くの指導現場では、選手の数に対して器具が不足していることが珍しくありません。これを読んでいる指導者の方も「○○が今空いてないんですけど、どうしたら良いですか?」、「○○を先にやっちゃダメですか?」ということを選手から問われた経験がおありかもしれません。 私の働く職場でも時には40人近い選手を同時に指導することがありますが、その人数が同時に同じ種目を実施することは(2~3人のグループを作って進めたとしても)不可能です。どうしてもプラットフォーム、スクワットラック、ダンベル等の数が不足してしまいます。問題はこのような環境ではどうするか、どのようにすれば限られたトレーニング時間で効果を担保しながら効率よくトレーニングを進められるのかということです。 以下、私が過去に取ってきた解決方法の一例をご紹介いたします。 ・パワーエクササイズを最初に行い、上半身から開始するグループと下半身から開始するグループの二つに分ける。 パワーエクササイズとしてバーベルで行うスナッチとダンベルで行うジャークの2種目を採用したとします。この場合、一方のグループはスナッチから開始し、もう一方のグループはジャークから開始して、それぞれが終了後に種目を入れ替えて実施する。クイックリフトのようなパワーエクササイズはセット間のレストも長く2~5分程度です。これだけのレストがあれば複数人を同一のステーションでエクササイズを実行することが可能です。そして、それぞれのグループが下半身もしくは上半身から開始するようにすると、器具の数からの制約を受けにくくなります。 ・週間スケジュールの中で強調するトレーニング目的を分配する。 DAY 1:最大筋力とパワー、DAY 2:爆発的筋力とパワーというような感じで強調するトレーニング目的を決めたとします。 例えば、DAY 1にはクリーン、プッシュプレス、スクワット、ベンチプレス、懸垂など最大筋力の維持、向上を目的としたコアエクササイズ種目を中心に選択します。この場合、この日の目標は筋力の維持、向上であり、余計な補助種目はないので、できる限りパワーエクササイズを先に実施しさえすれば、あとはどの種目を優先的に行うかということはそれほど問題にはなりません。 そして、DAY 2にはハングパワースナッチ、スクワットジャンプ、プライオプッシュアップ、RDL、DBロウなどDAY 2より負荷強度としては低いが、動作速度が速い種目が選択できます。この場合も、RDLをスナッチとスクワットジャンプの前に実施しないようにして、DBロウはスナッチの前には実施しないようにしさえすれば、他の種目は全てパワーエクササイズとなるので、実施の順番には柔軟性を持たせることができます。 同様に、期分けごとに工夫していくことができます。例えば、DAY 1:最大筋力と筋肥大、DAY 2:爆発的筋力とパワーといった設定ができます。 ・上半身の日と下半身の日に分ける。 このスプリットの仕方は筋肥大期など、比較的トレーニング回数を多く確保できるときには有効だと思います。Aグループは上半身、Bグループは下半身となるだけで、種目がかぶるということは半減するので、後は器具の問題を考慮して種目配列を考えれば器具の不足をカバーしやすくなります。しかし、2つのグループが別々のことをやっているので指導する側としては指導に手がまわらなくなる可能性はあります。 選手の到達すべきパフォーマンスやシーズン目標に合わせて年間スケジュールを作り、各期の最も強調すべきトレーニング目標(またはサブ目標も)を設定、さらにそれを実現するために週ごとのサイクルに落とし込んでプログラムを作成していく。何もかも理想通りの環境でプログラムを作成し、実行できるわけではありません。しかし、優先するべきところと柔軟性を持たせられるところを考慮してエクササイズの順序を考えていくとスムーズなトレーニング運営ができるのではないでしょうか。 参考文献 1. Thomas R. Baechle et al. “第18章 レジスタンストレーニング”. ストレングストレーニング&コンディショニング. Thomas R. Baechle and Roger W. Earle. Book House HD, 2002. 2. Daniel Baker. “Chapter 10 Using Strength Platforms for Explosive Perfomance”. High-Performance Training For Sports. David Joyce et al. Human Kinetics, 2014.

歩行パターン評価のための軸荷重

トム・マイヤースが、ギリシャ人とエジプト人の歩行のタイプのどちらに属するのかを決定する要素として、軸骨格への負荷をかけるシンプルな評価方法をご紹介します。トムのこちらのビデオを、先にご覧いただくことをお薦めします。

運動療法はロケット科学か?

痛みと動作は、とても複雑ですね。ある意味ではイエス、ある意味ではノーです。痛みと動作は、複雑ではなく、複合的であり、これらはまったく別ものです。 仮に、あなたは、月にロケットを打ち上げようとしているイーロン・マスクだとしましょう。この課題に取り組むために、どのような思考プロセス、分析、モデリング、調査、予測、制御方法が必要でしょうか? このような工程は、たとえば育児に取り組んでみることと、どのように異なるのでしょうか? みなさんは、これらの課題がどのように異なるか、たくさんのことを考えつくでしょう。たとえば、育児にはオムツが必要ですね。待ってください、本当に? それってパレオ? 他にもあるのですが、実は、宇宙飛行士は離陸時に“最大吸収衣服”と呼ばれるものを履いているということを、Googleで検索したときに見つけました。率直に言えば、それはオムツのことです。 話が脱線してきましたが、たとえオムツが必要かどうかだけが、ロケット科学と育児の確かな相違ではないにしても、この投稿の主題に実際関連した違いが、まだたくさんあります。要点を分かり易くするために、似たような特質を挙げてみましょう: ソーシャルメディアプラットフォームをデザインする vs 何百万人もの人が使えるようにする 高速道路を建設する vs 交通渋滞を解消する 脳腫瘍を切除する vs 健康全般を維持する 戦いに勝つ vs 平和を保つ 違いは何でしょうか? システム理論家の考え方によると、左側に列挙してある課題は複雑であり、右側に列挙してある課題は複合的なのです。これらの言葉は似ているようですが、ふたつの異なる体系を示し、求めている変化を生じさせるには異なるアプローチ方法が必要です。複雑系は、通常デザインにより構築されるもので、たとえば、車、コンピューター、建物などが含まれます。複合系は、組み立てられるものではなく、進化するもので、たとえば、生き物や生態系、経済体制などを含みます。 痛みや運動に携わる医療従事者は、課題があたかも複雑であるだけかのように複合的な問題に取り組む傾向にあります。下記でも説明しますが、これはまるでカギを路地で失くした酔っぱらいが、明かりがあるという理由だけで、街灯の下ばかりを探しているかのようです。 では、これらの異なる体系がどのように異なるのか、そしてどうしてそれが重要なのかを知るために、もう少し読み進めてください。基本的な考え方は、運動や痛みに関する問題の多くは、おそらく複雑ではなく複合的であるということです。驚くことに、この事実に気がつくだけで、改善のための取り組み方はシンプルになるでしょう。 いくつかの定義 体系とは、共通する機能を実施する要素の集まりです。複雑系にも複合系にも、相互に関係する多くの異なる要素や部分的因子があることにより、ひとつの要素はその他の要素やシステム全体に影響し合います。しかし、ここには決定的な違いがあります。 ひとつは、複合系には中枢制御の手段がないことです。体系の秩序立った挙動は、すべての因子の相互作用により“出現”します。たとえば、蜂の群れは蜂の巣を作るなど驚くほど高度な作業を成し遂げますが、それをどのように作るか知っている蜂は一匹もいないのです。そうではなく、それぞれの蜂は、彼らの行動の単純なアルゴリズムに従っているだけです。蜂の巣を作る知性は、蜂同士の相互作用によって発生します― それは、その部分の合計よりもはるかに優れたものなのです。ですから、中枢性やトップダウンに対して、私たちは蜂の巣の知性を、“出現する”とか“ボトムアップ”などと言うのです。 建築家がいない建築物 これとは対照的に、高速道路は複雑なプロジェクトです。蜂の巣とは異なり、中心的な計画に従って建てられます。指揮系統のトップの専門家たちによって、すべてデザインされ、予測され、管理されています。専門家たちは、そのプロジェクトと関係のあるデータをすべて収集管理する能力があり、そして全ての関連する変数において、変更を指示します。何かがうまくいかなければ、機能不全の原因を突き止めることができ、適切な修正を指示することができます。高速道路を建設するという課題は、非常に精巧な工程により成し遂げられます。それを構成する要素を適切に分析することで、全体を理解できるのです(これは基本的に還元主義です)。 では、交通渋滞を思い浮かべてください。そして、それを解消したいと考えるとき、同じような還元論に従い、似たような制御工程で管理することができるでしょうか? できませんね。なぜなら、渋滞の度合いは、どんなに綿密に設計された計画でさえも、制御や測定、予測が不可能なさまざまな要因により変化するからです。つまり、天候、事故、各ドライバーによる何千通りもの判断などすべて、予測されるドライバーの行動や事象と実際の行動や事象の関連で起こる要因によって変化します。 つまり、交通渋滞は、複雑ではなく複合的な問題と言えます。これは、問題が解決できないということではなく、異なったアプローチ方法が必要であることを意味しています。ドライバーの行動をコントロールすることはできませんが、公共交通機関やカープールレーン(相乗車線)を設えたり、通行料を設定することにより改善を促せるかもしれません。これらの方策の効果は、ある程度は予測できるかもしれませんが、常になんらかの不確実性があります。これは幼児と接することと似ています− ひとりの子どもにうまくいったことをやってみても、ほかの子には結局裏目に出るというような。行動を強制することはできませんが、動機や環境制約を変えることにより、ある方向に導くことはできるでしょう。 さて、みなさんはどう考えますか? 運動のパフォーマンスを向上させたり、痛みを軽減させたりすることは、高速道路を建設することと交通渋滞を緩和させることのどちらにより似ていますか? みなさんが選択しやすいように、さらに特質を示した表をご用意しました。 これらの要素を考慮に入れて、クライアントとのやり取りを考えてみましょう。 たとえば、何年にもわたるトレーニングが絶対的に必要ですか? 手術や麻酔をするような場合、もちろん必要です。また、減量やマッサージなどの癒しを目的とする場合、トレーニングは役に立つものの必ずしも必要なものではありません(または、成功を約束するものではありません)。 もうひとつ質問があります:全ての関連する変数を管理し測定することによって、問題を理解し解決することができるでしょうか? あるいは、人間の知識や管理を超えた重要な変数が多く存在するのでしょうか? 人体は複合的なもの 人体を含む生体系で起こることは、たいてい複合的です。人体は何億もの細胞で構成されていますが、細菌よりも優れた細胞はひとつもありません。運動制御、知覚や痛覚を含む感覚を発する知性は、これら何億もの細胞の比較的間抜けな相互作用から出現します。責任を担っている細胞はひとつもないのです。車のように体系が組み立てられたのではなく、体系は成長したのです。 人体は、車とはほど遠い… それより生態に近い。 しかし!身体が複合的だからと言って、身体に関するすべての問題が複合的であるとか、ましてや複雑であるという意味ではありません。 たとえば、骨折には分かりやすい原因があり、その解決策も単純です。さらに、急性のケガや反復ストレス損傷など、突然発生する身体の不調は、単純または単に複雑な問題かもしれません。運動療法の専門家にとっての関心事の他の多くのエリアは、複合的なものです。 生体力学は複合的なもの。 運動制御も複合的なもの。 そして、慢性疼痛は間違いなく複合的なもの。. 単純な証拠があります:これらの分野で世界のトップレベルの専門家たちが、こんなに単純な事柄について無知であることをあっさりと認めています… 腰椎の屈曲と腰痛が密接な関係があるかどうか実のところはっきりとわからない。 大腰筋が股関節屈筋であるのか脊柱安定筋であるのかわからない。また、それが立位で骨盤を後傾するのか前傾するのかわからない。 慢性疼痛の最適な治療方法を知らない。実際、一般的なエクササイズと比べ運動制御のアプローチ方法の方が多少良い結果がある。 このような不確かな要素があるとすると、運動と痛みの問題は、ロケット科学というよりは子育てにより近いように見えます。専門知識は明らかに役には立ちますが、(現在の知識のレベルを考えると)問題の完全な理解と制御へ導いてはくれませんし、良い一般常識より著しく優れているとは期待できません。 ここで、慢性疼痛を軽減しようとしても無駄だと言っているのではありません! 単純な一般常識の介入が、健康的な子どもの育児に効果があるのと同じように慢性疼痛にも効果的なのです。 家族や友人、医療従事者の協力を得ましょう。理学療法士に診てもらいましょう。マッサージをしてもらいましょう。 痛みについてもっと学びましょう。楽観的な見方や制御の内的感覚を維持しましょう。 どのように動いたらいいか、いろいろな動作の仕方を試して楽しみましょう。自分が抱いている恐怖に立ち向かいましょう。 痛みの部位をさらに損傷しないようにしながら、適応を促すために適切な強度の運動負荷をかけてみましょう。 運動と十分な睡眠、バランスの良い食事を取り、ストレスを減らす努力をしましょう。 これらいずれの方策も、複雑系において予測可能な変化を起こすような対象を絞った鋭い介入ではありません。ムーブメントの教祖が売っているような、ある種のアルゴリズムやレシピ、設計図があるわでもありません。 しかし、効果があります!特に、その適用に長けている熟練者の指導のもとで行えば。これらは、人体を生態としてではなく機械として取り扱うような介入よりもずっと簡単、経済的、安全で良心的なものです。

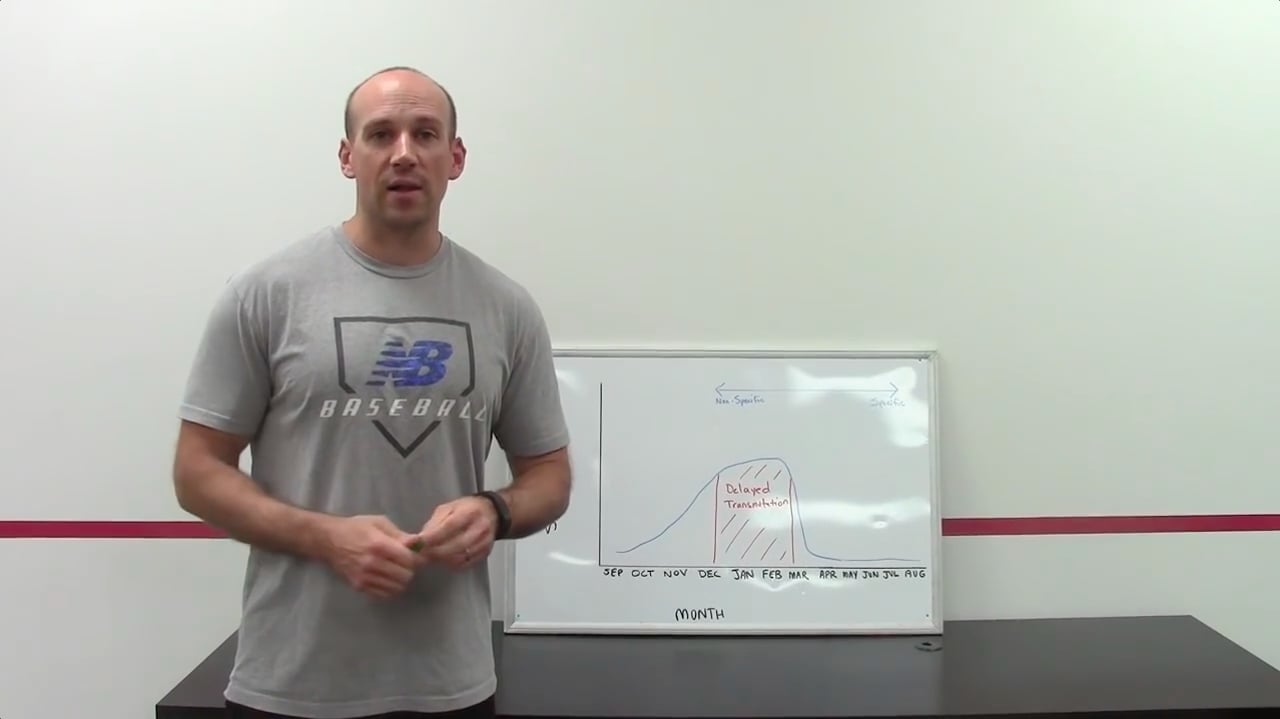

特異性と遅延性変性転換

野球選手のシーズン中、オフシーズン中における競技に特化したトレーニングと非特異的トレーニングの理想的なバランスとは?プロ選手と大学野球選手のサイクルの違いとは?

側方へのクイックネス

バスケット、サッカー、テニス、フットボールなど様々なスポーツにおいて側方へのクイックネスは大きくゲームの流れを変えるもの。側方へのクイックネス向上と前額面、水平面のコントロールのためのドリルをリー・タフトがご紹介します。

フロアエンジェルとウォークアウト

肩甲上腕リズムを適正にするための準備運動として、床の上でサポートされた状態で行うことができるフロアエンジェルのセットアップ方法をDr.ドゥーリーがご紹介します。是非お試しください。

トレーニングプログラムを向上させる6つの方法

私は人生に1つのシンプルな目標を持っています: 日々向上すること。 心に留めておいてください―シンプルな目標だと言ったことを。 しかし、簡単はものでは決してありません。 この目標を私の人生のすべての部分に当てはめているのですが、コーチングとプログラミングに関するとき、特に明確になります。 “進歩のない”ことを心から恥じているので、私が行っていることを少しでも向上させる方法をいつも探しているのです。 オフシーズンの季節を目前に控え、自身のプログラミングを批判的に見直する良い機会であると考えました。 正しいことをしているのか、間違ったことをしているのか、そして最も重要なことは、向上させるために何ができるのか。 これが、私の今年のオフシーズンの6つの主なトレーニング目標に関する“裏”パスです。お楽しみください! 目標#1:超特異的であること ここでこの記事を読んでいるのであれば、それはあなたが自身のトレーニングとコーチングからより多くのことを引き出したいからでしょう。 どんなプログラムからでもより多くのことを引き出す最も単純な方法は、本質的に一般化するのではなく、特化させることです。 これが、IFASTで私たちが常にこだわっていることです。私たちは各アスリートの個体差を尊重し、それを反映したプログラムを作成しています。 今年のプログラムをより特化させるために、どのように特定のアスリートが動き、力を産み出し、エネルギーを産出しているのかを理解する手がかりとするために、評価過程を徹底的に掘り下げます。 整形外科的評価においては、あまり大きな変化はないと思います。 しかし、今現在IFASTで使用しているすべてのジャンプとVBTテストに関して、私たちがどれだけ本質的にアスリートを“プロファイル”し、彼らの弱点に特化したトレーニングプログラムを作成できているのかについては、かなり胸が高鳴っています。 実行可能な項目 すべてのアスリートは私たちの新しく改良されたIFAST DNA評価プログラムを経験します。それには、整形外科的評価、スピード/パワー/筋力評価、そしてエネルギーシステムの評価が含まれています。 その結果から、そのアスリート独特の必要性と目標に極めて特化したプログラムを作成します。 目標#2:トレーニングのモニタリングを改善する 今現在私たちの業界に流行り言葉があるのであれば、それは“モニタリング”です。 皆が皆、モニタリングについて話しています。 大きい予算ではどう行うのか、少ない予算ではどう行うのか、その中間ではどうなのか。 正当な理由のために。理論的に、モニタリングをより良くできれば、より良い結果をもたらすはずです。 私にとって鍵となるのは、出来る限り合理化し、侵襲性が最小限となるようなモニタリングのアプローチをすることです。 すべてのセッションごとに1,000のデータポイントを集めたかったとしても、それが現実的かどうかは分かりません。 さらに、目的は出来る限り多くのデータを集めることではありません。その代わり、目的はトレーニングプログラムに真に影響を与え、それを導く幾つかの情報を得ることです。 実行可能な項目 すべてのセッションの始めに、私はそのアスリートのレディネスを評価するためのテストを使用します。それはマルチジャンプテストのこともあれば、ベンチプレスVBTテスト、単純な握力テストのこともあります。 どのテストを使用するのかを選手に決めさせることで、毎日テストを行いたくなることを期待しています。 目標#3:よりダイナミックにプログラムを作成する プログラミングテンプレートで私が決して好きになれないことの1つは、4または6週間のブロックにはめ込んでしまおうとする傾向があることです。 平均的な日々のクライアントであれば、これで恐らく問題ありません。彼らが同じエクササイズで快適に十分動く準備ができ、次の段階に進む準備ができるまで4週間から6週間かかることはあるでしょう。 しかし、プロフェッショナルなアスリートは、まるっきり違っているのです。 事実、今まで1つの方法でしかスクワットやデッドリフトをしたことがない人々に定期的に出会いますが、私は数セットで彼らのパターンを再構築することができます。 数日、数週間、数ヶ月のあいだではなく数セットで、です。 このように、プログラミングをよりダイナミックにする必要があるのです。身体が1つのエクササイズを十分行えて安定しているのであれば、私たちはそのエクササイズを漸進させます。 実行可能な項目 私と私の良き友人であるトニー・ギリアーノは、このオフシーズンに使用を始める予定のプログラミングテンプレートの完全な改訂に取り組んでいます。 このテンプレートの目標は、できる限り素早く、そして効果的に“トレーニングできるメニュー(クリスチェース用語)”の構築を助けることです。 結局、クライアントがあるエクササイズの漸進を習得するのに2週間しか要さないのであれば、なぜさらに4-6週間そこに彼らをとどまらせるのでしょうか? 私たちの新しいテンプレートは、私たちが選択したエクササイズそのものに関して週単位で柔軟に対応しながら、エクササイズグループやカテゴリーにマクロレベルでプログラムを提供できます。 目標#4:遠心性動作を重要視する スポーツを見れば見るほど、アスリートをトレーニングすればするほど、私はアスリートの身体が何を経験するのかという点により多くの尊敬の念を持つようになります。 1つのゲームや試合で1,000回以上も切り返しを行わなければならないとき、身体にかかる負荷はとんでもないことになります。 しかし、ウエイトルームでは、どれだけの負荷を持ち上げられるのかということを強調しすぎているように感じます。 なぜゆっくりとコントロールされた遠心性での動きに、もっと重点を置くことをしないのでしょうか? 身体が効果的に力を吸収することを教えることを? そして、オフシーズンのプログラム期間を通して、ゆっくり、しかし確実により積極的な遠心性トレーニングを取り入れ、スポーツの必要性と要求に準備させることを? もちろんすべて修辞的質問ではありますが、私たちが考える必要があることだということは確実です。 実行可能な項目 前回のオフシーズンプログラムに、かなりうまく遠心性のトレーニングを取り入れたと感じていますが、常により良くすることはできます。 確実な基盤と基礎を築くことで、プレシーズンのアプローチとして漸進的に強度を上げ、量を増やすことができるはずです。 目標#5:スピードとアジリティワークを反射的に行う 正当な理由のために、私はスピードとアジリティワークをここ2,3年間、トレーニングの焦点にしています。 高いレベルのスポーツは、アスリートに素早く爆発的であることを要求します。 アスリートが新しいレベルに上がったとき、それが高校から大学であれ、大学からプロであれ、上に上がれば、試合はより早くなるというのを、アスリートから常に聞いていることでしょう。 スピードの一部は認識でもあります。レベルの高いアスリートは、単に、レベルの低い相手よりも試合を見て、解釈し反応することがより素早いのです。 しかし、生の運動能力やスピードは、良い選手と素晴らしい選手を区分けするという事実を無視してはいけません。 適切な姿勢やポジションが、アスリートの真の可動性を表現することを可能にするように、反射性・競合性のスピードやアジリティはアスリートが真の運動能力を見せることを可能にさせます。 去年は、スピード・アジリティプログラミングとコーチングにおいて、いくつかの重大な進展をしましたが、そろそろ次の大きなジャンプをする時期です。 今年私が行いたい最も大きな調整は、より早くアスリートを反射的、競合的な状態に持っていくことです。 実行可能な項目 今年の目標は、アスリートに特化したスキルと動作を快適に行わせることが最優先となります。 それができれば、アスリートがスピードとアジリティを見せることができる反応的・競合的な状況を造りだすでしょう。 目標#6:下肢の組織耐性を構築する 遠心性トレーニングと同じように、下肢の組織耐性を漸進的に構築していくことは忘れ去られているように感じます。 アスリートは単に以前のように走り、跳び、ジャンプしていません。そしてそれは現れています。 アスリートは弾力性や ”バウンス”を失っているだけではなく、以前よりも多くの下肢の問題に対応しているのです。 去年の初め頃からこのことについて多くのことを考え始めましたが、ポッドキャストで Boo Schexnayderと話していたときに、再び考えさせられました。彼は去年のフィジカルプレップサミットで、この話題について深くまで掘り下げて取り上げていましたが、それ以来常にこのことについて考えずにはいられませんでした。 実行可能な項目 下肢の組織耐性は、このオフシーズンのトレーニングプログラムの焦点になるでしょう。目標は、オフシーズンの早い段階で低強度の方法を導入することです。 オフシーズンが進んでいくにつれて、量を上げていくのと同様に、ゆくゆくは、高強度のバリエーションをゆっくりと加えていくでしょう。 まとめ “完全なプログラム”などというものはありません。私たちはそのことを認知しています。 しかし、コーチとして、私たちの目標は自分たちのプログラムを客観的に見ることであるべきです。 それらを批評し、評価し、それぞれのプログラムが示すギャップや弱点を見極めることです。 そして、それが出来るのであれば、年を重ねる毎にプログラムを改善していけることを保証します。

インタビュー:過去2-3年で変化したこととは?

シカゴ在住の理学療法士であるロビー・オオハシに、トラビス・ジョンソンがインタビューするシリーズの第一弾は、過去2~3年のリサーチの発見に基づいて、ロビーのクライアント/患者への評価や治療に変化があったか否か?という質問にロビーが答えます。人と人との関係性の重要さを改めて感じさせてくれる回答をお楽しみください。

クロスオーバーなしのクイックフィート

クロスオーバーと呼ばれているラテラルランのドリルの正しい実践方法を、SAQのエキスパートであるリー・タフトがご紹介します。