マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

痛みと学習

慢性疼痛と学習にはどのような関係があるのでしょうか? 慢性疼痛における学習の役割についての理解を助ける3つの最近の論文から、リンクと引用を併せて簡潔にここに投稿したいと思います。多くの引用は、あまりにも難しい用語が使われ過ぎていますから、押えておきたい内容の背景を簡単にまとめました―― パブロフの反射条件による学習について。 犬は、鈴の音を餌と関連づけることを学習できます。鈴の音を聞くことで、餌を与えられる前から犬はよだれを垂らします。同様にして、人間は痛みを動作と関連づけて学習することができます。つまり、侵害刺激が消えた後でさえも、その動作は痛みを引き起こすことがあるのです。 このことを頭に入れておくと、シンプルな療法に導いてくれます。もし、餌を与えずにベルを鳴らし続けたら、いずれ犬はよだれを垂らさないようになります。人間も痛みを感じることなく動く方法が見つかれば、痛みと特定の動作を切り離して捉えることができると期待できます(たぶんゆっくり動くとか、これまでとは違った意識や注意を払いながら状況に応じた動きをするなど)。 これは、患者に慢性疼痛を治療するための段階的露出療法の情報を伝えたり、療法の論理を説明したりする仮説として素晴らしいものです。 論文と参考文献のリンクをここに載せます。 侵害受容器だけでは説明できない:慢性疼痛における不正確性仮説 これは、ロリマー・モズリーとジョアン・ヴェラーエンの最近の論文からの引用です: 非侵害受容性の情報のコード化の予測性が、侵害受容性の入力と一致していることで、一連の同様な出来事への反応が実証されます。簡単に言えば、私たちの仮説は、痛みの経験における多感覚情報(経時的感覚、固有感覚、空間的感覚)のどれがコード化されて、脳内で表現されるのかの正確性が、その後同様の出来事が起きた時にどれだけ痛みに対する反応が一般化されるかの度合いを決定づけるということを推測するものです。いったん、侵害受容と非侵害受容の入力が関連づけられてしまえば(この過程を“獲得”と言います)、最初の多感覚の出来事だけでなく、多感覚の出来事の特徴を共有する出来事でも痛みの反応を起こします。 簡単に言えば(なぜ論文は分かりやすく記してくれないのでしょう?)、人間は侵害受容と他の刺激を関連づけることを学習してしまうことで、その他の刺激でも痛みを起こしてしまうのです。関連づけの範囲が広ければ広いほど、より多くの種類の刺激が痛みを起こします。 このコード化が“あいまい”であればあるほど、凡化という現象が起きます・・・もともと痛みを経験した出来事(たとえば、前かがみになった)のコード化が不正確であれば、他の似たような動きや活動を腰痛と関連づける結果となります・・・凡化の過程で、防御機能は適応や有用な状態から不適応で無用な状態へとシフトします。 ・・・ 先ほどの「不正確であるという仮説」と中枢性感作の概念はどのように異なるのでしょうか? 主な違いは、中枢性感作は関連づけとはまったく無関係なメカニズムに起因するということです。 ・・・ 多くの臨床データや実験データは、「不正確性仮説」と一致しています・・・広範囲に広がる痛みは・・・時間の経過と伴に徐々に発生する広い一連の痛みの引き金として特徴づけられます。慢性疼痛の人の大脳皮質体に、不正確性があると報告する文献は増えています・・・多感覚の出来事の空間的そして固有受容的な側面は、慢性疼痛を患う人では対照群である健康である人や急性疼痛を患う人と比べ、正確性を欠いてコード化されます・・・慢性疼痛の人においては、固有受容器の鋭敏さが低く、身体部位のサイズやアライメントの認識が崩壊し、精神的に体の痛い部位をどうしていいのか分からなくなります・・・ もし、私たちの言っていることが正しければ、急性疼痛の患者の治療に新たな可能性をもたらすことになるでしょう。気を散らしたり痛みを鎮静させたりということではなく、痛みが発生した出来事の正確なコード化に焦点を当てることができるからです。運動学習や空間的注意、感覚トレーニング、神経可塑性についての既存文献は、そのような療法に取り組むための価値ある基礎を提供してくれるはずです。 慢性疼痛:学習の役割と脳の可塑性 これは、アッカリアらによる最近の論文です。ケガ直後に脳に起こる変化をMRI画像によって確認し、その人がやがて慢性疼痛を患うかどうかを予測できるとする、彼らの既存研究を基盤にしたものです。 いくつかの引用です: パブロフの研究によって、痛みは、顕著な記憶を作るほど強力な嫌悪刺激であることが知られています。これは、たったひとつの出来事で学習したことが、潜在的に一生続く記憶になるということです。これらの概念は、何世紀にもわたる記憶や学習の神経科学の分野で利用されていますが、驚くことに、痛みに関する研究にはほとんど影響を与えてきませんでした。 ・・・ “治癒の過程を経た後もしつこく残る痛み”の不可知論的な定義とは対象的に、私たちは慢性疼痛は、記憶の痕跡を消し去るものではないと再定義します・・・ 慢性疼痛の継続する苦しみは、モチベーションや感情の中脳辺縁系前頭前野回路の状態に決定的に左右されます。侵害受容性入力に関するこの回路で起こる可塑性変化は、慢性疼痛への移行を決定づけます。実際それは、身体的なものからより感情的なものへと痛みを表出させます・・・ このアプローチは、慢性疼痛における末梢神経と脊髄神経の個々の役割を否定するのもではありませんが、慢性疼痛を十分に理解するために、脳の感情学習と記憶回路を中心として捉えることにより拡大して考えるものです。 筋骨格系の慢性疼痛のための運動療法: 痛みの記憶を変えるという新たな考え この投稿も同じ概念です。痛みの治療の段階的な露出の原理に適用するため、その概念を常識的な枠組みとして利用します: 侵害受容性病理は、たいていの場合すでに鎮静しているにもかかわらず、慢性的な筋骨格系の痛みを患う患者の脳には、防御のための(動きに関連した)痛みの記憶が後天的に存在します。慢性的な筋骨格系の痛みをもつ患者に対する運動療法は、しばしばそのような痛みの記憶に妨げられています。 ・・・ 運動療法を始める前に、まず痛みについての神経科学を集中的に教育する準備段階が必要です。その上で、‘危険を伴わない露出’の原理を適用することによって、運動療法は動きに関連する痛みの記憶に取り組むことができます。運動に対する患者の認識を考慮することにより、セラピストは、運動の本質を深く考慮したり、恐怖の裏にある理由を理解したり、運動の安全を確保したり、運動の成功に満ちた達成を得ることで自信を増やすことにより、予想される危険(恐怖感のレベル)を減らすよう努力すべきです。 悪くないアプローチですね! わたしは大変気に入っています。なぜなら、非常に複雑な原因をもつ問題にも単純な解決があるかもしれないから。もちろん、臨床では簡単なことではないでしょうが、基本原理はシンプルです。

なぜ負荷がそれほど大切なのか?(ビデオ付き)

私も以前はそう考えていたのです!自分の患者に外的な負荷をかけるという発想は、彼らが自体重をコントロール出来て始めて適切であると思っていました!ああ、その時代遅れの考えを正しに過去に戻れたらと思う位です。 私自身も他の人達と同様に、外的な負荷は、常にエクササイズをより困難にすると思い込んでいました。自分自身のリハビリと、DVRT アルティメイトサンドバッグトレーニングを行えば行うほどに、負荷をかけることが、人々に上手に動くことを教える上でいかに必要不可欠なのかということを深く理解するようになりました。 これは、多くの人々が自分の身体の使い方を知らないという事実に大きく関係します。オリンピックの体操選手を見ていると、どれだけのスキルが自分の体重をハイレベルで使いこなす為に使われているかを理解できると思います。多くの人がどうやって自分の身体を使いこなすかを知らないがゆえに、フィードバックとして負荷を利用する事はとても重要になってくるのです。 これは私たちが上手に動ける時には、身体の自然な連鎖を使っているということに気づいた時、さらに真実となるでしょう。ジョシュはこれを “スリングシステム”と”筋膜連鎖”というアイデアとしてかなり多くの機会で紹介しています。もしもこういった表現は、小難しいと思うのであれば、これをいくつかのシンプルかつ大切なコンセプトに落とし込むことができます。 広背筋、コア、そして反対側の殿筋は同時に活動します。あなたの腹斜筋群は股関節を使う為にとても重要になります。もしもあなたがこれ以上の事を知らなかったとしても、トレーニングに関しては他の多くの人達より先をいっているでしょう。 問題を修正する為にコレクティブエクササイズの段階に6−8週間を費やす代わりに、これらの筋連鎖を “活性化”すれば、動きは即効的に向上します。いいえ、これは怪しい広告文句などではありません。これは身体がより良く動く為の理解なのです。身体をデザインされた通りにトレーニングした時、いかに素早く向上を見ることができるかということに驚かされることでしょう。 このとても良い例はシングルレッグデッドリフトでしょう。ほとんどの人が抱えるシングルデッドリフトの大きな問題は、ほとんどの人が本当の意味での片脚支持ができていないことなのです。これは人によっては、不安定性に向かって大きく飛び込むようなものです。ですから先に進む為にあまり無理な要求をするのではなく、DVRTコンセプトのリアステッピングをご紹介したいと思います。 名前が示す通り、真のシングルレッグになるのではなく、後ろへステップをします。これは私達に、動作をより段階的にして、コーチに個々が代償動作をしていないか確認をするチャンスを与えてくれます。後ろ側の足はスタビリティを与える為のサポートと、腹斜筋群のより良い働きのために使います。2つ目の利点は、筋力やスタビリティに応じてステップの幅を短くも長くもできる点です。 もしリアステップがあまりに難しければ、バルスライドのような物でスライドの動きを使う事ができます。これは地面とのコンタクトを維持し、思慮深くプログレッションを積み重ねる方法を与えてくれます。 適切なレベルを決定したところで、次は負荷の適用です。脚の真正面の、力強いポジションから負荷をかけ始めます。これにとどまることなく、ハンドルを引き離すようにして持つこともできるということも、アルティメイトサンドバッグが有効に使える道具である理由の一つです。これによって、私達の動きをより安定させる広背筋とコアを素早く発火させてくれるのです。 これは、負荷を加えることなく、負荷をフロントロードのグッドモーニングポジションに動かすことによって、さらに大きく変化させることができます。最初の2つのローディングポジションは、これらの連鎖を活性させ、強化するということを意味しています。負荷によるフィードバック無しで、こういった連鎖を使う能力にチャレンジすることにより漸進させることができるのです。 ケトルベルを反対側の手で動かす事で、より不安定で非対称的な負荷を力強いポジション(股関節による)にかけることができます。 自然なクロスパターン(手と逆の脚が同時に動く)を刺激し、同じ側の腹斜筋群を活性化させる為に、反対側の手にケトルベルを持たせたいのです。 これを自体重でおこなっても、ほとんどの人々にはスタビリティを与えてくれる腹斜筋群の活性方法がわからないでしょう。 もっとも難しいパターンは、支持脚と同側での負荷になります。反対側からのフィードバックと大きな役割を果たすウエイトのテコが得られなくなるのです。従来のデッドリフトで高重量を挙げる人達が、全ての身体のチェーンを活性し続けるというチャレンジによって、この動作にかなり苦労するのを見て驚かされることでしょう 。 私は何をしたのでしょうか?ただあなたに思慮深いプログレッションのシリーズをご紹介しただけです。もちろん、負荷やレップ数に変化をつけることも可能ですが、負荷の位置を変えることのパワフルさを紹介したかったのです。様々なバラエティーを持つことはできますが、実際のところ、それはプログレッションか、特定のゴールをより強調するかということでしょう。 通常の両足平行スタンスで始めるにしても、または真のシングルレッグに進むにしても、同じパターンに従うことは可能です。これはただより多くのエクササイズを行うということだけではなく、その人のスタートポイントや現在のフィットネスレベルに関わらず、誰でも上手く結果を出すことがいかに容易であるかを示しています。

Kaori’s Update #13 - バイラテラル/ユニラテラル/アシメトリックとは?

トレーニング用語としてよく登場する、バイラテラル(両側性)、ユニラテラル(片側性)、アシメトリック(左右非対称)といった言葉は、どのような動作を意味するのでしょうか?

ACL損傷の機能的戦略 パート2A

この記事の主な焦点は、神経筋技能と私達がパート1で探索したACL損傷に関する特定の動作に関連するプロセスです。 動作を回避するためのトレーニングをしますか、それとも特定の技能をトレーニングしますか? 損傷に関連する動作とリハビリテーションおよび傷害予防のプロセスに着目してみると、はっきりと異なる二つの立場があるようです。 一つは、関連する筋肉組織を‘強化’することによって、動作を完全に回避しようと試みることでしょう。ACLの場合はしばしば、損傷に関連する大腿骨の内転に対抗するために外転モーメントを作り出す股関節外側と膝関節の相対的な外転、あるいは外反がこれに当たります。 もう一つの見解は、神経筋技能トレーニングへの移行です。このただの筋力強化からの脱却は、ACL損傷予防や多くの異なる傷害のための歩行の訓練で成功を収めています。この方法論は、特定のタスクを行う活性化のパターンにおいて一致して作用する筋肉成分というよりも、特定の技能そのものの再教育に着目しています。その特定の運動学と動作は、このシリーズの記事のパート1で強調されています。 大腿骨の内転動作を制御/減速させるために特定の神経筋技能を運動系に教えることは、非特定的動作を介して動作に抵抗するために、外転筋群を強化することよりもさらに有益かもしれません。 膝関節における動的な外反を減少させることはまた、ACL損傷にも膝蓋大腿関節症にも関連していて、着目されるべき関連研究がいくつかあります。 Ferber (2011年)の研究では、3週間の股関節周囲筋群強化プログラム後に股関節外転筋力の増大と痛みの減少が報告されたものの、最大膝関節外反角度の減少は無かったことが発見されました。筋力増大は疼痛レベルには影響し、膝関節における動作の変動性を減少させましたが、興味深いことに、筋力増大はACL損傷に関連している運動学を変化させることはありませんでした。 Kleim (2008年)は、ACLリハビリテーションや傷害予防に関連する神経筋技能習得に必須とされる、経験依存的神経可塑性に関するいくつかの特定の要因を明確に述べています。 それらは下記のことを含みます: 使用して、向上させる − 特定の脳機能を駆動するトレーニングは、機能の強化に通じる。 特異性 − トレーニング経験の性質は、可塑性の性質を決定づける。 反復回数が重要 − 可塑性の誘発には、十分な反復回数を必要とする。 WilleyとDavis (2011年)はまた、トレーニングの特異性が重要であるということを発見しました。彼等は、ランニング時ではなく、シングルレッグスクワット時の股関節外転筋力を増大させ、股関節内転を減少させた、筋力強化と神経筋機能再トレーニングの要素を含んだシングルレッグスクワットプログラムを使用しました。そして、非特異的筋力強化と動作トレーニングは、異常なランニングメカニズムを変化させないと結論付けました。これは、それらの変化は神経筋トレーニングに関するタスクの特異性によるものであろうということを示しています。 私達は、膝関節が経験する動作の量を減少させるために、ACL損傷に関連する重要な動作における神経筋メカニズムの再トレーニングを選択することができ、このプロセスを補助するための多くのフィードバックツールを組み合わせることで、成功はもたらされています。 着地はACL損傷時に一般的に見られる片脚ではなく、両脚によるものでしたが、Hewitt (1996年)によって、着地時の神経筋制御に焦点を合わせ、膝関節の外反トルクを減少させるための神経筋トレーニングは幾らかの成功を伴って行われています。 Hewitt (1999年)による受傷率における神経筋トレーニング効果に関する前向き研究は、トレーニングを受けていない女性アスリートのグループとトレーニングを受けたグループの間での受傷率において有意な効果を示しました。トレーニングを受けていないグループは、トレーニングを受けたグループと比べて、3.6倍のACL損傷の発生率を示しました。トレーニングを受けたグループにおける両方の損傷は、接触時に発生したものです。 Hewittの研究におけるトレーニングでは、垂直跳びに焦点が当てられました。パート1で説明したように、特定の機能のアプローチは、制御された環境の中で最も特異的な神経筋の学習経験を作り出すために、傷害機序に関連する構成要素を重視したのかもしれません。これらの構成要素は、片脚、多面的な運動学、スピード増加、可動域拡大を含むでしょう。Caraffa (1996年)の研究では、固有感覚トレーニングは、ACL損傷の発生率を優位に減少させると示されています。これは、傷害機序とスポーツ動作の必要性に関する、固有感覚系への特異的かつ本物の刺激を通して改善したのかもしれません。 筋力と技能 筋力は、スポーツパフォーマンスの重要な構成要素一つです。私達はしばしば、個々の筋肉における等速性筋力テストに着目します。これはいくつかの有益なデータを無駄にしている可能性があります。Abramsおよびその他(2014年)は、ACL再建術後の機能的テストに関する系統的レビューにおいて、全ての移植タイプでの等速性筋力テストによって、膝関節伸展の筋力が膝関節屈曲の筋力におくれを取っていることを発見しました。 ここでの重要な問題は、等速性での筋力測定が、競技復帰の準備ができているかどうかの良い判断材料になるのかということです。研究室の外では、等速性収縮は滅多に発生しません。力は高額な装置の使用によって変化することが可能とされている一方で、一定の速度を保つことによって達成されます。これは、私達はしばしば、力を作り出すための速度を上昇させる必要がある、低質量に逆らうスポーツのような機能的環境下において、どのように力が作り出されるかということとは正反対なのです。Angelozzi (2012年)は、最大随意収縮がほぼ受傷前のレベルに戻っていても、ACL再建術後の力発生率において、顕著な欠如があることを発見しました。テストとリハビリテーションの両方の観点から、力発生率における神経筋技能が考慮されなければなりません。ACL損傷における重要な傷害機序の一因は、高速動作のようです。 これがどのように私達の実践に影響を与えるのでしょうか?トレーニングやリハビリテーションにおいて、筋力はしばしば質量によって決定されます。筋力は、F = MA方程式の一部である質量に関するバイアスを伴う、外部の物体に適用される力です。軽めの負荷、あるいは実際、外部負荷のないものへの力発生率でさえもまた重要です。力は数多くのベクトルの変化を通して作り出され、制御される必要があります。力はそれが方向と大きさの両方の要素を有することを意味しているベクトルです。ACL損傷に関連する着地は、能動的な力の産生というよりも、減速を通して身体に作用する力の制御により関することです。 力はまた、複雑で多面的な機能的動作における関連性の変化を介して動く、複数の受動的・能動的な部分の協調性を通して合成・分解されます。脚全体の協調性における神経筋技能は、個々のテスト、あるいは筋力強化おいて主要なものであるかもしれません。 筋力はしばしば、動作あるいは技能において特異的です。実際に、Hales(2009年)の実験において、リハビリにおいて、筋力強化エクササイズとしてしばしば使用される、スクワットやデッドリフトのような異なるリフトの技能の間には、クロスオーバーはほとんど見られません。比較すると、これらは両側性でかなり1次元的であることによって、着地、あるいはカットよりも、よりお互いに類似した動作で、しばしば質量によって決定されるということが議論されるかもしれません。Brughelli (2008年)の研究では、筋力とパワーの変数に重点を置く従来のレジスタンストレーニングは、ACL損傷に関連するカット動作の主要な動作である方向転換パフォーマンスに関する相関関係が低から中程度であったと示しています。 組織耐性のような生理学的変化に影響を与えるかもしれませんが、これは、競技復帰のためのクロスオーバーに関する問題と、特定の動作のための一般的な筋力強化エクササイズの概念に関する問題を提起しています。 参照文献 Tsao H, Danneels LA, Hodges PW. ISSLS prize winner: Smudging the motor brain in young adults with recurrent low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Oct 1;36(21):1721-7. doi: 10.1097/BRS.0b013e31821c4267. Remple MS, Bruneau RM, VandenBerg PM, Goertzen C, Kleim JA. Sensitivity of cortical movement representations to motor experience: evidence that skilllearning but not strength training induces cortical reorganization. Behavioural Brain Research 2001;123(2):133e41. Karni A, Meyer G, Jezzard P, Adams MM, Turner R, Ungerleider LG. Functional MRI evidence for adult motor cortex plasticity during motor skill learning. Nature1995 Doyon J, Benali H. Reorganization and plasticity in the adult brainduring learning of motor skills. Curr Opin Neurobiol. 2005;15(2):161–167. Mizner RL, Kawaguchi JK, Chmielewski TL. Muscle strength in the lower extremity does not predict postinstruction improvements in the landing patterns of female athletes. J Orthop Sports Phys Ther., 2008;38(6):353–361. Hales, Johnson and Johnson, Kinematic analysis of the powerlifting style squat and the conventional deadlift during competition: is there a cross-over effect between lifts? Journal of Strength and Conditioning Research, 2009 Beck S, Taube W, Gruber M, Amtage F, Gollhofer A, Schubert M. Task-specific changes in motor evoked potentials of lower muscles after different training interventions. Brain Res. 2007;1179:51–60. Ferber R, Kendall KD, Farr L. Changes in Knee Biomechanics After a Hip-Abductor Strengthening Protocol for Runners With Patellofemoral Pain Syndrome. Journal of Athletic Training 2011;46(2):142-49 - Boden BP, Dean GS, Feagin JA Jr, et al. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury. Orthopedics. 2000;23:573-578.27. Hewett TE, The effect of neuromuscular training on the incidence of knee injury in female athletes. A prospective study. Am J Sports Med. 1999 Nov-Dec;27(6):699-706 Caraffa A, Cerulli G, Projetti M, et al: Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. A prospective controlled study of proprioceptive training. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 4(1): 19 –21, 1996 Rudolph KS, Dynamic stability in the anterior cruciate ligament deficient knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2001;9(2):62-71. Hartigan EH et al, Kinesiophobia after anterior cruciate ligament rupture and reconstruction: noncopers versus potential copers. J Orthop Sports Phys Ther. 2013 Nov;43(11):821-32. Paul W. Hodges ⇑, Kylie Tucker, Moving differently in pain: A new theory to explain the adaptation to pain, Pain, 152 (2011) S90–S98 C. Buz Swanik, PhD et al, Reactive Muscle Firing of Anterior Cruciate Ligament-Injured Females During Functional Activities, J Athl Train. 1999 Apr-Jun; 34(2): 121–129. Brughelli M et al Understanding change of direction ability in sport: a review of resistance training studies. Sports Med. 2008;38(12):1045-63. Solomonow, Ligaments: a source of work-related musculoskeletal disorders, Journal of Electromyography and Kinesiology 14 (2004) 49–60 Kleim J, Principles of experience-dependant neural plasticity, Journal of speech, language and hearing research, Vol 51. Feb 2008

ACL損傷の機能的戦略 パート2B

皮質再現と特定のタスクを行う神経可塑性 私達が神経筋技能をより重要視するのであれば、一次感覚皮質や運動皮質における生理学に関する皮質再現のような、運動技能に関連する脳の部位を考慮しなければなりません。Tsaoおよびその他による研究(2011年)では、痛みが一貫して運動系と筋活性/抑制に影響を及ぼしていることを示していています。HodgesとTucker (2011年)は、これらの変化はしばしば、個別的であって画一的ではないと述べていますが。 Falla (2010年)によって、皮質再現の変化は、長期間のリハビリテーションの成功において必須であると仮定されています。これは、私達が感覚野と運動野に痛みが与え得る変化を理解する際、理にかなうものでしょう。運動能力の変化は、痛みの維持における要因なのかもしれません(Falla 2010年)。 経験依存的可塑性は、特定の刺激や経験への反応における脳内での変化に関連しています(Doyon 2005年)。ACL損傷に関連して、これは、痛み、あるいは固定中の動作の低下に関連するネガティブな変化かもしれません。特に生理学・神経学における機能的なニーズが考慮される場合、ポジティブな変化はリハビリテーションに関連するものとなるでしょう。 筋力トレーニングでは、脳において技能トレーニングで起こるような同様の効果をもたらしません。ACL損傷に関連する動作に必須とされるような特定動作の要素を目的にする能力は、筋肉の共収縮よりも、注意や正確さのレベル向上を必要とします(Falla 2010年)。 運動行動は、筋力とは無関係であると報告されています。これは、トレーニング後における動作の変化は、運動技能の向上の結果であるということを示唆しているかもしれません(Mizner 2008年)。 新しい運動技能トレーニングは、受動的治療法、あるいはより一般化されたエクササイズに対し、タスクパフォーマンス、皮質興奮性、皮質再現増大の向上に関連しています(Sedato 2001年, Pascual-Leone 1995年, Karni 1995年)。 筋力トレーニングと併用された技能トレーニングは、技能トレーニング単体より以上に、一次運動野への変化を起こすことはありませんでした(Remple 2001年)。これは、前述のように、膝関節の外反を減少させる股関節外側筋群の強化の不能さと、神経筋トレーニングがACL損傷発生と再発の減少に成功していることが浮き彫りにされています。 Powers (2010年)の研究では、技能習得後の持続的変化は、ACL予防トレーニングを伴うトレーニング後、6か月間保持されると示しています。これは、運動出力により関連している小脳のように、皮質下構造が示唆している運動皮質興奮性の減少によって示されています。そして、これは、‘神経の習慣づけ’に関連する、より潜在意識にしっかりと植えつけられた戦術を示唆しているかもしれません(Beck 2007年, Powers 2010年)。 疲労時の動作 疲労は、傷害の発生率の高さに関連しています(Bengtsson H 2013年)。疲労は、力を作り出す能力だけでなく、滑らかで制御された動作にも影響を及ぼします(Cortesおよびその他 2013年)。彼等は、サイドステップとカット動作を用いた、かなりACL損傷に関連した研究を行い、運動誘発性疲労後の膝関節の運動学とモーメントにおける変動性の増加を発見しました。Ferber (2011年)はまた、膝蓋大腿関節の痛みにおける膝関節動作の変動性をも含意しています。疲労に起因して変動性が増加するにつれて、膝関節外反の減少に関連する神経筋制御の低下を目にするかもしれません。 疲労時における動作評価は、アスリートの能力と受傷、あるいは再受傷の危険性をよりはっきりと描写するかもしれません。神経筋技能習得の特性はまた、疲労と動作制御における特定の同時に起こる変数を重視したトレーニングから恩恵を受けるかもしれません。 このことを考慮に入れて、ACL損傷予防に特異的な動作トレーニングは、トレーニング前後と独立したセッションの両方を含んでいるトレーニングスケジュール内の、異なる時に循環して行えるかもしれません。 また、評価の変数と適応のための更なる制御可能な変数のように、疲労レベルを変化させることは、リハビリテーションプログラム中においても有益でしょう。 段階的露出 痛みは運動行動や動作反応を変化させます。この運動行動の要因は、更なる痛み、あるいは組織損傷から防御することかもしれません。これはまた、知覚される損傷を含んでいるかもしれません。HodgesとTucker (2011年)は、痛みの後の運動適応に関するいくつかの重要な特徴を提案しました。 彼等の理論は、不均一な方法により実行される運動系の複数レベルにおける(脊柱上のような)修正された動作と硬直を考えています。運動と筋肉の戦略はしばしば個人差が大きく、筋肉間活動や筋肉内活動は、何人かがこれまでに提案したように、画一的なものではありません。これらの運動適応は、更なる組織損傷を回避するための継続的な防御的運動行動のような短期的な効果があるかもしれませんが、組織治癒プロセス後の潜在的な長期的結果はすでに完了していて、以前の動作能力は変化したままになっています。 これは、ACL損傷後に、うまく対処できている人とは異なる歩行と筋肉収縮パターンを見せるうまく対処できていない人達において明白かもしれません。よりハイレベルな共収縮と明らかな歩行適応は、膝関節の運動とモーメントの減少と並んで存在する可能性があります(Rudolph 2001年)。 私達はまた、運動恐怖症(運動への恐怖)がACL再建術後の膝関節の機能性に関連していると考えます(Hartigan 2013年)。これもまた、潜在意識における防御戦略の一部かもしれません。 恐怖と防御戦略の存在と共に、私達がうまく対処するために神経筋系に要求すればするほど、恐らく、脳によって知覚される危険レベルと相関しない防御反応を獲得するかもしれません。このことを考慮に入れて、成功を収める戦略は、関節可動域、スピード、不安定性へのチャンレンジを含む機能的変数の全領域に対応するために、運動系能力と神経系能力を修復するための段階的アプローチを導入することでしょう。 興味深いことに、Swainkおよびその他(1999年)は、筋肉の適応には左右差が無いことを発見し、ACLが欠損している女性に機能的安定性を与えていると仮説を立てました。そして、これらの適応は、ACL損傷後に両側性で発生することを示唆しています。最も機能的な活動は、複数の四肢で同時に起こる動作を含むため、これはHodgesとTuckersが提唱する、システム全体における筋肉間変化・筋肉内変化の理論に合致する身体全体の防御戦略を示しているのかもしれません。 防御的運動適応は、特定の動作と関連する変数の要求水準の増加によって評価されるかもしれません。動作と硬直レベルにおける運動系の変化を観察することは、防御反応の増大を意味していて、現状の中枢神経系に対する要求における適正水準をガイドしているのかもしれません。 私達は、神経筋プロセスにおいて、ACLそのものが果たす役割について考えなければなりません。靭帯には、固有感覚と反射の活性化に寄与する広範囲な求心性神経が存在します。受傷後の支障は、力学的損失だけでなく、以前に発生した有害な経験への防御反応として実行されるかもしれない強化された関節安定性に関連する運動感覚損失・反射的損失なのです。 ACLへの刺激による筋肉における反射活性化は、関節の動揺を予防し、ACLへの負担を軽減すると考えられています(Solomonow 2003年)。靭帯への負担を増大させる筋肉において、大きな力の発達を減少させるために、靭帯−筋肉反射の抑制効果もあるかもしれません。よって、靭帯−筋肉反射は、関節安定性を作り出すことと人体への負担を軽減することの追及において、抑制か興奮のどちらかであるかもしれません。 神経筋トレーニングは、機能に関連した動作への段階的露出を介して、これらの神経筋プロセスの要因を再調整することを目的に作られるでしょう。これは、脊髄反射機構と神経筋システムにおける脊柱上の構成要素と知覚されたACLへの脅威レベルと実際のACLへの脅威レベルの間の一致する関連性への求心性のフィードバックにおいて、生理学的/力学的特性だけでなく、さまざまな多面的な張力と圧迫を提供するでしょう。タイミングと筋肉活性化レベルは、タスクの要求に関連し、適切な運動反応を含んでいる特定のタスクを行う体験学習を伴うでしょう。 参照文献 Tsao H, Danneels LA, Hodges PW. ISSLS prize winner: Smudging the motor brain in young adults with recurrent low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Oct 1;36(21):1721-7. doi: 10.1097/BRS.0b013e31821c4267. Remple MS, Bruneau RM, VandenBerg PM, Goertzen C, Kleim JA. Sensitivity of cortical movement representations to motor experience: evidence that skilllearning but not strength training induces cortical reorganization. Behavioural Brain Research 2001;123(2):133e41. Karni A, Meyer G, Jezzard P, Adams MM, Turner R, Ungerleider LG. Functional MRI evidence for adult motor cortex plasticity during motor skill learning. Nature1995 Doyon J, Benali H. Reorganization and plasticity in the adult brainduring learning of motor skills. Curr Opin Neurobiol. 2005;15(2):161–167. Mizner RL, Kawaguchi JK, Chmielewski TL. Muscle strength in the lower extremity does not predict postinstruction improvements in the landing patterns of female athletes. J Orthop Sports Phys Ther., 2008;38(6):353–361. Hales, Johnson and Johnson, Kinematic analysis of the powerlifting style squat and the conventional deadlift during competition: is there a cross-over effect between lifts? Journal of Strength and Conditioning Research, 2009 Beck S, Taube W, Gruber M, Amtage F, Gollhofer A, Schubert M. Task-specific changes in motor evoked potentials of lower muscles after different training interventions. Brain Res. 2007;1179:51–60. Ferber R, Kendall KD, Farr L. Changes in Knee Biomechanics After a Hip-Abductor Strengthening Protocol for Runners With Patellofemoral Pain Syndrome. Journal of Athletic Training 2011;46(2):142-49 - Boden BP, Dean GS, Feagin JA Jr, et al. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury. Orthopedics. 2000;23:573-578.27. Hewett TE, The effect of neuromuscular training on the incidence of knee injury in female athletes. A prospective study. Am J Sports Med. 1999 Nov-Dec;27(6):699-706 Caraffa A, Cerulli G, Projetti M, et al: Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. A prospective controlled study of proprioceptive training. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 4(1): 19 –21, 1996 Rudolph KS, Dynamic stability in the anterior cruciate ligament deficient knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2001;9(2):62-71. Hartigan EH et al, Kinesiophobia after anterior cruciate ligament rupture and reconstruction: noncopers versus potential copers. J Orthop Sports Phys Ther. 2013 Nov;43(11):821-32. Paul W. Hodges ⇑, Kylie Tucker, Moving differently in pain: A new theory to explain the adaptation to pain, Pain, 152 (2011) S90–S98 C. Buz Swanik, PhD et al, Reactive Muscle Firing of Anterior Cruciate Ligament-Injured Females During Functional Activities, J Athl Train. 1999 Apr-Jun; 34(2): 121–129. Brughelli M et al Understanding change of direction ability in sport: a review of resistance training studies. Sports Med. 2008;38(12):1045-63. Solomonow, Ligaments: a source of work-related musculoskeletal disorders, Journal of Electromyography and Kinesiology 14 (2004) 49–60 Kleim J, Principles of experience-dependant neural plasticity, Journal of speech, language and hearing research, Vol 51. Feb 2008

リズミックスタビリゼーション

与えられる動揺にリズミカルに抵抗するリズミックスタビリゼーション。どこで”感じる”べきなのか?という質問に、エリック・クレッシィが答えます。

段階的露出

動きによって引き起こされる痛みを軽減させる方法を理解する上で、段階的露出は重要な概念です。これは、たいへん常識的で、たいていの人はある程度知っている考えです。というのも、これには深い真理があるのです。しかし、多くの人がこれをシステム化して実践することが難しいであろう概念でもあります。そこで、それが何であるか、なぜ効果があるのか、どのように実施すればよいか簡単にディスカッションします。 段階的露出とは? 段階的露出とは、ある種のストレスに過敏な反応をしないように、そのストレスにゆっくり段階的に曝していく方法です。動作に関連して言えば、痛みをあまり感じないように、身体を脅かすような動作を、タイミング良くしかも適切な量を段階的に導入することです。次のふたつにひとつの方法で行うことができるでしょう― 身体を変化させることによって、または身体への脅威を認識する神経系を変えることによって。 組織の適応:身体を強くする どんな辛い経験も人間を強くするという考え方には、生理学的事実があります。SAIDの原則によれば、身体に課せられるある特定なストレスの程度が十分であれば、その要求によりうまく耐えられるように身体は適応するであろうということです。たとえば、ウェイトリフティングで、十分な負荷が筋にかかれば、微小な損傷を起こし、筋の生理学的変化を活性化します。ここで起こる変化は、筋を強くし、その後同じウェイトにより負傷することが少なくなります。この原理を念頭に置き、段階的に筋に過負荷をかけることにより、徐々に筋は強くなることができます。秘訣は、ストレスに対し段階的な方法で露出することです −適応が起こるための十分な刺激でありつつ、負傷させたり治癒を妨げたりしない程度に。 特に腱症のような酷使による損傷などのリハビリにおいても、この原理は応用できます。ここでの違いは、適当なタイミングと適切な運動量の調節がより難しいことです。なぜなら、損傷や不完全な回復の可能性が非常に高くなるからです。適応が起こるための十分な刺激でありつつ、負傷させたり治癒を妨げたりしないさじ加減、いわゆる「スウィートスポット」を見つけにくくなります。注意深い系統的な取り組みが必要になります。 たとえば、あなたは最近1マイル走ると足に痛みを感じるとします。そうであれば、1マイルよりも短い距離を試してみることもできます。それから、ゆっくり少しずつ距離を伸ばしていき、その痛みを悪化させないようにします。これがうまくいったならば、治癒を妨げることなく新たな損傷を起こすこともなく、組織に十分な負荷をかけ有益な適応が起きたしるしになるでしょう。実施しないまでも、たいていのクライアントは、この方法を実に簡単に理解してくれます。 特定の動作に関連する痛みがなぜ段階的な露出で軽減されるかは、もっと複雑な説明になりますが、その動作によって神経系を脅かさないようにするからです。組織に特に有意な適応が起こらなくてもです。 神経系の適応:痛みと動作を切り離す 神経系が、その動作は身体への脅威であると認識した場合、その動作に関連づけられた痛みを経験します。他の知覚と同様に、脅威の認識は、多種多様な情報に基づいて変更するものであるという解釈です。段階的露出プログラムは、認識を変えさせるような動作について新たな情報を神経系に提供することができます。現在痛みを伴う動きを、痛みを感じない程度の低い強度で行う方法が見つけられれば、この動作は安全であるというフィードバックを神経系に送ることになります。これを繰り返し行うことで、神経系は痛みと動作を切り離すようになるかもしれません。不安症や恐怖症の多くの治療においても、これと同じ論理が根底にあります。 例を使って説明すると、ある子どもが過保護な母親に、公園で遊ぶことは安全であることを説得したいとします。その子は、まず最初にケガをしないで遊べるということを見せる必要があります。最も安全な遊びからゆっくり始め、それから少し危険性を含んだ遊びに移っていくことが良策でしょう。そして、ケガや危険がなく安全であることをその間ずっと母親に見せるのです。うまくいけば、母親は最終的に落ち着くでしょう。段階的露出でも同様に、ある特定の動作が安全であると神経系に教えます。3マイル走るとパニックになるとすれば、1マイルだけ走ってどうなるか試してみましょう。そして、少しずつ距離を伸ばして反応を観察します。 まとめ:段階的露出はよい情報を伝達する 健康な動きを促進するあらゆるプログラムにおいての主な目的は、身体が置かれている状況と動作による負荷に耐えられる身体能力についての情報を、神経系にできるかぎり“良い情報”として伝達するということです。これを、身体を強くすることによって達成しようが、または神経系に身体の強さをあまり意識させないようにすることによって達成しようが、どちらでもよいこともあります。どちらにせよ、動作を成功させる秘訣には変わりありません。まずは自分で動きたいように動くことから始め、この過程で必ず痛みがないことを確認します。それから、次にほんの少しだけ多く動いてみます。これが段階的露出であり、どんなことでもうまくなるための方法です。その他の数ある健康促進の方法同様、単純なことですが簡単ではありません。

ゲットアップ&シットダウンテスト

お尻と足以外の体の部分を床につかずに、床に座ったり床から立ち上がったりできますか?寿命と深い関連性があることがリサーチで報告されているゲットアップ&シットダウンテストをDr.ドゥーリーと一緒に試してみませんか?あなたは何点?

下肢のエクササイズがどのように上肢の機能に影響を与えるのか

数ヶ月前、術後期間におけるトレーニングを論証するというブログを投稿しました。要するに、リハビリ期間中、私たちがほぼ常にどのようにアスリートをトレーニングしているのかについて論じています。多くのケースにおいて、理学療法を行いながら、問題を厳密に回避するように行っています。 これらのプログラムを作成していると、下肢術後のプログラムを作成するほうが、上肢術後のプログラムを作成するようも実際にはかなり簡単であることに気づきます。単純に、ほとんどのストレングス・コンディショニングエクササイズの選択は“基礎から上に”始まるので、下肢のエクササイズが上肢のドリルに影響を与える方法は、その逆よりもかなり多くあります。今日は、そのいくつかの例を概説していきます。 1. グリップワーク アスリートがバーを掴む必要のあるエクササイズである、デッドリフト、ダンベルを使用した様々な片脚エクササイズ、そしてスクワットでさえも握ることが含まれています。特に肘の問題の場合、あまりにグリップワークが多すぎると、それがかなりの問題を引き起こしてしまいます。例えば、トミージョン手術術後4-8ヶ月では、総屈筋腱の部位での不快感をアスリートが経験することは稀ではありません。通常、投球プログラムの漸進に加えてストレングスエクササイズとリハビリを行う際に、握ることによるストレスの集積によるものです。屈筋腱に対してやや“粗雑”な手術アプローチをする医師もいたりします。それらのケースでは、握ることがあまり多く含まれない下肢のドリルを優先的に行うことが最良でしょう。

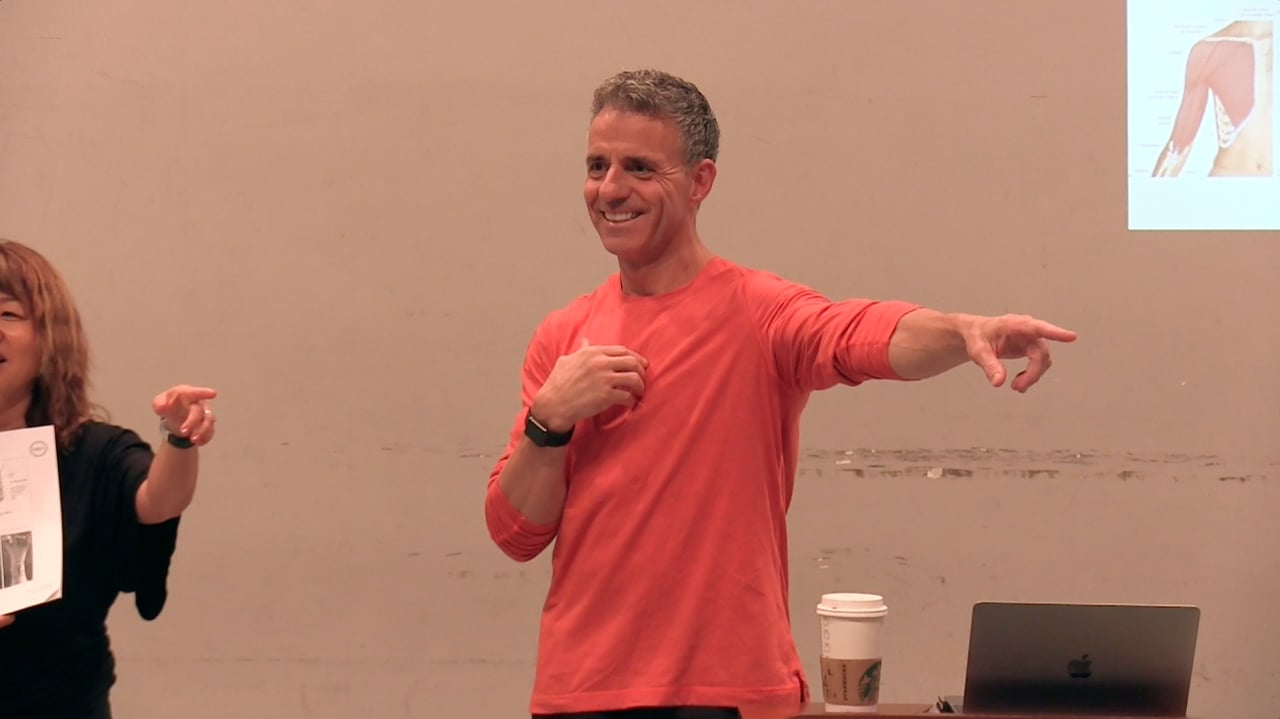

シングルレッグトレーニングセミナー パート6

マイク・ボイルがシングルレッグトレーニングをテーマにして行ったインハウストレーニングセミナーの最終章。機能解剖学の話題も交えながら、バイラテラル(両側性)とユニラテラル(片側性)のトレーニングに関しての意見をまとめます。

徒手療法の軟部組織への影響

東京で開催されたセミナーの参加者の方から受けた ”徒手療法を施術すると軟部組織には何が起こるのか?”という重要な質問にレニーが答えます。軟部組織の層の構造に関しての解説や、運動と栄養の重要性も含めたレニーの回答をお楽しみください。

シングルレッグデッドリフトのキュー

片脚で行うデッドリフトは、足部の働きや安定を向上させるためにもとても効果的なドリルです。このドリルを行う際に効果的なキューイングのポイントをDr.ドゥーリーがシェアします。