マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

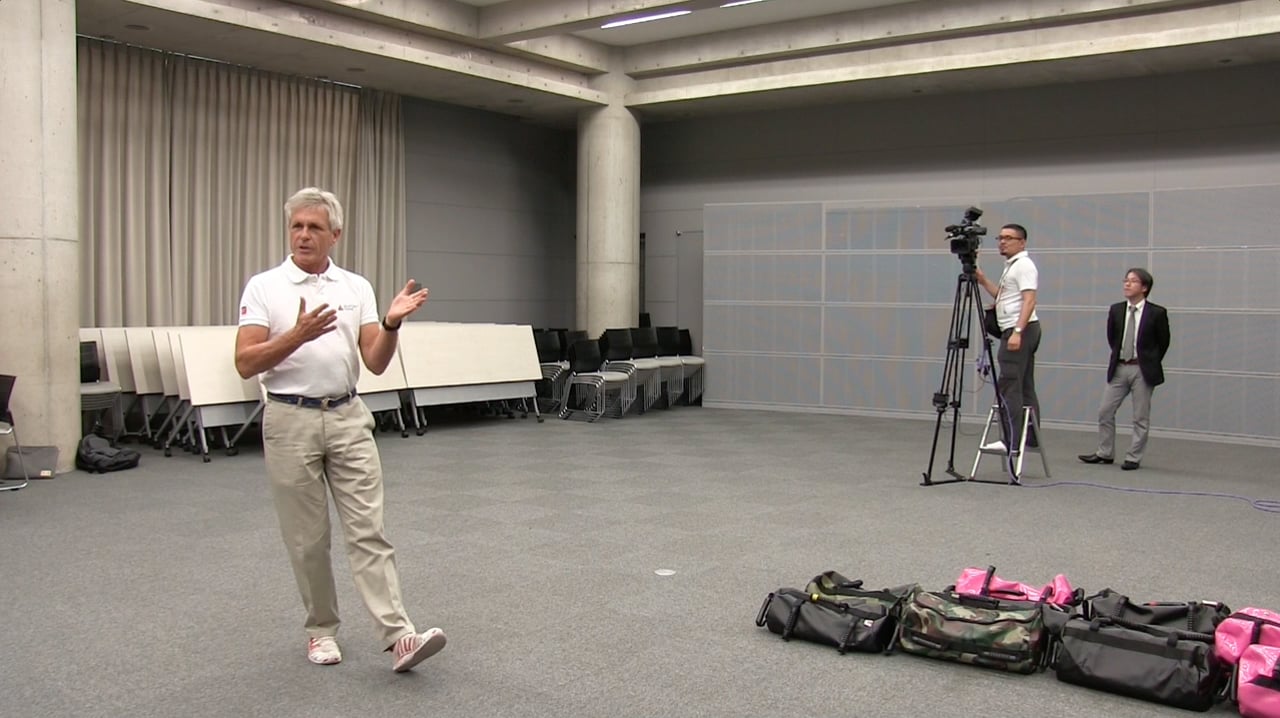

立位での股関節外旋アセスメント

立位で荷重を受けている状態での股関節外旋能力のアセスメント方法を、ベン・コーマックがご紹介します。このようなタイプのアセスメントは、大腿骨に対して骨盤が回旋することを必要とする日常生活での機能により関連性を持つものです。

ムーブメント"コレクション"における問題点

モーシェ・フェルデンクライスは “コレクト(修正)はインコレクト(間違い)である”と語っています。彼は人々のムーブメントパターンをコレクトしようとする労力のことを語っているのですが、これは人々のムーブメントをより効率的にするためのメソッドを掲げていた人の言葉としては、少し変にきこえるかもしれません。ムーブメントをコレクトする労力とは、彼にとってどういった意味があり、何を示唆していたのでしょう?私は、彼のメッセージはクライアントに今の動きが間違いで修正が必要であると伝えるよりも、クライアントに違った動きのオプションや選択肢を教えるものなのだと理解しています。 以下にコレクションを処方するよりも、より好ましい、選択肢を与える3つの方法の解説を簡潔にお話します。 1. ある人にとっての“正解”は、他の人にとって“不正解”である 私達が勘違いしているかもしれない最初の問題は、ムーブメントには正解と不正解があるという私達の考え方です。 誰かのムーブメントパターンを見て、どこかにぎこちなさや違和感を感じたとしても、そこに、その人特有の身体構造における最適な運動解決策を見いだすことはできるでしょう。 最近目にした、極度のO脚のランナーのことを思い出します。もちろん彼の歩行は普通ではないパターンでしたが、その身体構造で可能な限りスムーズに動いていた彼のランニングは、私に何かを考えさせるものでした。感心させられました。 しかし、もしも彼がランニングフォームを技術的にコレクトするのに私の目に見えないような関節、筋肉または神経システムの怪我や疾患といった障害を持っていたとしたらどうでしょうか?その場合には、彼にはコーディネーションがかなり必要である、と私は考えていたことでしょう。しかし、これは間違いとなっていたはずなのです! 私は、ほとんどの人は動作をかなり向上させることができると信じています。もしそうでなければこの記事も書かないでしょう!ですが、もし全てに関連する変数要素を知ることがなければ、特定の動作に対して向上が可能であるかどうかを判断する事はとても難しいということに気づきました。 例えば、制限や違和感があるように見えるかもしれない特定の動作は、動作スキルが悪いのではなく、身体組織へダメージを与える可能性に対しての、神経システムの一部の知的な判断なのです。バレット・ドルコは、普通でない動作を病理的と分類することの問題を説明するのに、素晴らしい表現をしています — 私達は ”防衛反応”を見ているのか”欠点”を見ているのか?それを知ることはとても困難かもしれません。 このような不確実なことを踏まえて私が考える(そしてフェルデンクライスが主張している)優れた解決策は、修正を指示してそれが効果的であると推測するのではなく、よりオプションと多様性を提供し、その結果をテストするというアプローチをすることです。もしも新しい動作オプションが前の動作よりも本当に改善されているのであれば、セラピストの判断に関わりなく、クライアントの神経システムがそれを好んでいるというサインを示すでしょう。 2. “機能不全”の識別は動作への恐怖心とノーシーボ効果を生み出す “機能不全”の認識と修正の処方におけるもう1つの落とし穴は、本来役立つ動作パターンに対する説明できない恐怖の要因になってしまうことです。 キネスフォビア(動作への恐れ)は、慢性痛における良くない結果に繋がります。その理由を理解するのは簡単です。痛みは恐怖の認識の結果であり、脳が恐怖を分析するのに考慮する入力の1つは認識能力–特定の動作が安全かどうかに関する思考と信念です。もしもクライアントが、専門家からその動作は危険であるというメッセージを受け取った場合、その動きにたいする恐怖、つまりその動きが痛みの原因になるという思い込みの要因となるでしょう。 何を恐れるかを決定するのは脳内の知性、意識性、合理的な部分だけではないということを忘れないでください。これは同時に愚かさ、無意識、原始的な部分でもあるのです。それゆえ、もしあなたがクライアントに特定の動作は病理的であると意見した場合、クライアントの脳の愚な部分が間違った理解をし、極端に対応してしまうかもしれません。 私はスチュアート・マクギルの本を呼んだ後、多少ではありますが腰椎の屈曲にたいする不健全な恐怖を抱いたことを告白します。同じ事を報告した少なくとも数人のセラピストと話をしました。ポイントは、これらの素晴らしい本に問題があるわけではなく、身体を守ることを目的にした善意のアドバイスが、予想外の形で動作への恐怖へ発展してしまうということです。 この問題は、クライアントに特定の動作が間違っているとか病理的だと伝える前に、充分に注意を払う事で防げると私は考えます。重点はオプションや違う方法の提案、そして効果を生み出せたかどうかを見極めることです。 3. 信憑性欠如 動作を修正する次の落とし穴は、修正された動作パターンは強制的で不自然、そして信憑性の欠如を感じることにあります。例えば、クライアントは自分達の姿勢を変えるためにセラピストのアドバイスを実行するかもしれませんが、その新しいフォームを維持するにはぎこちなさと意識的な注意が必要とされます。問題はクライアントの意識的な脳は働いていても、動作をコントロールする深層の無意識な部分はしっかりと使われていないことです。 クライアントのほとんどは、どんなに推奨されるムーブメントパターンであっても、もしそれが不自然だったり意識的な注意なしで継続できなければ、単に諦めるでしょう。しかし非常に強い意志を持っている人達はその不自然なムーブメントパターンが病理的な習慣に変わってしまうくらい長い期間をかけて順応するように継続してしまうのです。そして本物の動作との繋がりは失われてしまいます。 どちらのケースにおいても、もしクライアントの神経システムの深層で無意識な部分が、その新しい動作パターンを効果的であると受け入れなければ試みた修正法は失敗するでしょう。ゆえに、繰り返しますが、クライアントに何をすべきかを伝えるのではなく、彼らに自らの利益として使えるリソースや情報を与えることに重点を置く方向性を持つアプローチがより望ましいのです。 修正することは間違っているのでしょうか?それはクライアントをより動きやすくする為の助けとなる素晴らしい方法であり、私が目指していることでもあります。ただそれをどういったスタイルで行うかは大切です。私は修正を指示して現状のパターンを敵扱いするのではなく、オプションを提案するという方法で考えたいと思います。

ACL損傷の機能的戦略 パート1A

(パート1Bはこちらへ) 最近、ACL(前十字靭帯)損傷は、多くの注目を集めています。2部構成のこの記事のパート1では、ファンクショナル・ムーブメントの観点からリハビリテーションと予防プログラムに影響を与えるために、ACL損傷に関連する運動学と動作、そして、どのように私達がこの情報を利用することができるのかということに着目していきます。パート2では、この情報をいくつかの具体的な動作とエクササイズのアイデアへと進めていきたいと思います。 2部にわたって、下記の事に着目していきます: ACL損傷に関連する運動学 ACL損傷に関連する動作 運動連鎖の影響 避けるべきトレーニングとトレーニングすべき動作(神経筋技能)とは? 筋力と力発生率 皮質再現とタスク特定の神経可塑性 段階的な進行 疲労時の動作 反応トレーニングと意思決定 リハビリテーションと傷害予防における映像に基づいた動作のアイデア。初期段階から後期段階へ。 漸進的なプログラム イギリスの国民保健サービス(National Health Service, NHS)によると、イギリスでは、100,000人中約30人がACL損傷を負っていると発表しています。ACL損傷は、スポーツ傷害全体の約40%を占めています。 アメリカでは、年間175,000件のACL再建術が行われ、推定見積額は$2,000,000,000にも及ぶと推測されています(Gottlobおよびその他 1999年)。 60%~70%のACL損傷は、非接触型の性質があります(Boden 2001年, Kobyashi 2010年)。これらの傷害は予防可能だったのでしょうか? しばしば、傷害や痛みの正確なメカニズムを究明することは困難です。正確に指摘される特定の事象は無いのかもしれません。痛みはしばしば、数多くの要因によって調節されている可能性のある多要因的な事象で、組織の状態や病理と常に一貫した関係があるわけではありません(Moseley 2007年)。 しかし、ACL損傷のような、特定の組織への特定の外傷性の事象を伴う傷害に関しては、これは少しだけ他よりもはっきりしていることが多いかもしれません。利用可能な研究によれば、これはいくつかのかなり一貫した機序に関連しているように見えます。ある特定の動作が、ACL帯に対して、更なる機械的張力をかけるという情報はリハビリテーションの過程において、関連する組織への負荷を減少させたり、増大させたりするのに利用されるかもしれません。組織への適切な負荷を管理することは、治癒過程において不可欠です。同様に、傷害予防でもこれらの特定の動作に焦点を合わせるでしょう。 ACLの傷害機序に関する利用可能な情報、スポーツにおける必要性、競技復帰のためのプログラムの間にはギャップが存在するかもしれません。エリートレベルのスポーツにおいて増幅される動的側面と多面的側面においては、特にそうかもしれません。この記事では、スポーツ環境における機能的な必要性に基づいた、いくつかのリハビリテーションのアイデアを提供することを目指しています。跳躍テストや等速性筋力テストのようなファンクショナルテストは、競技復帰のための最も一般的なファンクショナルテストです(Abramsおよびその他 2014年)。しかし、通常、競技復帰が行われる術後6~9ヶ月目において、健側と患側の間の著しい左右差がまだ見られます(Abrams 2014年)。跳躍は、等速性筋力テストよりも機能を反映していますが、それが矢状面における動作に偏っているならば、カットのような多面的な動作の必要性を反映しないかもしれません。カットは、ACL損傷が頻発する多くのスポーツにおける基本要素であり、ACL損傷に関連している動作です。 これらのテストと関連するリハビリテーションプログラムは、競技復帰に必須とされる真の機能性が反映されているのでしょうか?再受傷率は12%と報告されていて、競技復帰は重大な再受傷の危険性を示しています(Myklebust 2005年)。 傷害に対するリハビリテーションと傷害予防のプロセスに関して、二つの考え方があるかもしれません。一つは、ACL損傷に影響がある動作を回避するトレーニングをすることであり、もう一つは、特定の動作、関連する運動パターンとメカニズムを使用することによってコントロールするトレーニングをすることかもしれません。これは、身体が免疫システムの構築に必要なメカニズムを作り出すために、患者に対して管理され、漸増する量を与える免疫療法と比較できるかもしれません(この場合は、神経筋系を介してですが)。 ここでのカギになる質問は、もし私達が強い力を含むある動作を回避するトレーニングするならば、ACLにダメージを与えるような動作に耐えるための関節モーメントを作り出すことができるのかということです。膝関節の外反動作は正常で、これに関連した運動学を経験することがなければ、それはスポーツパフォーマンスを大幅に制限するかもしれません。膝関節動作の速度と可動域の制御能力は、最も重要な要因かもしれないのです。 私達が運動学的範囲のピークを減少させようとする際に、筋力はカギとなる変数ではないかもしれないということを後ほど見ていきます。 ファンクショナル・ムーブメントに基づいたアプローチを用いる際に、私達はリハビリテーションと傷害予防のための漸進的なプログラムを作るために、利用可能なデータを使用するでしょう。 ACL損傷に関連する膝関節の運動学 ACLを最大限のストレスにさらす運動学を最初に理解することが重要です。 Marklof (1995年)は、膝関節における脛骨の前方剪断力(脛骨−大腿骨伸展の関節運動学において見られるように)が、ACLへの有意な荷重を産出することを発見しました。純粋な内旋・外旋、あるいは純粋な外反・内反モーメントのどちらも、ACLに有意な負荷をかけませんでした。純粋な脛骨の前方剪断力よりも、脛骨の前方剪断力が膝関節の外反モーメントと同時に発生する際に、有意な負荷がかかるという結果になりました。 内反モーメントと内旋の組み合わせもまた、外旋や外転のような動作単体よりも、さらに大きな負荷をACLにかけました。Marklofおよびその他は、膝の屈曲角度が減少する際に、これらのモーメントが全て増大することを示しています。 Kiapour (2013年)は、死体モデルを使用して、ACLに最大負荷がかかるような動作の、高速ダイナミック着地での生体内の様子に着目しました。これらの動作においては、まず脛骨の前方変位が起こり、続いて、膝関節の外転と脛骨の内旋が起こる事が発見されました。 Marklofの研究における重要な発見の一つは、ACLのストレスをテストするために用いられた浅い膝関節屈曲角度でした。これは、次のセクションで議論される傷害機序に関連する動作についての他の研究でも繰り返し見られます。Kiapourの研究では、膝関節の角度は25度に固定され、着地時の動的性質、あるいは25度よりも浅い異なる膝関節屈曲角度でのACLへのストレスの差異を反映していないかもしれません。個々に行われたこの研究は、異なる動作における異なる力に関しては反映していないかもしれませんが、大きく見れば、複数の情報源から得ることができる総意を支持するものです。 両脚ジャンプタスクにおける膝関節外転の高負荷と動的な外反の増大は、ACL損傷の予測要因に関係があるとされています。膝関節の外転は確かに危険因子ではありますが、その他の負荷との組み合わせであるも要因かもしれません。ACL損傷に関連する運動学のパズルのたった一つのピースを減らすことを目標とすることは、複合的な動作にわたる多面的戦略に比べて効果は弱いかもしれないのです。 MCL(内側側副靭帯)は、膝内側空間の開口部を止める主要構造体であることが示されています(Matsumoto 2001年)。これは、膝関節の外反モーメントそれ自体が、ACL損傷を引き起こす可能性は低ということを意味しています。MCLが無傷の状態での外反モーメントにおけるACL緊張は最小限ですが、MCL断裂後は顕著です(Mazzocca 2003年)。Fayad (2008年)は、84件のうちたった5件が接触時によるもので、非接触時に起こるACL損傷は、MCLの完全断裂に付随して起こるということを示しました。 研究からの重要な情報: 膝関節における多面的な運動学が、ACLをより大きなストレスにさらし始める。 膝関節伸展と脛骨の前方変位(伸展に関連する)が、膝を最大の単一負荷にさらす。 伸展時のストレスの増大は、内旋・外旋動作や内反・外反動作のような付加的な動作によって増大する。 これがどのように私達を導くのか? 荷重は多面的にわたって発生し、リハビリテーションプログラムに反映されるべきである。 多面的張力に勝る単独の運動学変数は存在しない。 組織と運動系を段階的に露出するために、リハビリテーションにおいて、単一面的張力から多面的張力へと漸進することが重要である。 参照文献 Abrams G, Review Functional Performance Testing After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review, The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 2(1) 2014 Boden BP, Dean GS, Feagin JA Jr, et al. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury. Orthopedics. 2000;23:573-578. Fayad L Anterior cruciate ligament volume: analysis of gender differences, J Magn Reson Imaging. 2008 Jan;27(1):218-23 Gottlob CA, Baker CL Jr, Pellissier JM, et al. Cost effectiveness of anterior cruciate ligament reconstruction in young adults. Clin Orthop Relat Res 1999;(367):272–82. Hewett T et al, Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Knee Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes - A Prospective Study, The American Journal of Sports Medicine, Vol. 33, No. 4 2005. Kiapour A,Timing sequence of multi-planar knee kinematics revealed by physiologic cadaveric simulation of landing: Implications for ACL injury mechanism, Clinical Biomechanics 29 (2014) 75–82 Kobayashi et al, Mechanisms of the anterior cruciate ligament injury in sports activities: A twenty-year clinical research of 1,700 athletes, Journal of Sports Science and Medicine (2010) 9, 669-675 Markolf KL, Burchfield DM, Shapiro MM, et al. Combined knee loading states that generate high anterior cruciate ligament forces. J Orthop Res 1995;13:930–5. Matsumoto H, Suda Y, Otani T, et al. Roles of the anterior cruciate ligament and medial collateral ligament in preventing valgus instability. J Orthop Sci 2001;6:28–32. Mazzocca AD, Nissen CW, Geary M, et al. Valgus medial collateral ligament rupture causes concomitant loading and damage of the anterior cruciate ligament. J Knee Surg 2003;16:148–51. Moseley L, Reconceptualising pain according to modern pain science, Physical Therapy Reviews 2007; 12: 169–178 Myklebust G, Bahr R, Return to play guidelines after anterior cruciate ligament surgery, Br J Sports Med 2005 39: 127-131 Olsen, O.E., Myklebust, G., Engebretsen, L., Bahr, R., 2004. Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball: a systematic video analysis. Am. J. Sports Med. 32, 1002–1012.

ACL損傷の機能的戦略 パート1B

(パート1Aはこちらへ) (パート2Aはこちらへ) ACL損傷に関連する動作 ACL損傷の傷害機序を解明するために使用されている二つの方法は、映像解析や既往に関する問診です。どちらも限界はありますが、実にいくつかの共通する特徴を示しているのです。 ACL損傷は主に、プラントやカット、ジャンプ後の着地、ランニング時の急な減速や方向転換のような非接触型の機序によって発生します。傷害予防の観点から、これらは最も予防可能なものでしょう。 膝関節が内旋、あるいは外旋を伴い、外反に入ってしまった。 膝関節屈曲角度が浅かった(20度、あるいはそれ以下)。 患側の足が地面と接触した際に、傷害が発生した。 スピードが速かった。 体重配分が100%患側だった。 Olsen (2004年)は、ハンドボール選手を被験者とした彼の研究において、受傷時の状況を二つの大きなグループに分類しました。プラントとカットが機序のものが最も一般的で12件、そのうち4件が両足での蹴り出し時、8件が片足での蹴り出し時でした。全ての傷害が、蹴り出し側の膝に発生していました。1件を除く全件で、方向転換のための蹴り出し時に、膝が膝の軸の内側へ入っていました。膝関節は、内旋、あるいは外旋を伴うほぼ真っ直ぐな状態でした。 片脚着地が次に一般的で4件でした。足がしっかりと地面に着いていて、外旋の状態でした。 上記は、Olsen (2001年)の研究 'Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball: a systematic video analysis(ハンドボールチームにおけるACL損傷の傷害機序:系統的映像解析)'からの表です。 Kobayashiおよびその他 (2010年)は、日本で1,700人のアスリートを対象に20年間にわたる臨床研究を行いました。彼等は、非接触型が全ACL損傷の60.8%を占め、それらの症例の51.9%が、ニーイン・トーアウトの動的アライメントを伴うものであることを発見しました。この報告された動的アライメントは、膝関節の外転と外旋に関連している可能性があります。 Boden (2000年)は、100件のACL損傷のうち72%が非接触型であることを発見しました。ここでも、膝はほぼ完全伸展の状態であったことが確認されました。機序は、方向転換直前の急な減速、あるいは外反を伴う着地での膝関節からの崩れでした。 Olsenはまた、アスリートが同様の動作をこれまでに何度も繰り返しているかもしれないのにも関わらず、ACL損傷が発生してしまう理由について詳しく研究しました。多くの場合の、押された、掴まれた、著しく幅広い足の位置といったものと同時に、摂動が報告されました。予期せぬ出来事に対処するための運動能力は常に、特別手当みたいなもので、リハビリテーションや傷害予防の考慮に入れることが可能なもう一つの変数です。 ここでは、ACL損傷を引き起こす、道理にかなっていて一貫性のある運動変数と位置の一連について見てみましょう。このデータを持つポイントは、私達は利用可能な情報に基づいて、リハビリテーションと傷害予防の戦略の土台を築かなければならないということです。 これがどのように私達を導くのか? リハビリテーションにおいて、張力を変化させるために膝関節屈曲角度を利用することが可能。 浅い膝関節屈曲角度を使用するリハビリテーションと傷害予防は、高レベル、あるいは後半段階での戦略に利用できる可能性がある。 同時に起こる多面的運動学と動作を含む運動が必要不可欠。 脚全体の動作の順序と力の散逸。 リハビリにおいて動作の速度を段階的に上げていく。 リハビリにおいて片脚荷重の比率を段階的に上げていき、傷害予防においては片脚荷重を100%の比率で行う。 着地動作、減速動作、カット動作が、リハビリテーション後期と競技復帰には必要不可欠。 摂動、あるいは反応的要素のような付加的なトレーニング変数が重要。 いかなるダイナミックなスポーツにおいても、私達は、減速や力の合成をするために運動連鎖全体の使います。多くのACL損傷においては、膝が動きの三面全てにおいて、かなり動きを起こしているのがみられます。 私達はまた、膝関節に限局した動作と力の必要性を削減するための適切な動作を提供するために、同側における股関節と足関節の能力を探らなければなりません。足がしっかりと地面に着いた状態でのカット動作では、反対側の脚が反対の方向に動くことによって、地面に着いている脚の近位から始まります。この同時に起こる股関節の外旋と外転が、大腿骨を経由して、膝関節における動的な外反と関連する外旋を減少させるかもしれません。 制御された状態で、足関節の外反する能力と相対的に外転(回内に関連する動作)する能力もまた、脛骨を経由して膝関節の動作を制御するかもしれません。脛骨の内旋は、足が効果的に回内の可動域、あるいは速度を制御できないことが原因で引き起こされるのかもしれません。膝関節における外旋モーメントは、回内できない足が、大腿骨と密接に関連する脛骨の内旋を減少させることが原因で引き起こされているのかもしれません。 足関節背屈と股関節屈曲の減少はまた、膝関節屈曲角度を減少させるかもしれず、それがACL損傷に関連する膝関節の浅い屈曲角度につながる可能性があります。 脚全体の巧みな動作に焦点を合わせることは、プラント、カット、着地に関わる三つの構成要素を統合するために、有益な戦略なのかもしれません。複雑な協調、および複数の関節と筋動作の順序は、ACL断裂を引き起こすのに必須とされる強い力の散逸において必要不可欠です。 機能に関連する動作における巧みな、順序立てられた脚の動作。 部分的貢献のための三次元全てを通しての股関節と足関節の優れた能動的可動域。 ただ個々の筋肉の強化よりも、特定の動作の集合的な協調と制御に焦点を合わせること。 ここでは、 特定のリハビリテーションと傷害予防プログラムの作成を始めるために、 スポーツの機能的な必要性に関する研究と私達の知識から得られる多くのポイントをみてきました。スポーツにおいて必要とされる特定の動作を反映する、より機能に関連した競技復帰テストにおける研究、特に、高額な臨床機器を使用することなく実践できるものが必要とされています。 第2部では、私達が集めた情報を漸進的なリハビリテーションプログラムと操作可能な関連する変数に組み入れることに着目していきましょう。 参照文献 Abrams G, Review Functional Performance Testing After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review, The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 2(1) 2014 Boden BP, Dean GS, Feagin JA Jr, et al. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury. Orthopedics. 2000;23:573-578. Fayad L Anterior cruciate ligament volume: analysis of gender differences, J Magn Reson Imaging. 2008 Jan;27(1):218-23 Gottlob CA, Baker CL Jr, Pellissier JM, et al. Cost effectiveness of anterior cruciate ligament reconstruction in young adults. Clin Orthop Relat Res 1999;(367):272–82. Hewett T et al, Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Knee Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes - A Prospective Study, The American Journal of Sports Medicine, Vol. 33, No. 4 2005. Kiapour A,Timing sequence of multi-planar knee kinematics revealed by physiologic cadaveric simulation of landing: Implications for ACL injury mechanism, Clinical Biomechanics 29 (2014) 75–82 Kobayashi et al, Mechanisms of the anterior cruciate ligament injury in sports activities: A twenty-year clinical research of 1,700 athletes, Journal of Sports Science and Medicine (2010) 9, 669-675 Markolf KL, Burchfield DM, Shapiro MM, et al. Combined knee loading states that generate high anterior cruciate ligament forces. J Orthop Res 1995;13:930–5. Matsumoto H, Suda Y, Otani T, et al. Roles of the anterior cruciate ligament and medial collateral ligament in preventing valgus instability. J Orthop Sci 2001;6:28–32. Mazzocca AD, Nissen CW, Geary M, et al. Valgus medial collateral ligament rupture causes concomitant loading and damage of the anterior cruciate ligament. J Knee Surg 2003;16:148–51. Moseley L, Reconceptualising pain according to modern pain science, Physical Therapy Reviews 2007; 12: 169–178 Myklebust G, Bahr R, Return to play guidelines after anterior cruciate ligament surgery, Br J Sports Med 2005 39: 127-131 Olsen, O.E., Myklebust, G., Engebretsen, L., Bahr, R., 2004. Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball: a systematic video analysis. Am. J. Sports Med. 32, 1002–1012.

2つのタイプの歩行

トーマス・マイヤースのセミナーから。よく見られる2つの歩行のタイプと、それぞれのタイプが身体に与える影響を解説します。

シングルレッグトレーニングセミナー パート3

(パート2はこちらへ) (パート4はこちらへ) MBSCで収録された、シングルレッグトレーニングセミナーからの抜粋パート3。なぜ両脚でのスクワットを行わないのか?腰背部が力の変換器としてうまく働かないのであれば、リスクを最小限にするために何をするのか?

入場行進って同側パターン?対側パターン?

前回のアーティクルでは、スイング側とサポート側のコンセプトについて考えてきました。単純に言うと、ある関節に於いて、 スイング側:遠位の骨が近位の骨に対して動く サポート側:近位の骨が遠位の骨に対して動く という事でした。歩行を例に上げると、 スイング側:遊脚期 - 大腿骨が寛骨に対して動く サポート側:立脚期 - 寛骨が大腿骨に対して動く という事でした。このコンセプトを元にDNSの言う同側・対側パターンについて考えていきましょう。 まず同側パターンとは、同じ側の手と足がサポート側で、反対側の手と足がスイング側となっているパターンの事です。簡単に言うと同じ側の手と足が同時に動く動作、となるでしょう。左腕と左足が同時に動きます。その時右腕と右足はサポートしている、という状態です。つまり、この場合左側がスイング側で右側がサポート側となります。 赤ちゃんで言うと3か月ぐらいから同側パターンの動きが始まり、5か月ほどで仰向けから横向きに寝ることが出来ます。この寝返りのパターンは同側パターンの動きです。例えば仰向けで股関節が90-100度ほど屈曲した状態から右にコロンと寝返ってみてください。この際先に床につくのは体の右側ですよね?さらに転がっていくと右の上腕骨と大腿骨は床に寝た状態になります。膝の外側や肘などを起点とすると、その起点に対して残りの身体の部分が近づいてきます。つまり大腿骨や上腕骨に対して、骨盤や肩甲骨が動いている状態ですね。 という事は、右側の上肢も下肢もサポート側の動きをしていることが分かります。同じ側の上肢と下肢が同じサポート側なので、これは同側パターンなのです。さらにこの場合、左側はスイング側になります。陸上競技のやり投げ種目だったり、野球のピッチングやバッティングだったりというのは同側パターンです。またテニスのストロークやゴルフスイングなども同側パターンになります。野球をやった経験がある人は、一度は聞いたことがあるかもしれませんが、「前の壁」とか「体を開くな!」というアドバイスはまさに同側パターンを表しているといえるでしょう。右投げのピッチャーの場合左腕の使い方が重要なのですが、まさに左腕がサポート側の機能を果たしているかいないかで、右腕の出力は変わってくるでしょう。左腕はもちろん地面にはついていませんが、想像上の支持基底面をつくり、左上腕骨に対して左胸郭が近づいてくるように回旋できればいいですよね。 では、対側パターンについて考えてみましょう。対側パターンは対角線で考えます。例えば右腕・左脚がサポート側であれば、左腕・右脚がスイング側です。歩行するとき我々はまさに対側パターンで動いています。左脚が着地していれば、右足と左腕がスイング側になります。ちょっとわかりにくいですが、右腕はサポート側です。なぜならば前にスイングされた(左脚が着地する前はスイング側でした)右腕に対して、残りの身体の部分が近づいてくるわけですから、サポート側になります。 赤ちゃんはうつ伏せでの動きが活発になってくる6か月から7か月目辺りから対側パターンの動きが出始めます。7か月半で斜め座りが出来るようになり、そのまま四つん這いになれたらハイハイに代表される対側パターンでどんどん動くようになります。斜め座りは同側パターンなのですが、赤ちゃんはこの時期になると同側パターンだけだったものが、同側から対側、対側から同側パターンと次々に入れ替えることを学んでいきます。スポーツで言うと歩行やランニングはもちろん、ノルディックスキーやスピードスケート、陸上の3段跳びなどは対側パターンの動作を必要とすると考えられます。 同側パターンと対側パターンの特徴はつかめてきたでしょうか?実際の日常の動作で同側パターンと対側パターンの見分けがつきにくいという方には一つお勧めの見方があります。 左と右の肩峰を結んだラインと左と右のASISを結んだラインを想像します。このラインが平行を保ったまま動作が行われる、または行われるべき場合、これは同側パターンです。赤ちゃんは寝返りを打つ際に体幹を側屈させたりはしません。逆に対側パターンの場合は平行ではなく収束する関係になります。つまり二つのラインは延長線上でいずれ交わるという事です。赤ちゃんがハイハイしているところを上から見てみると一目瞭然です。まるで体幹の側屈を繰り返しているかのように、肩と骨盤が近づいては離れることを繰り返します。 ところで、そろそろ甲子園の時期ですが、めちゃめちゃ緊張する開会式の行進で同じ側の手と足が一緒に出てしまう人いませんか?あれは同側パターンです笑 僕は高校球児だったので経験があるのですが、あの入場行進は練習するんですよ。名門校となると開会式の前にこれでもかと練習します。今考えると軍隊のようですが、体幹をまったくブラさずに、肘はまっすぐにして腕を「元気よく」まっすぐ前に振ります。ちなみに僕がいた高校では肘はまっすぐ、親指を内側にこぶしを握り、手の甲を空に向けて行進したような気がします。どこかの軍隊のように膝こそ伸ばしませんが、ベルトの高さまでまっすぐ膝を上げます。腕を上げる高さと膝を上げる高さが決まっている、という所がポイントです。「元気よくはつらつと」見えるようにまっすぐ前に腕と膝を上げるのです。しかし、今よくよく考えてみるとこの動きは非常に不自然ですね。体幹、細かく言うと胸郭と骨盤がぶれない、もしくは交互に動かない。PRIの言う相反性交互運動を実践するならば歩行の際、どこかのタイミングで胸郭が右を向けば骨盤は左を向くことがあるでしょう。しかし入場行進にはありません。DNSの言う対側パターンであれば肩のラインと腰のラインが収束する関係にあるのに、胸郭も骨盤も平行のまま、しかもまっすぐ前を向いていて回旋しません。 という事は、入場行進は体幹の動きが同側パターンなのに四肢の動きは強制的に対側パターンになっている訳です。つまり矛盾した動きをするわけですから、この動きを繰り返し練習することはパフォーマンスの向上につながらないことはありありとわかりますね。さらにチームの輪を乱してはいけない、という責任感や夏の大会への気合だったり込める思いだったりが重なり、さらに球場のグラウンドの温度は40度を超える環境、そして極度の緊張状態となれば・・・よりPrimitive(原始的な)動きである同側パターンが顔を出して、なんと左足と左腕が一緒に出てしまうのです。 アメリカにはみんなが集って何かの始まりを宣言する、入学式や開会式の類のものが存在しません。それが必ずしも正しいとは思いませんし、日本のように開会式をして、さぁ始まるぞ!となるのは良いことだとは思います。どちらがいいのか・・・と考えてみたらそういえばそろそろオリンピックが始まりますよね。オリンピックには開会式があります。トップアスリートたちの入場行進はどうでしょうか?ある意味力の抜けた普通の「歩行」が見られます。あんな感じで力の抜けた歩行が出来れば、きっと本番でもうまく対側・同側パターンの引き出しを使って、本来の実力を発揮できるんじゃないかと思います。 甲子園でもオリンピックでも選手が実力を十分に発揮できますように!

ゴルフの為のTRXローテーションプレス

ゴルフの飛距離を伸ばすにもスイングの一貫性にも重要な、回旋を生み出す能力と回旋に抵抗する能力を同時に向上させるTRXサスペンショントレーナーのエクササイズを、TRXマスターインストラクターのTAがご紹介します。

直感に反したコーチング:より大きな負荷、より良い学び

レジスタンストレーニングのテクニックをコーチングするほとんどすべての場面において、負荷の増加が、エクササイズの指導をより困難にさせるということは言うまでもありません。言い換えれば、外的な負荷をかけた時、多くの人は“パニックモード”に陥ってしまうので、我々は後退として動きにかかる負荷を下げようとします。135パウンド(約61kg)でのデッドリフトが下手であれば、315パウンド(約142kg)ではより下手に見えることは確実でしょう。 重さを下げるということは、テクニックを最適に使用させるために我々が利用する後退の1つにすぎません。それ以外の戦略として、エクササイズの変更(例、型通りのデッドリフトではなく、トラップバーを使用したデッドリフト)、可動範囲を狭める(例、ラックプル対デッドリフト)、疲労を取り除く(例、それぞれのセットで数回ずつ減らす)、支持基底面を変化させる(例、ランジではなくスプリットスクワット)、減速要素(例、前方ランジではなく、後方ランジ)が含まれます。 しかし、ときにはこれらのルールに例外があることもあります。特に、重さを加えることで動きの質が向上し、動きのパターンが改善されるいくつかのケース、まるで、直感とは逆のように思えるケースの考え方について話していこうと思います。ここにいくつかの例を挙げます: 前方のカウンターバランス - この最も良い例がゴブレットスクワットとプレート負荷による前方スクワットです。かなり悪いスクワットパターンの人が、これらのポジションの1つで外的な負荷をかけることで、後方への荷重シフトがより簡単になり、よりよいコアの活動を促進されることで、すぐに動きが改善されるのを見る事ができるでしょう。

クロスオーバーステップアップ

股関節の回旋の可動性と共に、股関節周囲組織の強化を効果的に行うことができる、クロスオーバーステップアップをマイク・ロバートソンがご紹介します。

原始パターンの重要性

原始動作パターンは、多くの場合パフォーマンス向上とフィットネスにとってあまり重要なものとして捉えられてはいません;しかし、これらのパターンの動作に対しての影響は決して見落とせないものです。原始動作パターンは、ほとんどの人間の発育と発達の過程における動作を説明する為に使われていました。これらの基礎的動作はローリング、押し上げ、四つ這い、そしてクローリングを含みます。クローリングやローリングのような動きがいかにしてフィットネスやパフォーマンス向上、そして一般的な健康へと繋がるのかを理解するのは難しいかもしれませんが、簡単に答えれば、それは全てなのです。基礎的動作の向上は効果的なファンクショナルムーブメントへと導く基礎となります。その基礎は、機能向上やパフォーマンス向上におけるエクササイズプログラムのアプローチではしばしば忘れられがちです。 ファンクショナルパフォーマンスの最初のルールは、まず基礎を忘れないことです。私達は、可動制限のない赤ん坊としてこの世界に入ってきます;それから自分たちの過可動なシステムを安定させる方法を学び、すぐさま動作へと発展させます。私達は一般的に、フィットネスやパフォーマンス向上において原始パターンと考慮されるポジションを毎日使っています。ブリッジ、プランク、四つ這いやあらゆる仰向けまたはうつ伏せでのアクティビティは原始パターンであると考えられるでしょう。赤ちゃんはこういったタイプのモビリティーとスタビリティのポジションをハイレベルのファンクショナルムーブメントとロコモーションの為に成長過程において探求するのです。 多くのフィットネス専門家の方々は、プログラムのなかで特定の原始動作を使ってはいますが、こういった動作はたいていパフォーマンスの全体的なボリュームを向上させる為に利用されていて、質や効率性の為ではありません。多くの場合、私達はブリッジやプランクを取り入れてますが、片脚ブリッジやサイドプランクの能力を評価して左右差をチェックしたことはあるでしょうか?四つ這いでの対角線パターンはチェックしますが、回数を数えて両側の質を観察するでしょうか?クライアントやアスリートが、片側は努力無しでローリング出来ても反対側では全く違った動作パターンで苦労していることを考慮したことがあるでしょうか? フィットネスとパフォーマンス向上の専門家は、基礎的動作を見落とすことが多くありすぎます。なぜなら一般的なフィットネスやアスレチックな対象者においては、多くのハイレベルな動作を容易に目につく欠点なく実行できてしまうからです。多くの場合、人は制限と非対称性のために、代償パターンや非効率的な動作パターンを使って動作を行っています。ファンクショナルムーブメントスクリーンは、最初に、これらの制限や非対称性を識別することで、原始パターンに関連する優れた考察を与える為に紹介されたのです。 基本的な原始動作パターンは、理学療法において脳卒中のリハビリテーションの一部として長い間使われてきました。理学療法士は、もし脳が制限を認知しなければその周りで代償作用が起きることを理解して、神経系の問題を扱っています。代償とは生存メカニズムであり、あなたがクライアントやアスリートのモビリティとスタビリティの問題への識別を怠った時、彼らは代償という道を選択するでしょう。大きな筋群や主動作筋群を使って、これらの原始パターンを様々なレベルの効率性とクオリティーを伴って遂行することは、まず不可能でしょう。主動作筋群を排して、安定筋が実際の生活環境で機能するように観察することが良いでしょう。私達が犯す最大の過ちの一つは、従来のストレングス&コンディショニングの常識を安定のためのトレーニングに持ち込んでしまうことです。安定筋は、毎日ほとんどの場面で静的なポジションで活動するように作られていて、関節のアライメントと身体の姿勢を保持しています;10回3セットや従来のストレングストレーニングには反応しないのです。安定筋はエクササイズで肥大するようにはデザインされていませんが、正しいボリュームのトレーニングによって、筋骨格系をサポートし関節を保護してくれます。これにより、より優れた主動作筋群や大筋群によるパフォーマンスが可能となるのです。 安定筋のトレーニングにおける1番の誤解は、エクササイズの意識的な実行です。サイドプランクやシングルレッグブリッジ、またはローリングをおこなう為に色々と考えるべきではありません。こういった動きはコーチングされるべきではないのです。もし反射安定を見ることがなければ、あなたのクライアントやアスリートが安定を効果的、または効率的に使えていない可能性が高いのです。反射安定は動作や活動を見越した、安定筋による自然で自動的な反応(コーチングやキューイング無し)なのです。 反射安定が起きる為には、何らかの柔軟性アプローチで、まず適切なモビリティが確立されなければいけません。適切なモビリティが確立されたならば、適切な反射安定を妨げる制限と非対称性を改善する為に原始パターンを利用すべきです。 例えクライアントやアスリートが、中殿筋や腹横筋のような重要な筋群を収縮して孤立化できたとしても、彼らがそれらの筋群を機能的シチュエーションで効果的に使えるという保証はありません。効果的な動きやシステムのスタビライズの為に、筋肉と関節は適切なタイミング、コーディネーションとコミュニケーションで使われなければいけないのです。ただ単に筋を収縮させることは、その筋が適切に働くことを示しているではありません;これは、筋と脳がどうにかして繋がっているということを示しているだけです。私達はこの仮説を大昔に立てました。エクササイズ能力と安定筋の収縮能力は、単にそれに活動能力があることを示すのみであり;これは安定させるという最も重要な役割を実行する能力を示すものではありません。 次に機会があるときに試すことができる、原始パターンの安定テクニックをチェックする簡単な方法は下記の通りです。 シングルレッグブリッジの観察、左右両側、最初は静的なホールドの質、それから左右を比較して連続した反復の質をチェックする。 サイドプランク能力の観察、質とアライメント両方、そして次に量として、ホールドの秒数チェック。 よりアドバンスのクライアントやアスリートのプッシュアップの観察。プッシュアップのスタートポジションにつくように指示する:肘は伸展し、脊柱ニュートラルで右脚を持ち上げる。右脚を上げたままプッシュアップを連続して行い、骨盤と肩の間の安定性の低下をチェックする。難しさや安定性の低下が見られたとき、完遂したレップ数を記録し、その後左脚を上げて同様に行う。シングルレッグプッシュアップは上肢の運動中の胴体と股関節における安定への努力度を示します。これはレップ数や疲労を通してどのように安定性が低下していくかの素晴らしい展示となります。 四つ這いでの対角線はの可塑性をチェックできるもうひとつの運動です。この運動では、対角線パターンを作る為に左右逆の上肢と下肢を持ち上げます。私達はこれを、適度な抵抗と下背部にフォームローラーや丸めたタオルなどを置いて自然な脊柱のカーブを作る指示をして行うことを薦めています。あまり脊柱のニュートラルにこだわり過ぎないようにして下さい;クライアント又はアスリートには、シンプルにレップの進行中にロールを落とさないように指導しましょう。クライアントやアスリートにはゆっくりと、安定してレップをこなすように促し、腕と脚はしっかりと伸ばした長さに設定して、そこから軽度~中強度の抵抗でのレップ数を記録します。質とレップの数両方共に、反対側の対角線パターンと比較します。理想的なテスト状況はその人が20~40回の間でできることです;それゆえ、それに沿った抵抗を選択してレップ数とレップの質を反対側と比べます。その人のレベルやエクササイズの経験に関係なく、右と左の能力の違いに驚かされることでしょう。 原始パターンを考慮することは、あなたをより直感的で知性あるフィットネス専門家にする手助けとなります。私達はしばしば発育と発達を考慮することなくエクササイズのエキスパートになりますが、それこそが動作の基礎が最初に確立されるポイントなのです。例えば、クローリングを最初に確立せずに歩く子供はいません。しかし私たちはしばしば、理論上クローリングパターンの表象である四つ這いの対角線パターンすら考慮せずに、スクワットやランジ、デッドリフトを指導し過ぎる傾向にあるのです。 子供は適切な安定性を持ち、モビリティの制限なしに、自然に対称的に成長します。優先的な活動や怪我が、ほとんどのフィットネス専門家やパフォーマンス専門家が人が歳を重ねる毎に向き合うこととして納得しているアンバランスさや非対称性を生み出します。残念な事に、こういった問題を無視したり見落として、更なる代償作用や非対称性を作り出しているトレーナーやコーチ達は沢山います。 もっとも知的なフィットネスやパフォーマンス専門家はこういった非対称性や制限を見逃しません;彼らはこれらに真っ向から立ち向かいます;負荷を変化させて、ポジションにより負担を減らして問題の原因を修正する為に原始パターンさえも使うのです。 現代のフィットネスとトレーニング科学は、極度に乏しい機能不全が存在するなかでフィットネスを生み出す能力を与えてしまっています。ここでいう機能不全とは基礎的な動作パターンが制限されていたり、非対称的、またはかろうじて存在している程度であるという意味です。クライアントを、この機能不全の上に強化させることができたとしても、それは正しいことではないでしょう。座位で使用する固定された軸を持つ用具は、機能的パフォーマンスを向上させることなしにフィットネスという錯覚を与えてしまいます。機能不全の上にフィットネスを加えることは間違いなく可能ですが、それでは問題は解決しません。その人の機能不全を見破るあなたのツールを全て活用し、その修正に取り組んで下さい。その成果は、その人がより効率的に動くことができ、それゆえに、より効果的なストレングス、持久性とパワートレーニングの基礎を作り出すこととして現れることでしょう。

胸椎伸展を向上させる

胸椎のモビリティーを高めるエクササイズを繰り返しても、その効果が長持ちしなかった経験はありませんか?理学療法士のマイク・ライノルドが、胸椎の伸筋群の持久力を高めるドリルをご紹介します。