マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

可動性と運動制御の関係性

より良い運動制御を通して、可動性の欠乏がいかに急速に向上するのかをベン・コーマックがライブコースのデモでシェアします。キネティコスのアドバイザーの一人でもある近藤拓人さんをデモのモデルとして行われた、股関節のROMの評価とそのプロセスを通しての素早い変化をごらんください。

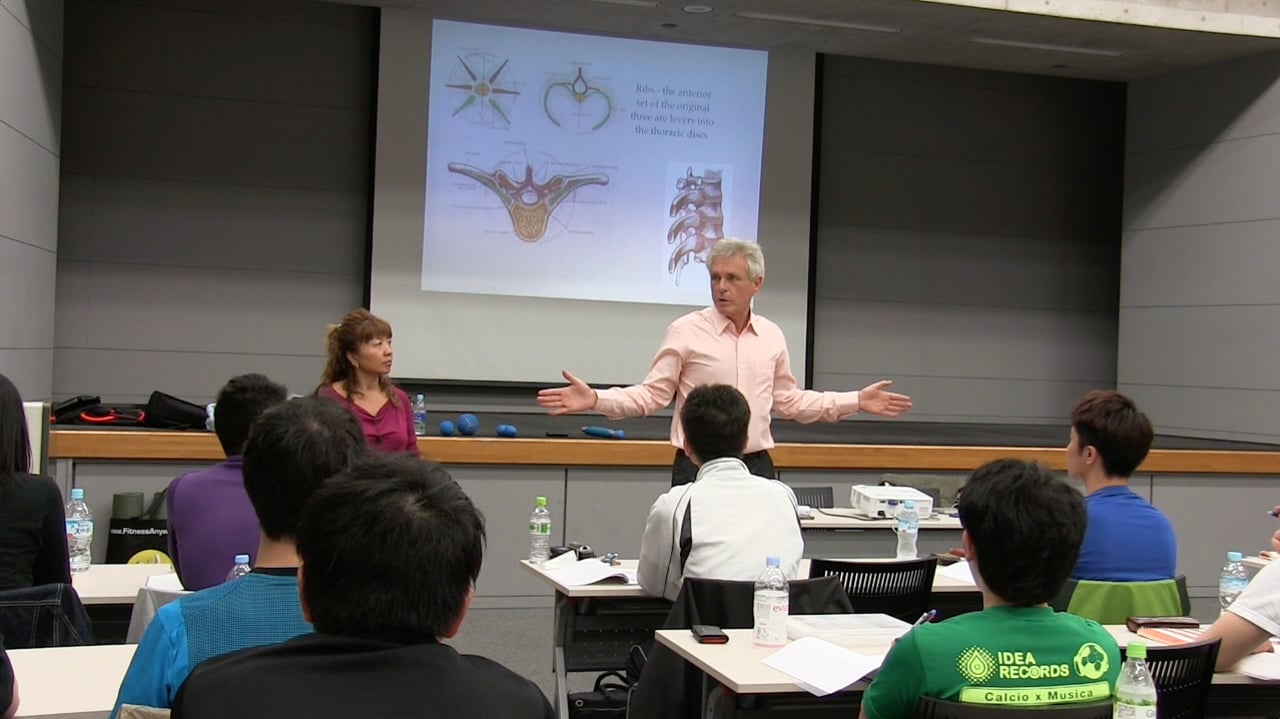

脊椎と肋骨の関係性

脊椎と肋骨とのユニークな関係性を、進化の過程における脊椎の発達から、トーマス・マイヤースが解説します。

Kaori’s Update #12 - ストレッチマトリックス

ファンクショナルの父とも呼ばれる、理学療法博士のギャリー・グレイが、動きの三面全てにおいて動くことを提唱した”動きのマトリックス”のコンセプトの一部を、わかりやすい言葉でご紹介します、

股関節を通して肩をクリアに

ウエイトトレーニングでのリフティングをより安全に行うために、肩の動きをよりクリアにするための骨盤をドライバーとしたアプローチを、ダグ・グレイがご紹介します。

パーシャルスクワットがスポーツにうまく移行されないのはなぜか?

パーシャルスクワットは、パーシャルスクワットにおいて個人をより強くはするが、フルスクワットへの移行はない。一方、フルスクワットはフルスクワットにおいて個人をより強くし、かつ(パーシャルスクワットと同様にはいかないが)パーシャルスクワットにおいても個人をより強くする。 これはおそらく、関節角度特有の筋力増加を生み出すメカニズムが、短い筋長におけるトレーニングと比較し、長い筋長におけるトレーニング後では異なるためであろう。長い筋長におけるトレーニングは、より多くの局所肥大を含んでおり、全可動域にわたる筋力へより良く移行されるようである。 それでも多くのコーチは、パーシャルスクワットにおける関節角度は、走行周期の立脚相、もしくはジャンプの際の関節角度と類似しているということに留意している。彼らはこの関節角度間の類似性から、パーシャルスクワットは特定の必要な部位において最大の筋力増加を生み出すはずであり、フルスクワットと比較しより良くスポーツへ移行するはずであると示唆している。 そしてこれには非常に納得がいく。 一方、ほとんどの研究は、パーシャルスクワットと比較し、フルスクワットは多くの点において、特にジャンプにおけるアスレチックパフォーマンスを向上するためにより優れているということを示している。 それではどのメカニズムがこの差違を引き起こしているのだろうか? 背景は何か? 我々は通常、ある1つの関節角度においてより強いということに留意しておけば、あまり多くの問題なくこの記事を理解することができるはずである。我々はその角度を瞬時最大トルク角度と呼んでいる。 この瞬時最大トルク角度は、異なるタイプのトレーニングにより、様々な方法において変化させることが可能である。 全可動域を使用、長筋長を使用、もしくはエキセントリックであるトレーニングプログラムは全て、瞬時最大トルク角度をより長い筋腱長に対応する関節角度へと変化させる傾向にある。対照的に、部分的可動域もしくは短筋長を使用するトレーニングプログラムは、瞬時最大トルク角度を、より短い筋腱長に対応する関節角度へと変化させる傾向にある。 そして最も重要なこととして、瞬時最大トルク角度の変化は、関節角度特有の筋力増強を引き起こすメカニズムの1つであるようである。 しかしながら瞬時最大トルク角度は通常、等尺性テストを使用して測定されており、それらは特に高速における動的収縮の際には異なる可能性がある。 では、これは起こるのだろうか? 瞬時最大トルク角度は角速度により異なるか? 瞬時最大トルク角度が、異なる速度において測定された際に異なるのであれば、全可動域のエクササイズは、部分的可動域のエクササイズと比較し、スポーツへより良く移行できる可能性がある。 これは、エクササイズが従来の高負荷スクワットである場合、ジャンプやスプリントと比較し、さらにより遅い動作速度を含むため、とりわけ関連があることとなる。 そしてこれは起こるのである! 瞬時最大トルク角度は、角速度が上昇する際、短筋腱長に対応した関節角度においてみられるが(モフロイドおよびその他、1969年、クナピクおよびその他、1983年、カヌス&ヤルヴィネン、1991年、ヨーンおよびその他、1991年、カーラフおよびその他、1997年、カーラフおよびその他、2001年、カーラフ&パーニアンポア、2001年、アンダーソンおよびその他、2007年、リッパモンティおよびその他、2008年)、この効果は全ての研究において常に観察されるものではなく、1秒間に180度以上の速度においてはそれほど著しくはない(フライ-ロウおよびその他、2012年)。 ヨーンおよびその他(1991年)により報告されたデータから生成された下のグラフは、瞬時最大トルク角度が角速度の増加と共にどのように変化したかを示している。各線は同じ関節角度可動域内で動く異なる角速度を表している。 これは膝関節屈曲である(左から右へと収縮している): 関節角速度に伴う瞬時最大トルク角度の変化 – ここで見られるように、動作速度の上昇に伴い2つのことが起こっている。 まず、角速度の上昇に伴う力の低下(力—速度の関係のため)により、線が下方へと移動している。 2つめに、瞬時最大トルク角度は、角速度の上昇に伴い、さらに右へと移動している。これは、瞬時最大トルク角度が徐々に短い筋—腱長において発生しているということを意味している。 これは膝関節伸展である(左から右へと収縮している): 関節角速度に伴う瞬時最大トルク角度の変化 なぜ瞬時最大トルク角度は速度の変化により異なるのだろうか? グラフからわかるように、瞬時最大トルク角度は、速度の上昇に伴いより短い筋—腱長に対応する関節角度へと移行している。 これはおそらく、筋—腱長が各関節角度において同じであったとしても、筋肉や腱は異なる収縮速度において同様に長さが変化するわけではないために起こっている。(筋肉が収縮する際、収縮が純粋に筋腱単位の短縮を含むコンセントリック収縮である場合であったとしても、多かれ少なかれ腱は常に伸長するということには留意すべきである) 高速の収縮にはわずかな筋の力が関わっており、収縮の始めに多少腱の伸長をもたらす。 高速の収縮におけるよりわずかな腱伸長は、収縮のコンセントリック段階において、筋肉がより長い時間伸長した状態を維持しているということを意味している。これは筋肉が、長さー張力曲線のプラトーにより長くいることを可能にする。ゆえに瞬時最大トルク角度は、全体の関節角度可動域における更に後方へと移行する(マレーおよびその他、1980年)。 低速の収縮には高い筋の力が関わっており、収縮の始めにより一層の筋伸長をもたらす。 この、より大きな腱伸長は、コンセントリック収縮の際、筋肉はあまり長い間伸長し続けているわけではないということを意味している。そのため長さー張力曲線のプラトーからすぐに下降する。ゆえに、瞬時最大トルク角度は、全体の関節角度可動域のより早い段階において見られる(マレーおよびその他、1980年)。また等尺性収縮は全ての中で最も低速で強い収縮である。 なぜこのことが重要なのだろうか? 瞬時最大トルク角度に関し、なぜ収縮速度が重要であるのか? そこには2つの重要な意味合いが存在する。 第1にそれは、等尺性の瞬時最大トルク角度と比較し、動的動作における瞬時最大トルク角度は、常により短い筋—腱長に対応する関節角度であるということを意味している。 第2にそれは、非常に速い角速度におけるスポーツ動作は、極めて短い筋—腱長に対応する関節角度における瞬時最大トルク角度を持つということを意味している。しかし同一人物において測定された際であっても、これらはより低速のバーベルエクササイズ、もしくは等尺性テストと同様の瞬時最大トルク角度ではない。これらの瞬時最大トルク角度は、さらにより長い筋—腱長において起こる。 これは、全可動域における高負荷レジスタンストレーニングが、同様の負荷における可動域の一部を使ったエクササイズと比較し、多くの高速運動動作に、より良く移行する理由であるのかもしれない。 ジャンプに関してこれは何を意味するのか? 大腿四頭筋はジャンプにおける鍵であり、ジャンパーもチームスポーツ選手も、テイクオフ前にフルスクワットの際に見られる深さまで膝を屈曲させているため、ほとんどのジャンプは中程度の大腿四頭筋長における瞬時最大トルク角度を必要としている。 このことは、それらが同様の関節角度付近での最大収縮を含むようであるため、一部のコーチたちが、パーシャルスクワットは有益であろうと仮定することにつながっている。 しかし、これは理論的に思われるが、動作速度に伴い瞬時最大トルク角度がどのように変化するのかということを無視している。 低速の高負荷スクワットの際、瞬時最大トルク角度は長筋長において観察される。一方、ジャンプは非常に高速の動作であることは明確であり、ゆえに対応する瞬時最大トルク角度は、さらにより短い筋長において観察されるということになる。 もし我々が大腿四頭筋の長い筋長で、ディープスクワットのようなトレーニングを行ったとすると、瞬時最大トルク角度をより長い筋長へ移行することとなる。しかし、動作速度を上昇することは瞬時最大トルク角度をより短い筋長へと移行するため、高速において測定した場合、これは中程度の筋長における瞬時最大トルク角度に相当することとなる。 これがまさにジャンプに必要なところなのである。 もしパーシャルスクワットのように、大腿四頭筋の短—中筋長においてトレーニングするとしたら、瞬時最大トルク角度はより短い筋長へと移行する。しかし動作速度の上昇は、瞬時最大トルク角度をより短い筋長へと移行するため、高速において測定した際、これは極めて短い筋長における瞬時最大トルク角度に相当する。 これはジャンプに関して望むことではない。 そしてこれが、パーシャルスクワットと比較し、ディープスクワットがより良くジャンプへ移行する理由である(ワイスおよびその他、2000年、ハートマンおよびその他、2012年、ブルームクイストおよびその他、2013年)。 スプリントに関して入手できる研究はより少ないが、同様の理論が適応できる。 結論 一部の人は、同様の関節角度が含まれるため、パーシャルスクワットはフルスクワットと比較し、より良くスポーツへ移行されるはずであると提議している。しかしフルスクワットは間違いなくより優れており、ジャンプとの関連性においてこれは非常に明確である。 この差違の理由は、瞬時最大トルク角度が動作速度に伴い変化するためである。最大トルク発揮速度は、低速において測定された際と比較し、高速で測定された際により短い筋—腱長において発見されている。 これはおそらく、筋—腱長は各関節角度において同様であるにもかかわらず、筋肉や腱は異なる速度において同等には伸長せず、腱伸長量は高速の収縮においてより少ないことが、筋肉が長さー張力曲線のプラトーにより長く居続けることを可能にするためである。 フルスクワットのような高負荷で低速のエクササイズは、長筋長において最大収縮を生み出す。腱長の変化量における差違により、これらの瞬時最大トルク角度は、ジャンプの際にみられるような、より短い筋—腱長に対応する関節角度におけるアスレチック動作の中の最大収縮に非常に良く対応している。 参照文献 Anderson, D. E., Madigan, M. L., & Nussbaum, M. A. (2007). Maximum voluntary joint torque as a function of joint angle and angular velocity: model development and application to the lower limb. Journal of Biomechanics, 40(14), 3105-3113. Bloomquist, K., Langberg, H., Karlsen, S., Madsgaard, S., Boesen, M., & Raastad, T. (2013). Effect of range of motion in heavy load squatting on muscle and tendon adaptations. European Journal of Applied Physiology, 113(8), 2133-2142. Frey-Law, L. A., Laake, A., Avin, K. G., Heitsman, J., Marler, T., & Abdel-Malek, K. (2012). Knee and elbow 3d strength surfaces: peak torque-angle-velocity relationships. Journal of Applied Biomechanics, 28(6), 726-737. Hartmann, H., Wirth, K., Klusemann, M., Dalic, J., Matuschek, C., & Schmidtbleicher, D. (2012). Influence of squatting depth on jumping performance. Journal of Strength & Conditioning Research, 26(12), 3243. Kannus, P., & Jarvinen, M. (1991). Knee Angles of Isokinetic Peak Torques in Normal and Unstable Knee Joints. Isokinetics and Exercise Science, 1(2), 92-98. Khalaf, K. A., Parnianpour, M., Sparto, P. J., & Simon, S. R. (1997). Modeling of functional trunk muscle performance: Interfacing ergonomics and spine rehabilitation in response to the ADA. Journal of Rehabilitation Research and Development, 34(4), 459. Khalaf, K. A., Parnianpour, M., & Karakostas, T. (2001). Three dimensional surface representation of knee and hip joint torque capability. Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, 13(02), 53-65. Khalaf, K. A., & Parnianpour, M. (2001). A normative database of isokinetic upper-extremity joint strengths: towards the evaluation of dynamic human performance. Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, 13(02), 79-92. Knapik, J. J., Wright, J. E., Mawdsley, R. H., & Braun, J. (1983). Isometric, isotonic, and isokinetic torque variations in four muscle groups through a range of joint motion. Physical Therapy, 63(6), 938-947. Moffroid, M., Whipple, R., Hofkosh, J., Lowman, E., & Thistle, H. (1969). A study of isokinetic exercise. Physical Therapy, 49(7), 735. Murray, M. P., Gardner, G. M., Mollinger, L. A., & Sepic, S. B. (1980). Strength of Isometric and isokinetic contractions knee muscles of men aged 20 to 86. Physical Therapy, 60(4), 412-419. Ripamonti, M., Colin, D., & Rahmani, A. (2008). Torque–velocity and power–velocity relationships during isokinetic trunk flexion and extension. Clinical Biomechanics, 5(23), 520-526. Weiss, L. W., Fry, A. C., Wodd, L. E., Relya, G. E., & Melton, C. (2000). Comparative Effects of Deep Versus Shallow Squat and Leg-Press Training on Vertical Jumping Ability and Related Factors. The Journal of Strength & Conditioning Research, 14(3), 241-247. Yoon, T. S., Park, D. S., Kang, S. W., Chun, S. I., & Shin, J. S. (1991). Isometric and isokinetic torque curves at the knee joint. Yonsei Medical Journal, 32(1), 33-43.

内側筋間中隔

手の薬指と小指が痺れたり、チクチク感を感じる時、手根管症候群ではなく、尺骨神経障害ではないか?と判断する方法や、その解決方法に関してDr.ドゥーリーがシェアします。

より良いモビリティーを即効的に得る

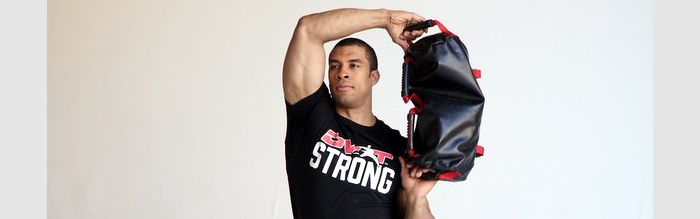

より良いモビリティーを即効的に、というのは高遠な約束のようですが、これはインフォマーシャルではなく科学なのです。これは、私自身が過去5年間に4回受けた脊椎外科手術からの回復という経験の後に発見したメソッドです。 私が手術を受けることになったのは、質の悪いトレーニングの結果ではなく、幾らかの遺伝的な問題と何十年ものスポーツのために必要となったからです。遺伝的な問題とスポーツの組み合わせは、私の上半身、下半身のモビリティーにかなりの欠如を残しました。まず最初、私は多くの人たちが行うであろうプランのように、ストレッチしてストレッチしてストレッチしまくりました。ストレッチで心地よくなることはできましたが、モビリティーは決して向上させることができなかったのです。 もし今であれば、何かがうまく効を奏さない場合に、いつまでもそれを繰り返すことはしないでしょう!もちろん変化は必要としていましたが、いったい何をしたら良いかがわからなかったのです。全てをリサーチしてみました。そして理学療法士のグレイ・クックと脊椎専門家のDr.スチュアート・マクギルの本を読んでいるうちに閃きが生まれたのです。クックもマクギルも共に、理学療法の概念であるPNF (固有受容的神経筋促通)に言及していました。このクラッシックな治療的アプローチは、筋肉にフォーカスをおくのではなく、神経系のパワーにフォーカスをおいています。 ”近位のスタビリティーによる遠位のモビリティー”が、私のスローガンとなりました。今この意味がよくわからなくても、これはあなたのトレーニング方法を変化させることになるでしょう。この概念は、脊椎が不安定性を知覚しているとすれば、保護のために四肢のモビリティーを低減させるという考えに基づいています。これは肩や股関節においてかなりよく見られます。私は、毎回ハムストリングスのストレッチをするたびに、今まで一度もストレッチをしたことがなかったかのように感じていました。私の問題は、筋肉ではなく神経系と不安定性にあったということは明白です。この概念を使用することが私のモビリティーとトレーニングの方法を完全に変化させました。ストレッチをするのではなく”アクティベーション/活性化”するという概念が私のモビリティーとストレングストレーニングを劇的に向上させたのです。そして、その効果があったのは私だけではありませんでした。 世界中飛び回って指導をするうちに、私は人々にまるでマジシャンであるかのように思われるようになりました。アクティベーションの概念を使うことで、長年モビリティーの問題を抱えてきた人達を、あっと言う間に変身させることができたのです。でもこれはマジックではなく科学です。 素晴らしいことに、これらのアクティベーションドリルのほとんどは、ケトルベルとアルティメイトサンドバッグで行うことができます。モビリティーを劇的に変化させる3つのお気に入りのドリルをご紹介しましょう。 ケトルベルデッドバグ 多くの人たちがデッドバグはコアのみのエクササイズであると思っているようですし、これは間違いなく強力なコアのエクササイズです!が、このエクササイズを使う際に目指すゴールが、他のコアエクササイズとの違いを生むことになります。 デッドバグのエクササイズは、クロスパターンの考え方の理解とともに、骨盤のコントロールという価値ある概念を教えてくれます。クロスパターンは、私たちが歩く時、走る時、そして反対側の四肢が動く必要のあるすべての動きに置いて重要なものです。私たちは、この自然な反対側の四肢のパターンを様々な理由で使ってはいますが、それでもさらにトレーニングされる必要があります。残念なことに、怪我や運動不足のライフスタイルによって、私たちはクロスパターンのような自然な人間の動きを失ってしまうからです。 ケトルベルを使ったデッドバグは、反射的に働く深部のコアの筋群とともに、コアの筋力とクロスパターンを向上させます。反射的な深部のコアの筋群を意識することはないかもしれませんが、これらは脊椎の安定性に大きな影響力を持つのです。でも、ここで多裂筋を収縮させるように言われても、よくわからない感じがするでしょう。デッドバグのようなエクササイズは、これらの反射的な筋肉をトレーニングすることを助けてくれますから、骨盤底を見つけようと努力したりしなくても良いわけです。 動作にケトルベルを加えることは、抵抗と重要なフィードバックを提供します。デッドバグをウエイトからのフィードバックなしで行うことは、エクササイズの安定性の側面を取り逃がしてしまいます。このドリルの価値をより良く得るためには、シンプルなプログレッションが十分に役立ってくれます。 ケトルベルのヘイローとアルティメイトサンドバッグのアラウンドザワールド これらの妙なドリルを以前に見たことがあるかもしれません。これらは、モビリティーと筋力を向上させるための”最良の方法”の一つかもしれないのです。ほとんどの皆さんが、ウエイトを動かすことにフォーカスをおきがちですが、動かさない部分にフォーカスをおいて行う必要があります。 ケトルベルのヘイローも、アルティメイトサンドバッグのラウンドザワールドも、身体の周りをウエイトが円を描くように動きます。これらの動きはどちらも、ウエイトから受ける動きに体が”抵抗すること”へのチャレンジとなります。コアに360度でチャレンジをすることをイメージしてみましょう。これは、コアのエクササイズのほとんどが身体を制限された可動域や方向でトレーニングするのみであるために、とても重要なことになります。 両エクササイズともに、トールニーリング、またはハーフニーリングのポジションで、コアをよりアクティベーションして行うことができます。ドリルが立った状態でも行えるように、足が地面を押して活性化することを指導する必要もあります。アクティブな足部は、コアにとって重要な筋肉であるハムストリングスと臀筋を活性化します。シンプルに足を使うようにキューイングをすることで、ドリルを大きく変化させトレーニングにおけるリフティングをより強化することへのキャリーオーバーが期待できます。 ケトルベルのヘイローとアルティメイトサンドバッグのアラウンドザワールドの違いは何でしょうか?ケトルベルのヘイローは小さめの可動域を持ち、体幹の安定性に制限があり肩関節の可動域が制限されている人にとってのより良い選択です。アルティメイトサンドバッグのアラウンドザワールドは、可動域がより大きいため、より重い重量を使うことなくプログレッションをするのに優れた選択です。 ケトルベルプレスまたはアルティメイトサンドバッグMAXグルートブリッジ グルートブリッジは、股関節を適切に伸展をする方法を指導するために、RKCで長年使用されてきました。適切な股関節伸展は、スイングやスナッチ、クリーンのようなバリスティックなパフォーマンスを向上させます。より重要なことして、いかに股関節を使って重りを持ち上げるかを教えてくれるのです。 最近のフィットネスの考え方の中で最も重要なことの一つは、筋肉とともに靭帯、腱、筋膜に注目をするということです。筋膜は全てを包む軟部組織のタイプの一つであり、身体全体いたるところに存在する、コミュニケーションとコネクションのシステムでもあります。2つの缶が糸でつながれている、手作りの”糸電話”のおもちゃをイメージしてください。この糸は、筋膜のコミュニケーションにおける役割をよく現しています。 筋膜は、かなり特化されたコネクションを作り上げます。最も重要なコネクションの一つは、理学療法士のダイアン・リーが、ポステリアオブリークシステムと表現するものです。これは、右脚が左腕と、左脚が右腕とつながるというクロスパターンにも関わります。ポステリアオブリークシステムは、歩行やランニングといった不安定な活動時に安定性を生み出し、より効率的に身体が動くことを助けるために働きます。 ポステリアオブリークシステムを、どのようにしてトレーニングに加えれば良いでしょうか?RKCでは、スイングやその他のバリスティックな動きにおいて、肩をパッキングして広背筋を活性化することを学びます。事実、臀筋と共に広背筋を使わないことは機能的ではないということに関して議論をすることもできるでしょう。 ケトルベルやアルティメイトサンドバッグを使用したグルートブリッジで、広背筋、コア、臀筋を容易にコネクトすることができます。ケトルベルやアルティメイトサンドバッグを加えることで、このシンプル且つパワフルなドリルの効果をより大きくすることができるのです。 指導をする際にいつも伝えるのは、私たちのゴールは、よりたくさんのエクササイズを教えることではなく、身体がいかに動くのかを指導することであるということです。ユニークなエクササイズを指導することが私たちの”マジック”の源なのではなく、マジックは私たちの身体がいかに自然に動くのかを再教育するときに起こるのです。結果が全てを物語るのですから!

より良いモビリティーを即効的に得る(ビデオ)

同タイトルの記事でも紹介された、ケトルベルやアルティメイトサンドバッグを用いた反射的なコアとスリングシステムの連鎖を利用したアプローチの数々を実際のエクササイズドリルでご紹介します。

スイング側とサポート側、そして同側バターンと対側パターン

みなさん、こんにちは!前回の投稿から少し時間が開いてしまい、あっという間に夏になってしまいましたね。 前回はPRI的に見る関節の動きの捉え方について考えていきました。股関節で言うとFAとAFという考え方で、大腿骨が(安定した)寛骨臼に対して動くのがFA、寛骨臼が(安定した)大腿骨に対して動くのがAFでした。実はこのコンセプトに合わせてDNSに似たようなコンセプトがあるので一緒に書こうと考えていましたが、書き終わるころにはすっかりPRIの話で終わってしまっていました笑 ですから、今回はその似たようなコンセプトである同側パターン・対側パターンについて考えていきたいと思います。 PRIとDNSのコンセプトは一緒に語られることが多く、事実ぼく自身させて頂いているワークショップでもほぼ並列でお話ししています。混ぜて話すとPRIとDNSのコンセプト自体ぼやけてしまうので、そうしていませんが、似ている部分が多い為に同じワークショップで2つのコンセプトを話してもある程度つなげて理解していけるような気がします。特に呼吸が大切である、という部分に関しては双方一致しており、呼吸という共通点があるからこそKinetikosフォーラムでこのセクションがあるんだと思っています。今回は呼吸に関しては世界のTK氏もぼくも書いてきたのでひとまず置いておいて、同側・対側パターンについて考えたいと思います。 そして同側・対側パターンについて考えるとき欠かせないのが、サポート側(Support Side)とスイング側(Phasic/Stepping Forward Side)というコンセプトです。例えば歩行についてサポート側とスイング側を考えてみましょう。左足が地面についている時(=立脚期)右足は地面から離れていますよね(=遊脚期)。この際左はサポート側で、右はスイング側となります。左脚には地面からのサポートがあり、それによって左脚が残りの身体のサポートになっているという事です。逆に右脚は左側からのサポートのおかげである程度自由に動くことが出来ます。もちろん右足が立脚期にあるときは右がサポート側になりますし、この際左はスイング側となります。言い換えるとスイング側をオープンキネティックチェイン(OKC)、サポート側をクローズキネティックチェイン(CKC)とも言えそうですが、個人的には少しニュアンスが違うと考えています。 サポート側とスイング側が大切なコンセプトであるのは、それぞれの側の筋肉の使い方が違うからです。続けて歩行を例にして、最初にスイング側の股関節を考えてみましょう。スイング側の脚は安定している寛骨に対して大腿骨が動いています。ですから、股関節の屈曲時には屈曲筋は大腿骨から骨盤方向に引っ張り、大腿骨を動かします。 スイング側というコンセプトを関節で考えたときに重要なのは、遠位の骨が近位の骨に対して動く、という事なのです。そしてスイング側の動きをトレーニングに置き換えて言うと、一般的なトレーニングはほとんどスイング側の動きをしています。フィットネスジムで見かけるマシントレーニングやダンベルを使ったトレーニングなどはスイング側の動きをトレーニングしているものだと言い換えることが出来ますね。もちろん「近位の安定性が遠位の動作性を生む」という言葉にあるように、スイング側の近位の骨が安定しているというのが前提です。 ではサポート側の動きを考えてみましょう。歩行時には右脚が立脚期の時は右側がサポート側です。再び股関節を見てみると、右脚は地面についているので安定している大腿骨に対して寛骨が動きます。ですから股関節の屈曲時には屈曲筋は骨盤から大腿骨方向に引っ張り、骨盤を動かします。 サポート側のコンセプトで関節を考えると、近位の骨が遠位の骨に対して動く、という事になります。歩行の場合で考えると、地面に足が着地した後、着地した側の股関節は内旋方向に動いていきます。大腿骨に対して寛骨が内旋していく動きです。 なかなか想像しにくいですよね。というのも、ほとんどのトレーニングだったり、エクササイズというのはサポート側というコンセプトはあまり考えられていなかった訳ですから仕方がありません。もう一歩深く考えると今まではトレーニングやエクササイズの際に動いている部分には注目してきましたが、「動いていない部分」と言うのがサポート側の役割であり、重要な課題なのです。 例えば、スプリットスタンス、またはランジの姿勢になり、片手でケーブルを手前に引くエクササイズをするとします。この際前足の股関節は閉じたり開いたりしますが、この部分はまさにサポート側の動きです。安定した大腿骨に対して骨盤が動いている(遠位の骨に対して近位の骨が動く)ので、まさにサポート側です。こういったエクササイズの場合、一般的にトレーナーはどの様にケーブルを引くか、広背筋を使っているかどうか注目しますよね?肩がすくんでいないか、あごは上がっていないかなどチェックするかもしれません。体がぶれてほしくないので、しっかりとプルの動きに集中出来るように下半身の動きを固定、または制限していたかもしれません。ですが、サポート側というコンセプトを考えると大腿骨に対して骨盤を動かすというトレーニングにはこの片手のケーブルプルは最適でしょう。個人的にはどんどん股関節を動かしていいと思います。 もうお分かりかもしれませんが、ケーブルプルをしている際、ケーブルを持っている方の腕はスイング側の動きです。安定した胸郭、または肩甲骨に対して上腕骨が動いていますから(遠位の骨が近位の骨に対して動く)、スイング側の動きです。 写真はケーブルを引っ張っていますが、同時に股関節は外旋している状態です。彼の安定した左の大腿骨に対して骨盤が外旋したパターンですね。 こういった考え方をしながらトレーニングを再考すると今までとは少し違った景色が見えてくると思います。それでは次のアーティクルではこのスイング側とサポート側のコンセプトを元に同側・対側パターンについて考えていきましょう!

足首捻挫を予防する

ハイキングをするときに、足首の保護をするようなシューズを着用するのではなく、より自由な動きの可能なミニマルシューズを着用して足首の捻挫を予防するには、どのようなチェックとプロセスが必要なのでしょうか?

頸椎と肩帯の分化

レニー・パラチーノが、首が肩から独立して回旋することができるように、肩帯から頸椎を分化することの重要性を語り、また、テーブル上でのアセスメントの方法と、頸部の張力による統合性の確認の方法をデモでご紹介します。

肩帯前部の組織へのアプローチ

レニー・パラチーノが、肩帯前部の構造へのアプローチの方法をデモでご紹介します。頸椎と肩帯の分化のアセスメントに引き続いて行うことも、また単独のアプローチとしても行うことが可能です。