マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

予測的コーディング、なぜ期待が運動と疼痛に重要なのか パート1/2

予測的コーディングは、最近私が勉強している新しい知覚のモデルです。ある意味、これは常識的で直感的なことですが、とても難しく思考を広げるものでもあります。この投稿では、私が学んだことと興味深く実践的なことを説明します。 その前に、なぜこのトピックが、運動と疼痛に関連している人たちに興味あるべきものなのかをみてみましょう。 はじめに、良い運動は良い知覚を必要とします。身体を協調して動かす技術は、空間のどこに身体がありどのように動いているのかを知覚する技術と切り離せません。私たちは動くために知覚し、知覚するために動くので、動きが見事な人を“身体感覚”や“固有感覚”が素晴らしいとよく言うのです。 二つ目に、疼痛は知覚の性質に含まれています。身体が危険に陥っているのか、そして身体を保護するために何をするべきか、脳の判断によって疼痛は変化します。もし足が痛ければ、それが正しくても間違っていても、脳が足のケガを知覚しているということを意味します。身体に関する知覚は(他の全てと同様に)誤っている場合もあり、そのため損傷のない部分が痛かったり、損傷している部分が痛くなかったりするのです。知覚の科学についてさらに学ぶことで、疼痛と疼痛の治療方法を必然的に学ぶことになります。 従来の知覚モデル:ボトムアップ 従来の知覚モデルは、おおよそ以下の通りです。私達は、目、耳、皮膚、筋などにある神経終末から知覚情報を集めます。この情報が脳に伝達され、そこで情報が処理され、意味が解釈され、さらに原因についての知覚が作り出されます。 例えば、私の妻の顔を目の前に見るとき、彼女の顔に光が反射し、その光のパターンを私の目が認識して脳に送られ、私の脳はそのパターンが妻の顔から来ているものだと認識し、そのため彼女がそこにいるのだという知覚を作り出すのです(私が誰の指図を受けたらいいのかわかるように)。 あるいは、もし誰かが足を踏み出して膝に痛みを感じたとき、それは、その一歩からの機械的な力が侵害受容(痛覚)を刺激し(損傷の可能性に関する神経シグナル)、そのシグナルが脳に届きます。脳は膝への脅威があると判断し、保護を促すために疼痛を作り出したのです(足を引きずって歩くかもしれません)。 ですから、このモデルは、非常に“ボトムアップ”あるいは“外側から内側”のものです。外の世界から身体の末梢までの情報の流れ、そして身体の末梢から脳までの情報の流れを強調しています。 このストーリーには何が欠けているでしょうか?このモデルがうまく説明できないのは、入ってくる感覚情報の意味を脳が判断するときの、過去の経験の役割に関してです。そこで予測的コーディングのモデルに価値が加わります。このモデルは“トップダウン”の要因がどのように入ってくる感覚情報を修正するのかを説明します。 予測的コーディング:期待は重要 予測的コーディングモデルによると、脳は外の世界(および私たちの身体)の表象やモデルを常に作り、改良しています。私たちの知覚は単に入ってくる感覚データだけではなく、これらのモデルに大きく左右されます。 例えば、私の家の内面モデルは、私の犬のリーバイという四つ足の動物を一匹だけ含んでいます。もし薄暗いリビングを歩いていて、狼をちらっと見たとすれば、実際にはたぶん自分の犬リーバイを見るでしょう。つまり、私の知覚は実際に私の目からの知覚データよりも私の期待によって決定されているのです。 期待が知覚をどのように決定しえるのか、いくつかの例を以下の写真で見てください。 最初の二つの写真では、あなたの目が伝えたことと非常に異なるものを知覚しました。これは言葉が通常どう綴られているかに関する、あなたの今までの推測に基づいています。3つ目の写真では、今までの経験に基づいた顔の部位がある一定に配置されている 、二つの正常な顔を見ました。(写真を逆さまから見ると非常に違う配置が見えます) これは他の種類の感覚でもよく見られます。悪魔のメッセージが歌詞に隠されていると考えていると、レッド・ゼッペリンの“天国への階段”を逆に演奏するとそれが聞こえてきます。後ろから誰かの腕に氷をのせ、同じタイミングで“熱い!”と言えば、その人は熱を感じます。 プラシーボの鎮痛効果は、それが疼痛を軽減するだろうという期待に純粋に基づいているのです。ノセボは、その逆の作用で、疼痛を予期することが疼痛を促します。ある程度、私たちは予測していることを知覚しているのです。 トップダウンとボトムアップの比較 予測的コーディングモデルは、期待が知覚にどのように影響するのかを正確に説明できます。神経系は、脳の皮質が一番上で神経終末が一番下というように、序列的に整理されています。神経系のより高いレベルでは、下のレベルから入ってくる感覚データの流れを常に予測しています。これらの予測は、入ってくる感覚データ(ボトムアップ)に見合う下方に流れる神経活動(トップダウン)を作ります。神経活動がすれ違うと、予測されたことと感じられたことが比較され、それによって予測エラーが発生します。言い換えれば、トップダウンがボトムアップと“握手”をし、相違が話し合われ、妥協に行き当たるのです。 エラー(あるいは相違)が比較的小さければ、ランダムな騒音か、“かなり近いもの”として無視されます。神経系のさらに高いレベルには予測エラーは伝達されず、予期していたその通りの世界が知覚されます。エラーが大きければ、さらに高いレベルまでミスが伝達され、世界のモデルを更新できるようにします。驚くことや重要なことが起こったという主観的な感情が生まれ、入ってくる感覚データの方へ自動的に注意がシフトし、知覚と行動がそれに応じて調整されます。 予測の強さや自信は、予測エラーの扱われ方に大きく影響します。入ってくる感覚データの予測の確信が非常に高ければ、(たくさんの過去の経験に基づいているかもしれない)有意なエラーであっても無視されます。しかし予測の確信が低ければ(状況が新しく、エラーが予想されているかもしれない)、ボトムアップの感覚情報が神経系の高いレベルまで上がる可能性は高く、知覚の変化を促します。注意力もまた、予測エラーの処理のされ方と重要な関係を持っています。もし私が、ある感覚情報の流れに注意を払えば、予測エラーを無視するのではなく、エラーに気づく可能性が高くなります。そのため、システムは、相対的な確信のレベルやどちらかへの注意力に基づいて、知覚にトップダウンあるいはボトムアップの要因を支持する偏見をもたらします。 例えば、私の世界のモデルによると、私のガレージの中にある黒いSUVは私の車のみです。違う車に交換したとしても、私はたぶん気づかずに車に乗ってしまうでしょう。私の知覚は、目からくる情報ではなく予想によってコントロールされています。しかし、トップダウンの予測よりもボトムアップの感覚がはるかに私の知覚をコントロールしている混んだ駐車場では、同じ錯覚に苦しまないでしょう。 このモデルがどう働いているのか基本的なことが理解できたところで、これからこのモデルが知覚に関連している一般的な現象とあまり一般的ではない現象をどのように説明するのか見ていきましょう。

ストレングストレーニングは動きのパターンを変えるか? パート3/3

ストレングストレーニングはラテラルカッティングにおける膝の屈曲を増加するか? ドロップジャンプから一旦離れ、ラテラルカティングに話題を移そう。コクランら(2010)は、あらかじめ計画した状況下と突発的な状況下の両方で、30度と60度のサイドステップと30度のクロスオーバーカティングと直線ランを実施する時の膝の動きに対し4つの異なるトレーニングプロトコルを作り、その効果を評価するという野心的な計画を立てたことがわかる。 それでも、膝の最大屈曲に関する唯一の発見は、フリーウェイトトレーニング(マシーンウェイトトレーニング以外)は実際、カッティング動作での膝の屈曲を減少させた、ということである。この結果によって、ストレングストレーニングは、ラテラルカッティング中のケガにつながるような動きのパターンにとって不利であると推測できるが、ひとつの研究のみをもとにこれを評価するのは難しい。 ストレングストレーニングはドロップジャンプにおける膝の外反を低減するか? 予測したように、ストレングストレーニングだけでは、ドロップジャンプにおける膝の外反は低減しないようだ。少なくとも、キューイングをしてもらえない状況やガイドしてくれるコーチがいない場合にはそうである(マッギンら、2006;マッカーディら、2012;近藤&染谷、2016)。理由として、それが気づかないほどの小さな変化だったのか、または純粋に効果がまったくなかったのかは、明らかではない。 同様に、ドロップジャンプに似ている水平ストップジャンプのストレングストレーニング後でも、膝の外反には効果がなかった(ハーマンら、2008)。 一方、適切な動きに関するフィードバックを伴う時(一種の熟考練習)、ストレングストレーニングは、股関節の外転角度の増加に効果的である。また、水平ストップジャンプでは膝の外反に減少傾向が見られる。興味深いことに、フィードバックだけでは効果的ではない(ハーマンら、2009)。 このことは、ストレングストレーニング、ジャンプ練習の両方とも、ドロップジャンプにおける膝の外反などの主要な動きのパターンを改善するという明確な役割を果たす可能性を示している。 よくよく考えてみれば、これは、ストレングストレーニングと比較してなぜプライオメトリックス(フィードバックの有無に関わらず)の方が、一般的にジャンプ動作における動きのパターンを改善する信頼性が高いのかを説明できる(レファートら、2005;スターンス&パワーズ、2014;ナイマン&アームストロング、2015)。本質的に、それらはストレングストレーニングといくつかの動きの練習を統合し、ひとつのエクササイズにしたものである。 ストレングストレーニングは片脚スクワットにおける膝の外反を低減するか? ドーソン&へリントン(2015)のとても上手く構成され、彼ら自身も誇りに思うべき研究では、グラウンドベースでのストレングストレーニング(大臀筋と中臀筋)の効果と片脚スクワットでの膝の外反のための動きのトレーニングの効果を比較した。どちらのトレーニンググループでも前額面の投射角度は約6.5度減少した。そして、股関節の内転角度も約4.0度改善し、グループ間の差はなかった。 このことは、ストレングストレーニングがドロップジャンプでの膝の外反に効果がないようであっても、簡単な股関節のストレングス(四つん這いの股関節伸展や側臥位での股関節外転)でさえ、片脚スクワットでの膝の外反を改善できるかもしれないことを示唆している。 これはまた、股関節と膝の筋力を片脚スクワットでの膝の外反と関連付けたクレイボーンら(2006)の、発見をある程度証明することとなる。しかし、上記の分析に基づき、着地や両脚スクワットに同じことが当てはまると仮定してしまうのは慎重でなければならない。 最後に、これらの所見の裏付けとして、ウィリー&デイヴィス(2011)の片脚スクワットでの股関節の内転角度に関する研究とオルソンら(2011)の片脚ステップダウンでの前額面の投射角度の研究で、同様の結果を報告した。しかし、どちらのケースにおいても、ストレングクトレーニングだけではなく、ストレングスとレーニングと視覚的フィードバックプログラムのコンビネーションを使用した後だった。 ストレングストレーニングはランニングにおける膝の外反を低減するか? 現在まで、研究ではかなり明確に、ストレングストレーニングは持久力が必要なアスリートにとってランニング効率を改善する効果があるとする一方で、ランニング中の膝の外反には何の影響もないとされている(スナイダーら、2009;ウィリー&デイビス、2011;アール&ホック、2011;ファーバーら、2011;シーリンら、2012)。 ここでその謎に取り組み解明しようとは思わないが、ストレングストレーニングは、片脚スクワットでは効果を発揮するのに、なぜランニング中の膝の外反には効果をもたらさないのかは、とても興味のある疑問である。 これら全てをどのようにまとめるか? ストレングストレーニングの動きのパターンへの影響は、いくつかあるが、我々がどの動き(ドロップジャンプ、片脚スクワット、ラテラルカッティング、ランニング)を測定するかによってその効果は異なるようである。 すでに予想されたことかもしれないが、知っての通り、アスリートの関節可動角は、片脚着地や片脚スクワット、両側着地、両側スクワットなど異なるテスト全てにおいて、必ずしも相互に関係するとは限らない(ドノヒューら、2015)。 つまり、ある動き(より柔らかいドロップランディングなど)のストレングストレーニングプログラムの成果として、関節可動角に有益な変化が自動的に起きるかもしれないが、その一方で、他の危険性のある動きのパターン(外反膝など)は、プライオメトリックスや動きのトレーニング、さまざまなフィードバックを利用するなど何らかの方法で取り組む必要があるだろう。 また、ドノヒューらの示唆の通り、“検査するタスクが異なれば、一人ひとりさまざまなケガのリスクの様相を示すようだ。”ということは理解でき、また、ひとつのテストでストレングストレーニングがたとえ膝の屈曲や外反を改善したとしても、同じことが次のテストで起こるとは限らない。動きのパターンのテストを、ひとつだけではなくいくつも実施する必要がある! 結論 イエス、ストレングストレーニングは、動きのパターンを変えると言える。すくなくとも、いくつかの競技運動で関節の最大角度を変えることにより変えられる。しかし、どの動きをテストしているかによって効果は異なる(たとえば、ドロップジャンプ、片脚スクワット、ラテラルカッティング、ランニングなど)。 ストレングストレーニングで、ドロップジャンプでの股関節と膝屈曲の最大角度は増加し衝撃吸収も増加することで、着地をより“柔らかく”できるようだ。ドロップジャンプでもランニングでも膝の外反は低減しないようだが、片脚スクワット中の膝の外反は低減するかもしれない。 参照文献 Arabatzi, F., & Kellis, E. (2012). Olympic Weightlifting Training Causes Different Knee Muscle–Coactivation Adaptations Compared with Traditional Weight Training. The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(8), 2192-2201. Bell, D. R., Oates, D. C., Clark, M. A., & Padua, D. A. (2013). Two-and 3-dimensional knee valgus are reduced after an exercise intervention in young adults with demonstrable valgus during squatting. Journal of Athletic Training, 48(4), 442. Claiborne, T. L., Armstrong, C. W., Gandhi, V., & Pincivero, D. M. (2006). Relationship Between Hip and Knee Strength and Knee Valgus During a Single Leg Squat. Journal of Applied Biomechanics, 22(1). Cochrane, J. L., Lloyd, D. G., Besier, T. F., Elliott, B. C., Doyle, T. L., & Ackland, T. R. (2010). Training affects knee kinematics and kinetics in cutting maneuvers in sport. Medicine & Science in Sports & Exercise, 42(8), 1535. Cronström, A., Creaby, M. W., Nae, J., & Ageberg, E. (2016). Modifiable Factors Associated with Knee Abduction During Weight-Bearing Activities: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, 1-16. Dawson, S. J., & Herrington, L. (2015). Improving single-legged-squat performance: comparing 2 training methods with potential implications for injury prevention. Journal of Athletic Training, 50(9), 921-929. DeVita, P., & Skelly, W. A. (1992). Effect of landing stiffness on joint kinetics and energetics in the lower extremity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 24(1), 108-115. Donohue, M. R., Ellis, S. M., Heinbaugh, E. M., Stephenson, M. L., Zhu, Q., & Dai, B. (2015). Differences and correlations in knee and hip mechanics during single-leg landing, single-leg squat, double-leg landing, and double-leg squat tasks. Research in Sports Medicine, 23(4), 394-411. Earl, J. E., & Hoch, A. Z. (2011). A proximal strengthening program improves pain, function, and biomechanics in women with patellofemoral pain syndrome. The American Journal of Sports Medicine, 39(1), 154-163. Ferber, R., Kendall, K. D., & Farr, L. (2011). Changes in knee biomechanics after a hip-abductor strengthening protocol for runners with patellofemoral pain syndrome. Journal of Athletic Training, 46(2), 142-149. Gokeler, A., Benjaminse, A., Welling, W., Alferink, M., Eppinga, P., & Otten, B. (2015). The effects of attentional focus on jump performance and knee joint kinematics in patients after ACL reconstruction. Physical Therapy in Sport, 16(2), 114-120. Herman, D. C., Weinhold, P. S., Guskiewicz, K. M., Garrett, W. E., Yu, B., & Padua, D. A. (2008). The effects of strength training on the lower extremity biomechanics of female recreational athletes during a stop-jump task. The American Journal of Sports Medicine, 36(4), 733-740. Hejna, W. F., Rosenberg, A., Buturusis, D. J., & Krieger, A. (1982). The prevention of sports injuries in high school students through strength training. Strength & Conditioning Journal, 4(1), 28-31. Herman, D. C., Oñate, J. A., Weinhold, P. S., Guskiewicz, K. M., Garrett, W. E., Yu, B., & Padua, D. A. (2009). The effects of feedback with and without strength training on lower extremity biomechanics. The American Journal of Sports Medicine, 37(7), 1301. Kondo, H., & Someya, F. (2016). Changes in ground reaction force during a rebound-jump task after hip strength training for single-sided ankle dorsiflexion restriction. Journal of Physical Therapy Science, 28(2), 319-325. Lehnhard, R. A., Lehnhard, H. R., Young, R., & Butterfield, S. A. (1996). Monitoring Injuries on a College Soccer Team: The Effect of Strength Training. The Journal of Strength & Conditioning Research, 10(2), 115-119. Lephart, S. M., Abt, J. P., Ferris, C. M., Sell, T. C., Nagai, T., Myers, J. B., & Irrgang, J. J. (2005). Neuromuscular and biomechanical characteristic changes in high school athletes: a plyometric versus basic resistance program. British Journal of Sports Medicine, 39(12), 932-938. Malloy, P., Morgan, A., Meinerz, C., Geiser, C., & Kipp, K. (2015). The association of dorsiflexion flexibility on knee kinematics and kinetics during a drop vertical jump in healthy female athletes. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 23(12), 3550-3555. Mason-Mackay, A. R., Whatman, C., & Reid, D. (2015). The effect of reduced ankle dorsiflexion on lower extremity mechanics during landing: A systematic review. Journal of Science and Medicine in Sport. McCurdy, K., Walker, J., Saxe, J., & Woods, J. (2012). The effect of short-term resistance training on hip and knee kinematics during vertical drop jumps. The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(5), 1257-1264. McGinn, P., Mattacola, C. G., Malone, T. R., Johnson, D. L., & Shapiro, R. (2006). Strength training for 6 weeks does not significantly alter landing mechanics of female collegiate basketball players. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 37(2), A24. Myers, C. A., Torry, M. R., Peterson, D. S., Shelburne, K. B., Giphart, J. E., Krong, J. P., & Steadman, J. R. (2011). Measurements of tibiofemoral kinematics during soft and stiff drop landings using biplane fluoroscopy. The American Journal of Sports Medicine, 39(8), 1714-1722. Nyman, E., & Armstrong, C. W. (2015). Real-time feedback during drop landing training improves subsequent frontal and sagittal plane knee kinematics. Clinical Biomechanics, 30(9), 988-994. Olson, T. J., Chebny, C., Willson, J. D., Kernozek, T. W., & Straker, J. S. (2011). Comparison of 2D and 3D kinematic changes during a single leg step down following neuromuscular training. Physical Therapy in Sport, 12(2), 93-99. Palmer, K., Hebron, C., & Williams, J. M. (2015). A randomised trial into the effect of an isolated hip abductor strengthening programme and a functional motor control programme on knee kinematics and hip muscle strength. BMC Musculoskeletal Disorders, 16. Pollard, C. D., Sigward, S. M., & Powers, C. M. (2010). Limited hip and knee flexion during landing is associated with increased frontal plane knee motion and moments. Clinical Biomechanics, 25(2), 142-146. Sheerin, K. R., Hume, P. A., & Whatman, C. (2012). Effects of a lower limb functional exercise programme aimed at minimising knee valgus angle on running kinematics in youth athletes. Physical Therapy in Sport, 13(4), 250. Snyder, K. R., Earl, J. E., O’Connor, K. M., & Ebersole, K. T. (2009). Resistance training is accompanied by increases in hip strength and changes in lower extremity biomechanics during running. Clinical Biomechanics, 24(1), 26-34. Stearns, K. M., & Powers, C. M. (2014). Improvements in hip muscle performance result in increased use of the hip extensors and abductors during a landing task. The American Journal of Sports Medicine, 42(3), 602-609. Weiss, K., & Whatman, C. (2015). Biomechanics associated with patellofemoral pain and ACL injuries in sports. Sports Medicine, 45(9), 1325-1337. Welling, W., Benjaminse, A., Gokeler, A., & Otten, B. (2016). Enhanced retention of drop vertical jump landing technique: A randomized controlled trial. Human Movement Science, 45, 84-95. Willy, R. W., & Davis, I. S. (2011). The effect of a hip-strengthening program on mechanics during running and during a single-leg squat. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 41(9), 625-632. Yeow, C. H., Lee, P. V. S., & Goh, J. C. H. (2010). Direct contribution of axial impact compressive load to anterior tibial load during simulated ski landing impact. Journal of Biomechanics, 43(2), 242-247. Yeow, C. H., Kong, C. Y., Lee, P. V. S., & Goh, J. C. H. (2011). Correlation of axial impact forces with knee joint forces and kinematics during simulated ski-landing. Journal of Sports Sciences, 29(11), 1143-1151. Zouita, S., Amira, Z. B., Kebsi, W., Dupont, G., Ben, A. A., Salah, F. B., & Zouhal, H. (2016). Strength Training Reduce Injury Rate In Elite Young Soccer Players During One Season. The Journal of Strength & Conditioning Research.

ストレングストレーニングは動きのパターンを変えるか? パート2/3

なぜ、ドロップジャンプなのか? ドロップジャンプは、2つの理由からストレングストレーニングが動きのパターンにどのように影響するかを研究するのに役立つ。 まず、固定された高さから着地する動作の難度は常に一定だからである。これ以外のジャンプ方法は、距離やスピード、跳び上がった高さなど(これらは筋力の機能であり、当然ストレングストレーニングによって変化する)の影響を受ける。 ふたつ目に、好ましくない力学のために起こる急性で非接触傷害は、たいてい着地時に発生すると言われている(メイソン−マッケイら、2015)ことから、研究対象の動きに適している。 ドロップジャンプを見てみると、ソフトランディングは有用であると考えられている。 ソフトランディングとは、スティッフランディングに比べるとより深く膝を屈曲し、床反力の垂直成分(VGRF)は比較的少なく、股関節と膝でより大きなエネルギー吸収を行うことができる(デヴィータ&スケリー、1992)。ストレングストレーニングで筋の遠心性収縮によって、エネルギー吸収が本当に向上できるようになるのであれば、ストレングストレーニングがドロップジャンプの着地での膝がより大きく屈曲するようになるのも、もっともらしいように考えられる。 これは重要なことで、着地時の床反力の垂直成分(VGRF)が大きいと前十字靭帯(ACL)損傷のリスクが増加する可能性があるからである(ヤオら、2010;2011)。よって、着地を柔らかくすることは、恐らくACL損傷の予防にいくらか貢献するかもしれない。 外反膝も、ドロップジャンプにおいて好ましくない動きのパターンと考えられる。 股関節の外転と膝の屈曲と伸展の強度が低いと、片脚スクワット時の膝の外反が増加する(クレイボーンら、2006)という研究が一件あったものの、ほとんどのスクワットの動きで膝の筋力と外反との関係性はないという傾向がある。ただ、股関節の筋力と膝の外反との関係性は多少見られる(クロンストレームら、2016)。 実際、足首の背屈の可動性不足と下半身の筋力低下は、スクワットの動作中の膝の外反をより起こしやすくしてしまうようである(ベルら、2013;マロイら、2015;メイソン−マッカイら、2015)。 よって、外反膝はまたACL損傷と膝損傷全般のリスク要因であると考えられるが(ウェイス&ワットマン、2015)、その後の分析でストレングストレーニングをすることによって膝の外反に何らかの変化をもたらすとは考え難いとされた。しかし、もし何らかの影響があるとしたら、それは片脚スクワットである可能性が最も高い(クレイボーンら、2006)。 そこで、ストレングストレーニングがどのように動きのパターンを変えるのか見てみよう! ストレングストレーニングはドロップジャンプにおける膝の屈曲を増加するのか? 標準的なストレングストレーニングは、実際ドロップジャンプにおける膝の屈曲の最大角度を増加するようであるが(マッカーディら2012;近藤&染谷ら、2016)、そのような改善がいつも起こるとは限らない(アラバツィ&ケリース、2012)。 それが起こる際、地に足が着いた時に膝の屈曲が大きければ、より長い時間をかけて関節可動域を使って衝撃を吸収することになるので、トレーニング前に比べて着地が“より柔らかくなる”ということになる。(ポラードら、2010; マッカーディら、2012)。 下記のグラフの通り、マッカーディら(2012)の報告によると、レジスタンストレーニングの経験を4.3年間持つ女性アスリートたちのグループを対象とした、従来のバーベルを使ったエクササイズを使用した研究では、ストレングストレーニングを行ったグループで膝の最大屈曲が増加した。一方、この研究中にレジスタンストレーニングをやめてしまった対照グループは、それと反対の傾向が見られた。 ストレングストレーニングでドロップジャンプにおける膝の屈曲が増加 徒手抵抗を加えた股関節の外転(横臥位で行う股関節外転)と股関節の外旋(横臥位で行うクラム)を手持ち動力測定法で負荷を固定し計測した際、下記のグラフの通りドロップジャンプで測定した全ての時点で膝の屈曲に増加傾向が見られものの、最も差異の大きなポイントにおいて膝の屈曲が最大7.5度増加したことを近藤&染谷(2016)は発見している。 ストレングストレーニングでドロップジャンプにおける膝の屈曲が増加 対照的に、レジスタンストレーニング(オリンピックウェイトリフティング以外)の経験を持つ男性アスリートのグループでは、標準のストレングストレーニング後の20cm、40cm、60cmからのドロップジャンプテストでこれとは異なる傾向があることをアラバツィ&ケリース(2012)は観察している。同様にオリンピックウェイトリフティング後にもこれとは異なる傾向が見られた。 あくまでも参考までだが、レファートら(2005) の報告でも、膝の屈曲が8度増加したとあるが、これはストレングストレーニングのみではなく、いくつかの静的ストレッチとバランスエクササイズもプログラムに組まれていた。膝の総関節モーメントのピーク値を縮小することに加え、おそらくインパルス(力・時間)をより長い時間かけて拡大することで、より柔らかく着地することは衝撃を減少するということを確認した。 最後に、ドロップジャンプとまったく同じではないが良く似たジャンプ(水平ストップジャンプ)では、ハーマンら(2008)は、アマチュアの女性アスリートのグループでの膝屈曲の最大角度に何の変化も見つけることができなかった。しかし、アスリートだったにも関わらず、トレーニングプログラムにはリハビリテーションで使用されるものに似ている弾性抵抗が使われたので、有意な適応が生じるだけの十分な負荷ではない可能性があった。 ストレングストレーニングでドロップジャンプにおける股関節の屈曲が増加するか? ストレングストレーニングは、ドロップジャンプにおいて股関節屈曲の最大角度を増加すると考えられる(アラバツィ&ケリース、2012;マッカーディら、2012;近藤&染谷、2016)が、常にそのような増加が起こるとは限らない(アラバツィ&ケリース、2012)。 このような増加は同様に、トレーニングの前にくらべて着地が“柔らかく”なったと解釈されてきた(ポラードら、2010)。なぜなら地面に着地する時に体幹のROMが大きければ大きいほど、上半身の内的負荷の減速をより長い時間をかけて行うことになるので、力の最大値を小さくできるからである。 マッカーディら(2012)の報告によると、4.3年間のレジスタンストレーニング経験のある女性アスリートのグループを対象に従来のバーベルエクササイズを行った結果、股関節の屈曲が増加した。しかし、この結果は統計学的有意性には達しなかった。下記のグラフの通り、研究期間中に抵抗トレーニングをやめたグループは逆の傾向を示した。 ストレングストレーニングでドロップジャンプにおける股関節の屈曲が増加する 抵抗を加えた股関節の外転(横臥位で行う外転)と股関節の外旋(横臥位で行うクラム)を、手持ち動力測定法で負荷を計測した際、ドロップジャンプでの股関節の屈曲が荷重時に15度増加し、衝撃吸収時に16度増加したことが近藤&染谷(2016)によって分かった。 ストレングストレーニングでドロップジャンプにおける股関節の屈曲が増加する また、アラバツィ&ケリース(2012)によると、ストレングストレーニング後にも関わらず相反する結果がでたことが分かった。何種目かのレジスタンストレーニング(オリンピックウェイトリフティング以外)をした男性アスリートのグループでは、20cm、40cm、60cmからのドロップジャンプテストで異なる結果が出たことによって、またしても解釈が難しくなってしまった。

ストレングストレーニングは動きのパターンを変えるか? パート1/3

優れた動きのパターンは、より優れたアスリートを生み出し、ケガの可能性を低下すると多くの人は信じている。そのようなことから当然、動きのパターンを向上させるために数多くのプログラムが構成されてきた。 当初は、主に張っている筋を伸ばし、弱い筋を特別なエクササイズで強化するという方向性のプログラムだった。 最近では、リスクのある動き(たとえばドロップランディング)を定期的に行う場合、キューイングを用いることで徐々に改善するような、フィードバックを伴った運動実践の効果について多くのリサーチが行われている。 しかし、一歩引いて見てみると、標準的な既成のストレングストレーニングプログラムと言われているものが結局、どのくらいみなさんの動きのパターンを変えるというのだろうか? 専門家の介入やストレッチ、フォームローラー、特別なエクササイズ、キューイングさえなかったとしたらどうだろうか? 調べてみよう! “動きのパターン”とは何を意味するのか? “動きのパターン”という表現は、だれもがすぐに認識する概念のひとつだが、記憶として残るような明確な定義まで提示する人はだれもいなかった。 残念ながら、今すぐ(または近日中に)私はこの問題を解決しようとしているのではない。 そうは言っても、動きそのものは、ひとつの関節の回旋角度によって構成され、その関節の回旋量(関節可動域やROMと呼ばれる)は、ストレングストレーニングプログラムを行うことによって変わってくる。 動きの中で関節のROMが変わってくるのであれば、動きのパターンもまた変化するはずである。 では、この論稿の目的として、実用本位のストレングストレーニング後、さまざまなスポーツでの動きにおける関節の最大ROMが変わるかどうかについて調べていこう。今回は、下半身の動きとして股関節と膝関節に限ってみる(なぜなら、私が最も精通している分野なので)。 “ストレングストレーニング”とは何を意味するのか? 少し我慢して読んでほしい。我々は皆ストレングストレーニングが何であるか知っているが、文献は幾らか複雑である。 トレーニングプログラム後の動きのパターンの変化を評価した研究のほとんどは、ケガを予防する方法を探し求めるために行われてきたものである。その結果、何でもかんでも取り入れてしまった。 このように何でも取り込むトレーニングプログラムでは結局、ストレングストレーニング(内的キューイングの有無にかかわらず)やバランス、プライオメトリックス、コアの安定化、静的ストレッチなど、研究者が思いつく限りの、何らかのケガの予防効果を生みだすためのテーマパークのようになってしまう。 これは、もちろん十分理解できる。なぜなら、効果のある何かを探す必要があるからである。 しかし、ストレングストレーニングが動きのパターンをどのように変化させるのか調べてみたいと思うのであれば、この種のプログラムを調査した研究は役に立たない。なぜなら、その他の介入が我々に、木を見て森を見ない状況を作り出してしまうからである。 誤解のないように言うと、私が言う“ストレングストレーニング”プログラムと動きのパターンへの効果とは、だれもがジムへ行って自分でできるいわゆるストレングストレーニングのことを意味する。それ以外のなにものでもない。 それにしても、ストレングストレーングがケガのリスクを減らすことができるというエビデンスはあるだろうか? ストレングストレーニングはケガのリスクを減らすことができるのか? 広く調査されてきたわけではないものの、数少ない研究ではあるが、 標準的ストレングストレーニングプログラム(他のトレーニングなどを行わない)は、確かに全般的なケガの発生を減少できたとしている。 読者のみなさんのほとんどが、この総論を読むずっと前に、思い出すことができるが、ヘイナら(1982)は、高校生のアスリートたちを対象に、ウェイトトレーニングを行っているアスリートとそうでないアスリートを比較して症例対照研究を行った。ウェイトトレーニングを行っているアスリートの方が、そうでないアスリートに比べ負傷率が低かった(26.2 vs. 72.4%)。 説得力のある一方で、この結果のフォローアップは行われなかった。 それからずいぶん時間が経過して、レンハードら(1996)が、大学のサッカー男子チームのケガの状況を4年間にわたって記録した。最初の2年間は選手のだれもストレングストレーニングをしなかった。3年目と4年目では、選手全員がストレングストレーニングを年間通して行った。負傷の発生は、全1,000出場に対して15.2件から8.0件に減少した。 またこれもかなり説得力がありながら、この発見も深く追究されることはなかった。 ずっと最近になって、似たような研究があるのを見つけた。ゾイダら(2016)は、ユースサッカーのエリート選手(13-14歳)に対して12週間のストレングストレーニングの効果を評価した。ストレングストレーニングを行わなかったグループでは、13件の負傷があった。その数は、ストレングストレーニングを行ったグループの負傷数4件よりも多いものであった。 これを前提に、ドロップジャンプの関節可動角度におけるストレングストレーニングの効果を見てみよう。

意図的スタンス パート2/2

意図的スタンス システムを考察する上で、分析の最も高いレベルをデネット氏は意図的スタンスと呼んでいます。最小限の測定と計算によって最大の予測力を提供してくれますが、エラーのリスクも最大になります。ある程度の主体性や意図、合理性を持つ十分な知性があるシステムに適用されます。 たとえば、ハイキング中に熊に遭遇したとしたら、相手の次の行動を予測したくなり、直ぐさま熊の意図を推測し始めるでしょう――私を食べたいのか? または、私が持っているサンドイッチを? 私を怖がっていて逃げようとしているのか? 子熊を守ろうとしているのか? もしその熊の信念や意図が分かれば、次に熊がどのような行動を起こすか的確に推測ができるでしょう。その情報は、客観的に測定できるような確かな物理的データよりもずっと有用になるでしょう。しかし、もちろん推測した意図が間違っていることもあります。 通常、意図を持ち合わせないと思われているような機械や内臓、単細胞さえも含む準知能が備わったものの行動を予測するために、これと同じ方法を使うことができます。植物はあまり知的なものと評価されていませんが、植物が目標を目指していると考えることでより植物を理解することができます。植物は、日光を“浴びたい”から枝を太陽の方向へ伸ばすのです。害虫に“食われたくない”ので、食われそうだと“気づく”と天然の殺虫成分の分泌を増やします。骨のように知能がないものでさえも、ある種の合理性を持っています―― 圧迫性の衝撃を多く受ける部分を強くするような賢さがあります。仮にあなたが骨だとしたら、自分の構造的完全性を保ちたいと思い同じことをしますね? 意図的スタンスは、実際とても一般的な動きであり、私たちは絶えずそれを考えずに実施しています。たとえば、私たちは、携帯やパソコンなどのスマートマシーンに精神的な要素を付与せずにはいられません。もし、私がコンピューター相手にチェスをしていて、私のクイーンが危ない状況になった時、相手は次の順番で私のクイーンを取ると私は確信するでしょう。なぜなら、コンピューターも勝ちたいと“思って”いて、そのゴールを合理的に遂行するように作動するとわかっているからです。そうは言っても、その挙動は当然、その“意図”によって制御されるということではなく、プログラミングコードによって制御されています。しかし、すべてのコードを読み解くことや、この特定な状況下でコンピューターがどうするか見つけ出すことは、計算上ほぼ不可能です。コンピューターが“あたかも”頭の良い人間であるとして対応した方がよっぽど簡単です。 結局、意図的スタンスは次のように機能します: まず、合理的な物体として挙動が予測可能なものを扱うこととします;それから、その物体が、その場や目的の中で、何の信念を持っているのかを探ります。そして、同様に、どんな欲求を持っているはずなのかを探ります。こうして最終的に、この合理的な物体が、その信念から目標に向かって行動をとると予測します。選択された一連の信条と欲望から得られたちょっとした実践的な推論によって、ほとんどの場合、その物体が何をしそうであるかについての結論を引き出すことができるでしょう;このようにして、その物体がどうなるのか推測するのです。 神経系や免疫系、運動制御系のような身体のほとんどの知的システムの機能を理解するために、私達はこれとまったく同じ方法を利用します。これらのすべての部分をしらみつぶしに測定したのでは、複雑すぎて理解できませんから、全体を擬人化する必要があるのです:それらがあたかも意図や目的や、異なる選択肢を考慮して行動を起こす知力を持っているかのように。それらがどのような種類の情報を基に行動しているのか、またそれらが判断を下すためにどのような論理が使われるのかを観察することによってさらなる洞察を得ることができます。 私の意見では、臨床に関連する近年の痛みの科学の進歩のほとんどは、痛みに対する意図的スタンスを適用しています。メルザックやギフォード、モズリーらのような研究者たちは、まさにデネット氏が提唱するような質問を行っています。 たとえば、痛みを理解するために、問うべき最も重要な質問:痛みの目的はなんでしょうか? 痛みの役割とは? 痛みを発生させるシステムは何を意図しているのでしょうか? これらの質問に答える客観的な方法はありませんが、痛みの目的は物理的な脅威から身体を守ろうとして行動を起こさせるためにあるということにおいて、皆同意するようです。この目的が明確になれば、説明が難しい痛みの現象を理解するために、ある程度の進歩をすでに成し遂げたことになります。なぜ緊急事態で重大なケガを負ったにも関わらず痛みをまったく感じないことがよくあるのでしょうか? なぜなら、身体を防御するといった本来の痛みの“目的”のためにならず、自らを守ることができなくなるからです。よって、痛みには“意図”があると認識することで、痛みは単なる組織の損傷によって活性化される単純な反射作用によって制御されるという、時代遅れの物理的スタンスのような考え方を越えて理解することができます。 痛みについての次の一連の重要な質問: 痛みのシステムはどのように考えるのでしょうか? どのような“信条”を持っているのでしょうか? どんな情報にアクセスし、そしてその情報をどうやって処理するのでしょうか? ニューロマトリックスモデルは、このような疑問に的確に答えようとしています。このモデルは、システムが思考を形成するための情報源と情報の本質を明らかにし、また、その意図を達成するための思考を土台にした潜在的行動を特定しています。 また、すばらしい本である「Explain Pain(痛みの説明)」を読んでみてください。痛みのシステムを論理的に説明しています:そのシステムがどのように考えて、どうしたいのか、何を信じているのか、そして、どのような裏付けがあって判断を下しているのかを説明しています。さらに重要なことに、そのシステムがどのように間違えを起こすのか、そして、この間違えは新たな情報を与えることによって修正可能であることなど説明しています。ある人のことを知ろうとすることと同じようなものです。もう痛みは必要ないということを、どのようにその人に納得させますか? この問いかけに答えるのに、みなさんはきっと道理にかなったよい治療についてちょうど考えていたのではないでしょうか? 運動制御システムを理解する上でも同様の考え方を使うことができます。運動の問題を解決するのにどのような種類の情報が必要でしょうか? これらの情報はどこから送られてくるのでしょうか? このシステムの考え方を考慮すれば、どのような種類の情報がより価値を持つでしょうか? それを学習させ適応させるモチベーションは何でしょうか? 繰り返しになりますが、この観点にはリスクがあります。痛みと運動制御を管理している身体のシステムの“マインド”に自分を置き換えてみることは容易なことではありません。しかし、そう試みることは、これらを理解する上で重要な要素になるでしょう。

意図的スタンス パート1/2

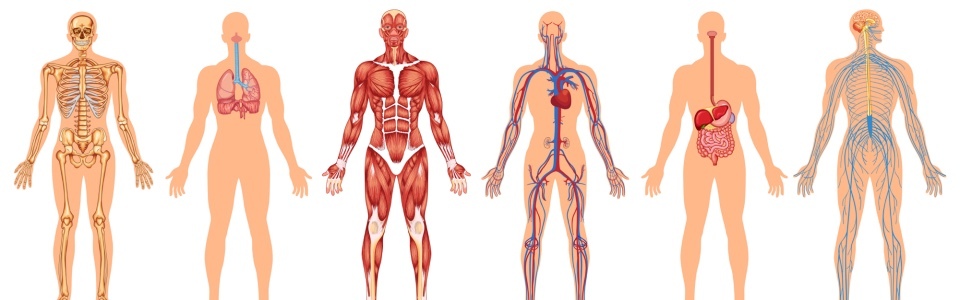

この論稿では、痛みと動きを解釈するためのいくつかの観点について簡単に論じます。それによって、多くの複雑な生理的現象を分析する近道となるかもしれません。ただ、前もって断っておきますが、このためにはダニエル・デネット氏による複雑な哲学の分析が必要になります。 私が思うに、これはフェアートレードでしょう。隠すまでもなく私はデネット氏の大ファンです。彼は素晴らしいひげを生やした大変聡明な人物です。彼の多くの有名な着想のひとつに、複雑性と知性の異なるレベルが存在するシステムを理解するには、私たちはさまざまな観点や“スタンス”を持つべきということがあります。彼は、分析を3つのレベルに分けて述べています:物理的スタンス、設計的スタンス、意図的スタンスです。 これらすべては、考え方としては至って一般的で、一度説明されれば、すんなりと理解できるでしょう。日々の生活や場面で、それらすべては広く使われています。3つの中で、一つめ(物理的スタンス)は、理にかなった科学的なやり方として最も尊重される傾向にあります。二つめ(設計的スタンス)は、懐疑的に見られる傾向にあります。三つめは、明らかに虚偽であると思われることが多いようです。デネット氏によると、それぞれの観点や分析のレベルには短所と長所があり、それぞれ異なったタスクに適しています。意図的スタンスは、一般常識としても痛みや動きの抑制を理解するための効果的な方法としても、十分に活用されていないことが多いと私も思います。 物理的スタンス 仮に、あるとても単純な出来事から生じる結果を予測したいとします。たとえば、石を手から離すなど。自然の法則についてのみなさんの知識を使えば、その石は上に向かうのではなく落下するだろうと推測するでしょう。デネット氏は、この考える過程を“物理的スタンス”と呼んでいます。なぜなら、物理的法則の制御をもとにその物体の挙動を予測すると見るからです。この見方は、驚くほどの正確性を持った予測を提供してくれます。もし、主要な変数についての正確な情報(石を手から離す時の角度や速度など)があれば、石が手から離れた後、どのようなことが起こるのかほぼ正確に特定できます。物理学者や化学学者、技術者は、主に物理的スタンスを仕事に取り入れています。私たちが “科学”であると考えているものは、たいてい物理的スタンスに当てはまります。 設計的スタンス 今度は、手から鳥を放すことを想像してみてください。物理的スタンスに当てはめてみても、あまり実践的ではありません。鳥は物理的および化学的法則にしたがっているはずの物理的なものではありますが、鳥には部位がたくさんあり、それらはすべて複雑に作用し合っていて、これに物理的スタンスを当てはめるのは、実際問題として不可能です。 鳥の挙動を予測するには、 “設計的スタンス”を使います。鳥が飛ぶように“設計”されていることは知られています。だから、手から離せばその設計通りに動くだろうと推測するわけです。 機械の挙動を予測するのに、設計的スタンスは頻繁に使われます。コーヒーメーカーのスイッチを入れれば、コーヒーが作られ始めると予測します。爆発するとは思いませんね。なぜならコーヒーメーカーは、爆発するようには設計されておらず、コーヒーを作るように設計されているからです。これは、私が勝手に仮定しただけなので、私が間違っていることも考えられます。もしかしたら、実際は意地悪な人によって設計されたかもしれず、あるいは、今その設計が壊れてしまうかもしれません。それを確かめるために、それを分解し、もっと“物理的スタンス”で分析する必要があるかもしれませんが、これは実践的ではありません。 生物学では、設計的スタンスは遍在します。内臓は機能と目的を持っていると認識することがこれに関わります。心臓は、血液を送り出すように“設計”されています;腎臓はフィルターです;肺の“目的”は働いている筋肉に酸素を送り、そして筋肉は、身体を動かす“ために”筋収縮という“仕事”をすることができるのです。これらの内臓はたいていの場合、これらの目的に従って働くと私たちは予測します。たとえば、筋が頑張って働いている時、肺もそれを“補う”ためにより多くの酸素を取り入れるようになるということを知ったところで、私達は驚きませんね。機能と目的、設計という考え方は、やや曖昧な概念を含み、精密な測定や正確な証拠を条件とはしませんが、身体を科学的に理解するために必要不可欠です。虫垂の目的はなんでしょうか? 解明されていません。 (ところで、上記で使われたすべての引用符は、心臓や肺がDVDプレーヤーと同じように“設計”されておらず、また人間が行うような“目的”も持っていないということを確認するためのものです。しかし、デネット氏は、その違いは想像以上に小さな度合いの違いである、と言うでしょう。さらに詳しくお知りになりたい方は、デネット氏の著書を読んでみてください。) 設計的スタンスの素晴らしいことのひとつに、ある対象物が何をするために設計されたものかが分かれば、内蔵された機能について一切知らなくても、それがどのように挙動するか正確に予測できるということがあります。DVDをDVDプレーヤーに差し込む時、それが何をするのか推測するのに電子工学を理解している必要はありません。また、私の身体が、あるタイプのエクササイズの身体的負荷に耐えられるように適応していくことを知るために、運動生理学を理解している必要はありません―― そうなるように設計されているからです! ですから、生態において設計的スタンスはあらゆるところにあり、まさに必要なことなのですが、 私たちが分析している設計の性質や質への推測が間違ってしまうこともあるために、本質的にリスクを伴います。 心臓が軽いランニング負荷に対応するように設計されていることは明らかですが、マラソンにはどうでしょうか? 過剰な持久走は心臓に悪いという議論もあります。なぜなら、そのように機能するために“設計”されていないから。わたしたちは、裸足で“走るために生まれた”のでしょうか? ダニエル・リーバーマンのような専門家は、肯定するでしょうが、自然の摂理に従う方が人工的に設計されたランニングシューズより良いのかどうかは、まだ結論は出ていません。もしそうだとしても、疑問が残ります―― 裸足はコンクリートの上で上手に走れるように設計されているのでしょうか? 長年のシューズ生活によってそれらの機能は失われるのでしょうか? 設計的スタンス VS 物理的スタンス 何かを説明する時、最も“科学的”な方法として、設計的スタンスよりも物理的スタンスの方が好まれる傾向があります。これには、客観的測定や正確な説明、顕微鏡などのかっこいい技術が含まれます。分析のこの段階で、たいへん興味深い物理的事象が起こることが分かります。たとえば、負荷に反応する筋膜の変化や、微小外傷を負っている椎間板、反復性の屈曲による炎症などは顕微鏡で把握することができます。たしかに、身体のごく微小な変化はとても興味深いものですが、もっと広く全体として捉えると、それが意味することを推定するのは困難です。 これらの事実は、筋膜はフォームローラーによって溶かすことができるということを意味するのでしょうか? また、私たちは脊柱をできる限りニュートラルに保って生活しなければならないということを意味するのでしょうか? 物理的スタンスから集められるエビデンスは、このような訴えを支持してくれるように見える一方で、設計的スタンスはそれらが現実的であるかをチェックする役割をしてくれます。筋膜の機能のひとつは、身体の安定化を提供することですから、硬いものに数分間当てるたびに、筋膜が溶けてしまうというのは、意味が通りませんね。背中には24の関節があります―― 動くために設計されたもののように見えます! もし、その役割がいつでも真っすぐに保っていることであれば、大腿骨のような形状をしていたでしょう。このように、顕微鏡から収集されるエビデンスは、とても興味深くはあるものの、そこから導かれるすべての結論は、もっと高いレベルの見地から見ても理屈が通るかどうか慎重である必要があります。

重要な動作、痛みの‘記憶’、再調整! パート3/3

痛みの記憶と連合学習(続き) 私達は、ベイズ確率で見られるように、記憶(神経パターン)のような蓄積された以前の経験を使用し、私達の今後の行動は、以前の状況からの知見によって導かれているということが仮説として取り上げられています。これは、類似する求心性の感覚情によって想起された、過去に符合化された神経パターン、あるいは直近で起こる可能性のある事象の予測モデルを形作るために使用される内在する要求であり、最終的な結果は、反復的な条件性恐怖、防御反応、痛みであるかもしれません。 NijsとZusmanの両者は、特定の動作、あるいは一般的な動作における知覚、あるいは記憶を変えることについて議論しています。これは、ジョンの事例における腕の挙上のような通常の無痛の状態での反応での中性刺激として知覚されるべきものへの防御反応に対する‘再修正’でしょう。 Zusmanは、これを入力が痛みという出力を引き起こさない状況にたどり着くために‘危険を伴わない露出’を使用することによる以前の記憶の‘消滅’として説明しています。これは、正常で無害な刺激と痛みの反応との関係を絶つように意図されています。このことは、‘段階的露出’や‘脱感作’を含む多くの名前で呼ばれていて、基本的にそれらの全ては、計測された入力を通して出力を弱めるように働きます。 動作に対して異なる初期反応を与えること(可能性としてリラクゼーションを用いた不安行動の減少)と、運動入力におけるさらなる変動性を作り出すことによって、私達は、うまくいけば、主要な神経パターンとなる様々な関連反応で、新しい‘記憶’、あるいは符号化されたパターンを築き上げることができる可能性があります。 連合学習が発生するには、実際の結果と期待される結果に差がなければなりません。もし同様の刺激と反応しかないのであれば、関係性の強化が起こるだけです。ただその動作を再形成するだけでは、恐らく、全く同様の結果しか得られないでしょう。私達は動作に対する行動と、そして、あるいは何らかの方法で動作自体を変えなければなりません。 実際の結果における変化は、2つの主な方法で発生すると提案されています: 認知力をターゲットとしたもの 動作をターゲットとしたもの 認知力と動作の両方を含む集中的なアプローチが、最も好ましい結果を得る傾向が強いのかもしれません*ここをクリックしてください*。 両方のアプローチは、リハビリテーションアプローチにおける私達の5つのRを網羅しています。 危険信号 安心させる 再概念化する−認知力重視 再調整−動作重視 頑強な−動作重視 認知力をターゲットとしたもの 認知力に基づく入力は、痛みの神経科学に関する教育を通して、痛みに対するある個人の見方の再概念化を手助けすることを目的としています。これは、痛みが常に損傷と等しいという概念と、現在進行形の痛みに伴う中枢と末梢の変化に関する単純な理解を切り離すことができるかもしれません。 認知力をターゲットとした入力はまた、エクササイズの予測される危険性と活動が引き起こすかもしれない痛み(彼らにとって損傷として捉えられる)の知覚に取り組むために使用できるかもしれません。恐怖の本質とその背後にある論理的根拠への挑戦は、知覚の変化を引き起こすかもしれません。 単純にジョンに“これがあなたの肩を脅かしていると感じますか?”と尋ね、その理由を尋ねてから、与えられた理由に取り組むことになります。これはエクササイズや動作の後に行われるかもしれません。うまくいけば、認知力をターゲットにした入力は、実際に経験したことで、脅威の起こり得るレベルの再調整の手助けになります。 個人目標設定の使用はまた、Nijsによって提案されています。これらの目標は、職場、あるいはスポーツへの復帰であり、これらが意欲を起こさせ、結果への期待を増大させるために使用できるかもしれません。 動作をターゲットにしたもの 動作をターゲットにしたアプローチは、脅威ではなく、多様な露出を与えてくれる今までにない新しい動作の型の導入と、腕の挙上、あるいは前屈のような恐怖反応を含む動作を目的とした、より特異的な型である恐れられている動作のバリエーションの両方を含む二つの要素から成るかもしれません。最初は、特に信用を得るために、大きな疼痛反応を引き起こさないことが重要で、恐らく、痛みというよりも不快感に対して取り組むことが重要かもしれません。これは‘段階的露出’の概念、あるいは‘恐怖心を伴わない露出’の概念に同調するかもしれません。 Nijsおよびその他は、エクササイズはまた、痛みよりも時間に左右されると示唆し、この概念は認知力をターゲットにしたものに関する議論の中で紹介されています。彼らの痛みをよりよく理解することによって、人は恐怖をあまり感じなくなることが望めます。このプロセスは、今までの障壁を押し開け、より大きな‘安全地帯’あるいは活動能力を構築するために重要かもしれません。 動作前の単純なリラクゼーションのように、不安行動(今では条件刺激かもしれない)を変化さることはまた、関連痛と運動反応を変化させ、新しい痛み軽減の経験、あるいは無痛の経験でさえも提供してくれるかもしれません。 感覚入力を変化させることもまた、出力を変化させるかもしれません。もしこれをジョンに置き換え、腕の挙上が固有受容感覚であるならば、単に彼の腕の回旋を変化させることが、異なる機械的受容器を刺激することになるでしょう。脊柱伸展を変化させることが、効果をもたらすかもしれません。肩甲骨、頸椎の位置、あるいはいかなる関連部位における動作の変化でも同様かもしれません。これは、Lewisによって提案された症状の修正による治療に類似していますが、組織における身体的効果と同様に、入力の変化と中央処理に関する論理的根拠にかなり基づいています*ここをクリックしてください*。 視覚情報と前庭情報の変化や、楽しむことと気を逸らすこともまた、入力−出力の関係性の変化を作り出すかもしれないとも提案されています。 ジョンにとって、異なる角度で腕を肩の高さ以上に挙上することもまた、入力の変化を作り出し、よって恐怖行動に密接に関係している状況においての出力にも変化を作り出すかもしれません。 以前に不活発な状態だった動作(例として、上腕骨の様々な三次元的位置での上腕骨頭の下制)を刺激することを目的とした関節において、ターゲットとした様々な動作に取り組むことは、今後の使用のために、入力を変化させ、脳構造における可塑的変化を作り出す、今までにない新しい方法で、運動系と固有受容感覚系を刺激するかもしれません。 最後に、耐えられる時間(持久力)のために頑強さを増し、スピード、負荷、姿勢の多様性に取り組まれなければなりません。これらの入力は全て、能力の知覚に基づく出力に影響を及ぼすかもしれません。テニスの試合の特異的機能性や関連する需要に取り組むこともまた、非常に関連性があります。 これら全ての事が、ジョンが愛して止まないテニスに復帰することを目的としていて、彼にとっては非常に意味のあることなのです。

重要な動作、痛みの‘記憶’、再調整! パート2/3

痛みの記憶と連合学習 連合学習における最も単純な形は、二つの事象間で発生します。今回の投稿との関連では、痛みと動作になります。 連合学習における典型的な例は、パブロフの犬のそれにあたりますが、できるだけ簡単な方法で理解できるように最善を尽くしたいと思います! パブロフは彼の犬がエサを与えられた際に、よだれが出ている事を発見しました。全く正常な生物学的反応です。彼はエサを無条件刺激と称し、よだれが出ることを無条件反応と称しました。 人間にとって、痛みは恐怖と防御における無条件反応を引き起こす無条件刺激です。 パブロフは、無条件刺激である‘エサ’を中性刺激である‘ベルを鳴らすこと’に結合させた際に、犬がそれら二つの事象を関連付けることを発見し、彼はただベルを鳴らすだけで犬によだれを垂らさせることを可能にしました。そのベルの音は、よだれを垂らすという条件反射のための条件刺激になりました。 もしジョンが繰り返し腕を拳上し(今までは中性刺激)、痛みを感じるのであれば、中性刺激は、痛みという無条件刺激と関連付けられることになるかもしれません。そして、腕の挙上は、犬にとってのベルのように、条件反応になっている恐怖と防御行動を伴う条件刺激になります。このような行動は、恐怖回避、過剰警戒、関連部位における可動域の減少や全身性筋硬直のような運動系の反応(防御)を含むかもしれません。 関連性/予測としての痛みは、以前にこのブログ内の‘痛みと予測’*ここをクリックしてください*で議論されています。 “The brain that changes itself(邦題:脳は奇跡を起こす)”の著者であるNorman Doidgeは、インド人神経科学者Ramachandranの,彼の患者における痛みと動作の関連性に対する見解に関して議論しています。 “Ramachandranは、これらの慢性痛を抱える患者において、痛みの指令は痛みのシステムと配線されて、四肢が癒えても、脳がその腕を動かすように運動指令を送ると、まだ痛みを誘発するということを信じるようになった” ‘The brain that changes itself(邦題:脳は奇跡を起こす)’ Penguin社, 2007年, p193 MoseleyとVlaeyen(恐怖回避モデルに広範囲にわたって着目)による興味深い研究論文では、痛みが他の反応のための刺激というよりも、条件反応になり始めているということが議論されています*ここをクリックしてください*。 MoseleyとVlaeyenの仮説では、侵害受容(不快、あるいは有害な刺激)は、痛みに対する刺激として、もはや必要ではないとしています。侵害受容に付随して起こる関連する固有受容感覚入力は、実際に刺激になり、いかなる最初の不快な刺激を必要ともせず、痛みに対して関連する反応を呼び起こす可能性があります。腕の挙上というジョンの条件刺激は、痛みという条件反応を引き起こします。動作と痛みは、実際の組織から発生する侵害受容なしで結びつくようになります。 私達は、重要な事象を固有受容的なもの、視覚的なもの、聴覚的なものや痛みのような関連する構成要素を持つ神経パターンに符号化しています。そして、感情要素と記憶要素も結び付けるかもしれません。このプロセスは、‘獲得’と表現されています。 このような神経活動の独特なパターンは、ニューロタグ、あるいはニューロシグネチャーといわれています。‘Graded Motor Imagery Handbook(段階的運動イメージハンドブック)’ (NOIグループ 2012年)の中で、Moseleyおよびその他は、このことを下記のように述べています: “ニューロシグネチャー(あるいは、ニューロタグと呼ばれる落書きの断片のようなもの)は、ニューロマトリクスにおける活動パターンの一つである。それは、ある特定の時におけるニューロンの物理的結合であり、痛み、動作、あるいは感情のような出力を引き起こす可能性がある” MoseleyとVlaeyenはまた、研究論文の中で、神経パターンの‘不正確な符号化’の概念に関しても述べています。神経パターンの不正確な符号化によって、非特異的でより一般的なパターン認識が、痛みと関連する防御行動の条件反応を引き起こすのを目にするかもしれません。このようにして、多くの異なる様々な動作が、腕の挙上、あるいは腕を拳上するという概念にただ緩く関連しているだけの痛みの反応を引き起こすかもしれません。これを不正確で減少した固有受容や皮質再現(運動計画に使用される)の変化と組み合わせれば、頭上での全体的な方向への腕のあらゆる動作は、ジョンにとっての潜在的な地雷原になるかもしれません。 運動恐怖症(動くことへの恐怖)はしばしば、腰部屈曲、あるいは怪我をした膝を使った動作のような特定の動作に関連しています。運動恐怖症は、慢性腰痛に関与*ここをクリックしてください*しているのと同様に、ACL損傷後に顕著であることが示されています*ここをクリックしてください*。 この運動への恐怖は、徐々に恐怖回避へと移行し始めるのでしょうか?理論は、明らかな病変の存在無しに、急性痛から慢性痛への移行に関わる連合学習を含む可能性があるため、恐怖回避モデルはここでは関連性があります*ここをクリックしてください*。 恐怖回避は、特定の行動への条件反応なのかもしれません。もし私達が継続的な回避行動や防御行動と結合している多くの問題における時間的尺度に着目するならば、病状との関連性は弱くなり、行動と信念との関連性は強くなるかもしれません。 Zusman (2004年)は、“Associative memory for movement-evoked chronic back pain and its extinction with musculoskeletal physiotherapy(運動誘発性慢性腰痛における連想記憶と筋骨格系の理学療法による痛みの消滅)” の中で、痛みの記憶/関連性の概念に関して議論しました*ここをクリックしてください*。彼は、“回避、準備、防御”を促す中立的または無難なキューを解説しています。 Zuamanは、“同じ扁桃体ニューロン”と“学習と想起”に関連する扁桃体(脅威と恐怖を司ると提示されている脳の部位)への中性刺激と侵害刺激の収束を述べています。 これが連合学習プロセスを引き起こすでしょう。 “現在の提案は、急性に、静的動作と動的動作によって作り出された無害な固有受容感覚情報(‘中性’入力)が、偏桃体での適切なニューロン収束後の侵害受容(炎症性痛覚)に‘関連する’ようになるということである” 私達は、強く関連する疼痛反応によって、通常の、あるいは中性の固有受容感覚の求心性入力の汚染を受けているかもしれません。私達は通常は脅威ではない入力への反応として、痛みを出力することを学習するのです。 これは、神経パターン、あるいは‘痛みの記憶’として蓄積されます。私達は、これらの記憶と行動を補強するトップダウンとボトムアップの両方の影響力を持ち、特異的、あるいは不正確な符号化によって非特異的な動作による長期的な問題を引き起こす可能性があります。 Nijsおよびその他は、彼等の研究論文“Exercise therapy for chronic musculoskeletal pain: Innovation by altering pain memories(慢性筋骨格痛におけるエクササイズセラピー:痛みの記憶の変化による革新)”*ここをクリックしてください*の中で、急性期における痛みを伴う動作はしばしば、慢性期においては完全に安全であるという事実を議論しています。 “問題は、脳が動作を危険/脅威に関連づけ、長期的な痛みの記憶を手に入れているということである。そのような‘危険な’動作に対して準備することでさえ、脳がその恐怖記憶中枢を活性化し、よって痛みを産生(侵害受容無し)するのに十分であり、変化した(防御的)運動制御戦術を使用する” ここでは、組織の現状に対する脅威/防御の知覚レベルの再調整が目標であるべきです。MoselyとVlayaenが提示したように、組織や問題となる組織からのシグナルではなく、動作自体と関連する反応が問題を引き起こすのです。

重要な動作、痛みの‘記憶’、再調整! パート1/3

関連性のある重要な動作に関する考えは、ここコーキネティックにおける私達にとって大変重要です。そこで、私が読み、消化し、整理したい最近のいくつかの事柄について書き留めようと思いました! それはしばしば、人々にとって問題となる特定の動作であり、丁度目の前に立っている人間にとって関連がある、あるいは重要であるとして、私達が判断する可能性のある動作です。これは、腰痛を抱える人における特定の角度での前屈、あるいはテニスのサーブやゴルフのショットのような特定の動作に関連しているのかもしれません。 これらの動作は、より危険性の少ない他の動作よりも、中枢神経系によってより注意深く精査されているかもしれず、そして、その反応として、痛みと恐怖の不均衡なレベルを産出するかもしれません。 これらの動作は、スポーツができない、子供を抱え上げられない、あるいは靴ひもを結ぶことすらできないというような、障害の感覚と生活の質を形作るかもしれません。 特定の動作を行うことに対する現在の認識は、現在の解剖学的な状態によって影響されているのではなく、知覚された解剖学的な状態、あるいは以前の疼痛経験に基づいて発生した関連する学習によって影響されているのかもしれません。この関連する学習プロセスは、‘痛みの記憶’を吹き替えており、それらの背景にある科学や理論に関しては後で述べます。これらの変化した知覚は、正常な治癒に掛かる時間をはるかに超えて、痛みに関連する感受性の上昇や運動行動に影響を及ぼすかもしれません。心理的要因が患部における運動行動、生体力学、生理学に実際に影響を及ぼす可能性があります。 再修正 動作の再修正に関する考えは、組織における知覚された状態とそれに続く運動反応、そしてかなりの時間が経過した後に、生命体にもたらすかもしれない動きの脅威低減という実際の現実を調整する手助けをすることです。ネガティブな知覚は、ネガティブな動作反応と感覚反応(痛みに至る不快感)を引き起こす可能性があります。再修正プロセスを促進するための、認知的入力と動作入力の両方について後に述べます。 再修正は、ただ単に筋肉、腱、神経、骨等に関して考える以上のものであり、むしろ、人間的側面をも解剖学の中に包含することです。再修正とは、どのように人間が、一般的な動作、特定の動作、あるいは腰部のような身体の特定部位の動作に関する考えに対して知覚し、反応するのかを考えることです。 これは現在進行中の衰弱させる痛みのケースの極端な例かもしれず、決して完全に解決することの無いような内在する小さな悩みの一部を形成するかもしれません。痛みと動作の関連性は、数多い怪我の後に起こり、現在進行中の不快感と痛みの状況の一因となるかもしれません。 これを状況に当てはめてみましょう: ジョン(45歳)は長期間(3年間)にわたり、90度以上の肩関節屈曲時に肩の問題を抱えていて、以前に‘肩峰下インピンジメント’と診断されました。肩を素早く動かす際、あるいは通常よりも重たいものを持ち上げる際にかなり悪化します。彼は数多くの受診をし、以前に画像診断を受けた際に、いくらかの構造的変化が認められました。これまでにマッサージや超音波を含む様々な用手療法を受けてきました。加えて、いくつかのセラバンドエクササイズも行ってきています。 このことが彼のジム通い、スポーツ、家周りのDIYを制限しています。そして、彼が可能であると感じている事に大きな影響を及ぼし、彼の活動レベルと彼の主な身体活動であった大好きなテニスの障害になっています。この肩痛は、最初はあるテニストーナメント後に起こり始めました。初期の頃は休息後に、わずかに改善しましたが、痛みが完全に消え去ることはなく、毎回、腕を90度以上挙げる度、重いものを持ち上げる度、素早く動かす度、あるいは長い時間行う度に痛みを感じ、時には急激に悪化し、それが2,3日続くこともあります。彼は、これらの行動を取るときは毎回、影響を及ぼすことを知っています。肩痛が絶えず彼を後戻りさせるため、彼はテニスへの復帰を試みることを諦めています。 ジョンはテニスができなくなって以来、体重が増えていると感じ、元気が出ないことに悩まされています。そのテニスクラブは、ジョンの社会生活のリソースでもあったため、時折、ジョンは社会生活にも影響を受けていると感じています。 私達は活動が問題であると見なすだけではなく、ジョンの生活の他の部分にも大きな影響をもたらすと考えています。彼に腕を頭上まで挙げさせることや活動を行えるようにすることは、ただの身体活動自身よりも大きな意味を持っていて、彼の生活の多くの部分に影響を及ぼします。 その痛みがジョンの生活に対して何を意味するのかが、彼の肩から来る情報を中枢神経系が処理する方法を変化させるかもしれません。ジョンは、組織は繰り返し圧迫され継続的に損傷しているという、以前から言われてきたことを信じていて、そのこともまた彼の反応に影響を及ぼしているかもしれません。 世の中にはジョンのような人達が数多くいるのでしょうか?彼のような人に会ったことがありますか?彼等は肩、膝、背部、あるいは他の部位に長期間にわたる重大な問題を抱えている可能性があります。彼らは進み続けていくことができるのですが、一見したところ‘永続的な’問題を抱えています。 問題はむしろ、組織自体の中にあるとともに、あるいはそれ以上に、その考え方や条件反射の中にあるのでしょうか?私達の知覚もまた、生体力学的領域と生理学的領域の中に現れるのでしょうか? ジョンは腕を挙げるように言われるとすぐに、痛みが出ることを知っています。それを彼の表情から読み取ることができます。彼は歯を食いしばり、息を止めます。彼の肩帯は挙上し、僧帽筋が硬直・挙上し、肩甲骨がわずかに前突するのが見て取れるでしょう。そして、脊柱屈曲の状態になり、肩甲骨の下制、あるいは内転はありません。肩関節屈曲90度に達する前でさえ、動作に応じた硬直は明らかです。 ジョンはこれらのいかなる身体的反応にも、まったく気付いていません。彼にとって、それらの身体反応は、ただ単に腕の挙上動作の一つに過ぎないのです。それらは無意識で条件付きなのです。ある時点では、恐らくそれらは傷害部位と痛みのある組織にストレスを加えることを回避するように適合(助けになる)していましたが、もしかすると、私達はそれらに不適合(助けにならない)であるとレッテルを貼ることができるかもしれず、現在進行中の問題の一因になっているかもしれません。 ジョンに頭上でのテニスショット(最も問題となる)に関連したポジションを取らせる際、他のキネティックチェーンからもたらされる動作はほとんどなく、肩関節可動域は減少します。肩関節可動域は、重量、あるいはスピードの増加に伴い著しく減少します。 単純に、ジョンが動く前にリラックスし、肩を下ろした状態を保ち、幾分かの脊柱伸展をするように言うことには絶大な効果があります。可動域が増大し、幾分違いを感じ、やや改善しているように感じます。 “ほら、ジョン、リラックスすると幾分良くなった感じがしますよね。” ジョン - “そうですね。” “少し可動域が広がって、そんなに痛くないですよね、これに取り組んでいきましょう!” ただシンプルにジョンの知覚を変化させることが、いかに実際の動作の力学を変えるのかをみることができます。 私達は、ジョンの肩帯を下制させる能力、脊柱を幾分伸展位に持っていく能力、体幹を伸展させる能力に着目することができたでしょう。そして、どのように全ての事柄が、テニスのサーブや頭上でのショットといった関連する動作に相互作用するのかに着目することもできたでしょう。これは意義深く関連性があることです。

多くの整形外科手術は効果がない パート2/2

(パート1はこちらへ) 腰部の手術 膝同様に、腰部にかなり大きな構造的損傷がありつつも痛みを伴わないことに関する豊富なエビデンスは存在しています。更に、腰部には特に明白な損傷がない時であっても痛みも持つこともあります。事実、これはかなりよく見られることであり、慢性腰痛のほとんどは、“非特異的”と識別される、つまり、その痛みは力学的または構造的な要因では説明できないということを意味しています。腰痛と腰部の構造的損傷間には、あまり関連性がないにも関わらず、MRIに現れたあらゆる損傷を修正するための手術は数多く存在します。手術は保存療法よりも優れているわけではありませんが。 例えば、椎体形成術は骨折した椎骨に骨のセメントを注入することで腰痛を治療しようと試みるものです。2003年に出版された研究では、手術後6週間において、全く治療を行わなかったと同様の効果を表したことを示しています。(8) 2009年、骨粗鬆症に関連する骨折への偽手術と同程度の効果があったことを2つの研究が報告しています。(9) 腰椎固定術は、一般的な術式であり、神経のような感受性の高い構造との接触をすることのないように、椎骨を安定させることを意図したものです。2013年、Spine journal は、認識的行動セラピーやエクササイズのような手術以外の治療と脊椎固定術を比較した研究論文を出版しました。この研究では、長期的な結果における差異がないことを発見しており、保存的療法やエクササイズに対して“慢性腰痛患者への腰椎固定術の適用は好意をもたれるべきではない。”と結論づけています。(10) 2014年のあるメタ分析は下記のように結論づけています: 腰椎の変性疾患を持つ患者の、慢性腰椎による認識された身体不全の低減において、腰椎固定術が保存的療法よりも効果的ではないという強力なエビデンスが存在する。この題材に関するさらなる研究が、この結論に考慮するほどの影響を与えることはないであろう。 (11) 膝の手術に関して、手術の相対的な効果の低さを示す研究結果が実践に影響を与えるのには時間がかかっています。国際的に著名な解剖学者であり、疼痛専門家であるニコライ・バグダックは、次のように説明しています: 外科医その他は、手術が腰痛に効果的であると信じている。彼らのこの信念は、自らの経験、あるいは主観的研究に基づいたものである。この信念は、おおむね詳細に報告された臨床実験の結果に立証されているものではない。これらの臨床実験は、手術の効果を得られている患者は一部であることを表示している。 (12) 肩の手術 肩の手術に関する研究は、同様の(しかし多少明確性にかける)パターンを示しています。MRIが一貫して示すのは、痛みを持たない多くの人たちにおいて、回旋腱板損傷や、肩の構造の損傷がみられるということです。この事実にも関わらず、肩の痛みを説明する一般的な診断は、回旋腱板損傷あるいは、肩峰による回旋腱板の“インピンジメント”を含んでいます。 これらの状態を修復するための手術は、回旋腱板修復、あるいは肩峰の一部を切除する肩峰形成術を含みます。アメリカ合衆国において、これらの手術は、毎年ほぼ50万件近く行われていますが、これらのうちのほとんどは外傷ではなく変性による損傷です。(13) これらの手術は、エクササイズや休息よりも効果的なのでしょうか?これに関するエビデンスは、腰部や膝と比較して明確さに劣りますが、これらの手術に本当に効果があるのか、そして良い結果は、肩にメカニカルな変化を与えたことに関連があるのか、といった深刻な疑問が生まれています。 特定の患者達に対して、手術はエクササイズよりもかなり有意に効果的であるという可能性を認めないわけにはいきませんが、(14)いくつもの研究が肩峰形成術のような一般的な肩の手術が、エクササイズよりも効果的であるとはいえないことを発見しています。(15) さらに、関節唇修復および二頭筋腱固定術は、偽手術より優れているわけではないことも示されています。(16) また、手術が痛みの緩和に効果的であるのは、実際の構造修復のためではないことを示唆するエビデンスも存在します。(17) 修復された手術の一年後に撮影された回旋腱板のMRIは、多くの場合、患者の回復にも関わらず、再び断裂している状態を示します。Dr.ローレンス・ガロッタによれば、“回旋腱板が損傷している時、全ての痛みと機能不全は回旋腱板の損傷に起因すると考えるが、その損傷を修復し状態が良くなったと感じる場合でも、時に、超音波やMRIを撮ってみると、回旋腱板は、手術前と全く同じ状態である。”(18) British Journal of Sports Medicineの 掲載されているブログ投稿は、この状況を次のように要約しています:“近年のエビデンスに基づけば、[肩の痛み]の治療としての手術的介入の効果は、見せかけの過大評価されたもののようである。”(19) 結論 はっきりとさせておきたいのですが:上記の内容は、私たちが整形外科医を信頼すべきでないとか、手術は慢性疼痛の治療として決して良いアイデアではないということを意味していると解釈されるべきものではありません。数多くの手術が効果を証明しており、特定の状況においては確実に優れたアイデアです。私は個人的に、担当の外科医から現在のエビデンスの状況、そして様々なアプローチの良い点と悪い点に関する優れた倫理的なアドバイスを受け取った人たちを数多く知っています。そしてまた、慢性痛に対しての手術的介入の劇的な効果をはっきりと得ることができた人たちも数多く知っています。一方で、私はまた、効果的でないことが証明されている手術を受け、関連のある研究に関するアドバイスをもらえず、最終的に良い結果を得ることができなかった人たちも数多く知っています。 ここで覚えておくべき主なポイントは、医学界において、慢性痛の治療の方法に関するいくつかの大きな盲点や偏見が存在するということです。疼痛の説明と治療を、より重要である複合的な神経生理学を無視して、常に単純な構造の“不全”に言及することに求めようとしています。臨床家は、これらの偏見に気づき、その治療方法を改善することを助けることができるように、疼痛の複合性に関してできる限り学習すべきです。そして慢性痛の患者達は、手術を受ける前に担当の外科医に、いくつかの良い質問を問いかけるべきなのです。 参照文献 8. Diamond, Terrence H, Bernard Champion, and William A Clark. 2003. “Management of Acute Osteoporotic Vertebral Fractures: A Nonrandomized Trial Comparing Percutaneous Vertebroplasty with Conservative Therapy.” The American Journal of Medicine 114 (4): 257–65. doi:10.1016/S0002-9343(02)01524-3. 9. Kallmes, David F., Bryan A. Comstock, Patrick J. Heagerty, Judith A. Turner, David J. Wilson, Terry H. Diamond, Richard Edwards, et al. 2009. “A Randomized Trial of Vertebroplasty for Osteoporotic Spinal Fractures.” New England Journal of Medicine 361 (6): 569–79. doi:10.1056/NEJMoa0900563. 10. Mannion, Anne F., Jens Ivar Brox, and Jeremy C.T. Fairbank. 2013. “Comparison of Spinal Fusion and Nonoperative Treatment in Patients with Chronic Low Back Pain: Long-Term Follow-up of Three Randomized Controlled Trials.” The Spine Journal 13 (11): 1438–48. doi:10.1016/j.spinee.2013.06.101. 11. Saltychev, Mikhail, Merja Eskola, and Katri Laimi. 2014. “Lumbar Fusion Compared with Conservative Treatment in Patients with Chronic Low Back Pain.” International Journal of Rehabilitation Research 37 (1): 2–8. doi:10.1097/MRR.0b013e328363ba4b. 12. Bogduk, Nikolai, and Gunnar Andersson. 2009. “Is Spinal Surgery Effective for Back Pain?” F1000 Medicine Reports 1 (July): 27–29. doi:10.3410/M1-60. 13. Jain, Nitin B, Laurence D Higgins, Elena Losina, Jamie Collins, Philip E Blazar, and Jeffrey N Katz. 2014. “Epidemiology of Musculoskeletal Upper Extremity Ambulatory Surgery in the United States.” BMC Musculoskeletal Disorders 15 (1): 4. doi:10.1186/1471-2474-15-4. 14. Steuri, Ruedi, Martin Sattelmayer, Simone Elsig, Chloé Kolly, Amir Tal, Jan Taeymans, and Roger Hilfiker. 2017. “Effectiveness of Conservative Interventions Including Exercise, Manual Therapy and Medical Management in Adults with Shoulder Impingement: A Systematic Review and Meta-Analysis of RCTs.” British Journal of Sports Medicine, bjsports-2016-096515. doi:10.1136/bjsports-2016-096515. 15. Ketola, S., J. Lehtinen, T. Rousi, M. Nissinen, H. Huhtala, Y. T. Konttinen, and I. Arnala. 2013. “No Evidence of Long-Term Benefits of Arthroscopicacromioplasty in the Treatment of Shoulder Impingement Syndrome: Five-Year Results of a Randomised Controlled Trial.” Bone and Joint Research 2 (7): 132–39. doi:10.1302/2046-3758.27.2000163. 16. Brox, Jens Ivar, Cecilie Piene Schrøder, Øystein Skare, Petter Mowinckel, and Olav Reikerås. 2017. “Author Response—sham Surgery versus Labral Repair or Biceps Tenodesis for Type II SLAP Lesions of the Shoulder: A Three-Armed Randomised Clinical Trial.” British Journal of Sports Medicine, bjsports-2017-098251. doi:10.1136/bjsports-2017-098251. 17. McElvany, Matthew D., Erik McGoldrick, Albert O. Gee, Moni Blazej Neradilek, and Frederick A. Matsen. 2015. “Rotator Cuff Repair.” The American Journal of Sports Medicine 43 (2). SAGE PublicationsSage CA: Los Angeles, CA: 491–500. doi:10.1177/0363546514529644. 18. Large Study of Arthroscopic Rotator Cuff Repair Reveals Some Surprises. http://www.hss.edu/newsroom_study-arthroscopic-rotator-cuff-repair-surprises.asp 19. “Unnecessary Shoulder Surgery on the Rise - BJSM Blog - Social Media’s Leading SEM Voice.” Accessed October 18. http://blogs.bmj.com/bjsm/2015/01/06/the-sexy-scalpel-unnecessary-shoulder-surgery-on-the-rise/.

痛みやケガ、さらにパフォーマンスのマネジメントにおいて、生体力学が問題になるとき パート2/2

WBM #4:鈍感にするための一時的な動きの修正 (続き) 一時的な動きの修正は、一般的に多くのセラピストの間で使われる、症状によって加減するアプローチです。こうすると痛いので、しばらくの間、他のやり方でしましょう。患者によっては、そうすることによって、自分で痛みを制御でき、できなかったことを始めるのに有効かもしれません。治療の一環として必要かどうか分かりませんが、役には立ちそうです。 ここでは、 “正しい”動き方がひとつしかないと言っているのではありません。むしろ、現時点で痛みが少ない動き方があるということです。シンプルです。 また、痛みを軽減させるのは生体力学だけであると考えるべきではありません。生体力学的な変化は心理社会的要素に大きく影響するかもしれません。私たちは、ただ常に生体力学の枠組みで治療を説明してきました。もしかすると動きを修正することは、認知的な挑戦なのかもしれません。−自分自身のストレングスに直面させられ、自分が感じている痛みの見方を反証させられることに繋がるのです。 リスク:痛みを制御するために動き方を変えるように指導する場合、安全ではあるが有益とは言えない行動をさせてしまうリスクがあります。私達が介入しすぎることもあります。症状によって修正する方法は、リングシフトや仙腸関節の矯正のような非常に極端な介入をしてしまうことがあります。筋膜網とやらに歪みが起こるかもしれないという理由で、耳たぶが一直線に並んだ姿勢でなければならないなどと、患者に思って欲しくはありません。また、動き方のチェックリストを作り、念入りに修正しながらでないと、特定な動きが行えないと思い込んで欲しくはありません。一時的な変更であることを説明するべきだというのが私の意見です。 最後になりますが、症状によって動きを修正する方法による運動学的な変化は、恐怖による運動逃避や動きの制限をする人に対して、良いアイデアではないかもしれません。これらの人たちは、すでにさまざまな動きを避けてきているので、むしろ痛い動きや不安な動きにさらすことが治療になります。ここでも難しい決断を下さなくてはなりません。余計なことをしてかえって悪化させてしまうかもしれませんが、焦って急ぐべきではありません。 WBM #5:習慣になってしまった動きの中断 関係変数:運動制御、ストレングス、ROM #4にとても似ています。これは、痛みがある時に繰り返し同じことを行って、悪化させてしまうという考えです。たぶん気づかなかったのか、または、生体力学的要素に障害が起きて、回避できなかったのか。ここでも余計なことをして悪化させるかもしれませんが、慌てるべきではありません。 さらに、私たちはたいてい自己修正が備わっているものだという考えが根本にあります。もし、あなたが座っていてお尻が痛くなり始めたら、動きます。侵害受容覚が働いて、痛みや損傷が起きる前にアクションを起こします。もし自分で修正できず、動けなかったら、損傷が起こるでしょう(床ずれを思い出してください)。 彼らが苦境について間違ったことを信じ込み、痛みに敏感になるような動きをし続けている患者がいるかもしれません。座っている時も背骨をニュートラルに真っすぐに保ち、背骨は屈曲するべきではなく、常にコアを20%ブレーシングしているべきであると、彼らは信じているのかもしれません。このような場合、彼らは健康的である前かがみの姿勢や様々な動きを避けていたために、習慣となってしまった彼らの動きが、感作を起こしているのかもしれません。 他の例が、ストレングスや柔軟性などが重要であるときの説明をするかもしれません。これから紹介するビデオで、私の娘がバック転とブリッジをしているのをご覧になれます。彼女の股関節はほとんど伸展していませんが、腰が大きく伸展しています。彼女の習慣で、いつも伸展は腰で行っています。もし、彼女に腰痛があって伸展により増悪するとしたら、腰にとっては数日間の“お休み”が与えられるかもしれないテクニックを使ってそのスポーツに取り組むのは難しいでしょう。彼女は、引き続き感作を起こしてしまうかもしれません。前足部で着地をすることでアキレス腱痛や前足部痛、脹ら脛痛を繰り返し起こすランナーは、フラットフット着地に変更して走ることで効果が見られることがあります。しかし、このような簡単な変更を行う能力がなければ、症状/負荷を調節しながら走り続けるのはもっと難しいことでしょう。 これについては、ボート選手に行われた症例研究/ランダム化比較試験がここでご覧になれます。この試験のすばらしいのは、脊椎の運動学は症状によって変化させましたが、その変化をずっと保つ必要はなかったということです。 生体力学的要素に左右される動きの習慣についての例として、股関節外転のストレングスがあります。私たちの多くは骨盤の下制や股関節の内転が増えても走ることができます。ランニングに関連した痛みがあるということは、傷害の宣告ではありません。しかし、いつもと違う痛みが出てきたならば、骨盤の下制に取り組んでみることは、実行可能な選択肢で効果的かもしれません。ランナーにとってストレングスは、反対側の骨盤の下制に貢献する要素かもしれません(ここ&ここ)。つまり、不足部分を強化してみることで、痛みを軽減したり回復したりできる動きに変えられるように促してくれるかもしれないのです。 まとめ ここでは、多くの “かもしれない、たぶん、だろう”という言葉を使いました。痛みを持っている人を助けるにあたり、生体力学はひとつの選択肢であって、唯一の解決策ではないという考えです。生体力学を変えることや“生体力学的”アプローチは有効でしょう。しかし、必ずしも必要ではないかもしれません。私はこう提案します。負荷が大きくなり、組織の損傷が大きな弊害になったら、生体力学はかなり重要になり、選択肢というよりも“必須要素”の一つになるでしょう。また、損傷につながるような外的負荷に反応できるようにするためには、生体力学的テクニックを変えるより、動きに対する準備やトレーニングの最適化、負荷への反応などがより重要になるということも提案します。

多くの整形外科手術は効果がない パート1/2

(パート2はこちらへ) 薬とは異なり、整形外科手術は、その安全性と効果を確信するための厳密なテストを実施する前に一般大衆に提供されています。それゆえに、何百万件もの膝や肩、腰痛のための手術が、その実際の効果を確認するリサーチを行うこともないまま、実施されてしまっています。最近では、こういったリサーチが数多く実施されており、人気のある手術の多くがプラセボ同様であることが明らかにされています。にもかかわらず、これらの手術の多くは現在でもまだ、年間何百件も何千件も実施され続けているのです。 そう、がっかりしてしまうことですが、これは、もしあなたが慢性痛を治療する仕事に関わっていたり、あるいは慢性痛を患っていて手術を検討しているのであれば、知っておくべきことです。関連性のあるリサーチの総論をお読みください(ところで、下記の内容のほとんどは、近日中に出版される私の著書, Playing With Movement からの抜粋となります)。 膝の手術 膝の関節炎はよくみられるものですが、必ずしも疼痛という結果になるわけではありません。重症の関節炎を持っていても全く痛みのない人たちも多く存在しています。そして、膝に痛みを抱える人たちの多くは関節炎を患っていません。こうした関連性の低さにも関わらず、関節炎のための手術はかなり普及しており、その数は年間50万件にものぼります。(1) 15年ほど前に最も一般的であった膝の関節鏡手術は、創面切除術(損傷した軟骨や骨の切除)と洗浄(生理食塩水による洗浄)の2つでした。これらの手術の目指すゴールは関節に炎症を起こしているかもしれない軟骨の粗い断片を取り除くことです。手術の効果は、それほど目覚ましいものではなく、人々は、これらはプラセボに起因しているのではないか?あるいは、エクササイズや理学療法、休息といったより侵害性の低い治療でも効果は得られるのではないか?と考え始めました。 この可能性をテストするために、研究者たちは“偽”手術を取り入れた研究を指揮したのです:あるグループの患者たちは実際に膝の手術を受け、もう一つのグループは、皮膚を切開するのみの偽の手術を受けました。患者たちは、自分が受けたのが実際の手術かを知る由はありません。2~3年間に数回にわたって、これら2つのグループの患者たちは膝の痛みのレベルと膝の機能に関して報告を行いました。どうだったと思いますか?期間内のどのポイントにおいても、偽手術のグループは、実際に手術を受けたグループと同様にうまくいったのです。(2)これは、手術は身体構造ではなく心理学を変えることによって効果があるということを強く示唆しています。 この研究は手術が役に立たないことを効果的に証明したにも関わらず、外科医たちの行動に影響を与えるのには遅延がみられました。それから何年もの間にわたり年間30億円の費用をかけて何百、何千という数のこれらの手術が行われています。(3)これに続く研究では、この手術が、エクササイズ、体重減、市販の痛み止めの使用など、一般常識的介入より優れた効果を提供しないことが確認されています。(4) 創面切除術と洗浄は、あまり一般的ではなくなってきましたが、関節鏡半月板一部切除と呼ばれる術式がこれに取って代わりました。しかし先行の術式同様、この新しい手術も偽手術と同程度の効果しか報告されていません。 2015年、研究者達は膝の関節鏡手術に関する9つの研究論文の結果を要約し、これらの手術は効果があるとすれば少しであり、深刻な悪影響の可能性を持つという結論に達しました。(5) 最近のBritish Journal of Medicine の声明では、膝の痛みに対する関節鏡手術は“手術を支持する中庸の質のエビデンスさえ存在しない、かなり疑問視されるべき行為である”という批判的意見を提供しています。(6) 2017年のある臨床ガイドラインは、次のように述べています:“我々は変性膝疾患を患う患者のほぼ全てに対して、関節鏡手術の使用をすべきではないという勧告をする。さらなる研究がこの勧告を修正することはないであろう。”(7) この抵抗し難い研究結果にもかかわらず、アメリカにおいて関節鏡膝手術は、各年700,000件近く行われる最も一般的な手順であり続けています。(6) なぜこのようなことが起こり得るのでしょうか?単純な答えは、多くの医師達が研究よりも自らの個人的な経験を信頼しているからです。彼らは、保存療法が失敗し続けた後に、手術が劇的な効果を提供したと言うでしょう。これは時に起こることではあるでしょうが、私達は、痛みの起因が膝の構造的変化であることに関してかなり懐疑的であるべきです。慢性的な膝痛の成功する治療は、それが手術であれ、何か他のことであれ、関節の構造を修正することではなく、心理学的あるいは神経学的過程に複合的な変化を生み出すことにあるのではないでしょうか。このポイントは、腰部の手術が、腰痛への純粋に心理学的な介入よりもより大きな効果を与えることがないという発見をした同様の研究によって強く確認をされています。 参照文献 1. Heidari, Behzad. 2011. “Knee Osteoarthritis Prevalence, Risk Factors, Pathogenesis and Features: Part I.” Caspian Journal of Internal Medicine 2 (2): 205–12. 2. Lubowitz, James H. 2002. “A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee.” Arthroscopy 18 (8): 950–51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12368798. 3. Why ‘Useless’ Surgery Is Still Popular. http://www.nytimes.com/2016/08/04/upshot/the-right-to-know-that-an-operation-is-next-to-useless.html?_r=2 4. Kirkely, Birmingham, et al. 2008. “A Randomized Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee." New England Journal. Vol. 359, 1097. 5. Thorlund, J. B., C. B. Juhl, E. M. Roos, and L. S. Lohmander. 2015. “Arthroscopic Surgery for Degenerative Knee: Systematic Review and Meta-Analysis of Benefits and Harms.” Bmj 350 (jun16 3): h2747–h2747. doi:10.1136/bmj.h2747. 6. Järvinen, Teppo L N, and Gordon H Guyatt. 2016. “Arthroscopic Surgery for Knee Pain.” BMJ (Clinical Research Ed.) 354 (July). British Medical Journal Publishing Group: i3934. doi:10.1136/BMJ.I3934. 7. Siemieniuk, Reed A C, Ian A Harris, Thomas Agoritsas, Rudolf W Poolman, Romina Brignardello-Petersen, Stijn Van de Velde, Rachelle Buchbinder, et al. 2017. “Arthroscopic Surgery for Degenerative Knee Arthritis and Meniscal Tears: A Clinical Practice Guideline.” Bmj, j1982. doi:10.1136/bmj.j1982.