マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

スピード、アジリティー、クイックネスのトレーニングに関する7つの考え パート2/2

5. よりよく動くには、スピードと同様に、「読み」が大事である. 新進の野球の選手たちの多くと話すと、彼らは「60ヤード(約55m)走のタイム」を気にしているようです。6.5秒以下で走ることができれば、エリートレベルのスピードだと考えられるでしょう。6.6‐6.7秒の間は優秀、6.8‐6.9秒の間は平均、そして7.0秒以上は平均以下と考えられます。こういった数字は、高校のイベントなどでのランキングで、定期的に計測されていますが、高校以降のレベルではあまり行われていません。 そのため、メジャーリーグでは、選手がどのくらい「速い」のかを表す、はっきりとした指標がないのです。正直に言って、メジャーリーガーたちの60ヤード走を計測すれば、かなり残念な結果になるでしょう。野手では、6.8‐7.1秒を出す選手が多くいて、6.7秒以下の選手は、各チームのロースターにせいぜい2、3人でしょう。試合の結果に影響するようなスピードを持つ選手は、考えられているよりも少なく、ビリー・ハミルトンやジャコビー・エルスベリーのように、ベースの走り方や、良いジャンプの仕方、野球というゲームを知ることによって、ベースランナーとして有能になった選手がたくさんいます。 ベースランニングは、運動競技的努力であるとともに、芸術ですから、スピード、アジリティー、クイックネスのドリルをいくら沢山行ったとしても、試合を知り、状況を適切に読んで、それに応じて動くことを理解していなければ、望むような効果を得ることは難しいでしょう。これは、陸上競技以外の全てのスポーツに当てはまることだと思います。 6. 良質な動きのトレーニングプログラムには、コーチングと競争のミックスが必要 速くなりたければ、指導重視のトレーニングと競争要素の入ったトレーニングの両方を行う必要があると思います。指導という観点では、より質の高い動きを教えなければいけません。そうでなければ、ただ間違ったパターンを更に植え付けることになります。これは、調整が狂っている車を、できるだけ速く運転しようとしているようなものです。 一方で、何も言わず、ただアスリートを速く走らせ、互いに競争させることにも意味があると思っています。短距離走のトップ選手たちの多くは、個人ではなく、グループでトレーニングを行います。同じことが、NFLコンバインの準備にも言えます。選手たちは、互いに刺激し合うことで、良くなるのです。時間を計測したり、ミラードリルを行うことは、トレーニングの中で競争心を掻き立てる方法としてとても有効です。 理想的には、動きのトレーニングセッション全てにおいて、競争要素も指導を与える時間も少しずつ取り入れることが大事です。私の施設に通うプロ選手の典型的な一週間では、スピード、アジリティー、クイックネスにより重点をおいたトレーニングをする日は、水曜と土曜と決まっています。水曜日は、指導よりも競争に重点を置き、選手たちは一緒に短距離走を行います。土曜日は、指導面に重点を置き、室内で30ヤード(約27m)、またはそれ以下の距離での練習を行います。動画をたくさん撮り、ほとんどの場合は、一回に一人ずつしか走らせません。シーズンが近づいてくると、指導重視のセッションを月曜日のストレングストレーニングの前にも取り入れるようにしています。 7. 動画は試合を変えた 動画−より具体的には、スローモーション動画−は、動きのトレーニング指導の仕方を劇的に変えました。胴体の傾きや、脛のポジションなど、適切な角度の指導に多くの時間を費やすことができ、動画を止めて、その瞬間、瞬間にどういったポジションを取っているかを見せることで、アスリートは、これまでよりも格段に早く、新しいスキルを習得したり、磨き上げたりすることができるようになりました。もしまだスピード、アジリティー、クイックネスのドリルを動画撮影したことがないのでしたら、ぜひこれから始めてください! 一つだけ注意点として、動画がセッションの「流れ」を妨げることがないようにしてください。注意していないと、セットの間ごとに5−10分間、ビデオを見て、話しあうことになってしまいます。動画をリソースとして使うことは大切ですが、動画に頼りすぎて、トレーニングの質を妨げないよう注意しましょう。

運動感覚的学習 パート1/2

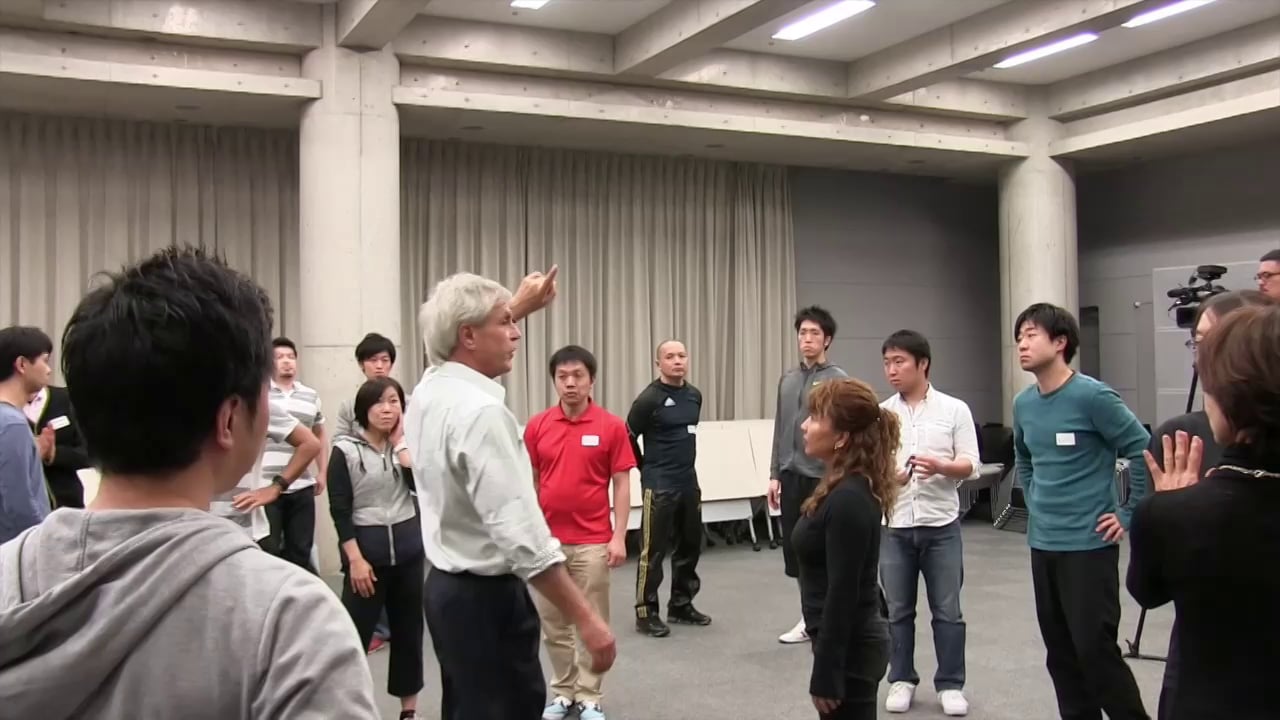

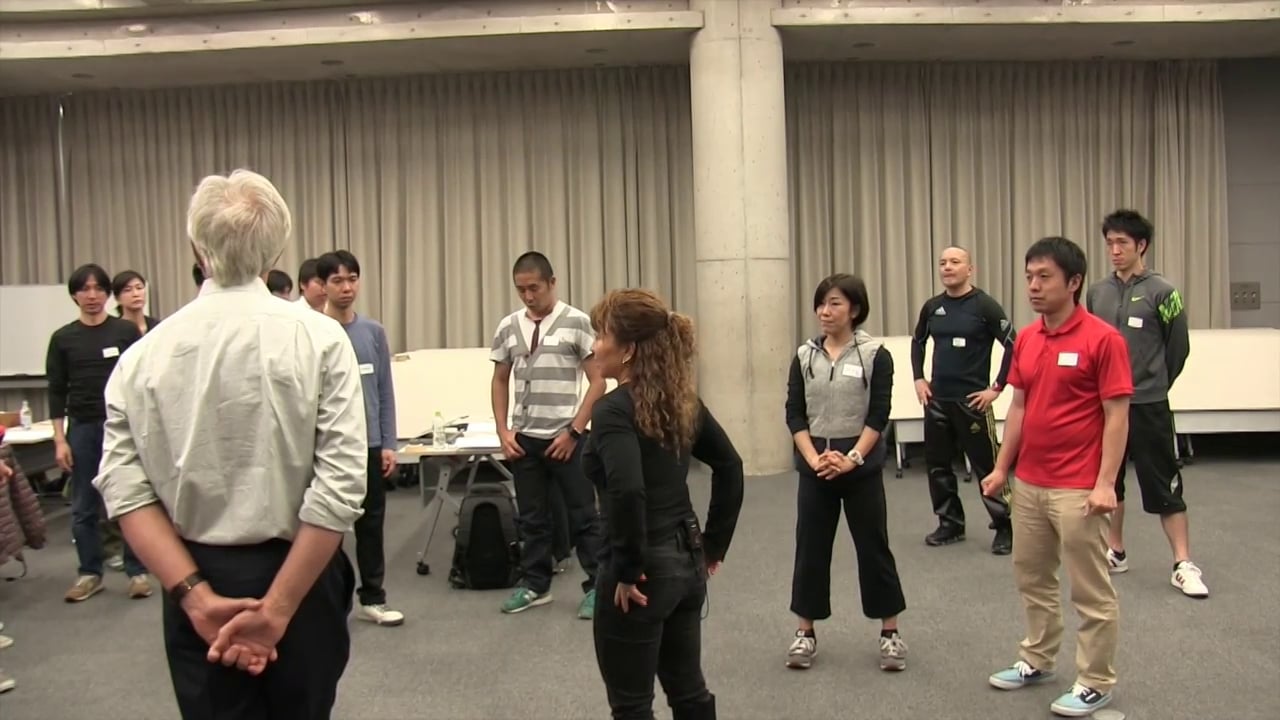

2015年、4月1日&2日に東京で開催された”筋膜ネットワークのトレーニング”セミナーから、学習方法に関する体験的なエクササイズをご紹介します。誰かの動作を変化させるために、より正確に指導する方法とは?運動感覚、視覚という異なった情報の伝達を試します。

運動感覚的学習 パート2/2

2015年、4月1日&2日に東京で開催された”筋膜ネットワークのトレーニング”セミナーから、学習方法に関する体験的なエクササイズをご紹介します。誰かの動作を変化させるために、より正確に指導する方法とは?運動感覚、視覚に加え、聴覚による情報の伝達を比較します

スピード、アジリティー、クイックネスのトレーニングに関する7つの考え パート1/2

スポーツの結果の大部分は、スピード、アジリティー(敏捷性)、クイックネス(俊敏性)によって決まります。これらの運動能力は「試合を変える要素」であり、講義や文章で扱うにも面白い題材です。そこで、この投稿では、スピード、アジリティー、クイックネスについて、詳細に注目してみたいと思います。 1. シューズは重要である スピード、アジリティー、クイックネスのトレーニングについて議論する際は、まず始めにシューズから考える必要があります。なぜなら、シューズは、あなたが地面に対して、どのように力を発揮したり、抑えたりしているかに直接的に影響するからです。 重いスニーカーでは、自分を速く「感じる」のが難しいでしょう。 かかとをかなり持ち上げたシューズを履いているのなら、動きのトレーニングをする際、ポステリアチェーンを効率的に動員するようにしましょう。 最後に、おそらくこれが最も大切かもしれませんが、外側に十分なサポートがないスニーカーでは、方向変換に苦労するでしょう。これは、市場に出回っている、足に対するサポートが最小限のスニーカーに伴う非常に大きな問題となっています。アスリートは、エクササイズを完璧に行うために十分な神経筋コントロール能力を持っているのにもかかわらず、方向変換の際に足をひねってしまいます。この点から、私は、ニューバランスの最新のミニマス(最小限のサポートのみ備えた靴)のデザイン会議に参加できてとてもよかったと思っています。 最先端のトレーニングプログラムや細かい指導テクニックを気にする前に、適切なシューズを履いているかどうかを確認してください。 2. 個人差を軽視しない 動きのトレーニングをする際に、全てのアスリートが同じような指導方法を必要としていると考えるのは間違いです。アスリートはそれぞれ異なる身体を持っており、頭の中で考えている「理想的な」ポジションからは、僅かにズレているのです。当然のことながら、四肢や胴体の長さも関係ありますが、関節の構造も影響しているでしょう。たとえば、骨の形や、関節包の変化、大腿骨頭の後傾などにより、股関節の内旋が不十分な人は、よりつま先を外側に向けたアスレチックスタンスから始める必要があるかもしれません。 何が「普通」であるかを理解することは大切ですが、「普通ではない」ことは必ずしも不適切というわけではありません。 3. 速い人を強くする方が、強い人を速くするより簡単である これは何年も前に聞いた文章なので、正直なところ、これをどこから聞いたのかは覚えていません。でもそのときに、この文章がいかに真実を語っていることか、気付けていたらよかったと思っています! 多くのアスリートは、もともと反射能力に恵まれています。たとえ、「充分な筋力」がなくても、伸張−収縮サイクルをとても上手に使って、素晴らしい運動動作を発揮します。こういったアスリートは、単純に、強化すればさらに成長します。 その反対に、筋力は豊富にあるのに、その力を瞬時に発揮することができないアスリートがいます。こういったアスリートは、筋力強化や維持よりも、スピードトレーニングに、より多くの時間を費やす必要があります。 上記であげた二つのケースを比べると、一つ目の速いアスリートを強くする方が、強いアスリートを速くするよりも、断然早く成果を出すことができます。これには、多くの要因が関わっていますが、結局のところ、リラックスすることを教えるのが難しいというのが一番の要因だと考えています。 最初から速いアスリートは、「偶然に」不必要な筋緊張をしない方法を知っているように感じます。一方で、最初から強いアスリートは、何をするにも、とにかく力でねじ伏せようとします。証拠が欲しければ、私(またはパワーリフターならだれでも)がゴルフする姿を見てください! 4. 成長の過程では、動きの質が低下するが、その低下は適切なトレーニングにより抑えることができる 子供が思春期に入り、成長期が始まると、競技場、氷上、コート上で、動きが全くコントロールできていないアスリートを見るのも珍しいことではありません。筋肉や腱の成長をはるかにしのぐスピードで、骨が成長し、瞬く間に可動域の制限が生まれるといった理由のほかに、重心が支持面からより高い位置に移動し、不安定な環境を作り出していることを考慮する必要があるでしょう。 12歳から15歳くらいの間に起こる、この劇的な変化こそ幼少期にトップレベルだった子供が、高校や大学でもトップレベルになれるわけではない理由です。リトルリーグのオールスターになったからといって、メジャーリーグのオールスターになれると予測できるわけではありません。 良いお知らせもあります。効果的なトレーニング原則を用いることによって、成長期に起こる、運動能力の低下を食い止める、または最小限に抑えることができます。当然ですが、複数のスポーツを行い、様々な動きを伴う運動を行うことは重要です。さらに、モビリティーのトレーニングを取り入れ、適切な動きの質について指導することもできます。最後に、軽視してはいけないのが、ストレングストレーニングです。10~15パウンド(4.5~7kg)の筋肉量を若いアスリートの下半身につけることができれば、重心は支持基底面に近くなり、より安定した環境を作り出せます。もちろん、こういったトレーニングにより得た筋力は、動きの質の改善という観点でも多いに役立ちます。だからこそ私は、11歳から12歳の間は、たとえ週に1、2分だとしても初期レベルのストレングストレーニングプログラムを始めるのに適切な時期だと考えています。

レジスタンストレーニングは筋繊維のタイプを変化させるか? パート2/2

これらの研究について我々は何を知り得ているか?(続き) コスティル(1979年)は、筋肉酵素活動および筋繊維のタイプに対する影響を究明するために、男性5名における7週間の等運動性レジスタンストレーニングの影響を調査した。介入の前後に研究者たちは筋検体を採取し、ATPアーゼを使用し筋繊維のタイプを評価した。 コーテ(1988年)は、50日間の脱トレーニング期間によって分離されたコンセントリック等運動性レジスタンストレーニングプロトコルの、筋繊維のタイプの比率、および酵素活動に対する影響を調査した。 コイル(1981年)は、男子大学生において、1秒間に60度もしくは300度の速度のどちらか、または1秒間に60度および300度の両方の速度にて週3回、6週間にわたり行われた、最大両脚等運動性ニーエクステンションを含む介入の影響を調査した。介入の前後に筋繊維のタイプがATPアーゼを使用し評価された。 デ・ソウザ(2014年)は身体的に活発な37名の男性において、8週間のコンカレントトレーニング、ストレングストレーニングのみ、そしてインターバルトレーニングの筋繊維のタイプに対する影響を比較した。 ファラップ(2014年)は、10週間にわたるレジスタンストレーニング、もしくは持久系サイクリングの、筋繊維のタイプに対する影響を比較した。研究者たちは繊維の表現型を計るため、外側広筋より筋検体を採取した。 ハッキネン(2001年)は、10名の中年男性、11名の中年女性、11名の高齢男性、そして10名の高齢女性における、6ヶ月間のレジスタンストレーニングプログラム(週に2回)の外側広筋の筋繊維の比率に対する影響を調査した。 ハッキネン(2003年)は21週間にわたるコンカレントストレングストレーニングもしくは持久系トレーニング対レジスタンストレーニングのみの影響を比較した。研究者たちは、ATPアーゼを使用し外側広筋における筋繊維の比率を評価した。 ハザリー(1991年)は、週に2回行われたレッグプレスおよびレッグエクステンションエクササイズにおける、コンセントリックのみ、もしくはエキセントリックのみの筋活動を含む、19週間の高負荷レジスタンストレーニング後の筋繊維のタイプにおける変化を調査した。研究者たちは外側広筋から筋検体を採取し、筋細繊維ATPアーゼと共に繊維のタイプに対し組織科学的に分析した。 ジャクソン(1990年)は12名の男子大学生において、大腿四頭筋群における2つの相反するレジスタンストレーニング方法による、筋繊維の領域の変化を評価した。一方のプログラムは筋力(高負荷、低レップ)に焦点を置き、他方は筋持久力(低負荷、高レップ)に焦点を置いていた。研究者たちは外側広筋から筋検体を採取し、筋繊維のタイプの比率の変化を評価した。 カラビータ(2011年)は、以前にトレーニングされていない40-67歳の96名の男性において、21週間のトレーニング期間にわたり、ストレングスと持久系を合わせたトレーニングの干渉効果を評価した。 クレーマー(1995年)は、高負荷ストレングスおよび持久系トレーニング、上半身のみの高負荷ストレングスおよび持久系トレーニング、高負荷持久系トレーニング、または高負荷ストレングストレーニングのいずれかを行った4つのトレーニンググループにおいて、異なる種類のトレーニングの影響を比較した。筋繊維のタイプの比率がATPアーゼを使用し評価された。 マリスー(2006年)は8名の男性において、プライオメトリックトレーニングの影響を評価した。彼らは介入の前後に外側広筋から筋検体を採取し、MHCアイソフォームに従い筋繊維のタイプを分析した。 マッコール(1996年)は、趣味としてのレジスタンストレーニングの経験がある12名の男性被験者において、12週間の増強されたレジスタンストレーニング(週に3回、1回につき8エクササイズ、各エクササイズを3セットずつ、1セットにつき10RM)の影響を調査した。研究者たちは上腕二頭筋から筋検体を採取し、ATPアーゼを使用しそれらを分析した。 ネトレバ(2013年)は、30名の男性被験者において、8週間にわたるレッグプレスレジスタンストレーニングの、外側広筋の筋繊維のタイプに対する影響を調査した。このリサーチには、1RMの25%,65%,および85%を使用してトレーニングを行った3つの異なるグループが存在していた。 パットマン(2004年)は、外側広筋を使い、40名の被験者におけるストレングストレーニング、持久系トレーニング、およびコンカレントトレーニングの筋繊維のタイプの移行に対する影響を調査した。筋繊維のタイプを確定するためにMHCアイソフォームが評価された。 パイカ(1994年)は、8名の高齢男性および17名の高齢女性被験者において、1年にわたりレジスタンストレーニングプログラムの影響を調査した。研究者たちは、基準値、15週間後、また30週間後に筋検体を採取した。プログラムは週に3回、12のエクササイズのサーキット(1RMの75%において8レップを3セット)により構成されていた。 ローマン(1993年)は5名の高齢男性において、12週間の高負荷レジスタンストレーニング後の、肘関節屈筋群の構造特性の変化を調査した。研究者たちは上腕二頭筋から筋検体を採取し、ATPアーゼを使用し組織学的に筋繊維の配分を評価した。 シェンケ(2012年)は6週間のプログラムにおいて、トレーニングされていない34名の女性における、異なる種類のレジスタンストレーニングプログラムの影響を評価した。全ての被験者はレッグプレス、スクワット、およびニーエクステンションを週2-3回、各セット6-10RMまたは20-30RMにて行った。さらに6-10RMのグループは、非常に低速、もしくは通常の速度においてレップを行う2つのグループへと分けられた。研究者たちは筋検体を採取し、ATPアーゼおよびMHCアイソフォームを参照することによりそれらを分析した。 トールステンソン(1976年)は、14名の男子生徒により週3回、8週間にわたり行われた、下半身のレジスタンストレーニングプログラムの影響を評価した。研究者たちは、ATPアーゼを使用する筋繊維分析のために、外側広筋から筋検体を採取した。 トラップ(2000年)は、1RMの80%にて週3回トレーニングを行った7名の高齢男性における、12週間の進歩的な膝関節伸筋レジスタンストレーニングの影響を調査した。介入の前後に研究者たちは、外側広筋から筋検体を採取し、MHCアイソフォームを分析した。 ワン(1993年)研究者たちは、18週間のレジスタンストレーニングの前後に外側広筋から筋検体を採取し、ATPアーゼを使用し繊維分類を行った。 ウィドリック(2002年)は6名の若年男性被験者において、12週間にわたる下半身のレジスタンストレーニングの影響を評価した。研究者たちは外側広筋の筋検体を採取し、MHCアイソフォームを分析した。 ウィリアムソン(2000年)は、7名の健康な男性において外側広筋から筋検体を採取し、12週間の進歩的な膝関節伸筋群のレジスタンストレーニング後のMHCアイソフォームを検査した。 *** 実践的意義は何か? トレーニングされている個人に対して 既にレジスタンストレーニングされている個人において、レジスタンストレーニングは、タイプIとタイプIIの間、もしくはタイプIIaとタイプIIxの間であれ、筋繊維のタイプを変化させない。トレーニングプロトコルは筋繊維のタイプを変化させるようデザインされるべきではないが、筋肉内において様々な筋繊維のタイプが存在するということは考慮に入れるべきである。 トレーニングされていない個人に対して トレーニングされていない個人において、レジスタンストレーニングは、タイプIとタイプII筋繊維の間における筋繊維のタイプを変化させない。トレーニングプロトコルは、タイプIとタイプII筋繊維の間で筋繊維のタイプを変化させるよう試みるべきではないが、筋肉内において様々な筋繊維のタイプが存在するということは考慮に入れるべきである。 トレーニングされていない個人において、レジスタンストレーニングはタイプIIaおよびタイプIIx筋繊維の間における筋繊維のタイプを変化させる。しかし、タイプIIx筋繊維の比率は小さく、そのような移行を(もしそれらが望ましいものではなかった場合)防ぐことが可能であったかどうかは明確ではない。

レジスタンストレーニングは筋繊維のタイプを変化させるか? パート1/2

従来の負荷のプロトコルを使用したレジスタンストレーニングは、タイプII筋繊維の領域のより大きな肥大へつながると考えられているため、筋繊維のタイプの比率を変化させると期待されている可能性がある。しかしこれは実際に起こることなのだろうか?この論説ではクリス・ベアスリー(@SandCResearch)が研究論文の再考察を行う。 背景 筋繊維のタイプとは何か? 簡桔に言えば、筋繊維は主に、ミオシンATPアーゼ組織科学的染色、遺伝子複合体(MHC)アイソフォーム識別、代謝酵素の生化学的識別(スコット2001年)という、3つの方法に分類することができる。しかし最も一般的な方法にはATPアーゼ、もしくはMHCアイソフォームのどちらかが含まれており、現在の多くの研究はこれら両方の方法を使用している。 レジスタンストレーニングが筋繊維のタイプを変化させるかどうかを評価する理由は何か? ストレングスおよびパワーアスリートに対して 爆発的な筋活動を必要とするスポーツにおいて、筋繊維のタイプは、パフォーマンスに影響を及ぼすいくつかの要因の一つとして考えられている。タイプII筋繊維の比率がより高いことは、そのようなスポーツにおいて競技を行っているアスリートにとり、有益である可能性がある。レジスタンストレーニングは、筋繊維のタイプの比率を変化させることにより(勿論、主な要因は筋断面積、神経活動、および神経筋協調の増進であるが)、爆発的なパフォーマンスの向上をある程度助ける可能性がある。 持久系アスリートに対して 対照的に、持久系スポーツにおいて競技を行っているアスリートに対しては、より高い割合のタイプI筋繊維を持つことが有益であると考えられている。ゆえにタイプII筋繊維の比率の増加は、逆の適応であると考えられている可能性がある。しかしこの考えとは対照的に、レジスタンストレーニングは、通常多くの持久系アスリートに対し有益である、ということが発見されている。そのような向上は作業効率増進の結果として生じると考えられている。これらの作業効率における増進が、筋繊維のタイプの変化の効果として起こるのかどうかは明確ではない。 この論説に対する選択基準は何か? この論説では、私はMHCアイソフォーム、または筋細繊維ATPアーゼ、もしくはその両方を使用し筋繊維のタイプを測定した、レジスタンストレーニングの介入を含む長期の試験を選択した。コンカレントトレーニングの方法を調査した研究においては、レジスタンストレーニングだけを使用しトレーニングを行ったグループのみを取り入れた。 レジスタンストレーニングは、トレーニングされていない被験者における筋繊維のタイプを変化させるのか? 下記の表に示されている研究は、トレーニングされていない被験者の筋繊維のタイプの比率に、レジスタンストレーニングがどのような影響を及ぼすのかを調査している。下の表は、タイプI及びタイプII筋繊維の配分における有意または非有意な、増加もしくは減少を報告している研究を示している。 下記の表は、タイプIIaおよびタイプIIx筋繊維の配分における有意、または非有意な増加もしくは減少を報告している研究を示している。 トレーニングされていない被験者において、レジスタンストレーニングがタイプIからタイプII筋繊維の配分のシフトをもたらさないことは明確である。 レジスタンストレーニングは、タイプIIx筋繊維からタイプIIa筋繊維へという、タイプII筋繊維のサブタイプ内の筋繊維の配分におけるシフトをもたらすという科学的根拠も存在する。 レジスタンストレーニングは、トレーニングされている被験者において筋繊維のタイプを変化させるのか? 下記の表にある研究は、レジスタンストレーニングを行っている被験者において、レジスタンストレーニングがどのように筋繊維のタイプの比率に影響を及ぼすのかを調査している。 レジスタンストレーニングは、レジスタンストレーニングを行っている被験者において、筋繊維のタイプにほとんど影響を及ばさないようである。 変化の欠如はどのように説明できるか? レジスタンストレーニングされている被験者において観察された変化の欠如は、起こり得るあらゆる変化が、さらなるトレーニングが行われる時点までに既に起こっていたことが理由である可能性がある。あるいは、この集団においては変化が非常に遅かった、もしくは、個人間における多様性が非常に高く、有意な差違を検出することが非常に困難であった(タイプIIの誤差につながった)可能性がある。この領域において、さらなる研究が必要であることは明確である。 これらの研究について我々は何を知り得ているか? 上記に引用されている研究において使用された方法論(例えば、研究者たちが組織科学的分析、あるいは免疫組織化学法を使用したのかどうか、そして行われたレジスタンストレーニングの種類は何であったのか)について興味がある場合、もしくは単に引用文献が欲しい場合、アルファベット順に表示されている以下の詳細とリンクを参照のこと。 アガルド(2001年)は、14週間にわたる下半身の高負荷レジスタンストレーニングを行った11名の男性被験者において、筋繊維のタイプの変化を調査した。介入の前後に外側広筋から筋繊維の検体が採取され、MHCアイソフォームの配分(タイプIおよびタイプII)が評価された。 アダムス(1993年)は、19週間にわたる高負荷レジスタンストレーニング後の筋繊維のタイプの変化を調査した。彼らは外側広筋から筋検体を採取し、それらをMHC組織に対し生化学的に、また筋細繊維ATPアーゼと共に繊維のタイプに対し組織科学的に分析した。 アニアンソン&グスタフソン(1981年)は、12名の高齢(69-74歳)ではあるが健康な男性における、12週間にわたる週3回のレジスタンストレーニングの影響を調査した。研究者たちは、分析の為に外側広筋から検体を採取した。 ビショップ(1999年)は、18-42歳の持久系トレーニングを行っている21名の女性自転車競技者において、12週間にわたる下半身のレジスタンストレーニングの影響を調査した。介入の前後に研究者たちは外側広筋から筋検体を採取し、繊維のタイプの比率、および2−オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼとホスホフルクトキナーゼの活動を分析した。 ブラウン(1990年)は、14名の高齢男性において、12週間にわたる上半身、下半身両方のレジスタンストレーニングの影響を調査した。 カンポス(2002年)は32名のトレーニングされていない男性において、8週間にわたる異なるレジスタンストレーニングプログラムの影響を調査した。被験者は、低レップグループ(3-5RMを4セット)、中レップグループ(9-11RMを3セット)、 高レップグループ(20-28RM)のグループに分けられ、全員が3つのエクササイズ(レッグプレス、スクワット、ニーエクステンション)を行った。介入の前後に研究者たちは筋検体を採取し、ATPアーゼおよびMHCアイソフォームの両方を参照することにより繊維のタイプの構成を分析した。 キャロル(1998年)は、週2-3回行われた伸筋群および屈筋群のレジスタンストレーニングの影響を調査した。介入の前後に研究者たちは、外側広筋のMHCアイソフォームにおける変化を測定した。 シャレット(1991年)は27名の健康な高齢女性(69 ± 1歳)において、12週間のレジスタンストレーニングプログラムの影響を調査し、筋のタイプを評価するために介入の前後に筋検体を採取した。

連続体 パート2/2

代償的な動きを生じる生体力学的理由は広く理解されていますが、可動性に支障をきたした場合、自然な学習ループを検査することができます。感覚情報が知覚として変換されず、知覚が行動に変換されなかったら、可動性を変えるという考えを受け入れることもなく向上することもありません。たとえ可動性が正常にならなかったにしても、それを言い訳にせず –安定性に取り組む前に、改善が目に見えて分かるまで可動性に取り組んでみてください。そうすれば、次のバランスの段階につなげられます。 バランスは、いわゆる平衡感覚や20秒間片足で立っていることができる能力をはるかに超えています。デッドリフトでもバランスを使います。ターキッシュゲットアップ、ファーマーズキャリー、水泳でもバランスを要します。動きのある状況下では、ほぼ必ずバランスをとっています –まず身体のアライメントを整え、それから主動筋と拮抗筋の相互的活動量を正確に測定します。 最後に弾むことに取り組みます。 –ゴルフスウィングのプリロードのためのバックスイングやパンチの前の腕のコックを使うように。弾むことは、一方の足が着地し、そして活動している筋や腱の弾性要素と連動して身体が反射的状況を生み出すときのエネルギーの蓄えを表現しています。 赤ちゃんを観察していると、赤ちゃんはそれほどリフティング(持ち上げ)をしません。動作のパターンを次々に進んでいきます。赤ちゃんは、モノを拾い上げ運びます。いつの間にか彼らは、そこら中で弾んだり、走ったり、駆け回ったり、モノを振り回したり、投げたりします。赤ちゃんの発達は、ストレングスの段階を省略します。ここで私たちは疑問に思うわけです。「なぜ私たちはそんなにストレングスの段階に夢中になっているのだろうか?」 ダンと私は、ケトルベルスイングやプッシュプレスの2つの連続体を紹介した時、次のように考えました: プッシュプレスをするのに必要な動作は? スクワットとプレスが上手くできなくてはならないでしょう。 ケトルベルスイングをするのに必要な動作は? デッドリフトを上手くできなくてはならないでしょう。 ケトルベルスイングやプッシュプレスを上手にできる人を、沢山見かけることはありません。たとえプッシュプレスが上手であっても、利き手側の方がそうでない側よりもずっと上手くできる傾向にあります。プッシュプレスのような基礎的な動きにおいて、このような非対称がある理由はないのです。テニスのサーブや野球の投球が対称な動きであることは期待しませんが、プッシュプレスが対称に行えないのであれば、エンジンに何らかの問題があるのです。 この話の教訓は:ほとんどの連続体に足りない要素は、キャリーの段階であるということを示すために、ダンと私はこの2つの連続体を例に出しました。これが、コーチであるダン・ジョンの業績と知恵を借りたかった最も大きな理由です。ダンは、必ず何らかのキャリーを自分自身のトレーニングと他人に指導するトレーニングプログラムに含めます。ダンは、ローデッドキャリーの使者なのです。 ダンの叡智が、どのように働くか実際にやってみました。幼児はリフティング(持ち上げ動作)を多くしませんが、持ち上げたものは、長い間持ち運びます。ものを持ち運ぶ際は、負荷下で正確なアライメントにしなければなりません。これは、反射によって起こる安定性です。キャリーが上手く行えなければ、タスクを終了する前に姿勢が崩れてしまったら、主動筋は、安定筋が早々に持ちこたえられなくなるかどうかに関わらず働くために、安定筋の耐性がパワートレーニングに持ちこたえられないことになります。たいてい課せられた反復回数を何とかこなそうとするでしょうが、これらは完全性を持った反復ではないのです。 そこで、負荷下で正確なアライメントを明示するため、さらには対称性を明示するためにキャリー(伝統的なファーマーズキャリーでも、片側の頭上からフロントラック、スーツケースキャリーなど)を使います。ホールドとキャリーを使って、負荷をかけた状態で統合されたアライメントを作ることができれば、安定筋は、不必要なセットバックなしで、このパワーの連続体として働くことができる持久力やフィードバック、制御を持ち合わせていると言うことができるでしょう。 たいていの人は、パターニングからリフティングヘと進みます。彼らは、段階をひとつ飛ばしているのです。定義において、連続体の段階の継ぎ目は、ほぼ感知できないものであるべきです。各段階は互いに解け合うべきです。あるパターンから負荷のかかったパターンに移ることは、連続体とは言えません。パターンを習得します。アライメントを習得します。完全性を習得します。そして、異なるポジションでキャリーができるかどうか見せてください。異なるポジションでキャリーができた時、より完全なリフティングができ、本質的にストレングスを向上させ、支障なくパワーに正しく移行できると私は思うのです。 多くの連続体における失われたリンクは、キャリーの段階、ホールドの段階、さらに仕事の受容能力を明示する非常に単純なパターンにおける負荷下での完全なアライメントの欠如でしょう。ストレングス(強さ)という言葉ではなく仕事の受容能力という言葉を使ったのは、たとえ1-RMの測定で強さがあると自覚している人であっても、登山の手助けをその人にして欲しいとは思わないかもしれません。仕事の受容能力を備えた人に手助けして欲しいのです。 私たちは、技術の向上をめざして、十分な仕事の受容能力を養うためにリフティングしトレーニングをします。もし、仕事の受容能力が欠けていたら、負荷下における完全なアライメントという基盤がない技術の練習になってしまいます。 連続体について知っている必要があるのです。

連続体 パート1/2

この夏、私はダン・ジョンと一緒に仕事をする機会がありました。もうご存知のはずですが、私はダンの研究と彼のユニークな見解の大ファンです。 ダンは、口先だけではなく何事も実際にやってみるタイプのコーチです。実際にやってみて価値を見いだせれば、それについて話が止まらなくなります。ダンは、何か疑問に思うことがあれば、誰かに相談し、見通しを立てます。それからジムへ行き、指導する立場に立ちコーチングモードに入り、さらに、複数の人からフィードバックを集めます。 こうして初めて、ひとつのエクササイズに対して彼自身がどのように考えるかを判断することができるのです。 選手を育成するという点で、ダンはいつでも確たる原理に基づいて実行しています。「The Essentials of Coaching and Training Functional Exercise Continuums」(機能的エクササイズ連続体のトレーニングと指導方法の要点)を作成するにあたり、ダンに協力してもらいたかった理由もそこにあるのです。昨年の春、私はFMSのスタッフと一緒に、エクササイズ連続体を構築するための体系的な枠組みを策定する方法を模索しました。まるでパズルのピースを合わせるようにエクササイズを簡単に組み合わせているのではないかと思われているかもしれませんが、実はそういう訳にはいかないのです。 まず、ここで私達の連続体の定義がみなさんと一致しているかどうか確認しましょう。連続体とは:その両極端においては、かなりの相違があるものの、連続してつながる要素同士にはとりわけ大きな相違のない連続した順序である。 誰かに一連のエクササイズを紹介する時、すべてが適切な順序で実施されることを明示する目的や頂点となるエクササイズが存在することが望ましいでしょう。まず達成したい目標が定まったら、エクササイズの動作をつなぎ合わせるのは私たちの仕事なのです −複雑性や技能がとても低いレベルから目標のレベルまで。ただ、フィットネスやアスレチック向上のためのトレーニングの場面で最近よく見かける、不必要な遠回りをするエクササイズにならないように、それらのエクササイズを組み合せる必要があります。 不具合やちょっとした問題を回避するために最初にやるべきことは、より優れた予測力を養うことです。たとえば、デッドリフトが正しくできない時、プルアップの順序がうまくいかない時、ケトルベルのスウィングができない時など、十分に構想を練っていなかったのではないかと考えられます。意図しなかったこと、または予定しなかったことのいずれかが起きたわけです。その人、個人をもっとよく知っておくべきだったのです。なぜなら、連続体とは私たちが作った環境だからです。 そんな時、–その人が、経験しようとする自然の発達に踏込んでみて、「代わりにこうしましょう」と言うのです。身体教育に関する私の最近の記事の話に戻りますが、そこで私は繰り返し次のように述べています:私たちは、あなたを自然界よりうまく育成することはできないでしょう。この地球上で最も強く速く高い技術力のある動きをする人のなかには、すでに人生を生き抜いていて、そのほとんどは誰からもコーチを受けたことがないかもしれないのです。 我々を発達させたこの自然体系よりも、私の小さな脳の方が賢いとはこれっぽっちも考えてはいませんが、これは遠慮なく言えます:自然を超越するほどうまく人を育成することはできないとしても、より早くより安全に育成することはできると思っています。そのうえで、私が自信を持ってできるのは、運動についての知識とあなた自身について知っていることに基づいてA点からB点へ向上させるためのエクササイズ連続体を組み合わせることです。 連続体を理解すると同時に、どのようにしてひとつのエクササイズから継ぎ目なくスムーズに、次のより複雑な動作へとつなげるかを理解する必要があります –私たちは、トレーニングする相手のことを常に理解しているわけではありません。連続体を実施する上でそれが一番大きな問題だと私は思っています。もしその人に、可動性と安定性に根本的な問題があるならば、後でびっくりしないためにも今のうちに問題となるものを取り除いておきましょう。 ダンと私が連続体を探索した今年のパフォームベターのプレコンファレンスワークショップで、私は、管理されるべきいくつかの運動行動について述べました。それは、次の4つのBで表されます −breathing(呼吸する)、bending(曲げる)、balancing(バランスをとる)、bouncing(弾む)。 ここで、くまのプーさんのストーリーを私が話し始めるかのように聞こえるかもしれませんが、まったくそのつもりはありません。これらの能力が互いに構築し合うことを、すぐに覚えられる方法を持って欲しいのです。もし、呼吸が乱れれば、4千年の歴史を持つ武道やヨガの実践者たちは、スタート地点から間違っていると言うでしょう。安静時の呼吸、または活動上昇時の呼吸が正しく行われなければ、すべてが崩れてしまうのです。これは、必要不可欠なひとつのリズムなのです。 呼吸は、意識的にも、無意識レベルあるいは潜在意識レベルでも働く特性を持っています。いつでも呼吸を制御することにより、自身の状態を調整することが可能です。怒っていますか?それとも無理をしすぎていますか?呼吸によって状況を好転させる方法があります。もしあなたがフィットネスやリハビリテーションの専門家で、このことを知らない、または理解していないのであれば、すぐに呼吸を探究してみてください。すぐに指導しようとしないで、クライアントや患者にかける負荷に呼吸がどう反応するか観察してみてください。 呼吸に続く曲げることは、自分を取り巻く環境に身をゆだねる能力であり、知覚情報を生み出す能力でもあります。可動性について私は熱心に取り組みます –生体力学的な必要性のためではなく、感覚入力のためです。なぜ私が安定性にアプローチする前に可動性を変えることにこだわるのでしょうか? 私は、呼吸が潜在意識または無意識レベルであるように、ほとんどの安定性も同じであると考えます。安定性はほとんどの場合、反射的なレベルで作動しています。頭で考えてはいません −何かのタスクに集中していても努力なしでバランスをとっています。 もし、可動性に代償しなければならないほどの支障があれば、反射的行動に伝わる知覚入力は歪んでいるでしょう –過剰な情報、または不足した情報を受け取っているのです。どちらにせよ、必要としている情報を受け取っていないということになります。

コアスタビリティ − 重要なのか?エビデンスをみる パート3/3

有効性 Xue-Qiang Wang およびその他(2012年)は、コアスタビリティ・アプローチの特定の有効性を研究する目的で、“A Meta-Analysis of Core Stability Exercise versus General Exercise for Chronic Low Back Pain(慢性腰痛におけるコアスタビリティ・エクササイズと一般的なエクササイズを比較したメタ分析)” を実施しました。メタ分析は、単回調査よりも正確性を提供し、アプローチと個々の研究のサンプルサイズの変動を考慮に入れていますが、十分な均質性が必須とされています。包括的な用語“コアスタビリティ”において、アプローチ間で多くの変動をもつこの種の研究は重要です。 この研究者達は、コアスタビリティ・エクササイズと一般的なエクササイズを比較したRCT’s(無作為対照化試験)のみを含みました。彼らは疼痛強度、腰部の特定機能の状況、生活の質、常習的欠勤に焦点を合わせました。28件の研究の内、わずか5件だけが、研究基準を満たしていました。RCTは、治療と結果の因果関係を究明することを願って、介入の有効性と効果を見つけ出す代表的なアプローチであると考えられています。多くのコアスタビリティに関する研究が、対照群や、介入の関連性を価値のあるものにすることが可能な基準、自然治癒、あるいは慢性腰痛のように周期性病変においてみられる平均値への回帰のような、介入と結果に関連するかもしれない第三因子を排除する基準など、必要な基準の全てを盛り込むことに失敗しました。それ故に、このメタ分析において、全てを盛り込んだ研究は、少数に限られたのです。時に、何もしない対照群が用意されることもあり、よって、本質的に、二つの異なる介入を比較するのではなく、‘何もしない’グループよりも ‘何かする’グループが有利に働くような 研究もおこなわれています。しかし、この決定は、通常、倫理に基づいています。もし根拠が通常のケアに何の効果もないと示唆するのであれば、倫理的に‘何もしない’対照群が利用されます。しかし、もし根拠が通常のケアに効果があると示唆し、目的が介入(例:コアスタビリティ対通常のケア)を比較することであれば、倫理的に通常のケアが与えられるべきです。 これは、興味深い結果を生み出しました。短期間での、コアスタビリティの介入における痛みと障害の程度は、一般的なエクササイズよりも優れていました。しかし、慢性腰痛について考察していることを考慮すると、6か月では有意差は認められませんでした。よって、コアスタビリティ・アプローチは短期間で、何らかの効果をもたらしましたが、慢性腰痛の治療には効果がなかったということになります。彼らの実際の結論は下記のとおりです: “一般的なエクササイズと比較すると、コアスタビリティ・エクササイズは、短期的には、痛みの減少に対してはより効果的であり、短期的に腰痛を患っている患者の身体的機能を改善させるかもしれない。しかし、長期的には、一般的なエクササイズを実施した患者に対して、コアスタビリティ・エクササイズを実施した患者において、痛みの強さに有意差は認められなかった” コアスタビリティ群における、より優れた短期的成果についての考えられる原因は、いくつかのコアスタビリティ・エクササイズにおける低負荷/低強度に関連していて、そのために、患者の耐性が優れていた可能性があります。しかし、これは純粋な仮説でしかありません! Mannionおよびその他(2012年)は、 “Spine stabilisation exercises in the treatment of chronic low back pain: a good clinical outcome is not associated with improved abdominal muscle function(慢性腰痛の治療における脊椎安定化エクササイズ:良好な臨床結果は腹筋機能の改善とは関連していない)” において、素早い腕運動の間の“腹部ホローイング(ドローイン)”時に、腹横筋、内腹斜筋、外腹斜筋を活性化する能力の向上との関連性に着目しました。この研究もやはり、Hodgesの最初の研究のパラメーターと一致しています。 治療前から治療後にかけて、障害レベルと平均疼痛レベルにおいて、多少の改善はありましたが、それらの改善は、筋活性化の変化と優位に相関しているわけではありませんでした。テストされた筋肉のうち、腹横筋にのみ、随意収縮における改善が確認されました(確率値4.5% P=0.045)。 彼らは下記のように結論付けました: “側部腹筋の機能の基準値、あるいは安定化エクササイズ・プログラム後の改善は、良好な臨床結果における統計上の予測ではない。従って、治療結果が、これらの体幹筋群エクササイズの特定の効果に起因すると考えるのは困難である” Marshallおよびその他 (2013年)は、“Pilates exercise or stationary cycling for chronic nonspecific low back pain: does it matter? a randomized controlled trial with 6-month follow-up 研究においても、短期的に対象とした特定の腰部エクササイズ(SEG)は、対象としていない介入(この場合はサイクリング)よりも優れた結果を示したようです。特定の体幹エクササイズを行ったグループにおいて、8週間後に障害は著しく低下しましたが、痛みはそれほど低下しませんでした。恐怖回避思考は、SEG群では8週間後に減少しましたが、サイクリングマシン群では6カ月かかりました。 しかし、6か月後には2つのグループ間で、臨床的に重要な変化に関する差異は報告されませんでした。患者群には慢性的性質があるため、短期的な成功の程度は、長期的な結果ほど重要ではありません。長期的には、結果として両方の介入は類似しており、研究者は、慢性腰痛に対して、どちらも推奨しえると結論付けました。 コアスタビリティ・エクササイズの介入における短期的な結果は、コアスタビリティにだけ起因するのでしょうか、あるいは患者の信条のような他のメカニズムに起因するのでしょうか?より一般的な介入と比較する際に、長期的有効性の欠如に対して、短期における改善の方が優れている理由を理解することは有益でしょう。 興味深いことに、研究者たちはこう述べています: “SEG(特定の腰部エクササイズ)群において報告される、自己報告による測定における改善の大きさは、サイクリングマシンと比較して、より臨床的に普及しているリハビリテーション・エクササイズである、ピラティスを受けることへの参加者の先入観によって困惑させられているかもしれない” 長期的な結果が類似しているにもかかわらず、患者達は一般的な運動が損傷を与えると認識しているかもしれないのに対し、コアスタビリティ・エクササイズは、慢性腰痛に対して、とても良く浸透しています。 結論 私達は、より一般的なエクササイズと比較して、‘コアスタビリティ’エクササイズによるいくらかの短期間の効果を考察したものの、このアプローチは、長期間にわたって、より効果的であるようには思えません。慢性的性質を持つ患者グループのニーズを考慮すれば、この種の介入は、慢性腰痛を持つ患者において、特定の治療形態としては効果が無いと見なされる必要があるでしょう。認識されている臨床的に‘関連のある’治療を受けることは、短期的信条に影響を与えることができるのでしょうか?あるいは、ひょっとすると、低負荷に起因した、より優れた耐性のせいでしょうか?この背景にある考えられるメカニズムをより明らかにすることは、興味深いことです。 典型的な痛みと介入の適合の提案は、中枢神経系における痛みへの、多くの、そして変化に富んだ筋活動の適合を真に反映したものではないかもしれません。慢性腰痛を持つ患者の筋活動パターンは、より近代的な筋電図を用いた、痛みへの適合に関する研究結果に基づき、個体差がありタスク依存の傾向があるでしょう(Hodges 2011年)。 筋活性化のタイミングには、疼痛レベルの減少、あるいは職場復帰の準備の認識と 正、あるいは負の相関があるようには思えません。活性化のタイミングを変化させようとする試みは、実際の活性化の開始にはほとんど影響しないようです。病態生理学的見地、運動制御、心理社会的要因を組合わせたアプローチは、より成功する可能を持つかもしれませんが、これらのアプローチに関するレビューは、この記事の目的ではありません。 多くの運動と運動制御エクササイズは、慢性腰痛にとって有益かもしれません。特に、多様性を持つ活性化戦略を考慮すれば一つの介入の形態が、全ての場合に適しているわけではない可能性があることは、研究結果によって浮き彫りにされるように思われます。 可能な運動における多様性の増大と、個人の機能的欠如とタスク特定のニーズに基づいた特定の運動戦略は、運動に起因する問題において、最良の結果を生み出すかもしれません。もし治療すべき客観的欠如を発見することができなければ、その個人そのものを治療することは、唯一の選択肢のように見えるでしょう。 個体差に焦点を合わせる際、エクササイズへの一般化したアプローチは、一般的にいう‘コアスタビリティ’エクササイズと大差ありません。慢性障害の痛みに関する教育と共に、その他の適用可能な介入と並行して、運動と病理学との関連性は、最良の行動指針であるのかもしれません。

コアスタビリティ − 重要なのか?エビデンスをみる パート2/3

タイミングの問題(続き) Moresideとその他(2013年)もまた、健常者と腰痛から回復した患者における体幹筋の活性化について、彼らの研究論文“Temporal patterns of the trunk muscles remain altered in a low back injured population despite subjective reports of recovery(回復したという主観報告にもかかわらず、体幹筋群の時間的パターンは変化したままである)”の中で着目しています。 Moresideとその他は、低度の疼痛スコアで、進んで仕事に戻る準備ができたと認識を示した回復した患者であっても、彼らはまだ、筋肉の活性化パターンの変化と筋肉の活性化のより大きな振幅を持ってることを発見しました。 これらの場合、‘正常な’筋肉活性化のタイミングと筋活動の回復は、彼らの疼痛経験が低下するのに、必ずしも必要ではない、あるいは疼痛経験の低下の要因とはいえないようです。同様に、特に高負荷と低負荷エクササイズを用いて、これらの活性化パターンを変えようと試みることは無駄であるということも証明しました。記録されたいかなる変化も、痛みの軽減との関連はありませんでした。 これらの人達がまだ筋肉の活性化パターンの変化を示していることから、実際には問題から解放されていたわけではないということを示唆しているかもしれません。これは除外することができません。今後の痛みと筋肉の活性化の両方、あるいは一方の変化をみる経過観察が、これをよりはっきりとさせるでしょう。しかし、体幹筋の活性化のタイミングに焦点を合わせることは、研究が行われた時間枠の中で、特に効果的ではなかったようです。 通常の日常的な治療において、臨床医は、見たところ‘不良な’発火パターンを識別するための、高価な筋電計を持っていません。使用可能な測定基準は、認識されるレディネスと疼痛スコアだけです。 HodgesとTuckerは、彼らが2011年に発表した研究論文“Moving differently in pain (痛みにおける運動の変化)” において、慢性痛患者における筋肉の活性化に関して、異なる見方を示しました。 “既存の理論は、筋肉全体の行動において、相対的に型にはまった変化を予測するが、これは観察されておらず、適合の変数パターンは、臨床の集団の中において、識別される。” 彼は、下記のように続けています: “他の筋肉の行動の変化は、個人特有であり、恐らくタスク特有でもある。これは、筋系が多数の重複性(複数の筋肉が同様の目的を達成する)を持つ体幹のような複合システムにおいて最もよく見られる。” 筋肉の行動の型にはまった変化をみないという事実は、一貫性のある型にはまった行動を作り出そうという試みを制限すべきです。どのようにしたら、何が筋肉行動を変えるのかを知ることができるのでしょうか?もし複数の筋肉が同様の目的を達成するのであれば、様々な人達は、仕事をやり遂げるために、筋肉を動かすための様々に異なった戦略を用いるかもしれません。‘正しい’方法は存在しないという、かなりの可能性がありますが、タスクに関連し、タスクによって変化する筋肉の間には多くの方法があり、それらは、機能に特定した活性化です。 私のお気に入りの引用の一つに、19世紀イギリスの有名な解剖学者Charles Beevorのものがあります。彼の原理にはシンプルに述べられています: “脳は筋肉を知らず、運動のみを知っている” 彼はまた、1903年英国医師会において、“On Muscular Movements and their Representation in the Central Nervous System(筋肉運動と中枢神経系におけるその表象)”と題する演説を行いました。それは、時代の先を行き過ぎたものでした! 筋肉内と筋肉間の活動と力学的挙動の再分配は、痛みへの防御と負荷の再分配に関わっています。これはまた、痛みの恐怖がある際にも発生する可能性があります。痛みのある、あるいはその周囲/筋肉における抑制と興奮は、臨床的に実証されています(Hodges 2011年)。活性化パターン/タイミングの効果・目的は、防御戦術を提供することです。 神経系は、運動ニューロンの興奮性、皮質抑制、あるいは運動計画の変更とう、広範にわたる末梢と中枢の活動を増大、減少、再分配する選択肢を持っているのかもしれません。 すべての腰痛のための単一の治療法を見つけ出そうとする試みは、身体的・心理社会的に関連する多くの要因を伴う、とても難しい注文のように見えます。 航空会社に勤務する3,020人が持つ腰痛に関する前向き研究“A prospective study of work perceptions and psychosocial factors affecting the report of back injury(腰痛の報告に影響を及ぼしている仕事の認識と心理社会的要因における前向き研究)” (1991年)では、痛みの発症において、仕事に対する満足度が大きな要因であることが発見されました。仕事を‘ほとんど楽しんだことが無い’と答えた被験者は、仕事を‘ほとんどの場合楽しんでいる’と答えた被験者より、2.5倍も腰痛を報告する傾向が強かったのです。研究者たちは、個人の身体的、心理社会的、職場環境の要因を考慮に入れました。注目すべき重要なポイントは、腰痛の既往歴もまた今後の腰痛の発生における要因だったということです。

コアスタビリティ − 重要なのか?エビデンスをみる パート1/3

特に腰痛に関して、痛み軽減とパフォーマンスの向上のために‘コア’や‘体幹’のスタビリティと活性化に焦点を合わせた多くのメソッドや治療があります。第1部では、慢性腰痛(cLBP)における‘コアスタビリティ’アプローチの影響に焦点を合わせます。 腰痛のための一般的な処方は、医療従事者から、そして専門家ではない人達からの、‘体幹の安定化’や‘体幹の強化’のプログラムのように思われます。臨床でも幅広く使用(Xue-Qiang Wangとその他 2012年)されると共に、一般的なメディアによる報道によっても証明されています。 活性化パターン、実施、特定の構造の重要性に関して、様々な有力な理論がありますが、この記事は、痛み、身体障害、恐怖回避の信条のような、臨床的な結果に関する研究と根拠を考察することによって、アプローチの実際の有効性に焦点を合わせます。 肝心なことは、これが、人々が本当に気にしていること、単に、それが彼らの痛みを取り除くことができるのかどうかということです。痛みを軽減するためのアプローチの有効性は、本当に痛みの軽減が可能かどうかによってのみ評価されます。 数多くの研究、特に系統的レビュー、あるいはメタ分析を考察することによって、これが、研究のパラメーター、方法論、サンプルサイズにおける、これらの変化を考慮に入れていれば良いと思います。 このような慢性腰痛の広がりの中には、きっと何かがあるはずですよね? タイミングの問題 1990年代半ばから後半にかけて、HodgesとRichardsonは、腰痛を患っている被験者の体幹筋の活性化に関して、最初の研究を行いました。彼らの焦点の多くは、腰痛を患っている被験者における腹横筋活性化のタイミングの遅延に合わせられました。“Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain. A motor control evaluation of transversus abdominis(腰痛に関連する腰椎の非効率的な筋肉の安定化−腹横筋における運動制御の評価)”における彼らの結論は: “腹横筋収縮の遅発は、運動制御の欠如を示唆し、脊椎における非効率的な筋肉の安定化を引き起こすと仮定される” 彼らは、“Delayed postural contraction of transversus abdominis in low back pain associated with movement of the lower limb(下肢の運動に関連した腰痛における腹横筋の遅延性姿勢収縮)”と、記録された様々な四肢運動を予測した腹横筋と体幹筋肉の活性化において、一貫した遅延を伴う“Altered trunk muscle recruitment in people with low back pain with upper limb movement at different speeds(異なる速度で上肢の運動を伴い腰痛を患う人々における体幹筋の動員の変化)”を含む数多くの研究論文において、腹横筋と体幹筋肉の活性化について研究しました。 腰椎安定化の欠如は、一見したところ、主な焦点は腹横筋に合わせられ、腰痛患者の痛みの経験の一要素であると仮定されました。これは、腰椎の安定と‘不安定性’と痛みを軽減するために、腹横筋とその他の腹筋群の活性化の開始を向上させるためのエクササイズの実施につながり ます。 私達が問うべき最初の疑問の一つは、タイミングの遅延は、痛みの原因なのか、あるいは痛みの影響なのかということです。もしそれが影響なのであれば、筋肉の活性化に焦点を合わせることは、無駄な努力であることを証明しているかもしれません。それが、有効性の指標として、私達が理論だけでなく研究にも着目しなければならない理由なのです。私達は、因果関係ではなく、相互関係をみているのでしょうか? 症状のある患者と症状の無い患者の間に存在したタイミングの差は、例外的に小さな時間の単位で、50分の1秒、すなわち約20ミリ秒でした。‘コア・ストレングスニング(体幹強化)’という用語もまた人気を集めましたが、測定はすべてストレングスではなく、タイミングを中心に行われたということを指摘しておきます。私の知る限りでは、ストレングスの向上がタイミングの改善を意味するわけではありません。そのような小さな時間の単位では、患者の意識的な制御の域を超えているかもしれず、意識的、あるいは意志に基づく活性化に焦点を合わせたエクササイズを行うのは厳しいかもしれません。 また、どのように体幹筋群が活性化するのかを測定することと、体幹の臨床的パフォーマンスと同様に機能的パフォーマンス像を作り上げるために、異なる運動パターンにおける相対的なタイミングを測定することは、価値のあることでしょう。これは、体幹の活性化に関する、包括的な理解を私達に与えてくれるかもしれません。 Vasseljenとその他 (2012年)は、“Effect of core stability exercises on feed-forward activation of deep abdominal muscles in chronic low back pain: a randomized controlled trial(慢性腰痛における深部腹筋のフィードフォワード活性化を用いたコアスタビリティ・エクササイズの影響:無作為化比較試験)”において、低負荷コアスタビリティ・エクササイズ、あるいは高負荷スリング・エクササイズから構成されるコアスタビリティ・プログラムを実施し、8週間以上にわたり体幹筋肉群の活性化の変化に着目しました。変化は、一般的なエクササイズを行った対照群と同様でした。彼らは、それから、体幹筋群のフィードフォワード活性化を、Hodgesの最初の研究で行われたものと同様の腕の運動で比較しました。 8週間にわたる低負荷コアスタビリティ群、高負荷スリング・エクササイズ群、一般的エクササイズ群を含む無作為化比較試験(RCT)の後、腹筋群活性化の開始は、低負荷コアスタビリティ群、および一般的エクササイズ群と比べて、高負荷スリング・エクササイズ群、15ミリ秒から19ミリ秒のみ変化しました。 どのグループにおいても、痛みに関して実際の変化は報告されませんでした。 彼らは下記のように結論を出しました: “慢性腰痛患者における8週間のエクササイズは、腹筋群活性化の開始にあまり影響を与えなかった。活性化開始の変化と腰痛の間に、関連性は無い”

動作をスクリーニングするべきか? パート2/2

スクリーニングの事例研究 動作だけでなく、私達の持っている情報を集め、スクリーニングを発展、あるいは調整するために、その情報を利用することができるでしょう。そうすれば、スクリーニング電池のように、身体的資質を反映するスクリーニングを集積していくことができるのです。 前十字靭帯損傷はかなり手に負えないもので、シーズン中で最も重要な時期にスタープレーヤーを外すことになるかもしれないわけですから、前十字靭帯損傷の危険をもたらす可能性のある状況に対応する方法に関して情報を与えてくれる何らかのスクリーニングには行う価値があります。 この分野に関する研究は数多く存在しますから、私達が利用可能ないくつかの基準を得ることは容易なはずです。 では、私達は前十字靭帯損傷について、何を知っているのでしょうか? 前十字靭帯損傷は、片脚に発生する 前十字靭帯損傷は、より高速度/高出力が掛かった際に発生する 前十字靭帯損傷は、膝の三平面全てに作用する力によって発生する 一般的に、着地時、あるいはカッティング/方向転換時に発生する 前十字靭帯損傷の危険性を調べるためのスクリーニングを開始するにあたり、私は動作に基づいたいくつかの基準を持っています。スクリーニングは、迅速かつ簡単に実施でき、できれば複雑すぎる説明、あるいは機器を必要としないものが望ましいですが、これらは必要であれば、後で行う本格的な評価において使用することができます。 始めるにあたり容易であるように、荷重分配の大部分を片脚に置きます。つまり、これは片脚制御の生体運動の分野にあたります。 前十字靭帯損傷が発生する際に反映される、膝に作用する力の向きをいかにうまく制御するのかを見たいと思います。結局のところ、ただ真っ直ぐなラインを上下に、あるいは中へ外へと移動するだけで、膝を負傷にする人は多くはありません。よって、私達は、これらの力を発生させる運動/運動学を取り入れるのです。 基本的な片脚スクワットパターンは、前十字靭帯損傷の原因となる足が地面に着いている状態でのカッティング、あるいは着地動作の際にしばしばみられる、固定された脛骨に対する大腿骨のトップダウンの影響を与えてはくれないでしょう。ここで固めることは好ましいことではありませんが、必然的に経験する関節可動域をどのように制御すれば良いのでしょうか。 選手たちが低速度と高速度において、何を行う能力があるのかを見ることができるようになりたいのです。異なる速度で観察された制御と資質において、大きな差異はあるのでしょうか?また、スポーツにおける傷害や疲労は、しばしば前半と後半の終盤にかけて発生します。 本質的に、スポーツに関連する運動において見られるような、骨盤の運動を経由して膝に作用している、異なるトップダウンの力を提供するように調節された片脚の評価に辿り着くのです。 私達は、膝に作用している力を効果的に減速させる、制御のきいた運動学的な領域を経験することよりも、剛性と硬直を‘制御’として提示することを人々に期待していると、よく思います。 私達は何を期待することができるのでしょうか? 骨盤に対しての膝の位置(第一趾よりもやや内側) 股関節優位の戦略と膝浅屈曲位 − 負荷は下腿の関節に拡散 制御されていない強い膝の外側偏位、あるいは内側偏位 脚/膝の過度な硬直 下腿の運動戦略の過度な変動性 体幹の位置 運動方向が変化する際、必須とされる外反膝制御の度合は著しく変化します。この映像は、前十字靭帯再建術の5年後のものであり、回転力の要素を含む片脚スクワットを制御している際に、明らかな制御の欠如(明らかな内側偏位)が見られます。