マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

ジャンプ能力を向上するためにオリンピックリフトは最善であるか? パート1/2

ジャンプ能力を養うために、従来の高負荷レジスタンストレーニングエクササイズよりもオリンピックリフティングエクササイズの方が優れているかどうかということは、議論され続けている問題である。加えて、この議題に関する多くの研究が存在するものの、それらは決定的なものではない。この論説ではクリス・ベアスリー(@SandCResearch)がその良い例を考察する。 研究論文:フットボール選手におけるオリンピックリフティングプログラムとパワーリフティングプログラムの比較、ホフマン、クーパー、ウェンデル、カン、ストレングス&コンディショニングジャーナル2004年 背景 従来のアメリカンフットボールにおけるトレーニングプログラムは、高負荷、及び低速の収縮を重視したパワーリフティングを中心に組み立てられている。筋力とパワーを増進するための代替案は、オリンピックウェイトリフティングとそのバリエーションを使用することである。オリンピックウェイトリフティングエクササイズは、従来のパワーリフティングエクササイズに比べより軽い負荷を使用するが、はるかに高速度で行われるため、より大きな出力を伴う。しかし、オリンピックウェイトリフティングは、習得し上手く行うためにより多くの練習を必要とするため、アスリートが彼らのトレーニングにおいてオリンピックウェイトリフティングの使用に慣れていない場合は、そのことがパワーと筋力を増進することへの障壁になりかねない。 研究者たちは何を行ったのか? その研究はどのように設定されたか? 研究者たちは、大学生フットボール選手において、オリンピックウェイトリフティングプログラムと従来のパワーリフティングプログラムの、筋力とパワーに対する効果を比較したいと考えた。ゆえに彼らは、一方のグループがオリンピックウェイトリフティングを行い、他方のグループが従来の高負荷レジスタンストレーニングを行った、15週間のオフシーズンコンディショニングプログラムの前後に、筋力、パワー、スピード、敏捷性を測定した。研究者たちはこれらの特性を測定するためのテストに、1RMスクワット、1RMベンチプレス、垂直跳び、40ヤードスプリント、T-テストアジリティドリルを使用した。 研究者たちはどのような被験者を集めたか? 研究者たちは被験者として、全米大学競技協会3部のフットボールチームから20名のメンバーを集め、半数をオリンピックウェイトリフティンググループへ、残りの半数を従来のパワーリフティンググループへと割り当てた。2つのグループはフットボールのポジションに対して均整がとられており、各グループには5名のラインマンと5名のバックスが含まれていた。この時点で各グループへの被験者の割り振りが無作為でなかったということに留意することは重要である。被験者は、オリンピックリフトを行う能力を基にオリンピックリフティンググループへと割り当てられた。研究者たちは、大学で行われていた以前のプログラムにおける観察に基づき、被験者のパワークリーンエクササイズを行う能力を評価した。 その流れでいくと、両方のグループにおける平均体重は非常に類似していた(オリンピックグループが 90.3kg であるのに対し、従来のパワーリフティンググループが 91.3kg )が、最初の1RMスクワット強度が非常に異なっていた(オリンピックグループが175kg であるのに対し、従来のパワーリフティンググループが148kg)ということは興味深いことである。これは、従来のパワーリフティンググループが体重の1.62倍のスクワットから始めたことに対し、オリンピックウェイトリフティンググループは相当な負荷である体重の1.93倍のスクワットから始めたということを意味している。 このことは、オリンピックウェイトリフティングに最も適していた(そして既に最も強靱なアスリートであった)被験者たちがオリンピックウェイトリフティンググループに配置された人たちであったということを我々に伝えており、このプログラムの結果に非常に重要な影響を持っている。ゆえにこの選択過程は、アスリートが無作為に割り振られた場合に得られた結果よりも、このグループにおいて観察された方がより優れた、もしくは劣った結果につながった可能性がある。 各トレーニングプログラムには何が含まれていたか? 両グループはトレーニングプログラムを1週間に4回行った。15週間のうち最初の5週間の介入は両グループに対し同様であった。次の2回の5週間ブロックは異なるトレーニングルーティンから構成されていた。両グループはレジスタンストレーニングに加え、1週間に2回のスプリント及び敏捷性トレーニングを行った。2つのトレーニングプログラムは期分けされており、各5週間の段階において異なる負荷とエクササイズを含んでいた。2期目、3期目の5週間においては、オリンピックウェイトリフティンググループは、異なる高さからのスナッチプルとクリーンプル、プッシュジャークとプッシュプレス、ベンチプレス、バックスクワット、フロントスクワット、オーバーヘッドスクワットを行った。一方従来の高負荷レジスタンストレーニンググループは、スクワット、デッドリフト、スティフレッグデッドリフト、ベンチプレス、ダンベルベンチプレス、バイセプスカール、及びラットプルダウンやトライセプスエクステンションを含む、様々なマシンエクササイズを行った。

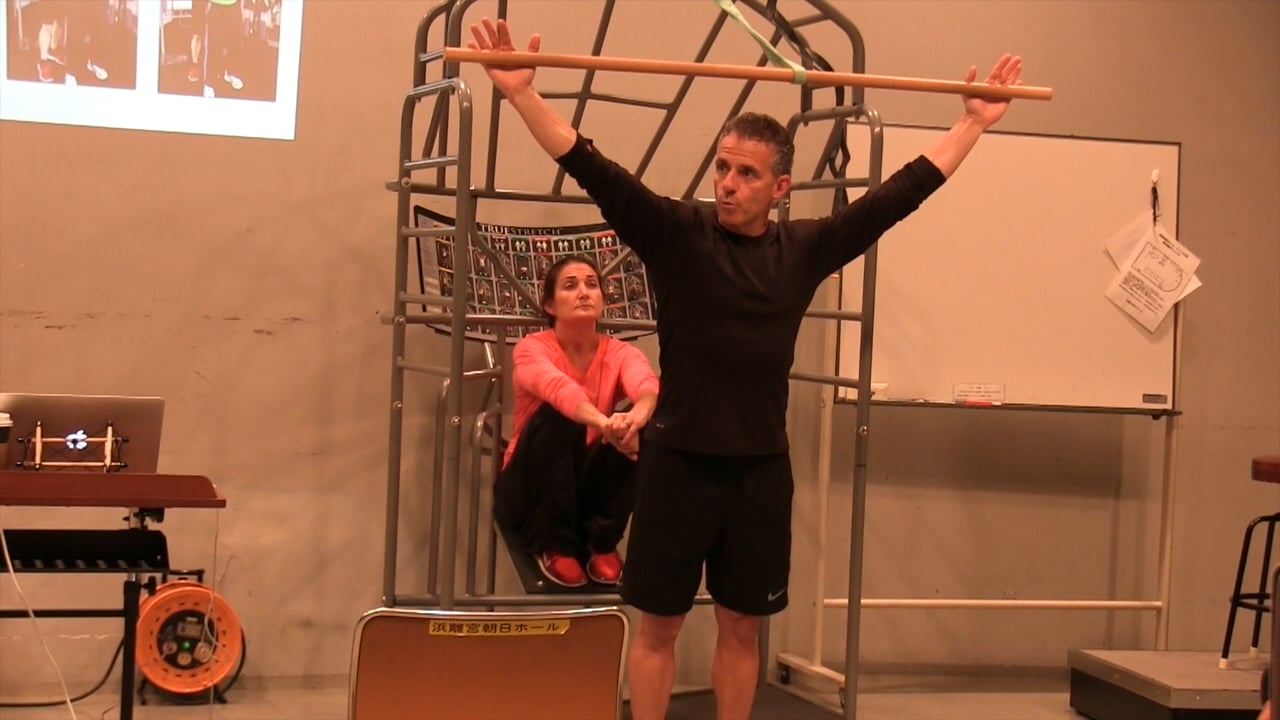

ポールを使用した肩のモビリゼーション パート2/2

2014年10月8日&9日、東京で開催されたグレイインスティチュートFSTT 機能的軟部組織の変容 上肢コースより。外部の負荷が、内在する張力を上回る場合、外部の力が内部の力を上回る場合に、構造の統合性が失われます。動きを使って、身体構造の張力を高めながらモビリティーを向上させる方法をご紹介します。

ポールを使用した肩のモビリゼーション パート1/2

2014年10月8日&9日、東京で開催されたグレイインスティチュートFSTT 機能的軟部組織の変容 上肢コースより。木製のポールとラバーバンド、トゥルーストレッチステーションを使用した肩周辺組織のモビリゼーションのテクニックをご紹介します。

エキセントリックトレーニングはハムストリング損傷予防の助けになるか? パート4/4

エキセントリックトレーニングはハムストリング損傷を減小させるか?(つづき) ガバー (2006) は、7つのアマチュアオーストラリアンフットボールクラブにおいて、プリシーズンにおけるハムストリング損傷を予防するためのエキセントリックトレーニングプログラムの有効性を評価するために、試験的な無作為化比較試験を行った。選手たちは、エキセントリックトレーニング介入グループ、もしくはストレッチのみしか行わないコントロールグループへと、クラブ内で無作為に振り分けられた。介入グループは12週間にわたり5つのトレーニングセッションを行ったが、コンプライアンスは非常に低かった。分析を、少なくとも最初の2セッションに参加した介入グループおよびコントロールグループの選手に限ると、介入グループの4.0%、コントロールグループの13.2%の選手がハムストリング損傷を負い、その相対的リスクは0.3倍であった。 アスクリング (2003) は、スウェーデンのディビジョン首位2チームからの32名の男性エリートサッカー選手において、エキセントリック段階を強調したハムストリングスのためのプリシーズンストレングストレーニングが、ハムストリング損傷の発生率を減少させることができるのかどうかを調査した。被験者は無作為に介入グループとコントロールグループに振り分けられた。介入グループは10週間にわたり週に1-2回トレーニングを行った。介入グループにおいては3件のハムストリング損傷、コントロールグループにおいては10件のハムストリング損傷が見られた。 グッディ (2014) は、エキセントリックハムストリングス強化プログラムの、ハムストリング損傷の危険性に対する影響について決定するため、最近になり上記の試験のうち4つのものを総説し、また、介入のコンプライアンス不足の結果に対する影響を特に調査した。彼らは、エキセントリックハムストリングトレーニングを含むこの試験は、ハムストリング損傷の危険性(0.59倍の危険率)を有意に減少はさせなかったが、これは有意な異質性のためであったということを発見している。重要なことに、この異質性のほとんどはコンプライアンスからきたものであった。エキセントリック強化プログラムを順守できた被験者のみを考慮に入れると、全体のハムストリング損傷の危険性の有意な減少(0.35倍の危険率)と、この効果にはわずかしか特異性がないということがわかるであろう。 要約すると我々は、個人が与えられたプログラムを遵守した場合、エキセントリックハムストリングストレングストレーニングは、新たなハムストリング損傷の危険性を減少するようである、という素晴らしい科学的証拠が存在すると結論付けることが可能である。 ちなみに、メタ分析愛好家たちに対しては、グッディによるメタ分析は、これらの種類の研究において、どのように多様性のある問題にアプローチすればよいのかを説いている素晴らしい教えである。ある評論家たちがそうする傾向にあるように、それを無視することは適切なこととは言えない。 エキセントリックトレーニングはハムストリングの再損傷を減少させるか? 下記の研究は、エキセントリックトレーニング(主にノルディックハムストリングカールエクササイズを使用)のハムストリング再損傷に対する影響を調査した長期の試験である。下記の表はその結果を要約している。 アスクリング (2013) は、エリートスウェーデンサッカー選手において、急性のハムストリング損傷後における異なるリハビリテーション方法の有効性を比較した。ゆえに彼らは、急性のハムストリング損傷を負った(MRIにて確認)75名のサッカー選手を無作為に2つのリハビリテーション方法へと振り分けた。選手達は、伸張エクササイズを使用したものか、もしくは従来のエクササイズを使用したハムストリングトレーニングを行った。チームトレーニングへの全復帰と試合選手としての準備が完了する日までの日数が結果測定の鍵として評価されたが、12ヶ月間にわたる再受傷率も測定された。研究者たちは、トレーニング復帰までの時間は主に伸張トレーニングを使用した選手においてより短く(28 ± 15日対 51 ± 21日)、再損傷は1件のみであり、それは従来のトレーニングを行ったグループにおいてであったということを発見している。 ニコラス (2013)、シャーシェ (2012)とペターソン(2011) はみな、デンマークにおける上位5部サッカーチームにて競技している男性サッカー選手において、新たなハムストリング損傷の発生率に対する、10週間にわたるハムストリングエクササイズトレーニングプログラムの有効性を調査した同じ試験について報告をしている。チームは介入グループ、もしくはコントロールグループへと無作為に振り分けられた。介入チームはシーズンの中休みである10週間においてノルディックハムストリングエクササイズを(ウォームアップの後に)、1週間に1-3回、5-12回を2-3セットの合計27セッションを行った。研究者たちは、介入グループにおいて3件、コントロールグループにおいて20件の再受傷を報告している。介入グループは、悪影響の報告はしていないが、遅延性筋肉痛(DOMS)の増加は明記している。 要約すると、エキセントリックのみ、もしくはエキセントリックに集中したハムストリングストレングストレーニングの、ハムストリング再損傷の危険性に対する効果を調査した研究は、受傷数の減少とより短いリハビリテーション時間という有意に有益な影響を発見している。 制限要素は何か? この総説の主な制限要素は、メンディグーシャが素晴らしい総説において示したように、他のいくつかの要因もハムストリング損傷の危険因子として示唆されているということである(2012)。メンディグーシャおよびその他は、ハムストリング損傷の原因論は多元的であり、それらの要因は下記の図表で示されているように、互いに関連し合っている可能性があると議論している。 実践的意義は何か? エキセントリックハムストリングトレーニング、特にノルディックハムストリングカールは、サッカーを含む高速で走る活動に携わるチームスポーツ選手において、新たなハムストリング損傷の危険性を減少する可能性がある。これらは傷害予防プログラムの中に含まれているべきである。 ノルディックハムストリングカールのような、エキセントリックハムストリングエクササイズは、サッカーを含む高速で走る活動に携わるチームスポーツ選手において、ハムストリング再損傷の危険性を減少する可能性がある。これらはリハビリテーションプログラムの中に含まれているべきである。

エキセントリックトレーニングはハムストリング損傷予防の助けになるか? パート3/4

急性のハムストリング損傷に対する受傷機転は何か? ハムストリング損傷は、高速でのランニングにおいて最も頻繁に発生すると考えられている。特にそれらは、スプリントの際の遊脚相終期、もしくは立脚相初期において起こると考えられている。 立脚相初期: 立脚相初期においては、膝関節屈曲及び股関節伸展のモーメントの両方が最大である(マン1980年)。これは、ハムストリングは立脚相の初期において損傷の危険性が最も高いということを示唆しているのかもしれない。 遊脚相終期: 接地の直前、股関節は屈曲し、膝関節は伸展する(ハムストリングスは股関節の伸筋であり、膝関節の屈筋である)ため、ハムストリングスは急激にそして大幅に伸張する。リーバーとフライデン(1993年)は、筋損傷は力の働きによるものではなく、むしろ機械的な変形(例として、長さの変化)によるものであると説明しており、これは歩行サイクルにおいてこのポイントが最もハムストリングに対して危険性の高いポイントである、ということを示唆しているのかもしれない。 一部の研究者たちがこれらの説明のうち1つを支持して議論をしている一方、サン(2014年)による最近の研究は、実際には両方とも同等に起こり得るであろうと示している。サン及びその他は、彼らの分節間の動力学の分析は、立脚相初期及び遊脚相終期の両方において、ハムストリングスへ非常に高負荷がかかるということを示唆している、と記述している。 何故エキセントリックハムストリングトレーニングが有効である可能性があるのか? 筋束長の増加 いかなる筋肉のエキセントリックトレーニングも、ハムストリングスにおいてトルクが生まれる最適な長さを変化させる(ブロケット2001年)。トルクが生まれる際のこの最適な長さにおける変化は、個々の筋繊維の長さを伸ばすこと(サルコメアジェネシス)により起こるようである。筋長の増加は、筋繊維がより少ない抵抗でより速く長さを変化させることを可能にするため、筋損傷の危険性を減らす助けとなるかもしれない。 エキセントリック筋力の増加 いくつかの研究は、ハムストリングのエキセントリックな筋力不足はハムストリング損傷の危険因子であり、エキセントリックハムストリングトレーニングはこの問題に対処するために有益である可能性があるということを発見している。実際にエキセントリックなハムストリングの筋力(モジョーセン2004年)、及びハムストリング全体の筋力(カミニシ1998年)を向上するためには、エキセントリックハムストリングトレーニングは、コンセントリックハムストリングトレーニングよりもより有益であると発見されている。 どのタイプのエキセントリックハムストリングトレーニングが使用されるのか? 最も人気のあるタイプのエキセントリックハムストリングトレーニングエクササイズはノルディックハムストリングカールである。しかしながらそれ以外にも様々なタイプが存在しており、それはブログヘリとクロニン(2008年)による素晴らしくとても実践的な総説において説明されている。 ノルディックハムストリングカールエクササイズはトレーニングを行っている人が膝をつき上体を起こした状態から始まる。トレーニングを行っている人の足はパートナーにより床へ押さえられる(足を固定する器具も存在するが)。ハムストリングを使い動きに抵抗しながら、トレーニングを行っている人は膝関節を伸展し、上体を床に向かって下げてゆく。この動きにはエキセントリックな膝関節屈曲が含まれている。そしてトレーニングを行っている人は、どのような方法でも良いので最も簡単な方法にて直立位に戻る。もっとも一般的には動きを変えるために手で押し上げ、コンセントリックな膝関節屈曲を行いながら戻るようである。 エキセントリックトレーニングはハムストリング損傷を減小させるか? 下記の研究は、エキセントリックトレーニング(主にノルディックハムストリングカールを使用)の、最初のハムストリング損傷の危険性に対する影響を調査した長期試験である。下記の表はその結果を要約している。 ニコラス (2013), シャーシェ (2012), ペターソン (2011) はみな、デンマークにおける上位5部サッカーチームにて競技している男性サッカー選手において、新しいハムストリング損傷の発生率に対する、10週間にわたるハムストリングエクササイズトレーニングプログラムの有効性を調査した同じ試験について報告をしているようである。チームは無作為に介入チームとコントロールチームへと分けられた。介入チームはシーズンの中休みである10週間においてノルディックハムストリングエクササイズを(ウォームアップ後に)、1週間に1-3回、5-12回を2-3セットの合計27セッション行った。研究者たちは、新しい傷害のX倍の危険比率に対して(合計傷害件数に対して0.29倍)、介入グループにおいては12件の新しい傷害(合計15件)、及びコントロールグループにおいては、32件の新しい傷害(合計52件)を報告している。介入グループは悪影響に関する報告はしていないが、遅発性筋肉痛(DOMS)の増加は明記している。 インガーブレッセン (2008) は31のチームから508名の選手を集め、傷害の既往歴および/または機能についてのアンケートを基に、ハムストリング損傷に対する高リスクグループと低リスクグループに振り分けた。そして研究者たちは、高リスクグループの被験者を無作為に介入グループとコントロールグループへと振り分けた。低リスクグループは、もうひとつのコントロールグループとして作用した。研究者たちは、傷害発生率は低リスクコントロールグループにおいて3.2、高リスクコントロールグループにおいて5.3、また高リスク介入グループにおいて4.9であったことを発見している。高リスクの介入グループとコントロールグループの間には差違はなかった。しかしながら、高リスクの介入グループにおけるコンプライアンスは劣っており、被験者の20%程が最低トレーニング量しか行っていなかったということが記述されている。 アルナソン (2008) は、アイスランド及びノルウェーからのエリートサッカーチームにおける、エキセントリックストレングストレーニングと柔軟性トレーニングの、ハムストリング損傷の発生率に対する影響を調査した。介入チームとコントロールチームは無作為に分けられていたわけではなかった。しかし研究者たちは、柔軟性トレーニングプログラムを使っていたチームと使っていなかったチームの間に、ハムストリング損傷の発生率に関する差違はなかったが、エキセントリックトレーニングを使用していたチームにおいては、ハムストリング損傷の発生率が低かったということを発見している(0.43倍の相対リスク)。

エキセントリックトレーニングはハムストリング損傷予防の助けになるか? パート2/4

ハムストリングの弱さは(過去に溯って)傷害の危険因子であるか? ハムストリングの強度とハムストリング損傷の危険性の間の関係を過去に溯って調査した研究は、歴史的に見て相反する結果を報告してきている。強度測定は昔から等運動性の方法を用い記録されていたが、より最近の測定方法は代わりにアイソイナーシャル(エキセントリック)及び等尺性のテストを使用している。 ティミンズ (2014) は、20名の無傷の被験者と16名の傷害を負った被験者のエキセントリックのハムストリング強度を比較した。彼らは、被験者がノルディックハムストリングカールを行っている際、パッド入りのデバイスに組み込まれた一軸負荷セルにより、エキセントリックのハムストリング強度を測定した。彼らは、エキセントリックの強度は、反対側の健側の脚 (341.1 ± 100.2N) に比べ、患側の脚 (288.6 ± 84.8N) において有意に低く、その違いは15.4%であったということを発見している。 オパー (2013) は、片脚のみハムストリング損傷を負った20名のエリート選手において、エキセントリックのハムストリング強度を比較した。彼らは、被験者がノルディックハムストリングカールを行っている際、パッド入りのディバイスに組み込まれた一軸負荷セルにより、エキセントリックのハムストリング強度を測定した。彼らは、以前に受傷している脚は逆の傷害のない脚よりも15%弱かったということを報告している。 オパー (2013) は、1秒間に60度及び180度の速度において等運動性動力測定法を用い、片脚にハムストリング損傷の既往歴がある13名のレクリエーションとしてのアスリートと、以前に傷害を負っていない15名のレクリエーションとしてのアスリートにおける、エキセントリック、及びコンセントリックの膝関節屈曲トルクの比較を行った。研究者たちは、傷害の既往歴のある被験者の膝関節屈曲トルクは、傷害のない脚に比べ傷害既往歴のある脚において、1秒間に60度及び180度の両方の速度において、より弱かったということを発見した。傷害既往歴のないグループにおいては脚間の差違はなかった。 ブロケット (2004) は、9名のアスリートの傷害既往歴のある脚と無い脚の筋肉の比較、及び18名の傷害既往歴の無いアスリートとの比較を行った。しかしながら、等運動性最大トルク、及びハムストリングスと大腿四頭筋の等運動性トルクの比率に有意な差違はなかった。 ウォレル (1991) は、半数がハムストリング損傷の既往歴のある、32名の学生アスリートにおける等運動性筋力測定値を調査した。測定には、1秒間に60度及び180度の速度において動力計を使用した、コンセントリック及びエキセントリックな大腿四頭筋とハムストリングの最大トルク、さらにはその比率が含まれていた。研究者たちはハムストリング損傷の既往歴を持つグループと持たないグループの間に、有意な強度の差違は無かったということを発見している。 ハイザー (1984) は1973年から1982年の期間に溯り、回帰分析を行った。1977年以前には、選手に対するハムストリングと大腿四頭筋の強度の比率の検査や修正は行われていなかった。1977年以降では、564名の選手がハムストリングスと大腿四頭筋の強度に対する基礎となる等運動性テストを受け、ハムストリングと大腿四頭筋の比率が>0.60であった選手は、特定のハムストリングトレーニングを受けた。最初の期間には534名の選手がおり、第2期間には564名の選手が存在した。最初の期間においては、7.7%がハムストリング損傷を負い、その負傷者のうち31.7%が再受傷した。第2期間においては、1.1%の選手のみがハムストリング損傷を負い、再受傷した選手はいなかった。 等運動性の測定技術を使用している多くの早期の研究は、膝関節屈曲トルクに関して、傷害既往歴のある被験者と無い被験者の間における有意な差違を示すことができていなかった。しかしながら、より最近には、3つの研究が有意な、そして臨床的に意味のある差違を報告しており、そのうちの2つは共にアイソイナーシャルテスト方法を使用していた。 それでもなおこれら全ての研究は回帰的であるため、どの程度のハムストリングの弱さが傷害前に存在していたのか、もしくは受傷後の不使用により引き起こされたものなのかは不明である。ゆえに、ハムストリング損傷の危険因子としての膝関節屈曲の強度を理解するためには、この科学的根拠には問題がある。 ハムストリングの弱さは(将来の)傷害の危険因子であるか? ハムストリングの強度とハムストリング損傷の危険性の間の将来的な関係を調査した研究もまた、相反する結果を報告している。ここでもまた、強度測定は昔から等運動性の方法を用い記録されていたが、より最近の測定方法は代わりにアイソイナーシャル(エキセントリック)及び等尺性のテストを使用している。 オパー (2014) はシーズン中210名のオーストラリアンフットボール選手におけるハムストリング損傷の危険因子を評価した。彼らは28件のハムストリング損傷を記録した。彼らは被験者がノルディックハムストリングカールを行っている際、パッド入りのディバイスに組み込まれた一軸負荷セルにより、エキセントリックのハムストリング強度を測定した。彼らはエキセントリックなハムストリング強度の減少は将来のハムストリング損傷の危険性を2.7-4.3倍に増加させたということを発見した。 グーセンス (2014) は1学年の間、102名の体育教育学部新入生におけるハムストリング損傷の危険因子を評価した。彼らは、被験者がノルディックハムストリングカールを行っている際、パッド入りのディバイスに組み込まれた一軸負荷セルにより、エキセントリックのハムストリング強度を測定した。1年間で16件のハムストリング損傷が記録された。研究者たちは、より低いエキセントリックのハムストリング強度、及び等尺性とエキセントリックハムストリング強度のより高い比率は、ハムストリング損傷の有意な危険因子であるということを発見した。 イェン (2009) は12ヶ月に渡り、44名のスプリンターにおいてハムストリングの強度がハムストリング損傷の危険因子であるかどうかを調査した。研究者たちはそのシーズン中に8名のアスリートがハムストリング損傷を負ったと記録している。その回帰分析は、ハムストリングと大腿四頭筋の最大トルクの割合が、1秒に180度の速度において スギウラ (2008) は30名の男性エリートスプリンターにおいて、次年度のハムストリング損傷の発生率に対して彼らを調査する前に、股関節伸展、膝関節屈曲、及び膝関節伸展トルクの等運動性テストを行った。研究者たちは経過観察期間中、6名の被験者がハムストリング損傷を負ったことを記録している。研究者たちは、患側の脚は1秒間に60度の速度で、股関節伸展(コンセントリックに)及び膝関節屈曲(エキセントリックに)の両方においてより弱かったということを発見している。 クロイサー (2008) は462名のサッカー選手における、等運動性コンセントリックトルクとエキセントリックトルクの間の関係を調査した。その後の期間中、35件のハムストリング損傷が記録された。筋損傷の発生率は、バランスの崩れの無い選手と比較し、無調整な筋力のバランスの崩れのある被験者において4.7倍有意に大きかった。 バネル (1998) はシーズン中、102名の男性オーストラリアンフットボール選手において、ハムストリング損傷の危険性と関連して、ハムストリング、及び大腿四頭筋の等運動性筋力、また、ハムストリングと大腿四頭筋の筋力比率を評価した。彼らはそのシーズン中、12名の選手がハムストリング損傷を負ったと報告している。しかしながら、ハムストリングまたは、大腿四頭筋の等運動性筋力、もしくはその比率と傷害の危険性との間に関連はなかった。 オーチャード (1997) は、37名のプロオーストラリアンフットボール選手における、ハムストリングの強度とハムストリング損傷の危険性との関係を調査した。ハムストリング及び大腿四頭筋のコンセントリック等運動性最大トルクは、プリシーズンにおいて、動力計を使用し1秒間に60度、180度、300度の速度で計測された。シーズン中、6名の選手がハムストリング損傷を負った。ハムストリング損傷は、患側における1秒間に60度の速度でのハムストリングと大腿四頭筋の最大トルクの比率の低さ、およびハムストリング左右相互の最大トルクの比率の低さと有意に関連している。 要約すると、ほとんどの研究論文が、特にエキセントリックの筋活動におけるハムストリングの弱さは、選手がハムストリング損傷を負う危険性を増加させると報告している。これは、我々は通常の伸張・短縮サイクルトレーニングに加え、ハムストリングスのエキセントリックな筋力を増大させるため、特定のトレーニングを熱心に行うべきであると示唆している。

自然を越えることはできない パート2/2

ティム•ハーフォードの書いた “アダプト(順応)”という素晴らしい本は、いかにして 自然界と環境が私達を成長させるかに焦点を置いています。自然界は私達に、失敗する機会を沢山与えてくれます。失敗しないということは、自然界が私達を成功という形で称賛しているのです。素晴らしいですね –自然界における失敗は、時にあなたの命を奪ったり、深刻な怪我をもたらすということを思い出すまでは。 私達はたびたび、環境以上に物理的に人々を発達させようとします。私が皆さんに受け入れて欲しいのは、自然を越えることはできないということです。たびたび、何かひとつの特性を、本来の性質以上に発達させようとした時、他の特性や質を犠牲にしてしまうことがあります。1つの目標に焦点を当てているときも、他の能力を一定のレベルに保ちながら、自然環境が私達を発達させる方法には何かがあるのです。 それがまさに、なぜ私達が自然に則してシステムを成長させるべきなのかの理由なのです。“アダプト”から以下の3つのシンプルな原理を引用することから始めましょう。 その1:多様性。自然界にあるように、発達する為に沢山の変化にさらされなければなりません。新しい活動との関わり全てが成功するとは限りません…見返りなんてもってのほかです。沢山の多様性を手にした時、多くの失敗もあるでしょう、それが私達にもたらすものは… その2:失敗。失敗を活かしてください。ファンクショナルムーブメントスクリーン(FMS)では、頻繁にこの問題に直面します。誰かに明らかなスクワットパターンの機能不全が見られるため、スクワットで負荷をかけるべきではないと伝えるとき、彼らは決まって“でも明日はスクワットの日なんです”と答えます。もし加重スクワットに効果を生む十分な統合性がないのなら、なぜ負荷をかけることに固執するのでしょう。スクワットをするなとは言っていません。スクワットで “負荷をかけるな”と言っているのです。 多くのランナー達も同様に、私を誤解しています。彼らの走る量はあまりに多過ぎて、基礎的な動作のなかで生じる変化を許さないのです。彼らは抱えている他のあらゆる問題と共に走行距離を維持するために、その機能不全や代償作用が必要なのです。もし代償作用が残るなら、代償作用の理由もまた残ります。ムーブメントスクリーニングの視点では、運動動作を制限することにより代償作用を取り除きます。我々は、あなたのプログラムを中断し、型にはまったやり方を中断し、そして雰囲気も遮断するでしょう。行わないことで、機能不全からくる動作の勢いも奪ってしまうでしょう。必要なことに置き換えるために、したいことを邪魔するのです。我々が傷づけてしまうのは、あなたのプライドだけなのです。 その3:フィードバック。成功への明確なフィードバックループを持って、それが体系的発達に沿っているかを確実にしてください。 ローリングストーンズの言葉を思い出してください “欲しい物がいつも手に入るとは限らない…けれど必要な物は手に入る”。もし私達が、誰かの健康やフィットネスを管理するならば、まずその人のニーズを考慮すべきです。必要なことに取り組むことが、欲していることに一歩近づくということを理解できるようにしてあげましょう。 私は現在48歳です(おそらくローリングストーンズの話で歳がバレたでしょうね)。私は常に、自分の身体より自分のプライドに傷を受けるでしょう。身体に傷を負うことで成長できるかどうかはわかりませんが、プライドについた傷の多くは、私を何らかの道へと導いてくれるのです。もし失敗にフィードバックループが組み込まれていなければ、本来の指導力を発揮できません。もし私達(コーチ、トレーナー、先生、教育者、そしてリバビリテーター…人間として)が健康とフィットネスの増進という領域に足を踏み入れるならば、環境を上回ることはできないということを念頭に置く必要があります。 もし我々が、基本原則に基づいていれば、環境よりも早くそして安全にできるでしょう。 ファンクショナルムーブメントシステム(FMS)で、自然を回避しようとしているわけではありません。自然界は私達の原点であり、すべての成長はこの原理に基づいています。身体的な問題解決能力と健常者の身体的自立こそ保健体育がもたらすべきものなのです。 成長には多様性が必要です。評価する能力を養う為に失敗をします。失敗をフィードバックや継続的発展のために活かしてください。

エキセントリックトレーニングはハムストリング損傷予防の助けになるか? パート1/4

ノルディックハムストリングカールは、ナチュラルグルートハムレイズに非常に類似したエキセントリックのみのエクササイズである。これらのエクササイズは、ハムストリング損傷の低減のために、ハムストリング損傷を負ったアスリートに対するリハビリとしても非常によく推奨されている。しかしながら全てのストレングス&コンディショニングコーチがこれを活用しているわけではない。この論説ではクリス・ベアスリー(@SandCResearch)が研究の再考察を行う。 ハムストリング損傷はどれほど頻繁に起こるのか? ハムストリング損傷は、高速でのランニングを含む多くの人気のあるチームスポーツ、及び陸上競技において非常によく見られる。 エリオット (2011) は、NFL選手における10年間にわたるハムストリング損傷の発生率は、アスリートの1,000時間の活動(トレーニングと競技の両方)に対し0.77 であったと報告している。 ブルックス (2006) は、ラクビー連合におけるハムストリング損傷の発生率は、選手の1,000時間のトレーニングに対し0.27であり、1,000時間の試合に対し5.6であったと報告している。 ウッズ (2004) は、英国のサッカー選手おけるハムストリング損傷が、2シーズンにわたり全傷害の12%を占めていたということを発見している。 オーチャード (2002) は1997年から2000年の4シーズンにわたり、オーストラリアフットボールリーグにおける傷害を調査した。彼らはハムストリング損傷が全体の傷害の15%を占めていたということを発見した。 ベネル (1996) は、後ろ向きコホート研究を使用し、12ヶ月間において95名の陸上競技選手が負った傷害の種類を評価し、ハムストリング損傷が傷害の14%を占めていたということを発見した。 スワード (1993) はオーストラリアのエリートスポーツにおける傷害の割合を報告した。彼らはオーストラリアンフットボールにおいて最もよく見られた傷害はハムストリング損傷であり、全体の傷害の13%を占めていたと報告している。 要約すると、ハムストリング損傷は、陸上競技及びフットボール体系(ラグビー、サッカー、アメリカンフットボール、オーストラリアンフットボール)において非常によく見られる傷害である。ハムストリング損傷は全体の傷害の12-16%を占めているようである。 ハムストリング損傷は筋肉を非常に衰弱させ、長期のリハビリテーション、もしくは選手によってはキャリアの短縮につながる可能性があるため(ヘイダーシャイト2010年)、まず第1に傷害の発生を予防するよう努めることは有益であるであろう。 ハムストリング損傷の既往歴は傷害の危険因子であるか? 下記のようにいくつかの研究が、ハムストリング損傷の既往歴は、将来のハムストリング損傷に対する主な危険因子であるということを発見している。 オパー (2014) はシーズン中、210名のエリートオーストラリアンフットボール選手における、ハムストリング損傷の危険因子を評価した。彼らは28件のハムストリング損傷を記録し、ハムストリング損傷の既往歴が将来のハムストリング損傷の危険性を非有意に2.1倍増加させたということを発見した。 ハグラウド (2013) は2001年から2010年にかけて、ハムストリング損傷の危険因子を評価するために、10のヨーロッパ諸国における26サッカークラブに所属する1401名の男性プロサッカー選手を検査した。その期間内に900件のハムストリング損傷が起こった。シーズン前に、同様の傷害を負うことは負傷率を有意に1.4倍増加させていた。 イングブレッセン (2010) は2004年のプリシーズンにおいて、ハムストリング損傷の潜在的危険因子に対し、31アマチュアチームからの508名のサッカー選手を検査した。シーズン中76件のハムストリング損傷が起こった。ハムストリング損傷の既往歴は、2.6倍多い将来の傷害の危険性と関連があり、最も重要な危険因子であった。 ガバー (2006) は2002年のプリシーズンにおいて、ハムストリング損傷の潜在的危険因子に関して、222名のオーストラリアンフットボール選手を検査した。シーズン中、31名の選手がハムストリング損傷を負った。過去12ヶ月のハムストリング損傷の既往歴及び、加齢が唯一有意な将来のハムストリング損傷の予測因子であった。 ハグランド (2006) は2つのフルシーズン(2001年及び2002年)前に、12のエリートスエーデン男性フットボールチームより197名のサッカー選手を検査した。研究者たちは、ハムストリング損傷の既往歴を持つ選手は、その後のシーズンにおいて同様の傷害を負う可能性が3.2倍高いということを発見している。 アルナソン (2004) はハムストリング損傷に対する潜在的危険要因に対し、アイスランドでの1999年プリシーズンにおける上位2部から、306名の男性フットボール選手を検査した。ハムストリング損傷の有意な危険因子は年齢とハムストリング損傷の既往歴であった。ハムストリング損傷の既往歴は、11.6倍の将来の傷害の危険性と関連があった。 オーチャード (2001) は1992年から1999年の間に、ロジスティック回帰分析を使用しハムストリング損傷の危険性を評価するために、オーストラリアンフットボールリーグにおける試合にて、83,503名の試合出場選手を分析した。この期間中、672件のハムストリング損傷が確認された。最近のハムストリング損傷既往歴は、昔の同様の傷害の既往歴に続き、最も重要な危険因子であった。 ベネル (1998) はフットボールシーズンの初めに102名の男性オーストラリアンフットボール選手を検査した。シーズン中112名の選手が、試合欠場へとつながるハムストリング損傷を負った。ハムストリング損傷の既往歴は2.1倍多い将来の傷害リスクと関連があった。 オーチャード (1997) は1995年プリシーズンにおいて、オーストラリアンフットボールリーグチームから、37名のフットボール選手を検査した。シーズン中、6名の選手が試合欠場につながるハムストリング損傷を負った。しかしながらこの研究においては、ハムストリング損傷の既往歴は当時の傷害リスクとは関連が無かった。 この研究論文の総説にあたり、メンディグチ(2012年)はハムストリングの既往歴は再受傷の危険性を大いに増加し、その後の傷害に対する最も大きな個人の危険因子であるようだと示唆している。しかしながら、危険性の増加が、最初の傷害の特徴に起因しているのか、もしくは十分なリハビリテーションが行われていなかったゆえのものであるのかは、現在のところ不明である。 要約すると、ハムストリング損傷の既往歴は、アスリートが後に同様の傷害を負う危険性を大幅に増加する。これは我々が、最初に起こるハムストリング損傷の予防、及び一旦起きてしまった傷害のリハビリを行うことにかなりの時間を費やすべきであるということを示唆している。

自然を越えることはできない パート1/2

私は、人を教育する全ての機会は神聖であるべきだと信じています。 スポーツ医学の学位を取得する過程において、アスレチックトレーニング、フィジカルセラピー、そしてスポーツ医学はたいてい保健体育学部の範囲で教えられることもあり、私は非常に多くの保健体育の教育クラスを経験してきました。運動指導者が人材育成をしなければならない機会を目の当たりにしたとき、保健体育のお粗末な現状に気がつきました。 エド•トーマス博士の研究は、身体活動が子供の学業成績平均においてプラスの影響があると示しています。学問や健康、そして自尊心においてエクササイズが役立つことは明らかなのです。 英語や数学、心理学のクラスの最終目標は基礎的な学力と自立性の獲得です。 では、若者にとっての保健体育の最終目標とはなんでしょう?それはあなたが今まで受けてきた保健体育でも、あなたのお子さんが現在受けている(又は受けていない)かもしれない保健体育でもありません。保健体育を私達の両親の時代(ベビーブームの世代の人達)までさかのぼってみましょう。彼らは、自身の健康やフィットネスの方向性を決める時に自ら決断していたのでしょうか?それともただ単にインターネット検索や信用できる資格をもった専門家のもとに集まっていたのでしょうか? 私には、人に数学問題を任せるかを判断するのに充分なだけの数学能力があります。彼らは少なくとも基礎を正しく理解しています。結局は足し算と引き算ですよね?つまり私は: 新車の購入でつけ込まれたりはしないのです。 私の母親や父親は、理学療法クリニックやカイロプラクティッククリニック、またはフィットネスジムなどに利用されていると考えたことがあります。彼らがずる賢いとは思いません。ただ私は、彼らが私の両親が信じているような専門家だとは思わないのです。我々の誰もが皆、自分がしていることに隠された動機を持っていますし、誰かが良く知らないことがあれば、いつでもそれを利用することができます。こちらのものです。保険業界は恐怖の元に成り立っています。彼らは、あなたがこの先恐れるであろう何かに対して今請求するのです。はっきりさせておきたいのは、健康とフィットネスの成功においてそういった方法をとる必要はないということです。 私は、保健体育の授業がもし再構築されて、根本から作り直されたならば、子供達が障害に打ち勝つ力を与えてくれると信じています。本物の、物理的障害です。今日よじ登ったら、明日はスキップし、次の日は走り、そして物を投げる、そして持ち上げますが、まず最初に自重の持ち上げ方を覚えるべきです。 私達は物理的な障害を経験し課題の設定をするでしょう。これらの課題は失敗を生み出すでしょう。あなたがくよくよ考えるような種類の失敗ではなく、どういった進歩が必要かを明確にしてくれる失敗が望ましいのです。 とても俊敏な人は、柔軟性にかなりの問題があるかもしれない、ということを私達は知っています。また柔軟性に問題のない人達の何人かは、自分が望むような筋力を得られていないということも知っているのです。我々は身体的なチャレンジを、競技から離れ、競技性ではなく生活における実際の身体的な障害に焦点を当てて評価すべきです。あなたにできる最もやりがいのある身体運動は、偶然か意図的か、各個人に合わせたものであり–最大の努力を伴うチャレンジです。手応えのある対戦相手ですね。 エド•トーマス博士は、このコンセプトについて沢山語っていますし、身体的文化;教養性、知性、または構築性と同様にその物理特性も受け入れるという文化についても語っており、私も同感です。身体のリハビリテーションとパーソナルフィットネスの専門家として、私達は自分達を教育者と考えるべきです。私達は、いかにして子供達が高校を卒業するまでに基礎的な健康とフィットネスにおける判断力に自立性をもたせるようなクラス設計をするのでしょう? 理学療法士として、私は度々、保険の適用範囲内の治療回数を使い果たしてしまった方々を指導します。彼らは私のところに自費でやって来て、以前保険の適用範囲内である12回の治療を専門家から受けたとき以上の明らかな効果を、たった1、2回の通院で期待するのです。 私はその挑戦を受け入れ、何度も、3週間に渡って彼らに正しいアドバイスを与え、正しい運動をさせることにより、3回の訪問で問題を解決してきました。私は教育者でしょうか?もしくはセラピストなのでしょうか?ええ、そうです。私の治療の効果は即座に生活のリズムとパターンのなかに吸収されていきますが、しかし極めて重要な教育が流れを大きく変えるのです。 これは医療と身体文化においては何を示すのでしょうか?私達は多くの時間を無駄にしていて、クライアントや患者の自主性を作り出せてはいません。私達は、彼らに健康になってもらい周囲の人にその経験を伝えてもらいたいのでしょうか?あるいは彼らを “継続的消費者”として手元に置いておきたいのでしょうか? 良心に従って、自主性を作り出すことを選びたいと思いますが、その自主性は私達の教育システムのなかでもっと簡単で早急に始められるはずです。なぜ我々は健康管理の判断やフィットネスの判断において自立できないのでしょう?資金管理やコミュニケーション、ビジネスなど他の判断に関しては自立性を求められているのです。

我々はスプリットスクワットについて何を知り得ているか? パート3/3

急性試験では何が発見されたか? (つづき) 筋電図活動 スプリットスクワットと従来のバックスクワットの際に、筋電図活動に関する有意な差違があるかどうかについての研究は相反している。マッカーディ(2010年)は、同様の相対負荷(3RM の85%)を使用した、後ろ足を挙上したスプリットスクワット、および従来のバックスクワットを行う女性アスリートの中臀筋、ハムストリングス、大腿四頭筋の筋電図活動を調査した。彼らは中臀筋とハムストリングの筋電図活動は従来のバックスクワットの際に比べスプリットスクワットの際に有意により高く、大腿四頭筋の筋電図活動はスプリットスクワットに比べ、従来のバックスクワットの際に有意により高かったということを発見した。しかしジョーンズ(2012年)は、持久系のトレーニングを行っている男性アスリートにおいて、同様の相対負荷(10RM) を使用し、後ろ足を挙上したスプリットスクワット、および従来のバックスクワットを行う際の大腿二頭筋、脊柱起立筋、中臀筋、外側広筋の筋電図活動を測定したが、2つのエクササイズの間に筋電図活動におけるいかなる差違も認識しなかった。マッカーディ(2010年)もまた、同様の相対負荷(3RMの85%)を使用し、後ろ足を挙したスプリットスクワットと従来のバックスクワットを行う女性アスリートの外腹斜筋の筋電図活動を調査した。彼らは、外腹斜筋の筋電図活動は、スプリットスクワットの際に非有意により高かったということを発見している。これらの発見は、スプリットスクワットの際にハムストリングスがより効果的に刺激され、大腿四頭筋に対しては、あまり効果的に刺激されない可能性があるという条件付きで、下半身の様々な筋肉の筋力を同様に向上させるためには、スプリットスクワットは従来のバックスクワットの代替になり得るということを示唆している。しかしながら、これらの発見を確認するためにはさらなる研究が必要である。 エクササイズに対するホルモン反応 レジスタンストレーニングは運動後、特に筋肥大のために作られるワークアウト後の内分泌性ホルモン値を変化させる可能性がある。この観察はホルモン仮説として知られるものに通じる。ホルモン仮説は、運動後の急性なホルモン分泌は筋肥大の過程の助けとなると提議している。しかし、この仮説は何年にもわたり強い支持を受けていたにもかかわらず、近年になり疑問視されてきている(詳細はショーンフェルド2013年参照)。ワークアウトに両側性の下半身のエクササイズを取り入れることは、運動後のタンパク同化ホルモンの増加を生み出す、ということはリナーモ(2005年)から知り得ていたが、ミギアーノ(2010年)は、片側、両側両方での上半身レジスタンストレーニングは、運動後のタンパク同化ホルモンを増加させることができなかったということを発見している。ゆえに片側性の下半身レジスタンストレーニングは、上半身のエクササイズと同様に、運動後のホルモン上昇を生み出さない可能性があると示唆されている。 しかしながらジョーンズ(2012年)は、持久系トレーニングを行っている男性アスリートにおいて、同様の相対負荷及びセット・レップ数を使用した後ろ足を挙上したスプリットスクワット、もしくは従来のバックスクワットを行ったワークアウト後のテストステロン濃度を測定し(セット間に90秒のレストを入れた10RMを4セット)、スプリットスクワットおよび従来のバックスクワットのワークアウトの両方とも、運動後にテストステロン濃度が上昇したということを発見している。ゆえにホルモン仮説が支持している程度までは、スプリットスクワットと従来のバックスクワットは、運動後のホルモン環境に対して同様に有益な影響を及ぼすようである。 慢性試験は我々に何を伝えているのか? マッカーディ(2005年)は2つの8週間にわたるレジスタンストレーニングプログラムを比較した。被験者は1週間に2日、両脚もしくは片脚どちらかのスクワットトレーニングを行った。両脚グループは従来のバックスクワットとフロントスクワットを行い、片脚グループは後ろ足を挙上したスプリットスクワット、ランジ、およびステップアップを行った。両グループとも同様の負荷と量のプロトコルを実行した。従来のバックスクワットにおける向上においても、スプリットスクワットの向上においても、グループ間に有意な差違は存在せず、それは両方のエクササイズとも、両側、片側両方の下半身の強度を向上させるために適しているということを示唆している。 実践的意義は何か? スプリットスクワットの試験・再試験測定は非常に信頼性が高いことが報告されているため、スプリットスクワットは下半身の強度を評価するために自信を持って使用することが可能である。 筋電図研究の結果は、スプリットスクワットと従来のバックスクワットの間にわずかな差違しかないということを示していたため、下半身の強度を向上させるために、スプリットスクワットが従来のバックスクワットの代替となることは可能である。 スプリットスクワットは、より大きな股関節と膝関節モーメントの比率、より大きなハムストリングの筋電図活動、より少ない大腿四頭筋の筋電図活動を含んでいる可能性がある。ゆえに股関節主導のエクササイズに重点を置く必要のあるプログラムに対しては、スプリットスクワットは従来のバックスクワットの代替として有益であるかもしれない。 スプリットスクワットは低い胴体角度を伴う。スクワットの際の低い胴体角度は腰椎モーメントの減少と関連している。ゆえに腰椎負荷の減少が望まれる場合、スプリットスクワットは従来のバックスクワットの代替として有益であるかもしれない。 スプリットスクワットおよび従来のバックスクワット両方のエクササイズ後、テストステロン濃度は同様に上昇するため、両タイプのスクワットは、運動後のホルモン環境およびその結果として生じる筋肥大に対し同様に有益な影響があるようである。 パワーリフターにとって、バックスクワットは、トレーニングでありながら同時にイベントそのものであるということを留意することは重要なことである。ゆえに特異性およびイベント練習がここでは必要になってくる。そのため一部のパワーリフターにとっての補助的な運動としては、スプリットスクワットは有益かもしれないが、パワーリフティングプログラムにおいてスプリットスクワットが従来のバックスクワットに取って代わることができる可能性は極めて低い。

我々はスプリットスクワットについて何を知り得ているか? パート2/3

急性試験では何が発見されたか? (つづき) スプリットスクワットパフォーマンスとバランスの相関関係 一部の研究者たちは、下半身の強度とバランスは密接に結び付いていると提議している。フカガワ(1995年)は、老人ホームの入居者により行われたバランステストのパフォーマンスに対する、強度の独立した影響を報告した。しかしスプリットスクワットパフォーマンスは、特定のバランス課題とは相関関係が無いようであった。マッカーディ(2006年)は、トレーニングを行っていない男女において、スプリットスクワットの1RMの強度と、片脚立ち及びコンピューター制御されたバランスボード上でのバランス能力の間の関係を調査した。彼らは男女両方において、コンピューター制御されたバランスボード上のバランスとスプリットスクワットの1RM強度の間にも、片脚立ちのバランス得点とスプリットスクワットの1RM強度の間にも、いかなる有意な相関関係は発見しなかった。ゆえにバランスの向上が必要な場合にスプリットスクワットの強度を向上させることは有益ではないかもしれない。 関節モーメント スプリットスクワットの関節モーメントは、従来のバックスクワットのものとは異なるようである。メイヤー(2005年、未発表の修士論文)は男性アスリートにおいて、後ろ足を挙上したスプリットスクワットにおける関節モーメントを調査し、それを従来のバックスクワットにおける関節モーメントと比較した。アスリートたちは従来のバックスクワットを低、中、高負荷(1RMの60、70、80%)にて行い、スプリットスクワットを低、中、高負荷(従来のバックスクワットの1RMの20、25、30%)にて行った。メイヤーは、同様の相対負荷(323 ± 89Nm 対 288 ± 97Nm)において、スプリットスクワットにおける股関節伸展トルクは従来のバックスクワットよりもより大きかったということを報告している。さらに彼らは、同様の相対負荷(118 ± 26Nm 対186 ± 30Nm)において、スプリットスクワットは従来のバックスクワットよりもより小さな膝関節伸展モーメントを示していたということを発見している。その結果は下記のグラフに示されている。 これらの数字から我々は、股関節と膝関節の伸展モーメントの比率は、従来のバックスクワットに比べスプリットスクワットにおいてより高かったということを計算することが可能である(1.57 ± 0.53 対 2.80 ± 0.71)。ゆえにスプリットスクワットは、従来のバックスクワットよりも1.8倍より股関節主導である。この研究は未発表であったため再考察はされていないが、従来のバックスクワットの比率が、ブラントン(2012年)により報告されたもの、つまり同様の相対負荷において1.2-1.5の範囲であった、という比率と非常に類似しているため、これらのデータに関してはいくらかの安心を得ることができるであろう。それゆえ、プログラムが股関節主導のエクササイズに重点を置く必要がある場合は、従来のバックスクワットの代替としてスプリットスクワットが有益であるであるかもしれない。 関節角度 スプリットスクワットの際の胴体角度は従来のバックスクワットにおける角度よりもより小さいようである。マッカーディ(2010年)は女性アスリートにおいて、同様の相対負荷(3RMの85%)を使用し、後ろ足を挙上したスプリットスクワット、および従来のバックスクワットを行っている際の関節角度モーメントを調査した。彼らはスプリットスクワットの際の最大胴体角度は、従来のバックスクワットの際のものよりも小さかった(33.68 ± 7.6度対40.65 ± 7.0度)ということを発見している。メイヤー(2005年、未発表の修士論文)もまた、後ろ足を挙上したスプリットスクワットと従来のバックスクワットの際の関節角度を調査し、スプリットスクワットにおける胴体の前傾は、従来のバックスクワットにおけるものよりも少なかったということを観察している(25 ± 12度対35 ± 6度)。その結果は下記のグラフに示されている。 メイヤーは、胴体角度におけるこの差違は、脊柱負荷の程度の減少を暗示しているかもしれないと提議している。これが同様のケースであるかどうかは明確ではないが、スウィントン(2012年)は従来のスクワット、パワーリフティングスクワット、およびボックススクワットの差違を調査し、ボックススクワットが従来のスクワットに比べ有意により低い胴体角度(26.9 ± 3.8 度対33.5 ± 4.6度)を示し、同時に有意に低いL5/S1のモーメントを示したということを発見している。従って胴体角度の減少は実際には腰椎負荷の減少を暗に意味している可能性がある。ゆえに、腰椎負荷の減少が必要である、もしくは望ましい場合は、スプリットスクワットは従来のバックスクワットの代替として有益であるかもしれない。 力、パワー、力産出の速度 特定の力に関する変数は、スプリットスクワットのテクニックを使ったジャンプスクワットと、従来のバックスクワットのテクニックを使ったジャンプスクワットの間で異なる。スレイバート(2004年)は男性アスリートにおいて、従来のバックスクワット、およびスプリットスクワットのテクニックの両方を使用し、ジャンプスクワットの出力を検査した。1RMの30-70%の出力に対する最適な負荷が各ケースにおいて比較された。彼らは最大出力および平均出力において、従来のバックスクワットとスプリットスクワットのテクニックの間で有意な差違はなかったということを報告している。しかしながら彼らは、最大力はスプリットスクワットの際に有意により大きく(19.10 ± 3.25N/kg 対 14.88 ± 2.22N/kg)、力産出の最高速度はスプリットスクワットの際に有意により高かった(41.10 ± 12.59N/s/kg 対 33.04 ± 8.74N/s/kg)が、最高速度はスプリットスクワットの際に有意に低かった(1.64 ± 0.17m/s 対 1.97 ± 0.13m/s)ということを報告している。彼らは、スプリットスクワットの際の、より大きな力と低い速度は、パワーに対する最適な負荷における両方のスクワットテクニックにおいて、同様の出力に繋がったということを記述している(測定は1RMの30-70%においてのみしか行われていないが)。しかしながら、そのような差違がスプリットスクワット、従来のバックスクワット、およびスプリットスクワットと従来のバックスクワットのテクニックを使用して行われたジャンプスクワットにおいて同様に存在するかどうかは明確ではない。

我々はスプリットスクワットについて何を知り得ているか? パート1/3

比較的最近まで、従来のバックスクワットは下半身の筋力増進のための選択肢であった。しかしながら、現在はスプリットスクワットが支持率を上げてきており、多くのストレングス&コンディショニングコーチたちにより使用されている。しかし我々は、スプリットスクワットについて実際に何を知り得ており、それは従来のバックスクワットと比較しどうなのだろうか?この論説ではクリス・ベアスリー(@SandCResearch)が研究論文の再考察を行う。 背景 スプリットスクワットは、後ろ足を床につけたまま、もしくは後ろ足をベンチや箱の上に乗せて行うことが可能である。スプリットスクワットには、ブルガリアン(スプリット)スクワット、後ろ足を上げたスプリットスクワット、ピッチャースクワットまたは調整された片脚スクワット、として知られるバリエーションが含まれている。これは従来のバックスクワットの代替としてストレングス&コンディショニングコーチにより頻繁に使われている。しかし、従来のバックスクワットは幅広く研究されている一方(ショーンフェルド2010年参照)、スプリットスクワットは同様の綿密な調査が行われていない。 スプリットスクワットは、矢状面における身体の重心を両脚でまたぐようにして行われる。バックスクワットポジションで上部僧帽筋の上に置かれたバーベル(マッカーディ2010年)、身体の両脇に腕を伸ばして持たれたダンベル、もしくは前足の下と肩の上をまわし輪にしたレジスタンスバンド(ジャコブソン2012年の中で行われたランジのように)を使用し、行うことが可能である。 前述のように、スプリットスクワットは通常後ろ足を箱やバーの上に乗せて行われる(マッカーディ2010年)が、後ろ足を床について行うことも可能である。マッカーディ(2010年)は、後ろ足を箱の上へ乗せた場合、負荷のおおよそ85%は前足によって支えられていたということを発見している。少数の研究がスプリットスクワットの際の急性の生体学的変数を調査しており、1つの研究がスプリットスクワットを含むトレーニングのプログラムの長期的効果を調査している。 急性試験では何が発見されたか? 運動能力の信頼性 鍵となる強度測定における向上を評価するために使用される場合、信頼性はレジスタンストレーニングエクササイズの重要な特性である。マッカーディ(2004年)はトレーニングを行っていない男女の被験者において、同等の相対負荷(1RMおよび3RMの負荷)を使用し、従来のバックスクワットと、後ろ足を挙上したスプリットスクワットの信頼性を検査した。彼らは、スプリットスクワットにおける1RMおよび3RMの平均負荷は、(初回/2回目)男性においてはそれぞれ114.6 ± 17.9/121.6 ± 17.7kg および 98.6 ± 21.5/103.0 ± 21.5kgであり、女性においてはそれぞれ44.0 ± 9.9/45.76 ± 10.7kg および35.9 ± 10.4/39.77 ± 10.4kであったことを発見している。その結果は下記のグラフに示されている。 研究者たちは、試験・再試験測定法は非常に信頼性が高く、ゆえにスプリットスクワットは下半身の片側性強度を評価するために、自信を持って使用することができるということを報告している。 利き脚と非優位脚の間におけるスプリットスクワット強度の差違 片側性のエクササイズに関する一般的な仮説は、利き側は非優位側よりもより強いと証明されるであろうというものである。実際に一部の研究は、下半身の課題における利き側と非優位側の間の差違を報告している(ハンター2000年)。しかしながらマッカーディ(2005年)は、トレーニングを行っていない男女において、利き脚と非優位脚におけるスプリットスクワットの1RM強度の差違を調査し、男女ともに利き脚は非優位脚よりも非有意にごくわずかに強かったが、それぞれの脚間におけるスプリットスクワット強度に有意な差違は発見しなかった。男性のスプリットスクワットの強度は(利き脚/非優位脚)、107.0 ± 5.2 /106.0 ± 5.2kgであり、女性のスプリットスクワットの強度は45.3 ± 2.5/45.0 ± 2.5kgであった。その結果は下記のグラフに示されている。 グラフは、トレーニングを行っていない被験者における利き脚と非優位脚の強度は非常に類似しているということを示している。これが、活動脚における総関節トルクが同様であるということを示唆しているのかどうかは明確ではないが、フラナガン(2007年)は、従来のバックスクワットの際の左右の総関節トルクは同等ではなかったいうことを発見している。ゆえにトレーニングを行っている被験者において、スプリットスクワットにおける利き脚と非優位脚の強度の類似性を確認するため、また、総関節トルクは同様の負荷にもかかわらず左右の脚において差違があるということを解明するためには、さらなる研究が必要である。しかしながら両側の強度が同等であるということが、同じフォームが使用されたということを意味するわけでも、また大腿四頭筋とポステリアキネティックチェーンが同等の割合で使われていたということを意味しているわけでもない、ということに留意することは重要なことである。