マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

生体力学のシンプルな側面

身体の機能的詳細の見方を理解するための重要なカギの一つは、私達の動作の背景にある生体力学です。 私達が、クライアントをトレーニングしたり治療する際に、単純化した生体力学の理解は、真の動作に基づいた技能と、適切な関節の反応を作り出すために、異なる機能を分解することを可能にしています。先週末に指導グループを指導した後、グレイインスティチュートの教義によって影響されている私達の一連の過程を説明する手助けとして、コーキネティックの生体力学指針のいくつかをブログに載せようと思いました。 生体力学という単語は、少々恐ろしい響きがあります。もしあなたが生体力学の本やジャーナルを一度でも開いたことがあるなら、私と同様の反応をしたことでしょう。それは、方程式や記号の特売かと思わせる程の驚異です。 (一見したところ、水泳の生体力学のようです!) 代わりにコーキネティックで使用する過程では、私達は実際の空間においての骨運動とお互いの相対的関係をみています。この相対骨運動は、神経筋骨格系全体における真の反応に関して、付着する筋肉に影響する特定の関節反応を作り出します。 本当のカギは、実際の骨運動と相対関節運動は異なることを理解することにあります。要点としては、実際の空間においては2本の骨が共に外旋している場合であっても、関節における骨間の相対運動は、内旋かもしれないということになります。これは2つの骨の間でのスピードの相違によって決定されます。では、これからいくつかのキーポイントの要点を説明しましょう。 近位と遠位 関節において、どちらが近位で、どちらが遠位かを知ることがカギになります。 付属肢骨格(四肢)では、遠位骨の遠位端が、近位端の部位に相対して、どのように動くかによって、関節運動が決定されます。これは、例えば、近位端が前額面において中心線に向かって動いている際、遠位端は中心線から離れていっている、すなわち外転していることを意味しています! 軸骨格の遠位点は、上側点としても知られています。よって、軸骨格での関節運動を定義するために、私達は上側点をみていきます。 近位骨は、身体の中心に最も近い骨です。よって、骨盤は身体の中で最も近位にあるになるでしょう。その他の骨は、骨盤からは遠位になります。骨盤が常に近位であることが、股関節の近位骨と遠位骨の理解を簡単にしています。膝において、遠位の脛骨に対して、大腿骨は近位骨となります。 骨盤の運動は、異なる点によっても決定されます。遠位端よりも(もちろん両方とも!)、私達は上前腸骨棘(ASIS)と上後腸骨棘(PSIS)間の相対運動をみます。前方回旋は、上前腸骨棘( ASIS )の反時計回りとなり、上後腸骨棘(PSIS )は上前腸骨棘に対して上位になります。 脛骨でも見られるような同様の反時計回りは、遠位端が後方に回旋するため、後方回旋と表現されます。これは時々紛らわしいのですが、脛骨と骨盤は同様の回旋を経るにも関わらず、一方は前方と表現され、他方は後方と表現されます。 相対速度 二関節間の相対速度も相対的関節運動を決定するのに重要な意味を持ちます。 どの骨がより速く動くかを知ることは大切で、相対骨運動を決定する際の手助けになります。一般原則としては、骨が運動のドライバー(伝達機構)に近ければ近いほど、骨はより速く動きます。これは力の消散のためです。一例として、足によって動きが始動する運動は、通常、下肢の遠位骨がより速く動いているということを意味しています。よって、膝において、脛骨は大腿骨よりも早く動いています。しかし、テニスでボールを打つ際、大腿骨近位は手のドライバー(伝達機構)よりも近くにあり、より速く動いていることを意味しています。しかしながら肘においては、橈骨遠位は、より手に近く、上腕骨近位よりも早く動いていることを意味しています。私達はドライバー(伝達機構)が何であるのかを知る必要があり、着目している関節を構成する骨のうち、どれがよりドライバー(伝達機構)により近いのかを知る必要があります。 関節が機能的に動くことができる3つの現実的な方法があります(あと2つの機能性の低いものを含めると5つになります)。これは、同方向に動いている近位と遠位のうち、近位がより速く動く場合。近位と遠位が同方向に動き、遠いがより早く動く場合、そして近位と遠位が反対方向に動く場合。これは、お互いに向かって動いているか、離れていっているかのどちらかで、まるで時計の針がお互いに向かって動いているかのようです。そして、それは一方が時計回りに動いていて、他方が反時計回りに動いているようで、これはお互いに離れていっている際も同様です。 実際の骨運動として遠位骨がより早く動く場合には、とても簡単で、相対関節運動も同様になります。混乱は、近位骨が同方向に遠位骨よりも速く動いている際に起こります。この場合、相対骨運動は、近位骨の骨運動の反対になります。横断面における一例は、歩行時の後脚の股関節です。骨盤と大腿骨の両方の実際の骨運動は、同方向に外旋しています。しかし、近位はより速く回旋するので、相対関節運動は内旋となります。私が発見した最も簡単な方法は、お互いの上端に拳を置くことです。そして、近位骨が回旋している方向に回旋させます。この場合は、外旋です。そのとき、下側の手を反対方向(関節運動を決定するもの)に回旋させます。これが内旋です。横断面では、近位端が一方へ回旋し、遠位端が他方へ回旋するのではなく、全部の骨が同方向に回旋しているので、時により理解しやすくなります。 時に混乱させられる動作は、膝の外転です。これは、最も大きな運動が、中心線に向かっている近位端からきているため、後方から前方に走る軸の周辺を回旋しています。遠位骨の遠位端が、近位端に対して何を行っているかということから関節運動の命名の規則に従うと、遠位骨の遠位端は、身体の中心線から離れていっています。すなわち、外転しているのです。規則を知っていれば、簡単なのです!! いつも通り、これは学術的な認識の中で物事はこうでなければならないと定義された方法ではなく、私達の思考過程の一例です。皆さんの理解の助けになりますように。

デプスジャンプはスクワットの最大強度を即時に向上させことができるのか?

活性化後増強作用(PAP)効果とは、「コンディショニング収縮」と呼ばれる筋収縮が、それに続く筋活動におけるパフォーマンスの向上につながるという現象である。 PAP効果はほとんどの場合、コンディショニング収縮として、1RMの80-90%でのスクワットのような高負荷のレジスタンストレーニングを使い、それに続く筋活動、またはパフォーマンス測定として、垂直跳びのようにパワフルなスポーツの動きを使って研究される。 しかしながら、下記の2つの研究が示しているように、PAP効果は最大筋力でのスクワットのような高負荷での筋活動においても観察することができる。 背景 PAP効果は、コンディショニング収縮として高負荷を使用し、パフォーマンス収縮として低負荷、又は自重でのパワフルな動きを使用した際に効果を発揮する。多くの場合、コンディショニング収縮にはバックスクワットが使われ、パフォーマンス収縮には垂直跳びが使われる。 研究者たちは、PAP効果は多数の要因により影響を受け、その最も顕著なものは、コンディショニング収縮による疲労の度合いであるということを発見した。コンディショニング収縮が多大なる疲労を引き起こす場合、PAP効果は疲労の弊害により覆い隠されるか、もしくは、無効となる。 それに加え、PAP効果は(他の要因の中で)アスリートの強さ(例:ザイツ2013年)、レストの間隔(例:ゴウビア2013年)、スクワットの深さ(例:エスフォーメス2013年)により変化する。その他の変数要因には、筋収縮の種類(例:等尺性、短縮性、もしくは伸長性など)、相対的な負荷、量(例:レップ、セット、ケイデンス、収縮時間)、そしておそらく異なる筋肉群の様々な反応(ロビンス2005年を参照)が含まれる。 研究者たちは、PAPが働く可能性のある様々なメカニズムを提案した。その3つのメカニズムとは、(1)筋小胞体からのCa2+放出が上昇することによる、免疫軽鎖のリン酸化の増加により引き起こされる、アクチン・ミオシン相互作用の感度の上昇、及びミオシン頭部の構造の変化によるクロスブリッジのより高い力発生状態。(2)前の筋収縮に続く励起電位の上昇による運動単位動員数の増加(3)筋繊維の羽状角度における有益な変化、である。 *** 研究1: 男性アスリートにおける、最大スクワットパフォーマンスに対するプライオメトリックエクササイズの即時的影響、マサモト、ラーソン、ゲイツ、フェイゲンバウム、ストレングス&コンディショニングリサーチジャーナル、2003年 研究者たちは何を行ったのか? 研究者たちは、1RMでのパラレルスクワットに対する、3つの異なったウォームアッププロトコールの影響を調査したいと考えた。そのため、彼らは平均5.2年のレジスタントトレーニングと1年以上のプライオメトリックエクササイズトレーニングの経験を持つ12名の野球選手を集めた。 1試験では、被験者は1RMテストの前に従来のウォームアッププロトコールを行った。別の試験では被験者は、1RMテストの30秒前にタックジャンプを3回行い、第三試験に於いては、1RMでのリフトの30秒前に高さ43.2cm(17インチ)の箱からのデプスジャンプを2回行った。 *** 研究者たちは何を発見したのか? 研究者たちは、下記のグラフに示されているように、1RM前のデプスジャンプは従来のウォームアップに比べ、著しく高いリフトパフォーマンスにつながったということを発見した。 デプスジャンプの効果は、絶対値で見た場合決して大きいものではなかったが(4.9Kg)、これらの1RMスクワットにおける向上の比率は3.5%であった。 *** 研究者たちはどのような結論に達したのか? 研究者たちは、最大筋力でのスクワット実施30秒前に行われた、17インチの箱からの2回のデプスジャンプは、ストレングストレーニングを行っている野球選手の1RMのパラレルスクワットパフォーマンスを著しく向上させたという結論に至った。 *** 研究2: プライオメトリックエクササイズ後の、最大スクワットパフォーマンスに対する、多様なレスト間隔の影響、ラヒミ、インターナショナルフィットネスジャーナル、 2008年 研究者たちは何を行ったのか? 研究者たちは、1RMのパラレルスクワットパフォーマンス前にデプスジャンプを行うことから得られるPAP効果に対する、異なる休息時間の影響を調査したいと考えた。そのため研究者たちは、3年以上のレジスタンストレーニングとプライオメトリックトレーニング両方の経験を持つ10名の男性バスケットボール選手を集めた。 1試験では、被験者は1RMテストの前に従来のウォームアッププロトコールを行い、更なる3試験では、被験者は1RMリフトの30秒前と60秒前に45cm(17.7インチ)の箱からのデプスジャンプを2回行った。 *** 研究者たちは何を発見したのか? 研究者たちは、下記のグラフに示されているように、最大スクワットを行う15-30秒前にデプスジャンプを行うことは、従来のウォームアップに比べ、著しい1RMリフトの向上につながるということを発見した。 グラフから見て取れるように、60秒後にはデプスジャンプによるPAP効果は消滅していた。興味深いことに、デプスジャンプの効果は絶対値としては(4.2Kg)前述の研究での結果にきわめて近かったが、絶対的な負荷がより大きかったため、1RMのスクワットに対する向上率は2.7%であった。これは、その効果がより強靱なリフターにおいては小さいのか、もしくは他の要素(例えば、被験者のタイプ、使用されたのが少々高さの高い箱であったこと、等)による影響であったのかを示しているのかどうかは明確ではない。 *** 研究者たちはどのような結論に達したのか? 研究者たちは、最大スクワットの15-30秒前に17インチの箱から行われた2回のデプスジャンプは、ストレングストレーニングを通常行っている男性バスケットボール選手において、パラレルスクワットの1RMパフォーマンスを著しく向上させたという結論に至った。 *** 制限要素は何か? この2つの研究には下記のような点において制限があった。 スクワットは、通常からレジスタンストレーニングを行い、プライオメトリックトレーニングの経験のある、男性のバスケットボール選手、もしくは野球選手によって行われた。パワーリフターのようなプライオメトリックトレーニングの経験が無い人たちでは異なった結果が得られたかもしれない。 被験者のスクワットの最大筋力は、バスケットボール選手や野球選手において予想していた通り(体重の約1.5倍)であった。パワーリフターのようにスクワットの強度がより高い人たちでは、異なった結果が得られたかもしれない。 両方の研究では最大スクワット、すなわち1RMに対するデプスジャンプの効果のみが調査された。1RMの80-90%のように、より軽い相対負荷に対しては異なった結果が得られたかもしれない。 この研究は即時的な効果の観察であったため、最大スクワット前にデプスジャンプを行うことがより良いトレーニング効果を生み出すのかどうかは明確ではない。 *** 実践的な意義は何か? ストレングスコーチとパワーリフターに対して アスリートが既にプライオメトリックトレーニングに馴染みがある場合は、最大、準最大スクワットリフトの15-30秒前に適度な高さ(例:17インチ程度)の箱からのデプスジャンプを2回行うことは、リフトの負荷を3-4%上昇させることにつながる。 この研究はプライオメトリックを通常行っているアスリートに対して行われたため、この技術を利用したいと考えるパワーリフターは、おそらく、最大リフトの前にデプスジャンプを使用する以前に、時間をかけて漸進的なプライオメトリックスの導入をするべきであろう。

ストレングス & スピード

私はストレングスコーチがこう言っているのを良く耳にします。“スピードドリルを教えるのに時間は割かないよ、俺はアスリートを強くする、そうしたら彼らは速くなるのさ。” 私はスピード向上の為にアスリートをより強くすることには大いに賛同しますが、ストレングストレーニングだけでは、多方向性のスピードにおける非ファンクショナルな動きのパターンを修正することはできません。 ここにトレーニングで優先すべきするものが何かを、素早く決断する助けとなる、私が使用している10個のシンプルな項目を記載します 基本的なものと思われるかも知れませんが、私達は基礎をより多く、極端なものはより少なくしていく必要があると思います! 1. 減速する能力に欠けるけれども、最低限でも体重の2倍(もしくは片脚の強さと同等)のスクワットができる選手 = 減速パターンの運動プログラミングに働きかける。 2. 減速する能力にかけ、体重に比べスクワットの数値が低い選手 = ストレングスに働きかける。 3. 上手に方向変換ができないけれども、スクワット/デッドリフトの数値が高い選手 = パワーのアウトプット(スピード)、弾力エネルギーの放出(プライオ)、そして俊敏性のメカニクスに働きかける。 4. カットが上手くなく、ストレングスのレベルに見合っていない選手 = カッティングのメカニクスに働きかけることと、足の角度を再調整する。 5. リトリートをしない選手(股関節を開いて後ろ向きに動く)= 股関節を開けるようにし、上半身と下半身を分離し、多方向へのスタートのスピート/加速の技術(素早く蹴り出すこと)に働きかける。 6. スタートのスピードは良くないけれども、“比較的” 強健な選手 = スタートにおけるスタンスの加力角度をチェックする。 7. スタートのスピードが良くなく、技術的には優れているが弱い選手 = 選手をより強く/パワフルにする。 8. クロスオーバーが上手くない選手(滞っている感じ)= 股関節のROM(可動域)に働きかけ、技術を修正し、それぞれの脚が独立して働くようにする(脚がその任務を遂行するのであれば、他方の脚からストレングスを奪うことはない。両脚が同じアクションを起こすのではなく、アクション リアクションがおこるのである)。 9. 加速が上手くはないけれど、相対的に強さのある選手 = メカニクス!全身を進めるのに充分な脚の振りができるだけの、充分な腕の振りはありますか? 10. 加速が上手くなく、弱々しい選手 = 彼がより強く/パワフルになるように鍛えましょう。 賢くトレーニングを!

コアの安定エクササイズのカテゴリー化とコーチング(ビデオ)

コアの安定のエクササイズといえば、コアの前面、側面、横断面、それぞれ別々に分けて考えがちですが、ひとつの面に注目したエクササイズにおいても、他の二面でのコントロールは不可欠です。メジャーリーグの選手達に大人気のストレングスコーチ、エリック・クレッシィのビデオを御覧ください。

ベアフットランニングの生体力学

裸足で走る=ベアフットランニングや、ビブラム等のミニマリストシューズでのランニングが話題になってしばらくたちます。裸足で走る時の生体力学は、シューズを履いては知るときとどのように異なるのか?ベアフットランニングを始めるとすれば、どのようにスタートすれば良いのでしょうか?

仰臥位でのパッシブなハムストリングスアセスメント

2013年11月9日&10日の2日間、SYNERGY で開催したITTピラティスの創始者ジーン・サリヴァンのアセスメントWSから、仰臥位でのパッシブなハムストリングの長さのアセスメントの模様をお送ります。ハムストリングスのストレッチではなく、仰臥位でパッシブに股関節を屈曲のポジションにする際に、骨盤がどう動くのか?シンプルな動きから得られる情報は沢山ありますね。

安定性と可動性、それは親友のようなもの…

コーキネティックにおいての、私達の基本概念のひとつは、安定性と可動性との関係です。 安定性は、可動性の構成要素の一部です。身体は、可動的で安定的な方法で動くことを必要としています。可動性を持たない安定性は、硬直です。私は、これを系統の機能性の兆候としてではなく、機能不全の兆候として捉えます。運動系統の能力不足は、効果的に動作を制御するために、身体が可動性以上に安定性を選択し、系統の動く能力を停止することによって、系統における硬直を作り出してしまうでしょう。 動作の観点から、私達が利用可能なもののほとんどは、線維性変化もしくは、組織伸展性ではなく、運動制御系によって制限されているのかもしれません。運動制御系とは、単純に動作を制御するための神経系の能力です。 これは、しばしば人々の運動パターンの遂行不能によって強調されていますが、付加的な安定性よって、パフォーマンスな大きく向上します。私は、これをジムにおいて、エクササイズのリグレッション(後退)において常にみています。系統における硬直は、可動的で安定的な方法での作業の遂行不能から起こります。しばしばこれは、私達が新しい技能や運動パターンを習得している際に、はっきりとみることができます。 では、この情報は施術者としての私達に、どのように影響しているのでしょうか?それは、治療用ベッド上での、もしくはより静的な評価が、可動域と結合組織の能力を通して、身体の構造的運動能力に関する情報を、私達により多く与えてくれるかも知れないということを意味しています。その評価が私達に告げていないものは、私達が身体のこの可動域にアクセスする能力です。単純に、これは私達がこのような特定の状況において、受ける可能性のある誰かの動作の印象は、彼らの動的に動く能力の実態を伝えるものではないということを意味しています。より詳細に言うならば、それは動的や機能的に動く能力の真の兆候を示さないかもしれません。 これは、運動パターンはかなり特定したものだからです。私達は、新しい運動技能を習得することは、大変なことだということを知っています。その新しい運動技能を完全なものにすることは、より一層大変なことです。初回で、その新しい運動技能を完全にする遂行できることは稀です。 そこで、私達が誰かの動作の真実をみるには、真実に忠実でなければならないということを認識する必要があります。ファンクショナル・テストは、動作パターンに関して、安定的で可動的な方法で、うまく動ける能力を示すために、十分に明確でなければなりません。これ以上のことをする際に、私達は不安定時や距離、スピード、負荷の増大時の動作に関連した機能を制御することが可能でしょうか。これらの付加的な機能的変数もまた、増大した需要下での運動制御の実態を示してくれます。 そこで、個人の機能に特定なものでなく、一般的な“不自然な”ファンクショナル・テストを使用することによって、私達は、彼らの機能をテストするのではなく、“テスト”をテストしているのではないでしょうか?そのテストの解決策からの答え、もしくは改善点は、テストの特定のメカニズム/運動パターンだけに関連していませんか?それは、他のことに関して、どんな答えを私達に与えてくれるのでしょうか?そんな一般的な方法でケガや機能不全のスクリーニングができますか?コーキネティックの思考過程の中には決してありません。生体力学の単純な理解が、私達は5つの異なる方法で同様の関節運動を作り出せることを示しています。そこで、望む関節運動を作り出して、真の方法でテストを行いたくはありませんか?運動パターンの特異性への深い認識が、テストや検査過程を本物にしたいと私に思わせます。 コーキネティックでは、私達は機能的に信頼のおける評価だけではなく、動作を制御する身体の能力、そしてその構造、技能、運動制御系統への影響を、より良く理解することに重点的に取り組んでいます。身体中の様々な受容器官や視覚系や前庭系からの求心性信号を含み、多くの情報が遠心性制御に流れ込みます。これらの感覚系のどこかにある問題は、私達の運動制御能力を損なわせるかもしれません。 これは、受動的、静的もしくは、治療用ベッドに基づいている際には、明白にならないかもしれません。私達は、統合システム内で、何が不安定を作り出しているのか、硬直を引き起こしているのかを問いかけなければなりません。運動不全、もしくは誰かが“脅迫”と銘打ったものも、硬直を作り出すでしょう。 これは、手技後の運動パターン統合を伴わない無い手技についても疑問を投げかけます。関節の可動性を作り出す際、手技の直後に、そして、進行中の計画の一部として、制御された特定の動作を通して、安定した方法で身体に可動性を教えたくはありませんか?運動パターンへの統合無しでは、系統はこの可動性を不安定性として休止してしまいます。これが多くの人たちが、全身の動作の長期的な変化を得ること無く、定期的に手技を受けてしまう理由なのです。それは、圧痛からの短期間の軽減を提供するかもしれませんね?非特異性の、もしくは本質的ではないストレッチ、特に静的ストレッチについても当てはまるのでしょうか?関節可動性のどのような変化も、身体が長期的変化のために、日常的に習得、使用するための3次元の機能的な運動パターンに、再統合されるわけではありません。 そこで、なぜ私達は、基礎プログラムの一部として、表面の不安定性をもって身体に挑戦しようとする傾向があるのでしょうか?いかなる不安定な表面も、身体がそれに反応して硬直する、関節の不安定性を作り出すことでしょう。この硬直は、運動不能の兆候であり、神経筋動作/運動パターンを強化する可能性は低いのです。どれだけの人がBOSUに立って、よりうまく動けるでしょうか?そんなに多くはいません。硬直的な観点以外に、どのように私達の動作を強化してくれるのでしょうか?硬直の大部分は、統合されたユニットとして、私達が最も安定的な可動性を必要する部位である股関節に由来します。球関節の運動の自由度は、非常に大きいのです。実際に、硬直した股関節が腰痛に寄与することがいかに多いか?股関節の動作の欠如を代償するために、より多くの動作が腰椎で発生する必要があります。特に身体上部から下部にかけて起こる回旋において。私達は、機能不全を増大させているのでしょうか?そうではなく、安定表面での動作要求を通して、可動的な安定性に挑戦することはできるでしょうか?私にとっては、こちらの方がより機能的なのです。 パフォーマンス、もしくは力の獲得のどの程度が運動制御に基づいているのでしょうか?これもまた、一般的な力の性質に関する現在の見解に疑問を投げかけます。1981年にSaleとMacdougal は、“パフォーマンスの増大は、神経筋の技能の増大の結果である”また、“筋力の増大は、トレーニングで使用されている動作のタイプと同様のタイプの動作を使用して計測するときにのみ明白である”と述べていました。これらの発言は共に、パフォーマンスと筋力に重要な変化を作り出すために、適用可能な機能的動作と運動パターンの使用の必要性を指し示しています。しかし、ストレングストレーニングは、改善を望む機能に関連している特異的な運動/動作パターンよりも、“リフティング”のセットに関係しています。従来のストレングス・コンディショニングトレーニングは、機能の反映ではなく、それ自体の独自の機能のように見えます! コーキネティックでは、私達の戦略、評価、トレーニングは、運動技能の特異性と、それらが特異性の機能的活動に影響するか、あるいはされるかを反映しています。これには、動的に身体をみることと、身体の機能的特異性をみることが含まれています。ここから先へ進む際、私達の評価とトレーニング戦略は、動的安定性と身体の運動課題を遂行する能力を含みます。

プログラミングの異なった視点

プログラムデザインに対する考え 私のプログラムデザインに対する考えを述べたいと思います。これらはスタンダードという訳ではなく、単にあなたのプログラミングをより思慮深くすることができる付加的なコンセプトだということをご理解ください。トレーニングは単に科学ではなく芸術なのだということを覚えておいてください。 プログラムデザインは、アスリートをトレーニングするという点において、ひとつの最も重大なエリアかもしれません。あなたがどのようにしてアスリートのニーズにアプローチするかによって、究極的にはその選手の結果を決定づけるということになります。 しかしながら、私はプログラミングの多くの側面が欠けているようにも思います。ここにプログラミングを行う際に考慮するべき、3つのアイデアをご紹介します。これらは重要度による順番で記載されているものではなく、単にプログラムデザインへの付加的な考え方です: 区分けされたプログラミング vs 区分けされていないプログラミング ストレングス、パワー、持久力、スピード、俊敏性、そして敏捷性を共に“組み合せる”ニーズ(必要性)はあるでしょうか?つまり、スポーツでは、これらのエリアが全てプレー中に表現されているのではないでしょうか?もちろん全てのスポーツにおいてではありませんが、多くのものではそうだと思います。 フットボールやレスリングにおいてはパワー、ストレングス、俊敏性そして持久力が必要となります。では、これらの運動能力のエリアを一度に表現するようにアスリートに挑戦してみてはどうでしょうか?もしもストレングス、パワー等といった個別のエリアを、徹底的に向上させることがゴールなのであれば、それぞれのエリアにおいて最大限の結果を得る為に、ワークアウトを区分けして行うのがベストなのかもしれません。これはシンプルでありつつ考えるに値する事柄だと思います。 “感覚の(感じる)トレーニング” 20年前、私はこのトレーニングのコンセプトにおいて良くわかっていませんでした。これは私が以前に言ったことと完全に矛盾するかも知れませんが、ちょっと掘り下げてみましょう。コーチングで多くを占めるのは“その瞬間を感じる”ことです。 これは私がコーチたる最大の由縁かもしれません。一枚の紙からではなく、その瞬間をコーチする能力があること。言い換えると、コーチは現在起こっている事柄に対する“感覚”を持ち、その場で調整を行えなければならないのです。 年数と共に、私は若干の変化の余地を持たせながらプログラムを書き上げることがとても上手くなりました。現在私は、日々何が達成される必要があるかに基づいてプログラムを作成をしますが、ドリルの選択、セット/レップの選択、休息時間、そして量に関しては、その場で調整をする自由さを許容しています。疑う余地もなく、私のこの取り組みの結果は、これが継続するに値する効果的なコンセプトであると証明してくれています。 ゲームスピードでのトレーニング 我々が多方向性のスピードトレーニングのプログラムにおいて、全てのドリルを最大限の努力で行うように作成することは、どの位頻繁にあるでしょうか?ここでの問題点は、選手は試合中ずっと様々なスピードでプレーをしている、ということです。最も効果的な選手というのは、ディフェンダーをあやすようにペースを変換しているのです。 私は、選手達に最速ではないスピードで取り組ませつつ、ドリルに爆発的な瞬間を加えることを好んで行います。これにより常に1000マイル/時でプレーしてミスをするのではなく、そのスピードを“プレーを成功させるため”に使用するということを選手に教えることができます。 結論 コーチが持ちうる最も重要な特性のひとつは、“その場で” 調整を行えるということです。ゾーンに入り込んでいる選手が考える必要がなく、ただプレーをするだけのように、コーチも ”ゾーンに入り込む” 必要があります。 この ”ゾーン” は、コーチが常に前夜に書いた一枚の紙を頼りにしている時ではなく、リラックスして、目の前で起きていることに取り組めた時におこります。その瞬間をコーチングする、そうすることでそれがどんなに自由なものか驚かされることでしょう。 あなたはいつも自分の仕事を遂行し、計画的でなければなりませんが、雰囲気やその日のニーズによって、計画が違った形や色を持つことを許容しましょう。それがコーチングなのです!

リーチング(ビデオ)

何かに向って手を伸ばしたり、足を伸ばしたりしてリーチをするという動きは、私達のファンクションにとって大切な動きです。何をドライバーにして、つまり動きの駆動として使って、どの方向に向かってリーチをするのか、それによって促進される動きには、実に様々なものがあり得るのです。

運動不足の若い成人に対し、中程度から強度の有酸素運動は睡眠の必要性にどのような影響を及ぼすか?

研究論文:運動不足の若い成人における、中程度から強度の有酸素運動の、睡眠の必要性に対する影響、ウォン、ハラキ、チュウ、スポーツサイエンスジャーナル、2013年 背景 睡眠の必要性は、個人が完全に目覚め、日中の最適なパフォーマンスを行うことを可能にする毎日の睡眠量として、とても大まかに定義されている。睡眠の必要性が満たされない場合、睡眠負債と呼ばれるものが引き起こされ、これは機能的、生理学的の両方において、日中のパフォーマンスの低下に関連する。研究者たちは、睡眠の必要性には大きな個人差があり、年齢や性別によっても大きく異なるということを発見している。しかしながら、日中の活動による睡眠の変化の程度は明確ではない。 研究者たちは何を行ったのか? 研究者たちは、睡眠障害の無い、運動不足の若い成人、12名(女性9名、男性3名)のグループにおいて、異なる有酸素運動がどのように睡眠に影響を及ぼすのかを調べようと考えた。彼らは、シフト制の仕事をしている人や過去2週間以内に時差のある国へ旅行をした人を被験者から除外した。 何が起こったのか? 研究者たちは、異なるエクササイズコンディション間には、著しい睡眠時間の差異はなかったと報告した。しかしながら、睡眠が浅い時と深い時を分析した結果、研究者たちは、下記のグラフで示されているように、被験者は65%から75%でのエクササイズ後は、何もエクササイズを行っていない状態に比べ、全体の睡眠時間において、浅い眠りにいる時間の方が長かったということを発見した。 研究者たちは、エクササイズ強度の増加に伴い急速眼球運動(REM/レム)睡眠の時間が減少するという傾向は、特に有意ではなかったと記述している。 実践的な意義は何か? 就寝6時間前に、VO2-max(最大酸素摂取量)の65%以上で40分間のトレッドミルエクササイズを行うことは、レム睡眠の減少という非有意な傾向と共に、深い眠りを妨げ、浅い眠りの時間を増加させるということへとつながる。

家庭環境における軽度の睡眠制限は、多様な代謝と内分泌マーカーにどのような影響を及ぼすのか?

研究論文:家庭環境においての、3週間に渡る軽度の睡眠制限の健康な若い男性の多様な代謝と内分泌マーカーに対する影響、ロバートソン、ラッセル・ジョーンズ、アンプレビー、ダイク、代謝作用 臨床と実験 2013年 背景 睡眠時間と概日リズムの乱れは、特に体重の増加、耐糖能障害、高血圧との結びつきにより、メタボリック症候群、肥満、2型糖尿病の発症に影響を及ぼす要因であるという証拠が増加してきている。 研究者たちは何を行ったのか? 研究者たちは、標準の体重である健康な個人において、3週間に渡る多少の睡眠の欠如(1.5時間)の影響を調査したいと考えた。研究者たちは特に、この程度の睡眠欠乏がインスリン感受性を低下させ、レプチンの血中濃度を変化させるのかどうかを見たいと考えた。 何が起こったのか? 睡眠時間 研究者たちは、通常よりも1時間30分早く目覚まし時計をセットすることにより、故意に1時間31分睡眠時間を短縮した睡眠欠乏のグループにおいて、その介入の結果として、通常の睡眠時間に著しい影響が出たことを報告している。 インスリン感受性への影響 研究者たちは、インスリン感受性は、睡眠制限のあるグループでは、最初に低下し、その後基準レベルまで回復したが、コントロールグループにおいては変化が無かったと報告した。 レプチン濃度への影響 研究者たちは、睡眠欠乏のグループにおいて、レプチン濃度は最初の2週間は基準値近くに留まり、その後、3週間目で著しく低下し、その基準値を著しく下回る値を維持していたと報告した。コントロールグループにおいてはそのような変化は見られなかった。レプチンは食欲を抑制する作用があるため、レプチン濃度の低下は食欲を促進すると考えられる。 体重への影響 睡眠欠乏のグループにおいて、体重は最初の2瞬間は基準値を下回ったが、3週間目で著しく増加した。コントロールグループにおいては著しい変化は無かった。 実践的な意義は何か? 多少の睡眠欠乏は、最初は体重を減少させるが‘、その後著しい血中レプチン濃度の減少に伴い著しい体重の増加へとつながる。レプチンは食欲を抑制するとされているため、レプチン濃度の低下は食欲の増加へとつながると予想される。それゆえこれは、睡眠時間の減少が体脂肪の増加へとつながり得るメカニズムである。

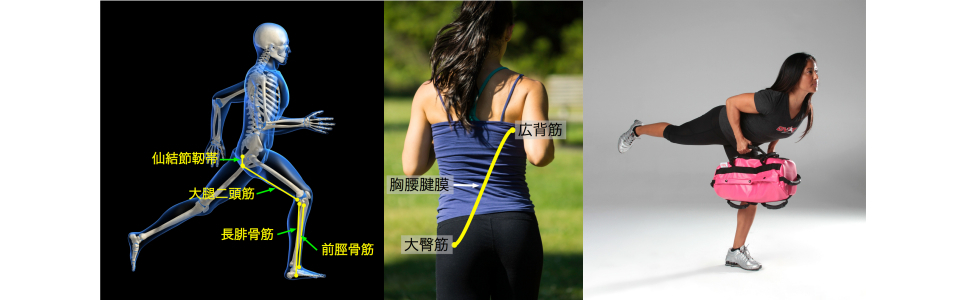

ファンクショナルトレーニングを再考する:身体のスリングシステム

理論を語ることは素晴らしいことですし、研究を引用することはとても大事ですが、結局は、その人が作るプログラムよりも、その人が実際に何を信じているかが全てを物語っていると思います。私はこれまでに、たくさんのプログラムやワークアウトをみてきて、非常に驚かされたことがあります。それは、私たちは、自分たちが思っているほど動きを中心に見ていないということです。 どういう意味でしょうか?多くの指導者は、スクワットやデッドリフト、プレス、プルアップを取り入れているという理由で、彼らのプログラムはとてもファンクショナルだと自慢します。さらには、ランニングや、這う動作、逆立ちなんかも取り入れたりします。しかし、これだけでは、多々あるファンクショナルムーブメントの大切な要素を本当に理解することはできません。 フィットネス業界は、以前に比べ、確実に進歩しています。私たちは、筋肉を孤立したものとしてみる代わりに、私たちが実際にどのように動きを起こしているのかを表す、より統合された動きのパターンを認識するようになりました。これは意味論の違いのみではなく、神経系の強力な役割を考慮したうえでの違いなのです。専門家は、フィットネスに関わる全ての発達は、より機能的な動きをすることによって促進される筋肉間のコーディネーション(筋肉がどのように協力して働き、動きを作り出しているのか)によって、つくり出されると信じています。しかし私たちはまだ、機能を基礎にしたトレーニング、そしてこういったトレーニング方法を発展させていくことが、本当に意味していることの大部分を見落としています。 初期の筋力トレーニングにおいてK.I.S.S. メソッド(Keep it simple stupid: バカでもわかるようにわかりやすい方法)は有効ですが、この方法にとらわれすぎると、スコット・ソノンがS.I.S.S. メソッド(Stick in stupid simplicity: バカでもわかる単純さに嵌る方法)と呼ぶものになってしまいます。多くの指導者は、動きのパターンを以下のような観点から見ています。 スクワット ランジ ヒップヒンジ 垂直プッシュ 垂直プル 平行プッシュ 平行プル 回旋 胴体の屈曲 胴体の抗屈曲/伸展 胴体の抗回旋 表面的には、これは、筋力トレーニング動作において非常に堅実的な見方に思えます。それが問題なのです。私たちはたいてい、ウエイトルームで行われていることとして動きを見ており、ウエイトルームの外で必要とされる需要について考えていません。それも良いことではありますが、もっと良くなりえるのです。 身体は、多くのチェーン(鎖)によって構成されている、とても複雑なシステムです。これらのチェーンがうまく働けば、私たちはより良く動くことができ、より強い力を発揮することができ、より早いスピードを生み出すことができます。しかし、このチェーンに弱い環があるとき、私たちは、このチェーンを問題にするのではなく、筋肉や一般的な動きのパターンを問題にします。 もう少し詳しくお話しましょう。理学療法士のダイアン・リーの本である「The Pelvic Girdle」では、骨盤部の4つの重要なスリングシステムについて述べられています。これらのシステムにおける「穴」は、機能不全を引き起こし、それはつまり、パフォーマンスの低下につながります。 前方斜めシステム: 内外腹斜筋と相反する脚の内転筋群、および介入する前方腹筋膜 後方斜めシステム:広背筋と相反する大臀筋 深層縦システム:脊柱起立筋、および介入する筋膜と大腿二頭筋 側方システム:中臀筋、小臀筋、および相反する腿の内転筋群 多くの人がエクササイズやプログラムを考えるときに、これらのスリングシステムについてあまり考えていないと仮定しても問題ないでしょう。私たちは、「ポステリアチェーン」など、もっと広義な言葉では考えていますが、人間の動作の詳細については考えていません。繰り返しになりますが、言葉の意味についての会話をするだけにならないようこれについては述べません。けれど、これらのシステムを理解することで、よりよいエクササイズやプログラムを生み出すことができます。実践的な例をいくつかみてみましょう。 こちらのビデオを見て、解説を読み、身体の「スリングシステム」や、みなさんのプログラミングに欠けているかもしれないこと、そして、このシステムを強調するために組み込むことができるエクササイズを理解しましょう。 前方斜めシステム このシステムは、腹斜筋が歩行動作における安定性と可動性を助けていることを示しています。腹斜筋は、歩行サイクルの立脚相における初期の安定性、そして遊脚相における脚を振って前に出す動作をにおいて重要な役割を果たしています。このシステムは、スプリントなどの動作で、スピードが上がるときに、身体の安定性を助けると同時に、方向転換のときの身体の減速を助けることにおいても重要です。 前方斜めシステムを向上させるエクササイズ例 スタガードスタンスケトルベル片手スイング 後ろ側の脚に負荷がかかった状態でのサンドバッグショルダーフォワードランジ スプリットスタンスアラウンドザワールド 後方斜めシステム このシステムの働きも、歩行サイクルにおいて最もよく見られます。片側の大臀筋と相反する広背筋が一緒に働き、胸腰筋膜に緊張を作ります。これらの筋肉及びその筋膜システムの役割は、歩行時における骨盤の回旋を防ぎ、より効率的な動きを起こすためのエネルギーを蓄積すると考えられています。 後方斜めシステムを向上させるエクササイズ例 反対側の手に負荷をかけた状態でのドロップステップベントオーバーロウ スプリットポジションからのケーブルロウ 反対側の手に負荷をかけた状態での片膝立ちプレス 深層縦システム 大腿二頭筋が骨盤と脚をつなぐ役割をする一方、深層縦システムは、胸腰筋膜と傍脊柱システムの両方を使って、骨盤より上部で運動エネルギーを作り出します。ここで特筆すべきなのが、大腿二頭筋と前脛骨筋の関係です。この関係は、安定性を確立し、効率的な動きをするために、運動エネルギーを生み出したり、解き放したりします。 深層縦システムを向上させるエクササイズ例 減速ステップデッドリフト バランスステップ付きウォーキングランジ ウォーキングスレッドプル 側方システム 側方システムは、その名が示すように、シンプルに側方の安定性を供給します。側方への動きと混同しないで欲しいのですが、側方システムは歩行時やステップを取る時などに、骨盤の安定性を生み出すことに使われます。私たちは、よくこのシステムを軽視しがちですが、トレンデレンブルグ歩行などの問題を考えるとこれは賢明ではありません。トレンデレンブルグ歩行は、腰痛、膝蓋骨の動きの異常、さらに足首の捻挫、女性アスリートの前十字靭帯損傷確率の増加など、様々な問題と関連づけられています。 側方システムを向上させるエクササイズ例 スプリットスタンスでのメディシンボールチェストパス 反対側の手にケトルベルをラック保持してのステップアップ サンドバッグローテーショナルランジ 身体を理解することが、クライアントが基礎的な動きのパターンから漸進していくときに、よりそのクライアントに特化したプログラムを作ることにつながります。多くのプログラムが誤った方向へ行ってしまうのは、生活ののためのトレーニングではなく、ウエイトルームのためのトレーニングをしていているからなのです。 参照文献: Lee, Diane, “The Pelvic Girdle: An approach to the examination and treatmet of the lumbo-pelvic-hip region”: Churchill Livingstone, 1999, Toronto, Canada “The Outer Unit” www.coachr.org. Paul Chek Hamish R Osborne, John F Quinlan, and Garry T Allison, “Hip abduction weakness in elite junior footballers is common but easy to correct quickly: a prospective sports team cohort based study”, Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology 2012, 4:37