マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

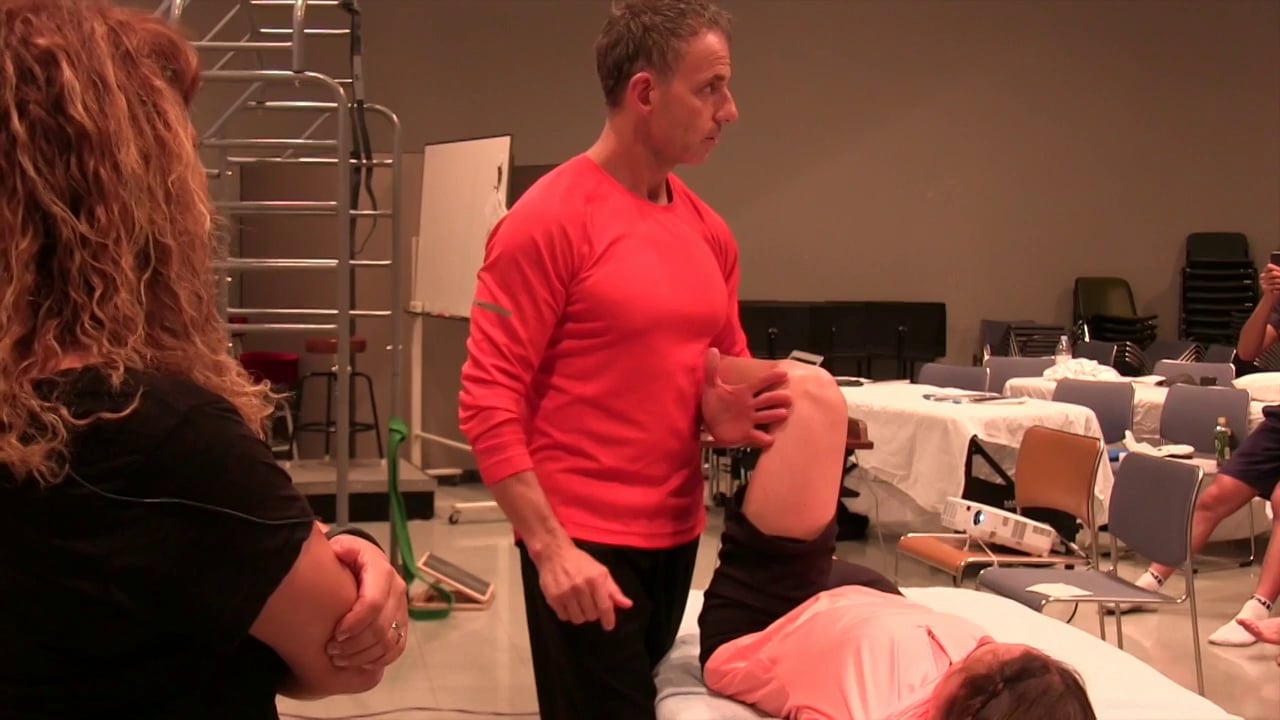

FSTT股関節関節包のモビリゼーション

膝をサポートしながら、股関節を回旋させたポジションで、アイソメトリックな収縮を段階的に行いながら、徐々に股関節の可動域を向上させるテクニックをご紹介します。

可動性トレーニングに関して私が学んだ5つの事

とても単純なことで、可動性とはその人が望んだポジションや姿勢をとることのできる能力のことです。多くの人は可動性と柔軟性(ある特定の関節における可動域)を間違って混同しているため、業界全体として、すべての可動性の問題が、関節をまたいだ組織そのものの短縮であると考える傾向がありました。しかし、時間と共に、私たちはより賢明になり、人が人あるポジションをとることに苦労している原因が、関節構造(例、大腿寛骨臼インピンジメント)、隣接する関節の不十分な硬度(例、コアコントロール不足が股関節の可動性不足として“現れる”)、前述した関節をまたいでいる組織の(ただの長さというよりは)固さ、そして、その他多くの要素にあると気がつきました。より簡潔にいうと、可動性はただ組織の長さよりも、もっと、より多くのものに依存しているということです。 1. 理由が正確に分からないとしても、軟部組織ワークは重要です。 誰かが、フォームローリングは悪いことであるので、決して行ってはならないと主張しているのを聞いた時、正直私は笑いそうになります。フォームローリングを行ったあとは、とても良い感じになり、さらに動くようになり、続いて起こる可動性の初期動作の質を高めてくれるようです。 実際に、瘢痕組織を力学的に分解しているとは考えていませんが、1つか、それ以上のメカニズムによって、一時的に標的となる組織の固さを完全に減少させます。完全に説明できないからといって、必ずしも“良いことが起こっていない”ということではないのです。 2. 呼吸によって悪い固さを減少させ、良い硬さを産み出す。 そのポイントはこうも呼ぶことができます、“ヨガを行う人は、長い間呼吸に関して正しかった。” ポジションによる呼吸ドリルを行うことで、柔軟性と可動性がどちらもが、一時的に向上するということは珍しいことではありません。私にとって、悪い固さを減少させ、良い硬さを産み出すことは1つの方針なのです。例として、四つ這い屈曲位での呼吸があります。

ゴールと評価

Can You Go という新しい本を出版したばかりのストレングスコーチダン・ジョンが、本の中でも重要なポイントとしてあげている、ゴールと評価を繰り返すルームのようなプロセスの重要性に関しての彼の考えをシェアします。

肩関節インピンジメントの予防と健全な肩の促進

型にはまっていないエクササイズの道具を使用した、素晴らしいオーバーヘッドでのエクササイズは沢山あります。ケトルベルプレス、バレルスロー、スレッジハンマーを使用した垂直スイングなどのダイナミックなエクササイズがあります。問題となるのは、多くの人たちは、肩のインピンジメントの問題を起こすことなく、これらの動きを繰り返し、そして、定期的に行うことができないということです。それらの問題の一つが、現代の座位における姿勢で、私たちは猫背で脊柱が後彎したような姿勢をしていることです。 肩インピンジメントは一般的であり、多くの人々が経験しています。肩インピンジメントは痛みが強く、多くの動きを遂行する能力を制限してしまいます。髪の毛を洗うといった日常のタスクでさえ、辛いものになります。良いお知らせとしては、定期的に起こるアンバランスを緩和させる筋膜ワークやストレッチ、エクササイズを定期的なルーティーンとすることで、多くは予防できるということです。目的は、座位でのライフスタイルによるダメージを元に戻すことなのです。 では、肩インピンジメントとは正確には何なのでしょうか?肩甲骨の肩峰に対して、腱や滑液包がこすれることです。鍵となる症状は、頭上に腕を上げたり、頭上から腕を下げたりする時の痛みや、肩や腕の全般的な痛みです。 肩インピンジメントは、一般的に筋肉のアンバランスによる結果です。これには、僧帽筋上部、外旋筋群、小胸筋、肩甲挙筋の硬さに伴う僧帽筋下部、中部、前鋸筋、外旋筋群の弱化が含まれます。 固くなった筋肉周辺の軟部組織へのアプローチ、短縮した筋肉をストレッチし、弱化した筋肉の強化を含むルーティーンが必要不可欠です。ここにエクササイズプログラムに組み入れることのできるエクササイズをいくつか挙げます: 内旋を伴う小胸筋のリリース これはかなりつらく、最初の数回は助けを求めて悲鳴をあげるでしょう! 必要なものはマッサージボール、壁、そして、痛みに耐えることだけです。 手順: 1. 小胸筋の筋腹の上にボールを置きます。肩の溝のすぐ隣です。 2. 背中に手を置きます。 3. 下方、そして若干内側にボールを転がし、トリガーポイントを探します。 4. 基本的に、圧の強さは自分でコントロールします。ボールに対し、身体を強く押し付けることで圧力を強めることができます。ボールから身体を遠ざけることで圧力を弱めることができます。 5. 両サイドで少なくても数分間は、この虐待に屈服してください スティアザポット−外旋筋群のリリース 外旋筋群は弱いだけでなく、かなり固くなりやすく、放っておくとかなりの不快感を与えてしまいます。さらに、これは臆病な人のためのエクササイズではありません。ハードコアなリリースであり、大の大人たちを泣かせてしまいます。 手順: 1. 横臥位になり、寝ている側の下にある後方関節包の下にマッサージボールを置きます。 2. 下の腕を肩と平行にします。 3. 下の腕の肘を反対の手で掴みます。 4. 肘を前後や回すように動かすことで、ボールが異なる部位をリリースできるようにします。 5. 身体をスライドさせて、関節包内のいろいろな部位にボールを当て、動きを繰り返します。両サイドで少なくとも2~3分間マッサージします。 ケトルベル上部僧帽筋リリース この上部僧帽筋はかなり頻繁に過活動を起こし、肩インピンジメントの主要な原因に成り得ます。ケトルベルを使った多くのエクササイズを見ているでしょうが、重さとハンドルの表面のおかげで素晴らしいマッサージツールにもなります。罰を与えることが好きな友人が必要になるでしょう。 手順: 1. リリースされる側はベンチに座り、ベンチ・ボックスを握ります。リリースされる側でベンチを握るようにしてください。 2. 耳が首に近づくように倒します。 3. リリースをする側は様々な部位にバンドルを動かし、固さのある部位を探します。 胸椎伸展 このエクササイズは日々の習慣にするべきです。ほんの数分間行った後すぐに、背が高くなったように感じるでしょう。 手順: 1. パワーバッグ(フォームローラー)を床に置き、そのバッグの上に背中を置いて寝ます。それが肩甲骨の下、あるいは、真下に位置しているか確認してください。 2. おしりを床から浮かせます。 3. 背後にリーチし、ケトルベルのホーンを掴みます。 4. 腕はまっすぐ伸ばして、ケトルベルは腕を伸ばしたところに位置させる必要があります。 5. ゆっくりとおしりを地面に降ろし、おしりを下方に引きます。 6. おしりを下げれば下げるほど、リリースすることがきつくなるでしょう。 7. 腰部や胸骨で動きの代償を起こさないでください。それらの代償を注意して見て、おしりや胸骨が上がり過ぎたら、ストレッチを止めてください ケトルベルを使った前鋸筋プラス このエクササイズは前鋸筋を活性化させるだけでなく、肩の安定性を向上させることにも優れています。 手順: 1. 仰向けで安全なポジションにケトルベルを2つ置きます。 2. 両方のベルを頭上に押して肘を完全にロックします。 3. できる限り上方に押し出すようにこの肘をロックした腕を伸ばし、肩が床から離れるようにします。ケトルベルはさらに上方に移動しなければなりません。 4. 肩甲骨を引き寄せ、ベルが下方へ動きます。 5. この動きを10−15回繰り返します。 ケトルベルロウ 最後ではありますが重要なものとして、ケトルベルロウがあります。このエクササイは胸椎の伸展を向上させるとともに中部・下部僧帽筋のためにとても優れています。 鍵はあわてずに、上部僧帽筋を確実にリラックスさせることです。また、肩が前方に回旋しないようにしてください。 手順: 1. 後ろ脚は屈曲させず(膝を曲げない)、前脚は膝を45度程度屈曲させます。 2. 股関節から上体を前方に傾け、腰部のアーチを保ちます。 3. 肩甲骨を引き寄せ、肘を体に近い部分へ寄せながら45度の角度へ引き上げます。 4. 安定した状態で上げ下げを続けます。 多くの素晴らしいオーバーヘッドのエクササイズを痛みなく、全可動域で行うことができるようになるための、肩の健康維持に繋がるルーティーンをご紹介しました。鍵となるのは、それらを定期的に行うことであり(少なくても週に数回)、筋力やオーバーヘッドでのポジションの改善がみられるようにもなるでしょう。

実際の動きvs相対的な動き:四肢の関節/股関節

三次元空間における実際の骨の動きの組み合わせで、隣接する骨間の関節の相対的な動きが起こります。股関節内旋を例に取り上げ、相対的な股関節内旋を起こす5つの異なった実際の骨の組み合わせをわかりやすく解説します。

3DMAPS:全ては股関節次第

リハビリ、パフォーマンス向上、ストレングス、障害予防など、目指すゴールが何であれ、全ては動きに始まり動きに終わります。重要な関節の動きの中でも特に鍵となる股関節に注目してギャリー・グレイ博士が股関節の3Dの動きの理解の重要性を語ります。

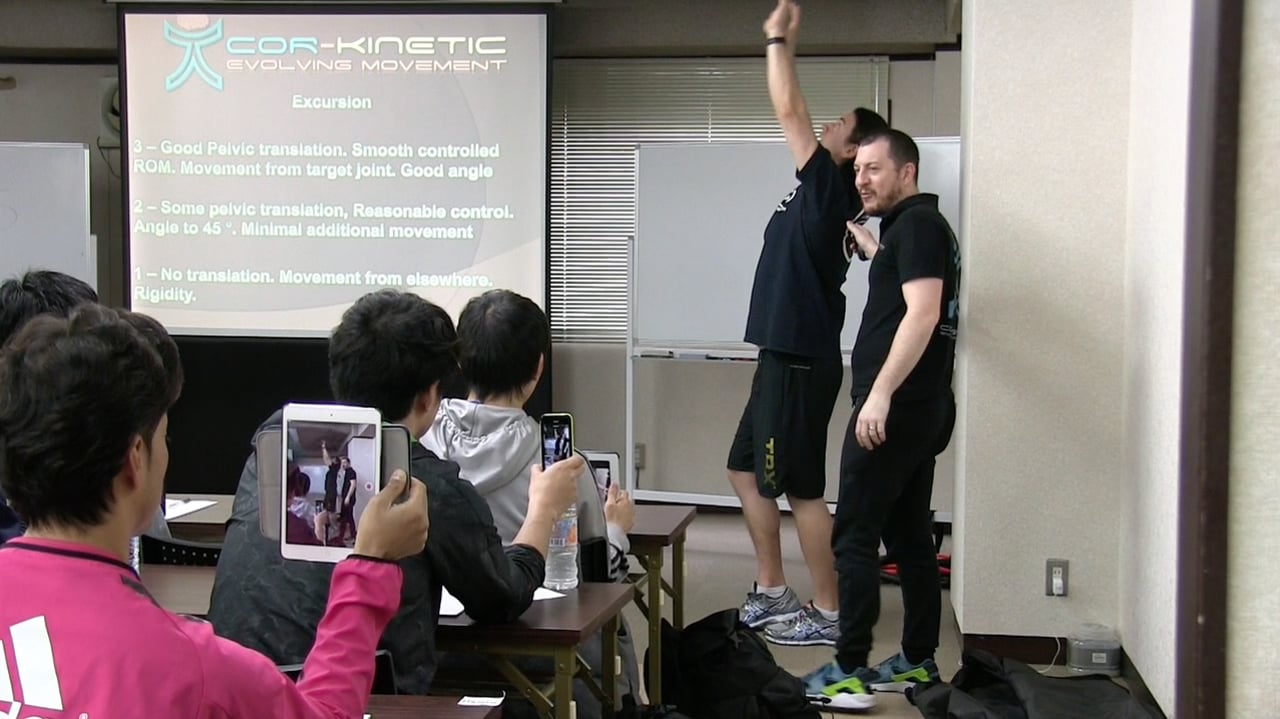

股関節伸展のエクスカージョンアセスメント

クライアントの股関節伸展能力を評価するために、後方へのリーチを使って骨盤のエクスカージョン(並行移動)を起こす方法をベン・コーマックがシェアします。更に、このケースにおいては、左右の股関節のROMは同じであったとしても、左右それぞれの股関節の神経系の制御には違いがあるかもしれないことを示唆しています。

ウェストを細くしましょう

もしあなたのウェストラインがいつの間にか身長の半分以上のサイズになってしまった場合、これはどうにかするべきです。健康のため、そしてルックスをよくするため、ウェストのサイズを下げる必要があります。 エネルギーを沢山消費する効率の悪い運動が必要なため、少しサーキットのような3種類のトレーニングに基づいたアイディアを考えてきました。3種類の運動とは:大きな動き、有酸素運動のマシン、そして長い時間負荷をかけたローディッド・キャリーです。一つの例を見てみましょう。 基本的なテンプレート ケトルベルスイング300回 500メートル ローイング 2回 クックドリル1回(トータル約400メートル) 順番通りに行う必要はありません。 以下のようにアレンジしても非常にいいワークアウトになります: ケトルベルスイング100回 500メートル ローイング ケトルベルスイング100回 500メートル ローイング ケトルベルスイング100回 クックドリル 一般的な説明をするとこうなります:あなたが行う効率の悪い運動のほとんどは体を自然に深呼吸させるような大きな運動を含むべきです。肺をふいごのように使うべきで、これはスイング、ゴブレットスクワット、バーピー、あるいは上下や前後に動く訓練であればなんでも行えます。ゲットバックアップドリルもここに当てはまります。 このトレーニングを行うためには、Phil Maffetoneフィル・マッフェトーンのナンバーをお勧めします。とても単純に、彼は180−年齢(少し多様性はありますが)の方程式を使って心拍数の高い範囲を計算しています。心拍数が160−年齢の数値よりも低くなると、心拍数をまた上げる必要があります。心拍計を使ってトレーニングプログラムをコントロールする場合、セットと回数は変化します。心拍数が180−年齢よりも高ければストップします。心拍数が160–年齢になれば、トレーニングを再開します。 スキップ、ランニング、縄跳び、ハイキング、ローラーブレード、何でもやりたいことを行なって心拍数を上げることができます。私はケトルベルスイングのコントロールが好きです。ブザーがなるとケトルベルスイングをやめるか始めるのですが、みんなそれぞれ異なります。 効率の悪いエクササイズトレーニングをするには、普通のフィットネスマシンを使うことも勧めます。2分間ほどのエクササイズを数回行うことは、筋力やパワーのクオリティーに影響を与えずに心拍数、体温、そして加速された呼吸にいい影響を与えるようです。2分間を2セット、それぞれフィットネスマシンのエクササイズを行うことは毎日繰り返すことができ続けられるメニューです。これら2回のエクササイズを取り入れることで、残りのトレーニングはさらに効率悪くなります。 最後に、ローディッドキャリーやラッキングのようなエクササイズで脂肪を燃焼するセッションを終えることも役立ちます。カープッシュで死ぬほど追い込めますが、そうではなく繰り返し行なえる適度のメニューで終わることは体全体を調和して活動させ、脂肪燃焼の過程全体にチャレンジを与えてくれます。ヘビーハンド、クックドリル、ラッキング、あるいは5−15分ほどかけて行うキャリーのようなエクササイズがいいでしょう。 クックドリル ローディッドキャリーは完全な状態を要求します。グレイ・クックは、私のジムでクックドリルと呼んでいる素晴らしいドリルを考案しました。 ラックポジションで、ボトムアップで持てるウェイトを選んでください。手を入れ替えて反対側の手でもボトムアップで持てるか再検査してください。どちらの手でもボトムアップのラックポジションで持てる重さを選びます。一般的には、初めて行う場合男性は20キロ、女性は10キロが目安です。 それでは、歩き始めますが、一つ注意してください: ウェイターウォークポジションのように、ウェイトを頭上に持ち上げます。それを続けながら、完璧なフォームを失うまで待ちます。そして、ラックのポジションにします。このポジションを完璧なフォームでなくなるまで保ちます。そのあと、スーツケースキャリーのポジションに変えます。 スーツケースポジションで完璧なフォームを失い始める時に、手を入れ替えて同じように漸進させます:ウェイターからラック、そしてスーツケースへと。

健康な筋膜を保つには

4月に来日するアナトミートレインの著者、トーマス・マイヤースが、筋膜の加齢に伴う変化と筋膜の健康維持に関して、わかり易く解説をします。組織への水分供給には動きが不可欠!

より良い呼吸 より良い動き パート2/2(ビデオ)

より良い呼吸ができれば、姿勢も向上します。より良い姿勢は、より楽な呼吸を助けます。トレーニングを行う前のウォームアップに取り入れることができる呼吸と姿勢の向上のためのエクササイズを、エリック・クレッシィがご紹介します。パート2

より良い呼吸 より良い動き パート1/2(ビデオ)

より良い呼吸ができれば、姿勢も向上します。より良い姿勢は、より楽な呼吸を助けます。トレーニングを行う前のウォームアップに取り入れることができる呼吸と姿勢の向上のためのエクササイズを、エリック・クレッシィがご紹介します。パート1

ジャンプスクワットをトレーニングするために最適な負荷とは? パート2/2

何が起こったのか?(続き) 内部(関節)出力 研究者たちは、股関節におけるパワーに対する有意な二次傾向が存在しており、それは1RM の42%の最大値に至るまで増加し、その後減少しているということを発見している。研究者たちはまた、膝関節、足関節におけるパワーは一次傾向に従い、負荷の増加に伴い有意に減少していたということを発見している。 様々な関節の出力は非常に異なるため、絶対値から成るグラフよりそれを見て取ることは非常に困難である。ゆえに私は値を各関節における1RMの0%の出力の割合として表した。これはデータを示す科学的な方法ではないが、傾向における差違をみるためにはこれ以上にわかりやすい方法は無いだろう。股関節のパワーは42%までは曲線状となっているが、膝関節および股関節のパワーは直線的に減少している。 このグラフは一見乱れているように見えるが、股関節のパワー(最も濃い色のグラフ)を切り離して考えると、膝関節および足関節のパワーは同様の反応を示し、負荷の増加と共に、ただ減少しているということがわかる。 研究者たちはどのような結論に達したのか? 研究者たちは、ジャンプスクワットの際の下半身の各関節における出力は、外部負荷に比例して変化するわけではないという結論に至った。研究者たちはまた、負荷の増加に伴い膝関節及び足関節における出力は減少するが、股関節における出力は1RMの42%の負荷に至るまで増加すると結論付けている。さらに研究者たちは、1RMの特定の割合の負荷を使用することは、使用する負荷により、股関節、もしくは膝・足関節のパワーの優先的な向上につながる可能性があるという結論に至った。これは下記のグラフにおいて見ることが可能である。 上のグラフは、股関節及び膝関節のパワーの相対的貢献が、使用する負荷により変化するということを示している。1RMの0%においては、膝関節のパワーは股関節のパワーに比べより一層顕著であり、1RMの42%では、両関節は同様の貢献をしているようである。さらに負荷が増加するにつれ、股関節のパワーは膝関節パワーに比べより急速に減少しており、膝関節の相対的貢献が再び増加している。ゆえにジャンプスクワットにおいて1RMの42%にてトレーニングを行うことは、股関節伸展のパワーを最大化するようであり、一方1RMの0%にてトレーニングを行うことは、膝関節のパワーの相対的貢献を強調するようであり、脚部の筋肉のこの側面をより効果的に強化するようである。 制限要素は何か? 上記のように、エクササイズにより最適なパワーは幅広く異なっているため、関節のパワーもまたエクササイズにより異なるようである。ゆえにこの研究はジャンプスクワットのみの分析であったということが制限であり、ヘックスバージャンプスクワットやオリンピックリフトのバリエーション、またはその他の爆発的なリフトでは異なる結果が得られたかもしれない。 実践的な意義は何か? 総合的な下半身のパワー向上に対して 最適な単一の負荷よりも、広範囲の負荷を用いてジャンプスクワットをトレーニングする方が、より優れているかもしれない。単一の負荷にてトレーニングすることにより、股関節のパワーは最大値に至るまでトレーニングされないようである。1RMの0%および1RMの40%というように、少なくとも2つの負荷が好ましいであろう。 アスリートの垂直跳びを向上させるために アスリートは、股関節主導もしくは膝関節主導どちらかのジャンプスタイルを持つ傾向にある。ゆえにアスリートが好むジャンプスタイルにおけるパワーを向上させることに役立つ、適切な種類のジャンプスクワットの負荷を割り当てることは、彼らの垂直跳びのパフォーマンスを向上させるために重要である可能性がある。 特定のスポーツに対するパワー向上のために ジャンプスクワットに対する負荷を選択する前に、そのスポーツにおいて必要とされるパワーを特定することが重要であるかもしれない。例えば、最大パラレルスクワットにおいては膝関節トルクよりも、比較的より高いレベルの股関節トルクが関係しているということを考慮に入れると、パワーリフターにとって、約40%のジャンプスクワットの負荷において股関節のパワーを鍛えることは、1RMの0%の負荷において膝関節のパワーを鍛えることよりもより有益であるかもしれない。しかしながら、ここにおいてもこれは各個人のスクワットのスタイルに依存するようである。