マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

痛みと予測 パート4/4

生体力学の関わり 私達が自問自答しなければならない疑問は、構造的生体力学モデルの関わりについてです。構造的‘異常’は、運動制御の‘順’モデルを考慮に入れる際、私達が見込む予測可能な方法で動作を修正することはできないかもしれません。私達が、痛みを動作と体組織への実際の影響として考えるのではなく、痛みを予測や運動指令と関連していると考えるならば、それは、もしかしたら私達に、生体力学的/デカルト的フィードバックの視点を考え直すことを余儀なくさせるに違いありません。疑問は、“動作は痛みを引き起こしているのか、それとも痛みが動作を修正しているのか”ということです。体組織の潜在的知覚の変化は、施術者によって異常、もしくは損害を与えると見なされる特定の動作よりもむしろ重要なのかもしれません。 表現がより良ければ、予測もよりより良いのでしょうか? 私達の神経構造と神経構造の組織は、私達が記憶-予測モデルを考察に含める際に、いかに未来の事象を予測するかに関して重要だと思われます。 バトラー、モーズリー、フロアー、ラマチャンドランやその他の研究者によって、私達の体部位再現は、慢性痛の状態に関連しているとされています。 モーズリーとフロアーは、“慢性痛の治療における皮質表現へのターゲティング:総括”(2012年)の中で、下記のように説明しています: 科学的根拠の大部分は、慢性痛は、身体に関連する皮質表現領域の障害に関連していることを明らかにしている。そして、この障害が慢性痛の一因となっている、もしくは保持しているという科学的根拠がある。 私達は、未来レベルの体組織への脅威や危険を予測するために、これらの表現を利用しているかもしれません。そして、重要な変化が、慢性痛を患っている人たちの疼痛部位において、確認されています。痛みが表現を修正しているのでしょうか、それとも修正された表現が痛みの一因となっているのでしょうか?これは、答えにくい疑問ですが、両方のシナリオについて考察していかなければなりません。 皮質表現へのターゲティングは、モーズリーとフロアーによって提案され、NOIグループの段階的運動イメージプログラムによって実施されています。www.gradedmotorimagery.com フォーラとその他は、“筋骨格系疼痛障害のためのリハビリテーションの取り組みにおける運動学習と神経可塑性の役割”(2010年)の中で、下記のように述べています: 新しい運動技能の獲得において、皮質性神経可塑的変化は、しばしば運動能力の向上のような、有利と考えられる性質を伴う 彼らは、下記のように書き加えています: 皮質性神経可塑的変化の及ぶ範囲を最大化しようとする、リハビリテーションの取り組みは、リハビリテーションの成功のための最大の可能性を提供する立場にある。 モーズリーとフロアーは、下記のことも書き加えています: 感覚・運動戦略を利用している感覚・認知表現をターゲットにする治療は、明らかな機能的かつ対症的効果を示している。 悪循環を断ち切る 私達の見解では、持続性の疼痛反応を変える手助けをするのは、予測を断ち切ることかもしれません。そのための特定の‘方法’は、このブログの焦点ではありませんが。これには、痛みに関連した、潜在的に染み込んでいる出力を断ち切るために、行動、感情、運動戦略に気づくことを含んでいるかもしれません。 時として、いくつかのケースに於いては、ただ単に、動く前に意識的にリラックスさせることのように単純なことかもしれません。事例的成功は、この方法の利用を介して得られています。運動作用への単純な連続的な変化を通して、痛みを修正することが可能だということは、患者にある程度の内部制御部位を還元できるかもしれませんし、脅威の予測の修正と同様に、患者の情動状態に影響を及ぼすかもしれません。 疼痛教育と生物-心理-社会モデルは、予測の変化、もしくは痛みと脅威の知覚にも関連があるのかもしれません。患者が何を経験しているかと患者の身体への実際の損傷との間の関係を再評価を助けます。 状況に応じたわずかな変化は、結び付いている痛みの構成要素を持つ特定の運動指令に影響を与えるかもしれません。これは、身体の姿勢、位置もしくは情動状態かもしれません。 痛い動作にできるだけ近い痛くない動作が、私達に、痛みの関連性を増強することなく、動作の確かさを築き、維持することを可能にしているのかもしれません。四肢位置のわずかな変化は、疼痛反応を修正し、動作と痛みに関連した防御機構を縮小するかもしれません。痛みの出力の程度に応じて、罹患部位の痛くない/脅威でない動作へ後戻りさせる必要があるかもしれません。 結論 痛みを体組織の状態、病理、痛覚、生体力学から分離し始めることが重要です。痛みは、身体からのいかなるインプット無しに発生する、脳の出力です。しかし、これは、これらの構成要素のどれもが痛みを引き起こすことができないということを意味しているのではありませんが、現在、多くの人達が信じているように、痛みは、確実に、それらの構成要素だけにとどまりません。 脳の機能構築を変化させるかもしれない学習体験に基づく痛みの予測は、運動時痛のフィードフォワード・モデルを作り出すかもしれません。これもまた、私達の個々の‘神経基質’に作用し、痛みの体験を増幅するストレスや疾病のような、多くの要因によって調整されています。 私達の皮質表現へのターゲティングは、動作制限、もしくは痛みの出力の増大を介して、体組織への保護する知覚された脅威を含まない予測において、(できれば、より良く)異なる変化と長く持続する変化を作ることを可能にしているのかもしれません。これは、視覚系とイメージ、運動技能、与えられた痛みの状況のわずかな修正を通して、行われるかもしれません。

立位での骨盤と肋骨の動きのアセスメント パート1/2

2013年11月9日&10日の2日間、SYNERGYで開催したITTピラティスの創始者ジーン・サリヴァンのアセスメントWSから、立位での骨盤の前額面でのスウェイ、矢状面での回旋、肋骨のシフトといった動きの左右差をチェックするアセスメントの模様をお伝えします。

立位での骨盤と肋骨の動きのアセスメント パート2/2

2013年11月9日&10日の2日間、SYNERGYで開催したITTピラティスの創始者ジーン・サリヴァンのアセスメントWSから、立位での骨盤の前額面でのシフトによる可動域や、片膝を曲げる動きを使って、骨盤、股関節、脊柱周囲の軟部組織のバランスをチェックするアセスメントの模様をお伝えします。

プログラムに関する最近の変化

ここ2年間程の間で、マイク・ボイルのプログラムに関しておきた一番大きな変化とは?スタティックストレッチをメインの運動の前に行うというのは、良くない。という意見が浸透してからしばらく経過していますが、マイクのMBSCでは、ここ2年程前から、ウォームアップを行う前にストレッチを行っています。その理由とは?

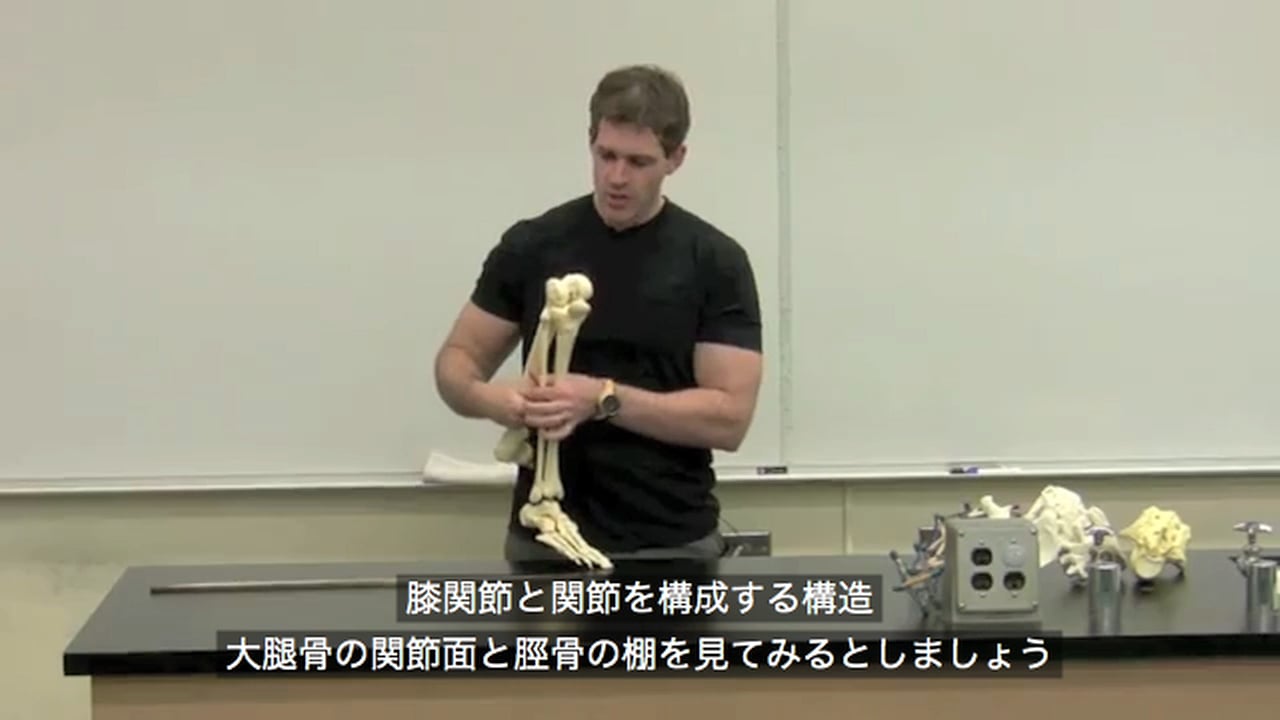

膝関節は3D

蝶番関節と思われがちな膝関節。勿論、一番大きな動きは矢状面で起きていますが、前額面や横断面の動きはどうなのでしょうか?ViPRの創始者であるミショールの、短いけれど分かり易いビデオです。

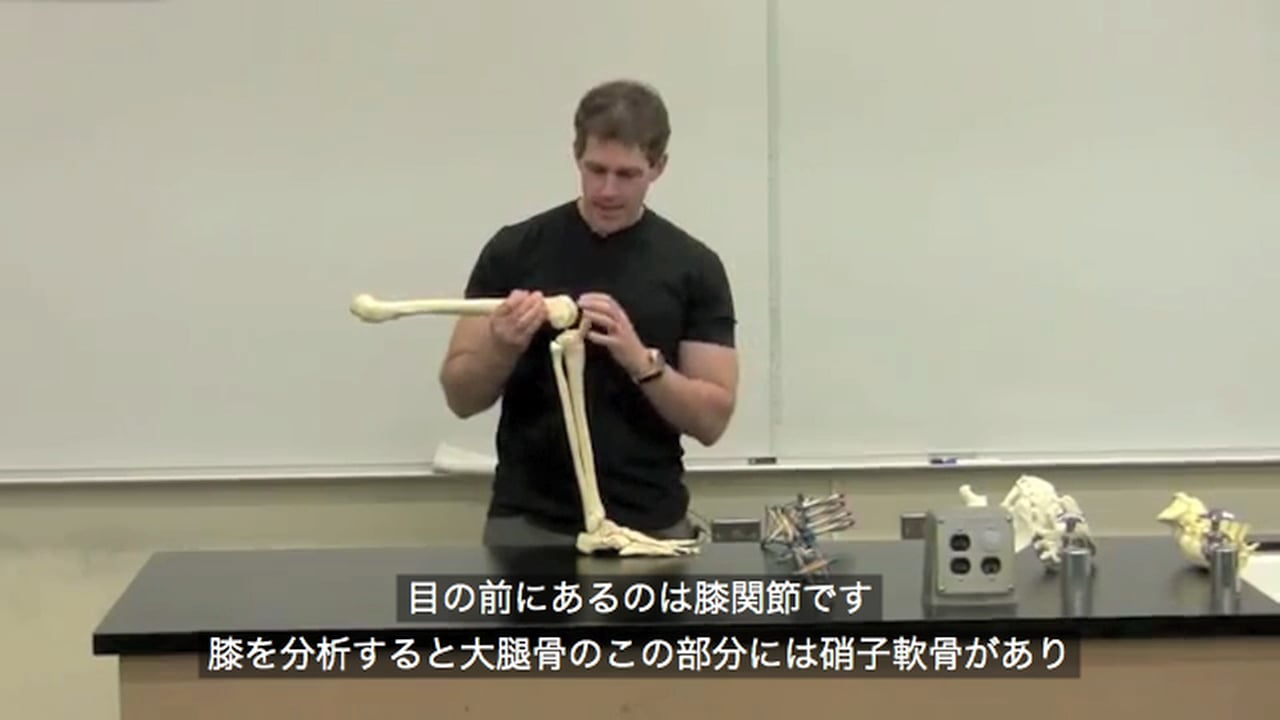

骨と骨の接触なしで立っていられるのは?

関節面同士を観察した時に、骨と骨が直接触れあった構造になっていないにも関わらず、私達が体重を支えて立っていられるのはなぜなのでしょう?身体構造を支えるモデルの考え方をViPRの創始者であるミショールが分かり易く解説してくれます。

筋限界に至るまでのトレーニングは更なる筋肥大につながるか? パート1/2

限界に至るまでトレーニングを行うべきか否か、というフィットネス業界における大きな議論にもかかわらず、研究者たちはこの問題を十分に調査していない。実際に多くの人が信じてはいることとは裏腹に、限界(もしくは重度の疲労)に至るまでのトレーニングが筋力強化や筋肥大にとって望ましいかどうかということに関する、量を適合させた長期のトレーニングの研究は、非常に希である。下記のものは我々の知識の要約である。 背景 瞬間的な筋限界までのトレーニングは、フィットネス業界における一般的な概念であり、ほとんどのトレーニング中級、上級の人たちは、セットを行っている際に限界に近づいていることを本能的直感により感知する。また、多くのアスリートが定期的に限界に至るトレーニングを行っているが、パワーリフターやボディビルダーなどを含むかなりの割合の人たちは、ワークアウトにおいて常に限界に至るまで行っているわけではない。 しかしながら、ある一定期間のトレーニング後の筋力と筋肥大を調査した研究論文においては、一般的に全てのセットが限界に至るまで行われている。研究論文が伝えていることと、トレーニングを行う人達によって実際に行われているであろうことの間で矛盾が生じている。 それに加え上述の通り、一方のグループが限界までセットを行い、他方のグループが同量のプログラムを限界以前で行うという量を適合させたトレーニング方法の比較をした研究は希である。ゆえに、この短い総括には、これらの研究と量を適合させたプロトコールでの異なる疲労度合いの違いについて調査したものがいくつか含まれている。これは理想的ではないかもしれないが、より充実した全体像を提供しており、下記に詳細が述べられているサンドストラップ(2012年)の発見に基づいて、有効なものであると思われる。 幾人かの研究者と限界までトレーニングを行うことの支持者は、限界に至るまでトレーニング行うことは、全ての運動単位を動員するために必要であると提言しているが、研究者たちはその見解を十分に支持しているわけではない。サンドストラップ(2012年)は、限界に至るまで行われた15RMでの各レップにおけるラテラルレイズの筋電図活動を調査した。彼らは、筋活動のプラトーへは15RMの負荷での10-12レップで達するということを発見し、それは少なくともトレーニングを行っていない個人においては、全ての運動単位を完全に動員するために完全なる限界までトレーニングする必要はないということを意味すると解釈した。 *** 筋限界の筋肥大に対する効果は何か? 下記のトレーニング研究は、多様な異なる方法を用い、量を適合させた同じエクササイズを筋限界へ至らぬ程度まで行った(もしくはより少ない疲労)グループと比較し、筋限界(もしくは多大な疲労)までエクササイズを行ったグループの筋力に対する効果を調査している。 ゴトウ (2005年)は同量の大腿四頭筋のレジスタンストレーニングの組み合わせの中での、大腿四頭筋の筋肥大に対する限界の効果を調査した。各トレーニンググループが、ラットプルダウンとショルダープレスを10RMで3セットと、両脚でのニーエクステンションを10RMで5セット行ったが、一方のグループは、エクササイズ実行中にはレストを取らず、各エクササイズの間、及びセット間に1分のレストを入れ、もう一方のグループは1分のレストに加え、各セットの半分のところで、更に30秒のレストを取った。研究者たちは、セットの間にレストを入れたグループはレストを取らなかったグループに比べより少ない筋肥大を示しており、それは筋限界が筋肥大の重要な修正因子であるかもしれないということを示していると発見した。しかしながら、このような結果が起こった正確なメカニズムは明確ではない。 ショット (1995年) - 研究者たちは7名の被験者において、14週間に渡り週に3回、最大随意等尺性収縮(MVIC)の70%での、短く断続的な筋収縮(より少ない疲労グループ)と、長く継続的な筋収縮(より大きな疲労グループ)という2つのタイプの等尺性ストレングストレーニングによる適応を比較した。右脚のトレーニングとして、各筋収縮の間に2秒のレストとセット間に2分のレストを入れた、3秒間の筋収縮が10回4セット行われ、左脚のトレーニングとして、セット間に1分のレストを入れた30秒の筋収縮が4セット行われた。研究者たちは短く断続的な収縮よりも長く継続した収縮での方が、筋肉の断面積の増加が著しく大きいことを発見した。 研究の少なさにより結論を出すことは多少困難ではあるが、要約すると、限界まで至らないトレーニングに比べ、限界に至るトレーニングでは筋肥大に著しい向上がみられるようである。しかしながら筋肥大の追求において、より多くのトレーニング量をこなすことを支持するエビデンスがとても多く、トレーニングの量と筋力がたびたび互いに相反しているため、現在のエビデンスは、適切な回復が可能な範囲での筋限界を伴う、より多量のアプローチを支持しているようである。

筋限界に至るまでのトレーニングは更なる筋肥大につながるか? パート2/2

筋力強化に対する筋限界の効果は何か? 下記のトレーニング研究は、様々な異なるアプローチを用い、同じエクササイズを筋限界に至らぬよう(もしくは少々の疲労程度まで)行った量を適合させたグループと比較して、筋限界(もしくは単に重度の疲労)に至るまでエクササイズを行ったグループの筋力への影響について調査している。 イスキエルド (2006年) – 研究者たちは身体的に活発な42名の男性において、11週間に渡るレジスタンストレーニングと、それに続く5週間の全く同じ最大筋力及びパワートレーニングを、限界に至るまで行うこと、もしくは限界に至らぬよう行うことによる効果を評価した。最初の11週間の段階では、研究者は、両方のグループが1RMのベンチプレスとスクワットにおいて同等の向上を示し、スクワットの際の最大レップにおいて同等の向上を示したが、限界に至るまでトレーニングを行ったグループは、ベンチプレスの際の最大レップにおいてより大きな向上を示したということを発見した。しかしながら5週間のピーク段階では、限界にまで至らなかったグループが、下半身における下肢のより大きな筋出力を示し、ベンチプレスを行う際の最大レップにおいてもより大きな向上を示した。研究者たちは、限界に至るまでのトレーニングが筋持久力を高める可能性があるのに対し、限界にまで至らないトレーニングには最大筋力とパワーへの恩恵があるかもしれないと示唆している。 ドリンクウォーター (2006年) – 研究者たちは、エリートジュニアアスリートにおいて、6RMのベンチプレスと40キロでのベンチスローパワーに対する、レップの限界に至るまでのトレーニングの効果について評価した。2つのグループの被験者は、6週間に渡り週に3回のベンチプレストレーニングを同量行った。一方のグループは260秒毎に6レップを4セット行うことで、レップの限界に至るまでトレーニングを行い、他方のグループは113秒毎に3レップを8セット行うことにより、総合的には同量のレップ数ではあるが、限界にまでは至らぬようトレーニングを行った。研究者たちは、限界までトレーニングを行ったグループがレップの筋力とベンチスローのパワーの両方においてより大きな向上を示したことを発見した。 ロートン (2004年) – 研究者たちは、26名の男性エリートジュニアバスケ選手とサッカー選手における2つのトレーニング方法の影響について比較した。2つのグループにおいて被験者は、6週間に渡り6レップを4セット、もしくは3レップを8セットのベンチプレスを行った。より疲労度が大きかった6レップを4セット行ったグループは、3レップを8セット行ったグループ(4.9%)に比べ、6RMの筋力が著しく向上した(9.7%)が、パワーの向上に関しては2つのグループの間で著しい違いは無かった。 フォランド (2002年) – 研究者たちは、健康な23名の成人における2つのトレーニング方法の効果を比較した。一方のグループはセット間に30秒のレストを挟んで10レップを4セット(より大きな疲労のグループ)、他方のグループは各レップ間に30秒のレストをとりながら、40レップ(より少ない疲労のグループ)の両側ニーエクステンションマシーンを使用したトレーニングを、平均1RMの73%で週に3回行った。9週間に渡るトレーニングの後、研究者たちは、最大等尺性膝伸展筋力の測定において両方のグループで類似した向上が見られたということを発見した。 ルーニー (1994年) – 研究者たちは、量を適合させたプログラムの中において、42名の健康な被験者に対しセット内のレストが筋力に及ぼす影響を評価した。被験者たちは、レスト無しグループ、レストグループ、コントロールグループへと振り分けられた。2つのトレーニンググループは6週間に渡り、週に3回、6RMの負荷にて6-10回のカールを行うことにより上腕二頭筋のトレーニングを実施した。レスト無しグループは全てのレップをレスト無しで行い、レストグループは各レップ間に30秒のレストを入れた。研究者たちは、限界に至るまでトレーニングを行ったグループは著しく大幅な筋力の増加を示したと発見している。しかしコントロールグループと比較すると両方のトレーニンググループともに、筋力は増加していた。 ショット (1995年) – 研究者たちは、7名の被験者において、14週間に渡り週に3回、最大随意等尺性収縮(MVIC)の70%での、短く断続的な筋収縮(より少ない疲労のグループ)と長く継続的な筋収縮(より大きな疲労のグループ)という2つのタイプの等尺性ストレングストレーニングによる適応を比較した。右脚のトレーニングとして、各筋収縮の間に2秒のレストとセット間に2分のレストを入れた、3秒間の筋収縮が10回4セット行われ、左脚のトレーニングとして、セット間に1分のレストを入れた30秒の筋収縮が4セット行われた。研究者たちは、短い断続的な筋収縮よりも、長く継続的な筋収縮の方がより著しくMVICを向上させると発見した。 研究プロトコールと結果の評価基準のばらつきにより、結論を出すことは多少困難ではあるが、要約すると、限界まで至らぬよう(もしくはより少ない疲労)トレーニングを行った際に比べ、限界まで(もしくはより大きな疲労)トレーニングを行った際の方が、ほとんどの測定値において、その筋力は、より大幅に向上しているようである。しかしながら、全ての研究が全ての筋力の測定値に対してこれを示しているわけではない。例えばフォランド(2002年)は、2つのトレーニング方法においてMVICの筋力に差異はないと報告しており、イスキエルド(2006年)は1RMの筋力に関する限りでは違いはないと発見している。 加えてドリンクウォーター(2007年)は、4x6,8x3,もしくは12x3(セットxレップ)のベンチプレスを週に3回、6週間に渡りトレーニングを行った22名のチームスポーツ選手において、限界を超えたトレーニングが限界に至るまでのトレーニングよりも優れた結果を生み出すかどうかを評価した。8x3のプログラムと比較し、4x6のプログラムにはより長いインターバルが含まれており、12x3のプログラムにはより多いトレーニング量が含まれていた。ゆえにこれら両方のプログラムは、望ましいレップ数を完了するためにより多くの強制的なレップを行うようデザインされていた。研究者たちは、レップの限界には達したものの、追加の強制的なレップも追加のセット量も、基本の8x3のプログラムに比べ、更に大きな筋力の獲得へは繋がらなかったということを発見した。 *** 実践的な意義は何か? ストレングスアスリートに対して ストレングスのアスリートに対しては、限界に至るトレーニングを組み込むことが、より筋力の増加につながり得るという根拠のあるエビデンスがある。しかし、限界までのトレーニングは回復に影響を及ぼし得ることから、各アスリートにふさわしい限度内で慎重に使われるべきである。 ストレングスアスリートとボディビルダーに対しては、限界に至るトレーニングを組み込むことは、より大きな筋肥大につながる可能性があるといういくつからの限られたエビデンスがある。しかしながら、おそらくトレーニング量がより重要な要素であるため、筋限界は回復が確実に行われることができる範囲で使われるべきである。

膝のセルフモビリゼーション

組織を回復に向わせるには、そのエリアに、様々な角度から血液の循環を高めるアプローチをすること。ジャンパーズニーと呼ばれる膝蓋腱炎のような、膝関節周辺の軟部組織に炎症や痛みを持つ人にとっても、自分自身で行えるセルフケアをレニーが紹介してくれます。

地面を基盤としたコアトレーニング パート1/2

「スポーツは立ってプレイするものだ!」 「立っていなければ、機能的ではない!」 「生活は3次元 - 回旋動作を忘れるな!」 ある程度の期間トレーニングを続けている人ならば、上記の一つ(あるいは全て)のようなを言葉を聞いたことがあるでしょう。 誤解しないでください – これらの文章には間違いなく正しい部分があります。 でも全てが正しいわけではなく、これは誰にでも当てはまることです。 では、なぜ地面を基盤としたコアトレーニングが多くのアスリートにとって良い考えであるのか、そして、ジムで今日から使えるエクササイズをいくつか紹介していきます。 コアトレーニングのプログレッション 私たちすべてにとって、最終的な目標は、実生活に役立つ「コア」エクササイズをすることです。 スクワット デッドリフト オーバーヘッドプレス これらについては議論の必要はないでしょう。でも、次のような疑問が浮かびます: クライアントは身体的にこのエクササイズをする準備ができているのか? クライアントはコアを安定させるのに最適な方法を身につけているか? 股関節屈筋や脊柱起立筋を主要筋として使い、伸展位に固まってしまっていないか? この状況は、「オープン」や「はさみ」姿勢と呼ばれるもので、身体の後面の筋群のみを使っているだけではなく、身体を安定させようとして、脊椎の後面(椎骨と椎間板)を押しつぶしてしまうため、理想的ではありません。 あなたやあなたのクライアントがこれに当てはまるのなら、コアを安定させる技術をしっかり築く必要があります。 典型的な、プログレッションの段階は下記のように表せます。 伏臥位/仰臥位 ・ 四つん這い ・ 片膝立ち/両膝立ち ・ 直立 見ればわかる通り、最終的な目標は立つこと、または、スクワット、デッドリフト、オーバーヘッドプレスのように垂直姿勢でのコアエクササイズを行うことです。同様の記事をこちらからも読むことができます。 でも、もしこれらのエクササイズにより痛みが生じるとしたらどうでしょう? あるいは単純に、効率が悪く、全然進歩できていないとしたら? そのときは、進めてきた段階を逆戻りするときだと思います。 片膝立ち、および、両膝立ちの姿勢は、代償動作を避け、最適な安定性のパターンを築かせるための素晴らしいポジションです。こちらは、両膝立ちのポジションや、片膝立ちのポジションが良く分からない方のための短いビデオです。 これでも上手くできない人がいます。指導をする際に、しつこくポイントを指導し続けなければならず、それでもなおできないという場合には、四つん這いのポジションに戻ります。 もし、四つん這いのポジションでもできないとしたら?それが、最初の一歩:うつ伏せと仰向けのエクササイズに戻るときです。 なぜうつ伏せや仰向けでのコアエクササイズをするのか? うつ伏せや仰向けでのコアエクササイズは、地面を通じて、外部からの安定性がかなり得られるため、理想的です。 考えてみてください。立位では、身体が空間のどこにあるかを感じることができる唯一の「外部」からの手がかりは、足です。足で感じることができなければ、身体がどこにあるかわかりません! 上記で紹介したプログレッションを逆向きに遡っていくと、身体が空間のどこに位置しているのかを理解するのに役立つ、外部から得られるフィードバックがどんどん増えていきます。 うつ伏せや仰向けのポジションは、外部からのフィードバッグがたくさん得られるだけでなく、外部からの安定性も得ることができるため、その際たるものです! 上記で述べたプログレッション(垂直姿勢、両膝立ち、片膝立ちなど)は、赤ん坊が最初の一年で経験する成長の過程にも当てはまります。私は、この分野の専門ではありませんので、詳細ついては、ビル・ハートマンやグレイ・クック、チャーリー・ウェイングロフらに任せたいと思います。 ここでのポイントは、まず矢状面の動きを習得することです。たとえば、テーブル上で、クライアントやアスリートを評価するとき、股関節の内旋が不足していたとします。 従来のアプローチでは、単純に内旋を増やすためのストレッチをして、動きを取り戻そうとします。これは、可動域は増えるかもしれませんが、靭帯や関節包のような受動的な制限を取り払った代償としてかもしれません! 私たちはよく、可動域の制限を見ずに、動きを制限している悪いスタートポジションだけを見てしまっています。 そこで、ストレッチをする代わりに、まずエクササイズの開始位置を変える、または、「リセットする」ことを試みてみます。これは、骨盤や腰椎をより理想的な位置に持っていくためです。こうすることにより、すぐに可動域が変わるのであれば、まずポジションを正す必要があるということがわかります。 かなり遠まわしな言い方になりましたが、関節(この場合、骨盤と腰椎)を通じて、理想的な矢状面の機能がなければ、前額面や水平面の可動域を十分に得ることは難しいでしょう。 次回の記事では、コアの前面を発達させるのに有効な、仰向けのエクササイズに重点をおきます。多くのクライアント(およびアスリート)は、様々な角度の、腰椎伸展/前傾がありますが、コアの前面が強く安定していれば、これを正し、伸展をうまくコントロールすることができるようになります。

地面を基盤としたコアトレーニング パート2/2

地面を基盤としたコアエクササイズ 一週間少し前に、IFAST(著者のトレーニング施設)で、新しい遠距離のクライアントのトレーニングを見ていました。彼女には、まず矢状面の動きを習得してもらいたかったため、常に仰向け/地面を基盤としたコアエクササイズを、かなり多くプログラムに取り入れていました。

遊ぶことで変化を(ビデオ)

TRXトレーニングの教育部門最高責任者であるフレイザーが、運動を愛する人として、そしてフィットネス業界を代表するひとりとして、これから私達が眼を向けるべきことへの彼の考えをシェアしてくれています。同感同感。