マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

試みるべきモビリティドリル

ウォームアップの一部としても、お昼休みや就寝前にも、いつでも気軽に行うことができる簡単なモビリティードリルをご紹介します。ほんの2~3分で、可動域を高めリセットすることができる動きのドリルです。

物体を移動する?シフティングを考慮しよう!

私達がジムで行っているトレーニング方法に関して、じっくりと見直してみる時期がきています。私達は主に、重力に逆らって、物体を持ち上げる “リフティング(持ち上げる)” を含むトレーニング方法に、重きを置いています。スクワット、ショルダープレス、デッドリフト、バイセプス・カール、ベンチプレス、ターキッシュ・ゲットアップ、これらはすべて、リフティング(持ち上げる)の動作を含んでいます。 リフティングから多くの恩恵を受ける一方、リフティングだけでは、トレーニング方法として完璧とは言えません。リフティングの利点は、タイムアンダーテンションの増進ができるということであり、その刺激に対する身体の適合の結果として筋肥大が望めます。しかし、この適合がフィットネス専門家、ストレングス・コーチの唯一のゴールになるべきではないのです。 “シフティング”とは何でしょうか? 簡単に言うなら、“シフティング”とは、前述の“リフティング”のように、ただ重力に逆らって物体を持ち上げることとは異なり、重力の中で物体を持ち上げ移動させることを意味します。リフティングは、まだトレーニング方法の主流ではありますが、トレーニングや移動の成功のためには、リフティングとシフティングの両方が非常に重要となります。日常生活における人体の機能的動作には、物体を持ち上げ、その物体と共に移動することが含まれています。それが“シフティング”なのです。私達はトレーニングプログラムに、この実践的なシフティングパターンを取り込むことによって、より強靭に、より可動性を得ることができます。 物体の移動を含むシフティングは、リフティングとは異なる生理的反応を引き起こします。まずはじめに、シフティングは、リフティングとは異なる神経的反応を生み出します。筋肉は、シフティングパターンが作り出す素早い“オン‐オフ”のシークエンスの神経反応にとても敏感です。筋肉がその“オンとオフ”を素早く切り替えることのできるということは、効率的でスピードのある動きを作り出すことができるということでもあります。 ふたつめのポイントとして、筋肉はシフティングパターンの際、より等尺性収縮をする傾向にあります。それは効率的な動きに有利なだけでなく、腱や筋膜により負荷をかけることもできます。そして、そこから発生したエネルギーをより効率的に伝達することができ、より大きな力を作り出すことができるのです。さらに、シフティングパターンでは、床反力が筋膜の発達を刺激して、身体全体の安定性向上を促進します。筋膜の発達は、筋の発達に比較して遅いため、ピリオダイゼーショントレーニングにシフティングを適切に組み込むこと、そして適切な栄養摂取の導入が、最適な筋膜発達へのカギになります。 より多くの張力、より少ない圧縮。 リフティングは、重力の向きと平行な荷重パターンを生み出しますが、その恩恵とトレーニング効果は、圧縮の増大というあまり嬉しくない結果ももたらします。 軸荷重と絶え間ないストレスは、筋肥大をもたらします。しかし、この荷重は、関節に、とてつもない負担をかけ、不利な圧縮を加え、関連する軟部組織から水分を押し出し、最適なパフォーマンスに必要な神経効果を制限します。よって、長期にわたる成功のために、賢明な応用とバランスのとれたピリオダイゼーションプログラムを取り入れることが、極めて重要なのです。加えて、従来のリフティングは、動作の制限や、適切な適合に重要で必要とされる、あらゆる方向への荷重に関する制限を含んでいます。 私たちの身体は、身体組織への絶え間ない圧縮荷重に耐えられるようには作られていません。組織変形、低酸素状態、ヒステリシスは、絶えず荷重された際に起こる一貫性のある身体組織の反応であり、しばしば不都合な効果を人体に与えます。一方で、断続的な荷重は生物学的組織に対して、より確実なものであり、シフティングパターンの本質でもあります。 対照的に、シフティング荷重でプログラムのバランスをとることは、身体に軸荷重をかけることなく、圧縮を生み出さず張力が発生する角度で荷重することになります。そして、これは神経感度を最大化すると同時に、軟部組織適合を最適化するための必要なあらゆる方向への荷重と荷重の変数を提供します。 タイミングは? 神経感度は、人体の機能に必要不可欠です。神経は、固有受容器が効率的な運動効果を筋肉に伝えて起動するために、十分な情報を受け取る必要があります。そして、筋肉と比較して筋膜には、その9倍もの固有受容器が存在するため、神経が筋膜感度を必要とすると同時に、筋肉は神経感度を必要としていることを理解することが重要です。科学的根拠が、筋膜は荷重方向の変化、さまざまな荷重角度、テンポ、多様な負荷により、より良く鍛えられることを示唆しています。よって、シフティングは、このような幅広い変動性を作り出す理想的な方法なのです。 最適化された筋膜によって、神経系の求心性入力は最大化されることでき、効率的で改良された運動効果を作り出すために、神経により多くの情報を与えることができます。そのうえ、シフティングは物体の運動量を発生させ、より少ない筋肉活動によって動きを起こし、累積的な効力を作り出すことを可能にします。その結果、筋肉はオンとオフを切り替えることができ、神経はより敏感に適合することができます。 神経感度は、恐らく、人体の機能の中で最も重要で、人々が切望している適合でしょう。反応の早い神経系は、クライアントやアスリートを悩ませるケガのリスクや、ケガによる致命的な遅延を減少するための効果性を提供します。 私たちのアプローチはバランスが取れているでしょうか? バランスの取れたプログラムを作ろうとする際、リフティングとシフティングのプロトコールを混合することを考えてください。理想的なプログラムは、リフティング、もしくはシフティングのどちらかのみに偏ることではなく、むしろ、バランスが取れていて、転換可能なトレーニング効果を生み出すために、これら2つを混合したものとなります。 ViPRは、そのような目的のために作られた道具です。わたしたちは、理想的なトレーニング効果を生み出すViPRシフティングの無数の使用例を持っています。ここにいくつかのシフティングパターン例があります。

アナトミー・トレインと力の伝達 パート1/2

序論 – メタ膜としての細胞外基質 人体の各部位の名称には、聖書やアリストテレスの影響が多く見受けられるが、そのような専門用語を数多く覚えている解剖学者達でさえ、人類は自動車のようにバラバラの部品から組み立てられていくのではなく、たった一つの卵から有機的に成長して作り上げられているということを認めなければならない。心臓はポンプで、肺は鞴(ふいご)、脳はコンピュータである等の、巷にあふれる産業的なイメージは、私達の身体に対する考え方に影響を与え、身体の分離したシステムと独立した活動というアイデアを、知らないうちに促進している。しかし、私達の身体は、受精から現在に至るまで、常に途切れることないコンサートのように、すべてが共に働いているのだということを、私達は心の奥深くでは既に知っていることであり、そして日々の臨床での考え方においても覚えておくべきである。 発生学的発達のプロセスのおよそ14日目、細胞が急激に増殖し、その役割がより細かくなっていく際に、細胞間には細胞外基質(ECM)が形成される(ムーア、ペルソード 1999)。そして、この繊細な蜘蛛の巣のような細胞間ジェルが、ほとんどの細胞、様々な種類や割合の混合した繊維、糊のようなプロテオアミノグリカン、多様に循環するメタボライツを伴った水、サイトカイン、ミネラル塩のための環境を提供している(ウィリアム1995)。結合組織における、”組織”の大部分を提供するのはECMである。細胞は、ECMを変化させて、骨や軟骨、靭帯、腱膜、その他を形成する(シュナイダー 1975)。ECMは、細胞と共に成長し、ECMによって結合し、繋がり、まとめられたひとつの有機体を作り上げるのである。 ECMは、細胞膜と密接に繋がり、細胞の表面に連なっている何百、何千のインテグリン(細胞膜貫通受容体タンパク)を経由することによって、細胞骨格へと繋がっている(イングバー1998)。細胞外からの力は、このくっついて離れない結合部を通して細胞内の構造へと伝えられる(イングバー2006)。したがって (これは比較的新しい分野であるメカノバイオロジーの領域になっていくのだが)すべての細胞一つ一つが、化学的環境を味わい、その力学的環境を感じ、反応していることが理解できるだろう(イングバー2006b)。また、 筋や、筋繊維芽細胞が収縮する場合、それらの細胞膜から周囲のECMに向かって力が伝わっていく。それはつまり、力が逆方向へ、細胞からECMにも伝わっていくということである(トマセク2002)。 結合組織細胞は、下記のような制限のもとにおいても、このECMのシステムを広め、維持することに卓越している。 数兆個の細胞を立ち上がらせ、動き回らせるためにECMは: 全ての細胞を例外なく包む。ー 筋肉、神経、上皮、そしてもちろん血液から骨に至るまでの、全ての結合組織そのものも含む。 代謝の過程において、全ての細胞が十分に動き回れるための透過性を持つと同時に、細胞内外部からの力から細胞自体を保護出来るほどに丈夫である。 硬い骨や弾力性のある軟骨から、胸部のリンパ網や眼球の水様液まで、さまざまな形態で存在する。 成長や運動、治癒や修復など、その都度変化していく生体力学的な条件を満たすために、その姿を何度も作り直すことができる。そして最後に、 細胞組織に対するダメージを最小限にしながら、突然の負荷の変化に対応する最大限の適合力を有し、最大限の正確さで力を組織から組織へと伝達する。 ECMは、有機体にとってのメタ膜として働き、有機体の境界を構成したり、動きの制限と指示をし、繊細な組織を保護したり、日々、我々が認識している人間としての形状の維持をする(ユハン 1987, ヴァレラ 1987)。分割不可能なものを分割する ECMはひとつの総体であるのは明白であるが、便宜上3つに分類することができる。 背腔の組織ー神経系内のおびただしい数の神経膠、脳脊髄周辺の髄膜、身体中へ伸びる神経鞘(アップレッジャー 1983)。 腹腔の組織ー腸間膜、隔膜、腹膜を含む、組織を隔て、体内壁に固定しているひも状、シート状、袋状の構造(バラル 1988)。 歩行運動系の組織ー関節包、靭帯、筋膜、腱膜、そして骨格筋群を包み内在する全ての組織。ー筋内膜、筋周膜、筋外膜とこれらに連続する腱状の構造(チャイトウ 1980)。 この最後のセクションでは、身体の総タンパク質量のかなりの割合に対しての力の伝導や発揮のために、機能的にさらに二つに分類することができる。 "アウター" 筋膜に包まれた600以上の筋肉で構成され、相互に連結させ、動きを生み出し、その力を骨やその他の組織に伝えることができる筋筋膜層。 "インナー" 関節包、靭帯や骨膜などの層で、骨格の周囲に存在し、骨格を成長させたり、切断から守ったり、動きを制限したりする。ひとつの関節から別の関節への効率の良い力の伝達を可能にする(マイヤーズ 2009)。 上記のすべての分類は、ECMがもともと統合された性質を持つために、不明瞭なものである。時に、ひとつのセクションがどこから始まりどこで終了しているのかを見極めることは不可能であり、また機能的には、すべて同じグループに属している。最後の分類である、筋骨格系におけるインナーとアウターの "バッグ" などは、これらの構造はバラバラにそれぞれが独立して動くというより、連動して動くことがほんとんどであるため、特に不明瞭な分類と言える(ヴァンデルワール 2009)。筋肉の孤立 全体論の序文以降、この章の残りの部分では、この筋筋膜の "アウターバッグ" におけるいくつかのパターンに注目していく。我々が知識として持っている伝統的な解剖学の見地は、主に外科用のメスを用いた還元主義的な手法によってもたらされたものである。その結果、"筋肉"は、この層における統一された軟部組織のユニットに名称を付ける際に、優勢を締めるラベルとして使われるようになった。ある筋肉が、神経血管膜や重なり合った疎性組織、または左右に隣り合う組織、下にある靭帯から切り離されると、その筋肉が上下に持つ終点 (近位・遠位の"付着部"と呼ばれる)、を引っ張り合うことで、コンセントリック、アイソメトリック、そして(相反する方向への外力を伴っての)エキセントリックな収縮が見られる、というように単体として分析をされてしまうのである(ビエル 2005, ムスコリーノ 2010, ウィリアムス 1995)。 筋肉を孤立させて行われる分析では、数あるうちの機能のうち、たった一つの機能のみを取り上げ、まるでそれのみがその筋肉の機能であるかのように記されている。ほとんどの姿勢や動きの分析は、ある筋肉が骨を動かし、靭帯がその骨を安定させているという考え方の元に進められているのである(Kendall 1983)。 運動学は過去2~3世紀の間に、このモデルをその限界まで進めたものの、人々は神経系は個々の筋肉に関して"考えて"いるのか、あるいは、解剖学者にとって使い勝手の良い”筋肉”は、はっきりとした生理学的単位なのかどうか?と疑問を持つ。筋肉内の神経運動単位は、より使い易い分割の方法かもしれない(ヴァンデルワール 2009)。あるいは、この章のフォーカスでもある、より大きなパターンが、人体の動きと安定の機能に関してより役立つ何かを教えてくれるのかもしれない。 前の章に記述してあるように、より最近の考え方では、システム全体の問題である怪我、または、怪我の修復不全の原因を、特定の筋肉や筋膜構造に見い出そうとするのではなく、機能的な総体と、相互に関連した外側の層のパターンに注目をするようになっている。アナトミー・トレインの筋筋膜経線は、これらの理論とはまた異なるものではあるが、レイモンド・ダートをはじめ、Tittel、Meziére、Hoepkeなどの研究に恩恵を得たものであると同時に、このシステムは、独自の特性を持つものでもある(ダート 1950, ホープケ 1936)。(パート2/2はこちらへ) 参考文献 Barral J-P, Mercier P 1988 Visceral Manipulation Seattle: Eastland Press Biel A 2005 Trail Guide to the Body, 3rd ed. Boulder, CO: Books of Discovery Chaitow L 1980 Soft Tissue Manipulation Wellingborough UK; Thorson’s Dart R 1950 Voluntary musculature in the human body: the double spiral arrangement. Brit. J. of Physical Medicine 13: 265-268 Hoepke H 1936 Das Muskelspiel des Manschen Stuttgart: G Fischer Verlag Ingber D 1998 The Architecture of Life Scientific American 98:1, pp 48 – 57 Ingber D 2006 Mechanical control of tissue morphogenesis during embryological development. Int. J. of Developmental Bio. 50:255-266 Ingber D 2006b Cellular mechanotransduction: Putting all the pieces together again, FASEB Journal 20:811-827 Juhan D 1987 Job’s Body Tarrytorn NY: Station Hill Press Kendall F, McCreary E 1983 Muscles: Testing and Function, 3rd ed. Baltimore: Williams & Wilkins Moore K, Persaud T 1999 The Developing Human, 6th ed. London: W.B. Saunders Muscolino J 2010 The Muscular System Manual Maryland Heights, MO; Mosby Elseveier Myers T 2009 Anatomy Trains, 2nd ed Edinburgh: Churchill Livingstone Snyder G Fasciae: applied anatomy & physiology Kirksville, MO: Kirksville College of Osteopathy Tomasek, J Gabbiani G, Hinz B et al. 2002 Myofibroblasts and mechanoregulation of connective tissue modeling Nature Reviews, Molecular Cell Biology 3:349-363 Upledger J, Vredevoogd J 1983 CranioSacral Therapy Chicago: Eastland Press Van der Wal J 2009 The Architecture of the Connective Tissue in the Musculoskeletal System – An often overlooked Functional Parameter as to Proprioception in the Locomotor Apparatus Fascia Research II: Munich: Elsevier GmbH Varela F, Frenk S 1987 The organ of form. Journal of Social Biological Structure 10: 73-83 Williams P 1995 Gray’s Anatomy, 38th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone

ロビー・オオハシ インタビュー#1 パート1/2

トラビスと、シカゴ在住の理学療法士のロビー・オオハシのスカイプインタビューのパート1/2。ロビーの経歴や、現在指導や治療を行う際に基本原則としている、彼の考え方に関して、話してくれています。

サッカーのためのTRXトレーニング(ビデオ)

TRX®トレーニングの教育ディレクターであるフレイザー・クェルチが、サッカーのスキルアップに役立つサスペンショントレーニングをご紹介します。クリエイティブなアプローチを御覧ください。

ACL障害予防 パート1/2(ビデオ)

理学療法士ギャリー・グレイが、ストレングスコーチのジョー・トフェリを迎えて送るグレイインスティテュートニュースレター ACL障害予防 パート1/2。スポーツや日常生活において、膝はどのような動きをするのか?前十字靭帯損傷を予防するための方法とその基本の考え方をシェアします。

TRX®とUSBのフュージョンエクササイズ

DVRT開発者のジョシュ・ヘンキンが、USB(アルティメイトサンドバッグ)とTRXサスペンショントレーナーを組み合せて、相乗効果のある動きのエクササイズをご紹介します。

アナトミー・トレインと力の伝達 パート2/2

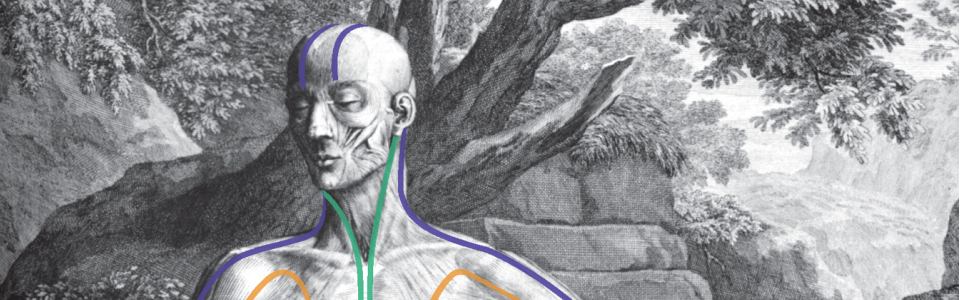

アナトミー・トレイン アナトミー・トレインとは、筋筋膜の外層を通る、機能的な力の伝達の主要な通り道を記そうと試みたものである(マイヤーズ 2009) 。アナトミー・トレインは、鍼治療における経線と共通する要素を持つものの、その基礎となっているのは、西洋の筋膜解剖学である。筋筋膜経線を作るためには、下記が必須となる。 ひとつの構造から他の構造へと、筋筋膜の生地の目を辿るようにする。 できるだけ、まっすぐのラインをとる('滑車'を介さない限り、コーナーを通ることはできない)。 力の伝達を妨げる、筋膜の壁を途中で通り抜けない。 図1)アルビナスのよく知られた絵にアナトミー・トレインの図を重ねている。 この手法を用いることで、他章で詳しく解説した、筋筋膜のアウターバッグを通る12組のコネクションを見つけることができる(マイヤーズ 2009, AnatomyTrains.com)。総体的に言えば、身体の前、後ろ、側面、体幹の周囲やアーチの下、腕に沿って、反対側の肩帯と骨盤帯、脚や体幹のコアを通る、解剖可能なはっきりとした筋筋膜の繋がりのラインが存在する。 それぞれのラインに関わる筋膜、筋筋膜、軟部組織の構造は下記の通り。ラインを構成している個々の筋肉の付着部は、アナトミートレインの理論では、ステーション=駅となる。これらの連結部において、ラインが骨膜や靭帯といったインナーバッグに接続していたとしても、力の伝達は筋肉の付着部を越えて、筋膜によって伝達される。力の伝達の程度、タイミングや詳細なメカニズムは計測されたり解明されてはいないものの、筋肉と筋肉は筋膜によって連結しているということは考慮する価値のあることである、というのは既にエビデンスによっても支持されていることである。この考え方は、筋肉は骨に付着している、という狭義な認識に有益に付加されうるかもしれない。体内で骨に直接骨に付着している筋肉などひとつもない。筋肉は常に結合組織の構造を介して骨に付着しているのである(ヴァンデルワール 2009)。 スーパーフィシャルフロントライン: 足趾伸筋群、前下腿区画、大腿四頭筋、腹直筋と腹腱膜、胸骨筋と胸骨軟骨筋膜、胸鎖乳突筋 スーパーフィシャルバックライン: 短趾屈筋群と足底腱膜、下腿三頭筋、ハムストリングス、仙結節靭帯、腰仙筋膜、脊柱起立筋、帽状腱膜 ラテラルライン: 腓骨筋群、外側下腿区画、腸脛靭帯、股関節外転筋群、外腹斜筋、内外肋間筋、胸鎖乳突筋および板状筋 スパイラルライン: 板状筋、(反対側)菱形筋、前鋸筋、外腹斜筋、(反対側)内腹斜筋、大腿筋膜張筋、腸脛靭帯前部、前脛骨筋、長腓骨筋、大腿二頭筋、仙結節靭帯、脊柱起立筋 スーパーフィシャルバックアームライン:僧帽筋、三角筋、外側筋間中隔、手根・手指伸筋群 ディープバックアームライン: 菱形筋、肩甲挙筋、ローテーターカフ、上腕三頭筋、尺骨筋膜、内側側副靭帯、小指球筋群 スーパーフィシャルフロントアームライン: 大胸筋、広背筋、内側筋間中隔、手根・手指屈筋群、手根管 ディープフロントアームライン: 小胸筋、鎖骨胸筋筋膜、上腕二頭筋、橈骨筋膜、外側側副靭帯、拇指球筋群 フロントファンクショナルライン: 大胸筋(下縁)、半月線、錐体筋、股関節内転筋群(長内転筋、短内転筋、恥骨筋) バックファンクショナルライン: 広背筋、腰仙筋膜、大殿筋、外側広筋 イプシラテラルファンクショナルライン: 広背筋(外側縁)、外腹斜筋、縫工筋 ディープフロントライン: 後脛骨筋、長趾屈筋群、深後区画、膝窩筋、後膝関節包、内転筋群、骨盤底、前縦靭帯、腰筋、腸骨筋、腰方形筋、横隔膜、縦隔、舌骨筋複合体、口腔底、口顎筋群 ここで確認しておいて欲しいのは、現時点において、アナトミー・トレインは単なる図式であり、地図にしかすぎないということである。臨床的観察や常識、そしていくつかの解剖によって支えられてはいるものの、これらのラインを通る力の伝達の程度は、未だ数値として確認されておらず、科学的に証明されるレベルにはまだ到達していない。アナトミー・トレインは、治療の方法ではないが、理学療法やリハビリ、パーソナルトレーニング、パフォーマンストレーニング、そしてあらゆるタイプの徒手療法においての身体の見方の助けとなる方法のひとつであるということも忘れてはならない。 それぞれの筋筋膜経線は、そこに含まれる筋肉各々が持っている機能を超えた機能を備えているようであり、それらの経線の中には、人間の経験における"意味"を与え得るものもある。この主観的ではあるものの駆り立てられる要素は、臨床においても観察され、ストレスを受けたり損傷した部位の組織の修復に、セラピストが適用する全体的な計画の提唱ともなりえる。 このシステムを簡略に見てみよう。スーパーフィシャルフロントライン (爪先から乳様突起までを通るライン) は、しばしば慢性的な恐怖のパターン(驚愕反応)によって短縮する。科学的な証明はされていないものの、このパターンは頻繁に観察され、強い、あるいは慢性的な恐怖の感情は、しばしば、スーパーフィシャルフロントラインの構造の筋肉的(そして筋膜的)な短縮として、姿勢や動きのパターンにはっきりと現れる。 図2)予期しない大きな騒音を突然聞かされる直前と直後の被験者の図。驚愕反応(種族及び文化的に普遍の行動) が、スーパーフィシャルフロントラインの強い収縮により、人体の傷つきやすい部分を反射的に守ろうとする反応をしていることを見ることができる。図は、フランクジョーンズの快諾により転載。 このパターンがクライアントに見られる場合、どのような治療の手法を用いる場合においても、スーパーフィシャルフロントラインの組織を開き、伸張し、引き上げることによって、その治療の持続性と効果を向上させることができる。逆に、この身体全体を見るという考え方を取り入れることなく局所的な治療を施した場合、患者は治療を必要としていた部位的な損傷を引き起こした、元々のパターンに戻り易い傾向にある。 私達が初期的な胎児の弯曲から、成人の一次弯曲と二次弯曲のバランスのとれた立位になるためには、スーパーフィシャルバックラインが短縮し強化される必要がある。この発達の過程においての何らかの妨害は、一次弯曲と二次弯曲間のバランスの崩れとなる。このバランスの崩れは、慢性的な筋肉の代償を引き起こすことに繋がる。慢性的に制限を持つ筋肉は、時間の経過と共に筋膜の拘縮を引き起こすが、観察を基にした推論においては、この力は身体の他の部位に伝達される、あるいは分配される(テンセグリティーのセクション参照)と言われている。 図3)スーパーフィシャルバックラインを記した図(A)と一つの連続した筋筋膜として解剖した検体(B) 写真の著作権は、著者に帰属する。 これらの連続的に繋がっている筋筋膜繊維における経線は、ある分節から他の分節への筋筋膜の伝達の共通した(しかし、限定ではない)通り道である。結果、神経学的、筋肉的、そして究極的には筋膜的に保たれた、一般的に認識されている姿勢のパターンが現れる。多くの筋膜に働きかけるセラピーが目指しているのは、そこにある筋肉や癖のパターンが、より良い状態へ変化する機会を与えられるように、これらのパターンを自由にすることである。これらの拘縮した筋膜をリリースすることなしに、筋肉のトーンや神経学的な習慣を変化させようとする施術法は、はなから"無謀な戦い"と言えるであろう。 この理論を、ここに表示されているクライアントに適用してみよう。この少女が持つ首の痛みは、彼女の膝の位置に直接的に関係している。彼女の膝が過伸展することにより、二次弯曲は一次弯曲となり、彼女の身体は、その他の2つの二次弯曲を代償することを強要される。これが、腰痛あるいは、このケースのように首の痛みとなって現れる。 (写真を見るだけでは分からないが、このパターンは逆の順序でも起こりうる。代償への適合のパターンが起こる順番を知ることは必要ではなく、関心を持つ程度で充分であろう。彼女の膝のポジションと首のポジションには関係性があり、どの順番で変化が起きたかに関わらず、全体として、そのどちらも解決される必要がある。) 図4)問題は常に局所に現れるが、この女の子の治療前の写真(左)では、スーパーフィシャルバックラインの全体的なバランスの問題が、はっきりと見られる。治療後の写真(右)では、よりまとまってバランスがとれているが、この全体的な向上は、局所的な問題解決の持続性をサポートするであろう(ロバート・トポレックの快諾により使用)。 彼女の首に局所的に上手く働かない部分がある、あるいは損傷があるとして、その際に行う局所的な治療の効果をより持続させるために補助的に行うこととして最良なのは、彼女の足首の慢性的な底屈、そして膝と腰椎の過伸展のパターンに対して”筋膜的再教育”(多くのメソッドが適用される)を行うことである。右の治療後の写真では、このようなパターンを全体として捉えることができ、またその必要のあることが現れている。治療後の写真では、スーパーフィシャルバックラインがバランスのとれた連続した弯曲を描いていることに注目して欲しい。これによって、新しいパターンは補強され、その維持の永続性をも高めることになる。 テンセグリティ テンセグリティの考え方については、他の章で詳しく説明している。人間の運動のための構造が、数学的に定義づけられているテンセグリティの正式なモデルとして表現できるか否かは疑問であるものの、人間の身体が張力に依存した構造であるということには疑問の余地がない。人間の骨を積み重ねるだけで、骨格を再現することはできないし、靭帯が存在していたとしてもそれだけでは支えることもできず安定感もない。 骨格の周囲に張り巡らされた”筋筋膜構造”の外層が存在することによってのみ、人間の骨格は、機能的に立ち、調整し、安定することができるのである。 図5)もし身体が、この興味深いテンセグリティモデルに似通った働きをしているのであれば、アナトミートレインのラインは、孤立した圧縮の要素である骨が浮かぶ、張力の海のような環境を作りあげる長い弾力性のあるゴムとして捉えることができる。(写真とデザインの著作権はトーマス・フレモンスに帰属 intensiondesigns.com) これらの筋筋膜の経線が、骨格の枠組みを安定させると同時に調整することのできる、全体的で測地線的な張力複合体として考えることは価値のあることであろう。言い換えるならば、身体は(怪我をしたり間違った使い方をしていなければ)生体力学のテキストブックに表現されているような、”ストレスにフォーカスした機械” ではなく、“ストレスを分散する機械” であり、筋筋膜の経線は、身体のテンセグリティーが下記の項目を実現するために、共有した(限定ではない)通り道を提供する。 筋肉や筋繊維芽細胞の収縮を介しての緊張に、プレストレスを与えるため。 筋肉、筋繊維芽細胞、又は治療を介しての調整能力のためにプレストレスを和らげるため。 一部にかかっているストレスを、ラインの上下に分散するため。 結論 アナトミー・トレインの筋筋膜経線は、確立された科学的な事実ではなく、”デザインから導き出された主張” である。著者は、今後の研究によりラインの詳細が修正されること、更に分野を広げること、あるいはよりより地図に書き換えることがあることを理解している。実際の領域に合致する地図は存在せず、新たなイメージのメソッドによって新しい地図が生み出されるのである。 上記を踏まえた上で、治療やアセスメントにおいて、これらの全体的な考え方や、”筋膜網全体”の繋がりによって、その効果や持続性が向上することを支持する臨床的報告は増加している。 参考文献 Barral J-P, Mercier P 1988 Visceral Manipulation Seattle: Eastland Press Biel A 2005 Trail Guide to the Body, 3rd ed. Boulder, CO: Books of Discovery Chaitow L 1980 Soft Tissue Manipulation Wellingborough UK; Thorson’s Dart R 1950 Voluntary musculature in the human body: the double spiral arrangement. Brit. J. of Physical Medicine 13: 265-268 Hoepke H 1936 Das Muskelspiel des Manschen Stuttgart: G Fischer Verlag Ingber D 1998 The Architecture of Life Scientific American 98:1, pp 48 – 57 Ingber D 2006 Mechanical control of tissue morphogenesis during embryological development. Int. J. of Developmental Bio. 50:255-266 Ingber D 2006b Cellular mechanotransduction: Putting all the pieces together again, FASEB Journal 20:811-827 Juhan D 1987 Job’s Body Tarrytorn NY: Station Hill Press Kendall F, McCreary E 1983 Muscles: Testing and Function, 3rd ed. Baltimore: Williams & Wilkins Moore K, Persaud T 1999 The Developing Human, 6th ed. London: W.B. Saunders Muscolino J 2010 The Muscular System Manual Maryland Heights, MO; Mosby Elseveier Myers T 2009 Anatomy Trains, 2nd ed Edinburgh: Churchill Livingstone Snyder G Fasciae: applied anatomy & physiology Kirksville, MO: Kirksville College of Osteopathy Tomasek, J Gabbiani G, Hinz B et al. 2002 Myofibroblasts and mechanoregulation of connective tissue modeling Nature Reviews, Molecular Cell Biology 3:349-363 Upledger J, Vredevoogd J 1983 CranioSacral Therapy Chicago: Eastland Press Van der Wal J 2009 The Architecture of the Connective Tissue in the Musculoskeletal System – An often overlooked Functional Parameter as to Proprioception in the Locomotor Apparatus Fascia Research II: Munich: Elsevier GmbH Varela F, Frenk S 1987 The organ of form. Journal of Social Biological Structure 10: 73-83 Williams P 1995 Gray’s Anatomy, 38th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone

TRX® RIPトレーニングのスィートスポット(ビデオ)

TRX®RIPトレーニングの開発者であるピート・ホルマンが、レジスタンスコードをより有効に使用し、RIPトレーニングをより効果的に行うための、ちょうどいいスポットの見つけ方を解説してくれます。ベーシックな情報って、意外に見落とし易いですよね。

ロビー・オオハシ インタビュー#1 パート2/2

トラビスと、シカゴ在住の理学療法士のロビー・オオハシのスカイプインタビューのパート2/2。西洋文化圏の人と日本人の体型や、関節の違いに関して、そしてロビー自身の失敗の経験を基にしたアドバイス等、興味深い話題でいっぱいです。

着地のトレーニング方法

スピード、クイックネス、アジリティーの指導者である、リー・タフトが、アスリートの着地のテクニックとパワーを、より安全で効果的に指導するための、トレーニングのプログレッションを紹介します。

ACL障害予防 パート2/2(ビデオ)

理学療法士ギャリー・グレイとストレングスコーチのジョー・トフェリによるグレイインスティテュートニュースレター ACL傷害予防のパート2/2。前十字靭帯損傷の予防のために、トレーニングの中でどのような動きを導入するのかをご紹介します。