マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

解剖クラスで学べること

LAで活躍する理学療法士、諸谷万衣子さんは解剖クラスの翻訳チームとして3年間にわたり解剖クラスに参加をしてくださっています。万衣子さんがクラスに関わることで気づいたこと、発見したことはどんなことでしょうか?

関節可動域への身体構造の影響

関節可動域の制限要素は何かを研究したリサーチは数多く存在しません。様々な記事の参照文献として引き合いに出されるリサーチは、いつ実行されたもので、その内容はどの程度関連性があるものなのか?解剖クラスのアシスタントを務めるホリーからの情報シェアをご覧ください。 参照文献:Johns, R. J. and Wright, V. (1962) Relative importance of various tissues in joint stiffness. J. Applied Physiology. 17, 824-828.

筋膜の負荷への反応

筋膜の粘性、弾性、塑性、再構築という性質と、筋膜のさまざななタイプの負荷に対する反応について、トム・マイヤーズが具体的にわかりやすく解説をします。

人間と動物の身体構造の違い

アナトミートレインズ ストラスチュアルインテグレーション ( ATSI ) プラクティショナーである加奈さんに、動物の解剖と人体の解剖を比較して気づいた相違点や、人間の身体と心理の関わりに関してお話を伺いました。

解剖クラスでの気づき

解剖クラスに通訳として参加してくれている近藤拓人さんが、クラス参加中に発見したこととは?呼吸の圧を調整する身体構造の層や外眼筋に関しての気づきをシェアします。

バイオメカニクスと細胞間のコネクション

身体構造のバイオメカニクスは、維持継続できるものでなくてはなりません。人体の70兆個(ビデオでは7兆個と言い間違えていますが)もの細胞や、それらの細胞から成り立っている全ての組織は、機械の部品のように組み合わされたものではなく、一つの細胞から成長したもの。トムの解説をご覧ください。

USB高強度ワークアウト

アルティメイトサンドバッグを1つ使って実践できる、高負荷、高強度のワークアウトの例を、コーチ・ドスが90ポンド(40kg)のサンドバッグを使って実際に実行します。ただ飛び跳ねて心拍数を上げるのではなく、高負荷を使用したチャレンジ度の高いサーキットをぜひお試しください。

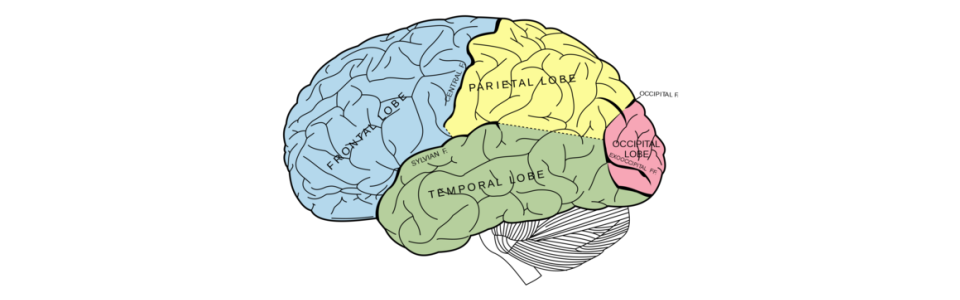

慢性疼痛を予測するために脳を見てみよう

腰痛は非常に一般的です。事実、一年に一度も腰痛を患わないなんていう人は、少し異常でしょう。(もちろん、何か重要な体験をしそこなっているというわけではありません)。 幸い、たとえ腰痛を患ったとしても、かなりの短期間で回復する確率は高いものです。急性腰痛の90%以上は、特別な介入がなくても数週間から数ヶ月程度で自然治癒します。しかし、人によっては痛みが慢性化することがあり、何年間も継続してしまうことがあります。腰痛がたどる経過には、なぜ人によってこれだけの差が現れるのでしょうか? 腰だけに目を向けていては、その答えは見つからないでしょう。専門家は長年にわたって身体検査の結果を参照にして腰痛のアウトカムを説明しようと努めてきました。しかし、姿勢、コアストレングス、脊椎と椎間板の健康状態のエビデンスの収集は、正確な予測を立てるにはほとんど役に立ちません。姿勢とMRI結果は、痛みとの関連性が乏しく、腰痛の原因となる構造的/物理的な所見さえひとつも見つかりません。 もっと最近では、主観的な要因を重要視するようになりました−疼痛の強度、ネガティブな気分、破局化、うつ状態、仕事の満足度など。これらの要因の説明は、腰部の物理的状態をただ見ていくよりも、腰痛のアウトカムを予測するのに少しは役立つでしょう。しかし、多くの疑問が残ります。 ヴァニア・アプカリアン博士の研究所による最近のいくつかの研究では、痛みを説明する"聖杯"を発見したのかどうかがかなりの賢人たちを湧かせることになりました――ある人は慢性疼痛を発症してしまい、またある人は回復することがあるといったことの正確な要因です。 もし、アプカリアン博士が正しければ、聖杯は脳にあるということになります(ひとつ重要な注意点と警告:脳が痛みの主な原因であるとしても、痛みが"気のせい"であるとか、痛みは自分のせいである、痛みは自分で忘れられる、身体は関係ないなどと、ここで言っているのではありません。) アプカリアン博士研究所の論文から抜粋したものを下記にあげます(このポストの最後をご参照ください。各論文の全文は、フリーオンラインでご覧になれます)。腰痛の有無に関わりなく、回復期や慢性期などさまざまな段階の脳のスキャンが主に含まれた彼の研究は大変興味深く、その解釈や結果をまとめるのに役立ちます。 侵害受容、急性疼痛、動き、感情の関係性 痛みは、一般的に侵害受容活動による意識下の主観的経験である。Baliki 2015 意識下の急性疼痛の知覚は、非常に影響を受けやすい・・・痛覚は、価値判断を反映しその瞬間その瞬間で移り変わる。Baliki 2015 感情行動に関与する大脳辺縁系が、侵害受容と痛覚の橋渡しに重要な役割を果たしている。Baliki 2015 侵害受容器は、疼痛の知覚がなくても活動することがある・・・・私がこの投稿を書きながらも椅子に座りながらもじもじ姿勢を変えている主な理由は、私の皮膚や筋や骨を支配している侵害受容器が私の姿勢を調整する必要があると命令しているからである。Baliki 2015 意識的に痛みを認知していなくても、行動の侵害受容性制御は繰り返し起き、"潜在意識"となる。Baliki 2015 日常の運動は、各個人の自然な関節可動域を越えれば、ケガや組織ダメージを起こしやすい・・・これは、運動行動は侵害受容器によってひとまとめに抑制されるという結論を裏付ける。Baliki 2015 我々は、侵害受容が痛覚の存在なしに起こり続けるということと、それが基本的な生理的過程であるということに私たちは異議を唱える・・・痛みが存在しなければ、侵害受容によって調節される行動は、すでに成立している習慣的な行動範囲によるものと推定する。それとは対照的に、痛みが引き起こされると、これにより末梢神経と脊髄に新たな侵害受容性学習/感作を起こすこととなる。嫌悪感を抱くような経験から受けとる価値観やサリエンシー(強烈な体験による痛い記憶)によって増強される情動学習も同様である。Baliki 2015 急性疼痛から慢性疼痛への移行 負傷による急性疼痛を経験した被験者のごくわずかなものが、慢性疼痛に進行する。Hashmi 2013 急性腰痛患者の大半(90%以上)では、しつこい痛みがほとんどないかまったくなく、一日または数週間で完全な機能回復を果たした。Apkarian 2009. この領域が慢性疼痛に関してまだ取り組んでいない2つの批判的な問いとは:1)どのような人が発症しやすいのか? そして、2)発症しやすさの根底にあるものは何か? Hashimi 2013 これまでの臨床研究は、人口動態や感情状態、ライフスタイル、併存疾患、その他といった慢性疼痛を起こす多くのリスクを明らかにしたが、全体としては、こうしたパラメーターは慢性疼痛の分布の中では比較的小さな部分を占めているにすぎない。それとは対照的に、脳の解剖学的そして機能的特徴は、80%~100%の精度で慢性疼痛の発症を予測する。Hashmi 2013 今では、慢性疼痛を持つ脳の解剖学と生理学は、急性疼痛を経験している健常者の脳とは異なることを示す十分な証拠がある。Vachon-Presseau 2016 人間や動物に関する一連の論文は、報酬を得ようとする動機付け行動の中心である皮質辺縁系が、急性疼痛ではモジュレーターとして、慢性疼痛ではメディエーターとして働くと特定した。Vachon-Presseau 2016 脳の縦断画像研究で、深刻な腰痛歴がある人を1年間追跡した。この間、痛みと脳のパラメーターが度々記録された。この研究がスタートする時に、内側前頭前野と側坐核の同期性の強さ(つまり、機能的連結性)は、被験者が一年後にそのまま慢性に移行するであろうことを予測した(80%以上の精度)。Apkarian 2016 持続的に増大するmPFC―NAc間の機能的連結性は、感情的サリエンシーの信号の増幅として理解できるかもしれない。Vachon-Presseau 2016 皮質辺縁系のあらゆる分野は、継続的な疼痛状態から影響を受けるか、または、継続する疼痛状態を制御あるいは増大するという有力なエビデンスがある。Vachon-Presseau 2016 慢性疼痛の再定義 慢性疼痛の定義は、単に長く持続する痛みとか正常な治癒期間を越えて続く痛みなどといった同じような言葉を繰り返し当てはめているにすぎない。Baliki 2015 私たちは、慢性疼痛の新たな定義を提案する。痛みを、そのセンセーションによって定義するのではなく、行動適応を制御する神経生物学機構を強調した定義を提案する。そして、私たちは、疼痛の持続性は、皮質辺縁系の学習機構による皮質の再構成を介して起こると仮説を立てる。Baliki 2015 侵害受容から疼痛への変換を開閉する閾値メカニズムでの長期的な変化も、慢性疼痛への移行の根底にある。さらに私たちは、閾値のシフトはシナプス学習を基にした再機構を発動させる辺縁系の回路によって決まってくることも提案する。つまり、これらの考えを簡単にすると、疼痛の意識的知覚のための中脳辺縁系域値の低下としてまとめることができる。これは機能的に、脳を痛みに対して中毒の状態にしてしまうことである。Baliki 2015 慢性疼痛とネガティブな気分の関係 侵害受容や疼痛が身体的損傷に対して行動を制限することで私たちを保護するのと同様に、ネガティブな気分というのも危機に曝されることを最小限に抑え、行動を抑制することで生存を促進する。Baliki 2015 慢性疼痛の症状と海馬の体積の減少が関連づけられるのと同様に、うつ症状も海馬体積の減少に関連すると、多くの論文が示唆している。Baliki 2015 よって当然、これらの症状が併存することが多いのは驚くべきことでもなく、実際、現在ではネガティブな気分と急性疼痛や慢性疼痛の間の相互関係に関する論文がわずかではあるが発表され始めている。Baliki 2015 意義と新たな疑問 この研究は、既にわかっていることに加えて何を提供してくれるのでしょうか? 慢性疼痛は中枢性感作と脳の変化であると理解してきました。しかし、これらの変化は継続的な末梢からのインプットによって引き起こされているという可能性はまだあったのです。アプカリアン博士の研究では、末梢性侵害受容は慢性疼痛の中心的な要因ではないと示唆しているようです。 いくつかのアプカリアン博士の研究は、さらなる追試を実施する必要があるということと、彼の所見を異なる角度で理解する人もいることを追記しておくべきでしょう。 私は間違いなく、彼の数多くの論文で基本的に未解決な疑問をアプカリアン博士に訊ねるでしょう: 仮に慢性疼痛の大部分が脳の情動系によるものであるならば、実際問題として、治療や予防に役立てるために私たちに何ができるでしょうか? そして、慢性疼痛から回復した人たち(私を含めた多くの人たち)の脳はどうやって変化していったのでしょうか? 彼らの脳は、進化したのでしょうか、それとも退化したのでしょうか? 私は、すべての人に当てはまるような、いかなる特定個人の動きや恐怖感、価値観、意義といったものと脳との無意識な結びつきを変えることへの成功への簡単な答えは存在しないのではないかと推測します。 参照文献 Apkarian, A Vania, Marwan N Baliki, and Melissa A Farmer. 2016. “Predicting Transition to Chronic Pain” 26 (4): 360–67. doi:10.1097/WCO.0b013e32836336ad Hashmi, Javeria A., Marwan N. Baliki, Lejian Huang, Alex T. Baria, Souraya Torbey, Kristina M. Hermann, Thomas J. Schnitzer, and A. Vania Apkarian. 2013. “Shape Shifting Pain: Chronification of Back Pain Shifts Brain Representation from Nociceptive to Emotional Circuits.” Brain 136 (9): 2751–68. doi:10.1093/brain/awt211. Vachon-Presseau, E, M V Centeno, W Ren, S E Berger, P Tétreault, M Ghantous, A Baria, et al. 2016. “The Emotional Brain as a Predictor and Amplifier of Chronic Pain.” Journal of Dental Research 95 (6). International Association for Dental Research: 605–12. doi:10.1177/0022034516638027. Baliki, Marwan N, and A Vania Apkarian. 2016. “Nociception, Pain, Negative Moods and Behavior Selection” 87 (3): 474–91. doi:10.1016/j.neuron.2015.06.005.Nociception. Apkarian, A.V., Balik, M.N., Geha, P.Y. 2009. “Towards a Theory of Chronic Pain.” Progress in Neurobiology 87 (2): 81–97. doi:10.1016/j.pneurobio.2008.09.018.Towards.

腰部と肩のレジリアンシー構築

多くの人達を悩ます問題となりがちな身体部位が2つあるとすれば、それらはおそらく腰部と肩複合体でしょう。身体部位がうまく働かなければ、これらは理にかなっています。心地よく感じなければトレーニングするモチベーションは上がりませんよね。 では、どうすれば良いのでしょうか?私たちのダイナミックバリアブルレジスタンストレーニング(DVRT™)システムでは、複雑な問題にシンプルな答えを提供することを試みています。なぜDVRTが、効果的なのかを本当に理解するために、腰部と肩複合体によくありがちな問題を理解してみましょう。 股関節可動性の欠如:グレイ・クックとマイク・ボイルは、身体の様々なエリアの目的を理解するためのシンプルなモデル"ジョイントバイジョイントアプローチ"を提供してくれました。このコンセプトは、身体の関節は、交互に安定性と可動性の優位性を持つことを表しています。このモデルによって身体には可動性と安定性のエリアが交互に連なることを理解することができます。 股関節のように可動性優位のエリアが動かなくなれば、その上のエリアが失われた可動性を生み出そうとします。この場合、腰部(安定性優位である)が可動性のエリアになろうとしてしまいますが、その能力を持たないエリアにとって、これは確実に障害のリスクを高めることになります。 私たちは、下半身と上半身の関節は、お互いに共通している、つまり、足と手、足首と手首、肘と膝、肩と股関節には、かなりの類似性があることも理解しなければなりません。私たちの日常生活での動きを見れば、身体は、相対する方向に動き、身体の筋膜ラインも相対するエリアのコネクションを表していることから、肩の可動性に欠ける時には、反対側の股関節を調べる必要があります。 コアの安定性の欠如:プランクやバードドックを行っていたとしても、コアの安定性に欠ける人が多いことに驚くことでしょう。では、コアの安定性は、肩や腰部にとってなぜ関連性があるのでしょうか?PNFの概念が提言するように"近位の安定が遠位の可動性をうみだす"からです。これは単に、コアと骨盤の浅層、深層、全ての筋肉群が適切なレベルで働いていなければ、不安定になり得るということです。だからなんだというのでしょうか? 進化の観点から考えるなら、脊椎の怪我はおそらく死を引き起こすでしょう。そう、何かに食べられてしまうでしょう!そのために、脊椎をより深刻な外傷に晒さないために、肩や股関節の可動性を許さないという保護的メカニズムなのです。 今回のメタボリックスタビリティーのエクササイズは、見慣れたものかもしれませんが、これらのドリルからより多くの効果を引き出すように行われています。ジムの中のみでなく、日々の動きにおいての身体のコネクションを可能にしてくれます。身体の連鎖を統合することに注目し、動きへのフィードバックを与えることで、これら"従来の"コアエクササイズが劇的に変化することを発見するでしょう。 それが、このビデオシリーズでのプログレッションで、強化のためのみではなくフィードバックのためにも負荷を使用する方法をご紹介する理由です。全てのエクササイズが次のエクササイズへの層を少しずつ構築していることを発見するでしょう。それが、ランダムなエクササイズのみではなく、トレーニングのシステムを持つことがより大きな成功を築き上げる理由なのです。

足底筋膜炎のためのテーピング

足底筋膜炎など、測定にかかるストレスを軽減したい状況の際に、効果的なテーピング方法のアイデアを、理学療法士のアダム・ウルフがシェアします。簡単にできるテーピング法を試してみてください。

動きの癖とパターンの再獲得

股関節を左右比較して片方が回旋しやすいというような傾向にトレーナーが気づく時、ここで常に問題になることは、それをどのように修正していくかということです。しかし、私は、いかなる"修正"を施す前に、パフォーマンスに影響するようなライフスタイルの要因や非対称的な回旋をする傾向があるかどうか、特に姿勢やパソコン使用、職業関連において知りたいと思っています。 私たちが修正したとしても、それは維持されるのでしょうか? もし、悪い動きの癖を強調するような問題がライフスタイルにあれば、答えは"ノー"となるでしょう。 この職業に長年携わっていると、職場まで毎日1時間も運転することなどをクライアントは伝えてくれないことに気づくことがあります− アクセルがどちら側についているか認識していないように。つまり、運転中の片側のハムストリングは、ずっと伸長したままになっています。もう一方の脚は、その脚の下で手前に引き寄せられているという場合もあります。何かピンときませんか? 仙腸関節の問題が、右利きか左利きかという利き側に関係するということは分かります。コンピューターの画面やキーボードがどう配置されているかによって、コンピューターが問題を引き起こすことも分かります。 もちろん、これらは潜在的な問題です。 ライフスタイルが姿勢やパフォーマンスへ与える影響は、ワークアウトのやり方が与える影響と同等かそれ以上に大きいというのが私の見解です。あなたには、どんなプログラムが必要ですか? エクササイズの選択肢を選ぶ前にライフスタイルを見直してみませんか? このことを理解していない人がいますが、身体を動かすときの自分の癖や傾向は、ワークアウトではほぼ対抗できません。もし、背中を丸めて8時間もコンピューター前に座っていたとして、それからバックエクステンション10回を3セットするとします− そう、簡単に計算できますね。何かを変えられるとは思えません。 ライフスタイルは、姿勢や身体ポジション、固有受容感覚に莫大な影響を及ぼします。自分の身体をどのように使うかという選択は、ほぼ無意識のレベルで行われます。まず、腰を曲げるのか、それとも股関節を屈曲するのか? 脊柱を回旋するのか、股関節で回旋するのか? あなたのクライアントにコンディショニングやリハビリテーションを指導していると、必ず彼らのワークアウトやエクササイズの傾向が大きく影響してきます。彼らのライフスタイル、姿勢、人間工学、寝姿勢など彼らが行う他の活動も、大きく影響します。 さて、ワークアウトでどのようなことをしますか? 私たちは、ライフスタイルで欠けているものを補おうとします。あるパターンを十分行っていないとしたら、たいていワークアウトで私たちはそのパターンを再活性化しようとしているのです。こうしたことは頻繁に見受けられます。 デスクワークから解放されたいがためにランニングにでかけたいと思う人は多いものです。しかし、デスクにかじりついていたため肩は丸くなり頭は前方に出ている彼らの姿勢を見れば、よほど優れた短距離走のメカニクスと持久力を持っていない限り、長距離走とその姿勢は、今さっきまでパソコンに向かっていたものとほぼ同じなのです。 コンピューターにかじりついているような人たちがランニングを楽しめるようにプログラムを組む際には、長距離の日を入れたら、何日か短距離も組み込むようにします。400mのダッシュが必要です。アップヒルランニングやアジリティートレーニングなども必要です。 この人がランニングを楽しんでいることは分かるのですが、あたかも車の全自動クルーズコントロール機能が作動しているように長距離を走るのは、実際悪い姿勢を長引かせることになります。一方、短距離走をしたり、速く走ったり、インターバルなどを行ったりする時は、肩を後ろに引いて姿勢は真っすぐ起き上がるようになります。 それから、短距離走と胸椎の回旋や股関節の可動性の運動をスーパーセットにします。このような走り方を間に挟めば、長距離ランニングの日をこれまで以上に楽しむことができるでしょう。 その人が好んで行っていることをやめさせる必要はありませんが、変更を加えることはできます。耐久性エクササイズに興味がある人が、縄跳びをより多く行ったり、あるいはランニングに相当するぐらい縄跳びをしたりすることに対して、私は大いに賛成です。単に縄跳びでは背中を丸めた姿勢になりにくく、一方、ジョギングではなり得るという理由があるからです。 これは、クオリティトレーニングの自己制御式側面です。 次に考えるべきことは、パターンの再獲得です。時に、私がエクササイズを話に出すと、セットや回数について話していると思われることがあります。そうではありません。私は、パターンの再獲得までコレクティブエクササイズをする方針です。それが10,000回であろうが10回であろうが私は気にしません。そんなことがは重要なのではなく、私は変化を求めているのです。 私は、クリップボードを眺めながらただプログラムを与えているのではありません。しっかり反応を観察しています。反応がみられたらならば、適応のためのトレーニングができるのです。 私のやり方は、そこが違うところです。私は、スクリーニングした後、最も不足し制限されている非対称なパターンに取り組むことにしています。もうチェック済なので分かっていますから。 そのパターンに取り組み始めたら、モビリティの制限がないことを確認しなければなりません。そこで、モビリティに制限が見られたら、それらを安定性やパターンのトレーニングに入る前に100%変えなくてはならないということでしょうか? もちろん、そういうことではありません。たとえ背屈が5度しか増えなくても、また、股関節の内旋が10度しか改善できなくても、私は間違えなくそれらを機能パターンにと取り入れていきます。 では、モビリティのトレーニングはこれで終わりになるのでしょうか? もちろん違います。いくらかのモビリティやパターンの再構築、安定化を得たら、また、繰り返しモビリティ、パターンの再構築、安定化を図って行きます。 次のトレーニングでパターンに変化が起きているかどうかチェックし、変化が確認されるまでこれらすべてを繰り返します。1ヶ月経過しても、それが最も不足しているパターンかもしれませんが、それでもこのトレーニング計画を変えるつもりはありません。なぜなら、最も弱いリンクに取り組んでいれば、他のすべての問題も改善されていくからです。 弱いリンクは制限の要因となる。 パターンの再獲得は、私たちのやり方です。もし、モビリティをさらに増やすことなくパターンの再構築を試みているのであれば、変化をもたらすことはできないでしょう。その人は、すでに不自然な支点や制限を軸に動いたりトレーニングしたりしていることになります。中枢神経系は制限を回避しようと働くようになり、克服しようとはしません。 私はクライアントに、少しずつ問題を乗り越えて行くか、それとも最初から制限の原因となるものを取り除くか、どちらかを選択する機会を与えています― 関節を安定させる筋群にある不適切なトリガーポイントや全体的なこわばりがあるのかもしれません。アライメントの悪さが共通する原因なのかもしれません。股関節のアライメントを整えるだけで足首の背屈に変化を見ることができます。 スクワットやデッドリフトにおいて、外反へ崩れる膝や回内してしまう足をよく目にします。これは背屈制限が原因であるとたいていの人は考えますが、もし、膝を外方に向けさせ、足の第1趾列と母趾と踵は床に着けたまま、少しずつ膝を内反の位置へと適応させると、背屈は直ぐに5度ぐらい増えます。その理由として、みなさんは、関節の動きが良くなった時、これは大腿骨を回旋することによって脛骨に回旋が起きたからだと考えるでしょう。その通りです。そのためのものです。しかし、なぜこうなったのかを説明するより、結果が伴うセットアップをしてあげることの方が重要です。 多くの人たちは、足や股関節が協働するポジションをとるためにスクワットやデッドリフトをどのようにセットアップするかを学ぼうとするより、ある事象がなぜ起こるのかということを討論したがります。この構図はおかしくないでしょうか? コレクティブトレーニングについて私たちが口にする時、たいてい出てくる一般的な質問は、量についてです。私は、最初に見られるプラスの反応を基に量を決めます− プラスの反応を得るために必要な量です。 次に、私はスーパーセットに気を使うほどには、セット数や回数については心配しません。パターンの再構築トレーニングのセットとセットの間にあなたは何をしますか? 私のクリニックでは、床の上でのモビリティワークに取り組みます。スティックやフォームローラーを使用したり、静的ストレッチや動的ストレッチなどいろいろです。 再構築されたパターンをもっと自然に感じ、制限を減少させるためにも、私は固有受容性バリアを開くように試みます。 反射性神経筋トレーニングをするとき、私はパターンをトレーニングしているわけではありません。ここでは、パターンを分解し、一部に負荷を利用し、反射的に正常な安定化をするような反応や対応を違った方法で練習させることにより、不足しているパターンを再構築するのです。 身体は欠如に対して無知です。私たちが行っていることは、それを固有受容性レベルまで持ち上げることで、その人がそれに対して何かしらのアクションを起こせるようにすることです。 癖やライフスタイルは、私たちの動き方に影響するでしょうか? もちろん影響します。トレーニングのみでなく、常にこのことを考えてみてください。ここで覚えておきたいことは、パターンの再獲得とは、修正したことがごく自然に起こるようになるまで、その動作を正しく行うということです。 いずれの提案も、みなさんのトレーニングプログラムの効果を上げ、将来的には生涯にわたってクライアントのトレーニングに役立つことにつながります。

レッグロワリング

コアのエクササイズとして利用されることの多いレッグロワリングエクササイズの、そのほかの利点や実行する際のポイントなどをマイク・ロバートソンがご紹介します。ぜひ試してみてください。