マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

可能性の高い容疑者:足底筋膜炎/同側の脚

足底筋膜炎の要因となっている可能性の高い容疑者とは?シリーズ第二弾のビデオでは、足底筋膜炎が起こっている側と同側の脚、特に足首背屈の制限を評価し、解消するための方法を、3Dに実践するアイデアをグレイインスティチュート学長のデーブ・ティベリオ博士がご紹介します。

可能性の高い容疑者:足底筋膜炎/反対側の脚

足底筋膜炎の要因となっている可能性の高い容疑者とは?シリーズ第三弾では、炎症を起こしている足とは反対側の脚が本来持つべき可動性と安定性を持っているのか否か?と確認するための方法をご紹介します。

可能性の高い容疑者:足底筋膜炎/体幹・コア

足底筋膜炎の要因となっている可能性の高い容疑者とは?シリーズ第四弾では、チェーンリアクションにおいて適切な役割を果たしていない体幹・コアの働きに注目します。

動きが筋肉のスイッチをオンにする

うまく働いていない筋肉があるとき、その筋肉の働きを正常に戻すために何をしますか?その筋肉を意識したり孤立化させようとしますか?身体全体のチェーンリアクション:運動連鎖を理解したうえで、どのようなアプローチを行うことが効果的なのかをGIFTプログラムの学長であるデビット・ティベリオ博士が解説します。

3DMAPS:全ては股関節次第

リハビリ、パフォーマンス向上、ストレングス、障害予防など、目指すゴールが何であれ、全ては動きに始まり動きに終わります。重要な関節の動きの中でも特に鍵となる股関節に注目してギャリー・グレイ博士が股関節の3Dの動きの理解の重要性を語ります。

実際の動き vs 相対的な動き:四肢の関節

グレイインスティチュートの多くのコースにおいては、実際の動きと相対的な動きを理解することの重要性の”説法”に、かなりの時間が割かれます。実際の動きとは、三次元空間における骨の動きのことを言います。それぞれの骨は、3つの回旋と3つの並進をすることができ(6つの自由度がある)ます。相対的な動きとは関節の動きのことを言います。隣接した骨間の相対的な動きは関節で何が起こっているかを決定づけます。多くの生体力学研究所においては、実際の骨の動きを計測するために複数のカメラが使用されます。三次元的な骨の動きが計測されれば、相対的な関節の動きが計算され(直接的に計測されることなく)ます。 運動に関わる専門家が、特定の活動やスポーツの一部である関節の動きを評価したりトレーニングしたりしようとするのであれば、相対的な関節の動きがいかに実際の骨の動きによって起こるのかを理解することの重要性は明白なものになるでしょう。いかなる相対的な関節の動きも(どの面におけるどの関節でも)、その一つの”同じ”動きを起こすための実際の骨の動きの組み合わせには、5つの異なったものが存在します。 股関節内旋を例にとってみましょう。私たちは、骨盤の実際の骨の動きと大腿骨の実際の骨の動きを考慮する必要があります。また、四肢の関節の相対的な動きは関節の遠位(下に位置する)の骨の位置によって名前づけられる(この例においては大腿骨)ことをよくわかっている必要があります。 右股関節の相対的な内旋は、以下の5つの実際の骨の動きの組み合わせによって起こります: 骨盤は定位置で、大腿骨が内旋する 遠位の骨の動きと相対的な関節の動きは同じ 骨盤は右へ回旋し、大腿骨は定位置 近位の骨の動きは水平面における内旋とは反対の方向であるが、相対的な内旋という結果となる 骨盤は左へ回旋し、大腿骨は骨盤より素早く内旋する 両方の骨が同じ方向に動くため、両方の骨が同じスピードで動くとすれば、相対的な関節の動きは起こらない。遠位の骨が素早く場合には、大腿骨の実際の動きと相対的な股関節の動きは同じものとなる 骨盤は右へ回旋し、大腿骨は骨盤より遅く外旋する 骨は同じ方向に動いている。近位の骨(骨盤)が大腿骨よりも素早く動いているため、大腿骨は外旋をしているが、相対的な股関節の動きは内旋となる。 骨盤は右へ回旋し、大腿骨は内旋する 骨は反対方向に回旋している。大腿骨の実際の動きと股関節の相対的な動きは同じであるが、骨盤が右へ回旋することにより股関節内旋の度合いは増幅する。 特定の活動のためには、どのような力が骨の動きを駆動しているのかを決定づけることも、また重要です。これらの力は物理学的(例:重力)でも、生物学的(例:筋肉)でもあり得ます。これは特に、両方の骨が同じ方向に動いている時重要となります。ドライバー(動きを駆動するもの)の方向と強さがどちらの骨がより早く動くかを決定づけます。関節の下側からの力(ボトムアップドライバー)は、通常遠位の骨をより早く動かします。関節の上側からの力(トップダウンドライバー)は、通常近位の骨をより早く動かします。 3DMAPS (3D運動分析&パフォーマンスシステム)では、全体的な動きの分析のために、足、手、そして目をドライバーとして(トップダウンとボトムアップの両方)用い、重力、床反力、モメンタムと組み合わせて使用します。そして、パフォーマンスシステムにおける動きは、ドライバーの一つを強調するためにトゥイーク(変化)させることができ、それによって、同じ相対的な関節の動きを起こす5つの異なった実際の骨の動きのどれでも作り出すことができます。

実際の動きvs相対的な動き:四肢の関節/股関節

三次元空間における実際の骨の動きの組み合わせで、隣接する骨間の関節の相対的な動きが起こります。股関節内旋を例に取り上げ、相対的な股関節内旋を起こす5つの異なった実際の骨の組み合わせをわかりやすく解説します。

実際の動きvs相対的な動き:四肢の関節/肩関節

三次元空間における実際の骨の動きの組み合わせで、隣接する骨間の関節の相対的な動きが起こります。肩関節内旋を例に取り上げ、相対的な肩関節内旋を起こす5つの異なった実際の骨の動きの組み合わせを解説します。

実際の動き vs 相対的な動き:脊椎関節

実際の動きと相対的な動きに関する以前の記事では、骨の動きと関節の動きの違いを理解することの重要性が解説されていました。四肢の関節における相対的な関節の動きは、定位置にある近位の骨に対して、遠位の骨が動くようにラベルづけされます。脊椎関節においての動きは、かなり異なった方法で表現されます。参照基準となるのは、上に位置する骨です。混乱を最小化するために、脊椎における上にある骨は、上位の骨(近位の骨ではなく)と呼ばれます。関節の下に位置する骨は、下位の骨(遠位の骨ではなく)と呼ばれます。 頭が動きの三面のうちの、どの面で動く場合にも、 “トップダウン”の順序で、脊椎関節の動きを起こします。駆動力は、脊椎を上から下へおりていきます。これと対照的に、脚の動きへの反応として骨盤が動くとき、この骨盤の動きは腰椎における脊椎の関節の動きを“ボトムアップ”で起こすでしょう。この場合の駆動力は、脊椎を下から上に上がっていきます。肩が、水平面で回旋するとき、動きは“トップダウン”で、胸椎と腰椎に伝わります。同時に頚椎は、“ボトムアップ”の動きを反対方向で経験することになります。駆動力は、同時に胸椎と腰椎に“下行”し、頚椎に“上行”するのです。 “同じ”左への頚椎の回旋を作り出すことができる5つの異なった実際の骨の動きを理解するために、ここでは頚椎の左回旋を例にとってみましょう。 相対的な頚椎の左回旋は、下記のような5つの実際の骨の動きの組み合わせで作られます: 頭部が左へ回旋し、肩は定位置 上位の骨の動きと相対的な関節の動きが同じ。この関節の動きは“トップダウン”ドライバーの結果である。 頭部は定位置で、肩が右へ回旋 下位の骨が右へ回旋することで、頚椎関節の相対的な動きは反対方向(左)という結果となる。 頭部も肩も左へ回旋するが、頭部がより早く回旋する 両方の骨が同じ方向へ回旋する際、両方が同じ速度で回旋する場合には、相対的な関節の動きは起きない。上位の骨がより早く動く場合には、実際の頭部の動きと相対的な関節の動きが同じ。上位の骨がより早く動いているため、これは“トップダウン”と呼ばれる。 頭部も肩も右へ回旋するが、肩がより早く回旋する 骨は同じ方向に回旋し、下位の骨(肩)が、上位の骨よりも早く回旋している。頭部は右へ回旋しているが、相対的な関節の動きは左回旋となる。下位の骨がより早く動いているため、これは“ボトムアップ”と呼ばれる。 頭部は左へ回旋し、肩は右へ回旋する 骨は相反する方向に回旋している。実際の頭部の動きと相対的な頚椎関節の動きは同じであるが、左回旋の度合いは、肩の右への回旋によって増幅している。頚椎関節の相対的な左回旋は、“トップダウン”と“ボトムアップ”の両方に駆動されている。 まとめとして、脊椎の動きの名称のルール(下位に対する上位)は、四肢の関節のルール(近位に対する遠位)と異なっています。動きは、トップダウン、ボトムアップ、あるいはその両方によって駆動され、それらは3つの面それぞれにおいて起こるでしょう。運動指導に関わる私たちは、クライアントが関わることを選択した活動が何であれ、この知識と理解を応用しなければなりません。私たちすべてにとってのチャレンジは、望んでいる相対的な関節の動きを結果として起こす、適切な実際の骨の動きの組み合わせを作ることができるテストの動き(そしてトレーニングプログラム)を利用することでしょう。

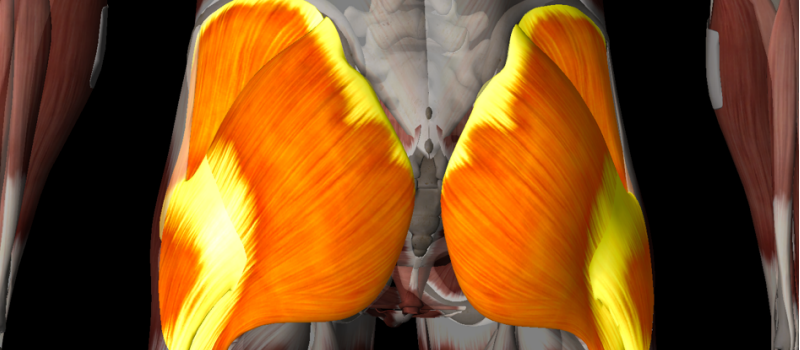

ファンクショナルマッスルファンクション もう一つ先の関節へ:臀筋群

以前のグレイインスティチュートの記事の中でも、実際の機能において筋肉がいかに働くのかを理解するためには、”解剖学的モデルのその先” へ向かう必要があるということに関して述べていました。従来の筋肉に対してのアプローチは、筋肉が通る関節を見て、その筋肉が短縮すれば何が起こるのかを解説するものです。多くの場合において、この観点は単一運動面に限られてしまいます。グレイインスティチュートのアプローチは(記事内でも述べられているように)3Dで、イコンセントリック(伸張&短縮)で、協働的で、タスク特化の筋活動に注目します。この記事のシリーズでは、その筋肉が直接通っていない関節への筋肉の影響に注目します。特に、関節を構成する骨のどちらか片方に筋肉が付着している関節、あるいは、”もう一つ先の関節”に注目します。 従来の観点 筋肉:大臀筋、中臀筋、小臀筋 筋肉が通る関節(股関節)のその先へと私たちの観点を広げれば、筋肉の役割(そしてこれらの筋肉のトレーニング/リハビリのためのオプション)、はよりパワフルなものになります。臀筋群は大腿骨と骨盤に付着しているため、”もう一つ先の関節へ”という観点は、臀筋の働きを理解するために、膝と腰椎を考慮しなければならないことを意味しています。 機能において、足が地面についている時に、大腿骨が伸展するとすれば、膝は伸展します。これは、臀筋は膝屈曲の減速に重要であることを意味し、これは大腿四頭筋と膝伸筋のメカニズムへのストレスを軽減します。足が地面に付いた状態で大腿骨が外転すれば、膝は内反のポジションに向かって外側に動きます。さらに重要なのは、動きが制御されていなければ怪我に繋がるかもしれない、膝の外反に向かう膝の内側への動きを減速できる臀筋の能力です。正常な機能である膝の内側への動きはまた、水平面の動きの結果でもあります。臀筋は大腿骨の外旋を起こすため、正常な機能の一部である大腿骨内旋の動きを制御するための重要な役割を担っています。”もう一つ先の関節”という観点から考えれば、膝関節の一番の友達は3つの臀筋であることを理解するのは、それほど難しくないでしょう。 チェーンリアクションの上方に向かって ”もう一つ先の関節” へと動くのは、やや難しいのですが、かといって重要でないわけではありません。仙腸関節の動きには制限がある(しかし重要な動き)ために、骨盤全体を一つの構造として考えれば、骨盤のいかなる動きも腰椎に影響を与えます。グレイインスティチュートでは、骨盤の動きによって起こされた腰椎の動きを”ボトムアップ”でドライブ(駆動)された動きと呼びます。この適用をわかりやすくするために、体幹が安定していると考えましょう。それぞれの面においての骨盤の動きは、腰椎において相反する動きを起こします。矢状面において骨盤が後方へ回旋する(伸展)時、腰椎は屈曲します。前額面において臀筋が短縮すれば骨盤は反対側で持ち上がります。この骨盤の動きは、収縮している筋肉群の側での側屈であり、これによって腰椎は、収縮している筋肉群から離れる方向へ側屈することになります。水平面において、臀筋群が短縮する時、骨盤は収縮している筋肉群から離れる方向に向かって回旋しますが、ボトムアップの影響で、腰椎は収縮している筋肉群の側への回旋をすることになります。 私達の ”心の目” が、臀筋群が腰椎の屈曲を起こし、離れる方向への側屈を起こし、収縮している側への回旋を起こすことができるのを見ることができれば、臀筋群の減速機能は、伸展、収縮側への側屈、向こう側への回旋であることがわかるでしょう。ただ、ここでは体幹が動いていないことを想定してスタートしたことを忘れないでください。全体的な動きにおいて、このようなことはあまり起こることがないでしょう。腰椎に関しての臀筋群の役割は、その動きが上から駆動されているのか、下から駆動されているのか、あるいは上下両方から駆動されているのかによって変わってきます。 身体が、協働的な、タスク特化の解決策を生み出すために全ての”パーツ”を組み合わせる時、全ての運動の専門家にとってのチャレンジとなるのは、臀筋群の潜在的な役割を認識することでしょう。動きに関わる専門家の皆さんは、動きの三面全てにおけるチェーンリアクションの原理原則を活用しなければなりません。3Dムーブメントアナリシス&パフォーマンスシステム(3DMAPS )の分析の動きは、全体的な動きにおけるそれぞれの面での臀筋群を評価できるようにデザインされています。動きの分析の結果は、現在の機能の状態のレベルに基づいて、臀筋群の機能を向上させるための戦略を提供してくれます。

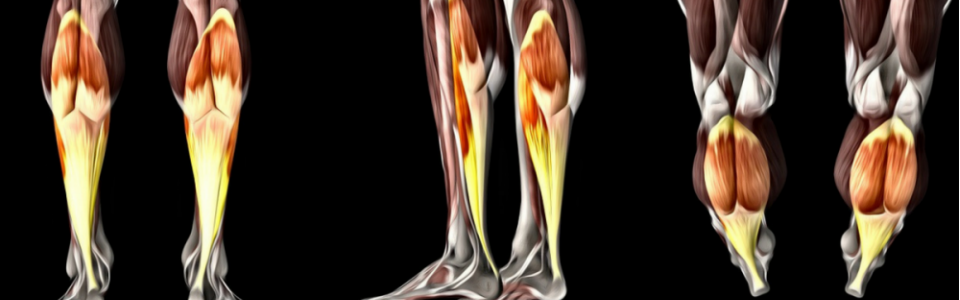

ファンクショナルマッスルファンクション もう一つ先の関節へ:ヒラメ筋

以前のグレイインスティチュートの記事の中でも、実際の機能において筋肉がいかに働くのかを理解するためには、”解剖学的モデルのその先” へ向かう必要があるということに関して述べていました。従来の筋肉に対してのアプローチは、筋肉が通る関節を見て、その筋肉が短縮すれば何が起こるのかを解説するものです。多くの場合において、この観点は単一運動面に限られてしまいます。グレイインスティチュートのアプローチは(記事内でも述べられているように)3Dで、イコンセントリック(伸張&短縮)で、協働的で、タスク特化の筋活動に注目します。この記事のシリーズでは、その筋肉が直接通っていない関節への筋肉の影響に注目します。特に、関節を構成する骨のどちらか片方に筋肉が付着している関節、あるいは、”もう一つ先の関節”に注目します。 従来の観点 筋肉:ヒラメ筋 筋肉が通る関節(足首と距骨下)のその先へと私たちの観点を広げれば、筋肉の役割(そしてこれらの筋肉のトレーニング/リハビリのためのオプション)、はよりパワフルなものになります。ヒラメ筋は脛骨と腓骨に付着しているため、”もう一つ先の関節へ”という観点は、ヒラメ筋の膝への影響を考慮しなければならないことを意味します。 機能において、足が地面についている時に、ヒラメ筋が下腿部を後ろに引っ張れば(足首背屈)、膝は伸展するでしょう。膝におけるヒラメ筋のこの機能は、歩行時に身体が足を超えて前に進み足首背屈が起こっている時に起こります。ヒラメ筋は、下腿部の前方への動きを制御することで、この背屈を減速します。体幹と大腿骨が前に移動し続けることで、膝の伸展が起こります。ですから歩行中は、ヒラメ筋が膝伸展の主動筋の一つになります。加えて、ヒラメ筋が距骨下関節における踵骨の外反を制御するため、前額面、水平面における膝関節の内側への動きを制御します:膝が外反ポジションに向かう動きを予防し、逆転させます。 チェーンリアクションの下方に向かって ”もう一つ先の関節” へと動くのは、やや難しいのですが、かといって重要でないわけではありません。ヒラメ筋は踵骨に付着していますから、”次の関節”は、足部の足根中足関節となります。ですから、後足部は近位の”骨”となり、前足部は遠位の”骨”となります。グレイインスティチュートでは、固定された前足部に対して後足部が動くことによって足根中足に起こる動きを、”トップダウン”でドライブ(駆動)されたと表現します。四肢の関節において近位の骨が固定された遠位の骨に対して動く時、関節の動きは近位の骨の動きとは反対の動きになります。これは、もし後足部が外反をすれば、前額面における足根中足関節の動きは内反になることを意味します。 この表は、ヒラメ筋が影響を与える踵骨の動きは何か、そしてmid-tarsal jointにおける”一つ先の関節”の影響の結果を示したものです。 ヒラメ筋は、後足部の下記の動きを減速します。。。 矢状面 - 背屈前額面 - 外反水平面 - 内転(内旋) そのため、ヒラメ筋は、足根中足関節における下記の動きを減速します。 矢状面 - 底屈前額面 - 内反水平面 - 外転(外旋) 3Dムーブメントアナリシス&パフォーマンスシステム(3DMAPS)の分析の動きは、全体的な動きにおけるそれぞれの面でのトップダウンドライブ、ボトムアップドライブ両方の足首と足部の動きを評価できるようにデザインされています。動きの分析の結果は、ヒラメ筋の機能的可能性全てにチャレンジするための戦略を提供してくれるでしょう。

ファンクショナルマッスルファンクション もう一つ先の関節へ:内転筋群

以前のグレイインスティチュートの記事の中でも、実際の機能において筋肉がいかに働くのかを理解するためには、”解剖学的モデルのその先” へ向かう必要があるということに関して述べていました。従来の筋肉に対してのアプローチは、筋肉が通る関節を見て、その筋肉が短縮すれば何が起こるのかを解説するものです。多くの場合において、この観点は単一運動面に限られてしまいます。グレイインスティチュートのアプローチは(記事内でも述べられているように)3Dで、イコンセントリック(伸張&短縮)で、協働的で、タスク特化の筋活動に注目します。この記事のシリーズでは、その筋肉が直接通っていない関節への筋肉の影響に注目します。特に、関節を構成する骨のどちらか片方に筋肉が付着している関節、あるいは、”もう一つ先の関節”に注目します。 筋肉への従来のアプローチは、これらの筋群が股関節を内転することを強調しています。これらの筋肉は間違いなくそれができるのですが、体重負荷のある活動において、股関節内転のほとんどは重力によって起こされ、重心に影響し、非支持脚側へと骨盤を下方に向かって駆動します。もし両足が地面についているとすれば、脚に向かって骨盤がスライドする側で股関節内転が起こります。立位の活動において、股関節内転が内転筋群によって起こされていないのであれば、かなりの質量を持つこれらの筋肉の機能的な役割とは一体何なのでしょうか? 何年も前に、ギャリー・グレイは、角度のついたテーブルの支柱を比喩として用いて、骨盤(テーブルトップ)と大腿骨(テーブルの脚)の間の制御動作の安定機能を説明しました。前額面において、内転筋群は骨盤が支持脚と反対の脚に向かってスライドする際の外転を制御するために、重要な役割を果たします。両足が地面についた状態では、右側の内転筋群は、左股関節の内転を制御します。 内転筋群のグループとしての解剖学的にユニークな特徴の一つは、矢状面、水平面における機能は、スタート時の関節の位置によって変化するということです。もし股関節が屈曲していれば、内転筋群の一部は伸展を起こします。もし股関節が伸展していれば、他の部分が屈曲を起こします。これは毎回の歩行のサイクルにおいて起こります。前脚が屈曲すれば、内転筋群は屈曲を減速し伸展を起こします(そのほかの多くの筋肉とともに)が、と同時に、後ろ脚が伸展するときには、その側の内転筋群は、伸展を減速し(股関節屈筋群とともに)、脚の前方へのスイング中には、股関節屈曲を起こすことを助けます。これと同様の位置依存性の機能は、水平面においても起こり、内転筋群は内旋筋、外旋筋として働きます。 これら全て、そして”もう一つ先の関節へ”という観点は、まだ取り組まれていません。内転筋群が大腿骨を制御するとすれば、その膝への影響はどのようなものでしょうか?足が地面についていて、内転筋群が股関節を屈曲すれば、内転筋群は膝を屈曲させます。大腿骨の伸展は、膝を伸展させます。前額面において、大腿骨のアクティブな内転は、膝を外転させます。大腿骨の外転の減速は、同側の膝の内転を減速します(ここでも股関節の位置に依存します)。足が地面の上で安定している場合、水平面における大腿骨に対しての内転筋群の働きは、膝においてそれとは反対の影響を与えます。 股関節より上では、骨盤への内転筋群の影響は、仙腸関節、恥骨結合、腰椎に伝達されます。股関節における内転筋群の三次元的な役割は明確です。ですから、内転筋群は、それぞれの面において腰椎への影響を持ち得るということを受け入れなければなりません。特に実際の筋肉の働きが股関節の位置に依存している際において、これらの影響を理解することは誰にとっても難しいことです。 全ての運動に関わる専門家たちにとって、より役立つのは、この”限られた”洞察を股関節、脊椎、膝において内転筋群が起こし得る全ての問題を認識することに置き換えることでしょう。ギャリー・グレイは、私たちに、内転筋群はダイナミックな支柱であることを ”見て理解” してほしいと考えています。これらの筋肉は動きの三面全てにおいて、伸長(ロード)し、短縮(エクスプロード)します。もしも内転筋群が、機能において、スタテックな支柱になってしまえば、数多くの組織が怪我のリスクを持つことになるでしょう。内転筋群のダイナミックな機能の喪失は、弱さや、短縮、あるいは神経ー知覚的な”硬さ”によるものかもしれません。どちらにせよ、内転筋群が伸長し短縮することができなければ、機能は低下し、怪我のリスクは劇的に上昇します。 体重負荷での機能における内転筋群の評価の困難さは、グレイインスティチュートの運動評価である3DMAPS®の開発によりかなり低減されました。ランジと腕のスイングを使用して、全身の動きに対する内転筋群の貢献度を、モビリティー(動き)とスタビリティー(動きの制御)の両方において決定することが可能になります。内転筋群の股関節、脊椎、膝への貢献に関する理解が十分ではなくても、3DMAPS®のチェーンの分析によって、一つの動きに対する様々な関節の動きの統合と協調をいかに身体がうまく行えているか(あるいは行えていないか)を明らかにすることができるのです。