マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

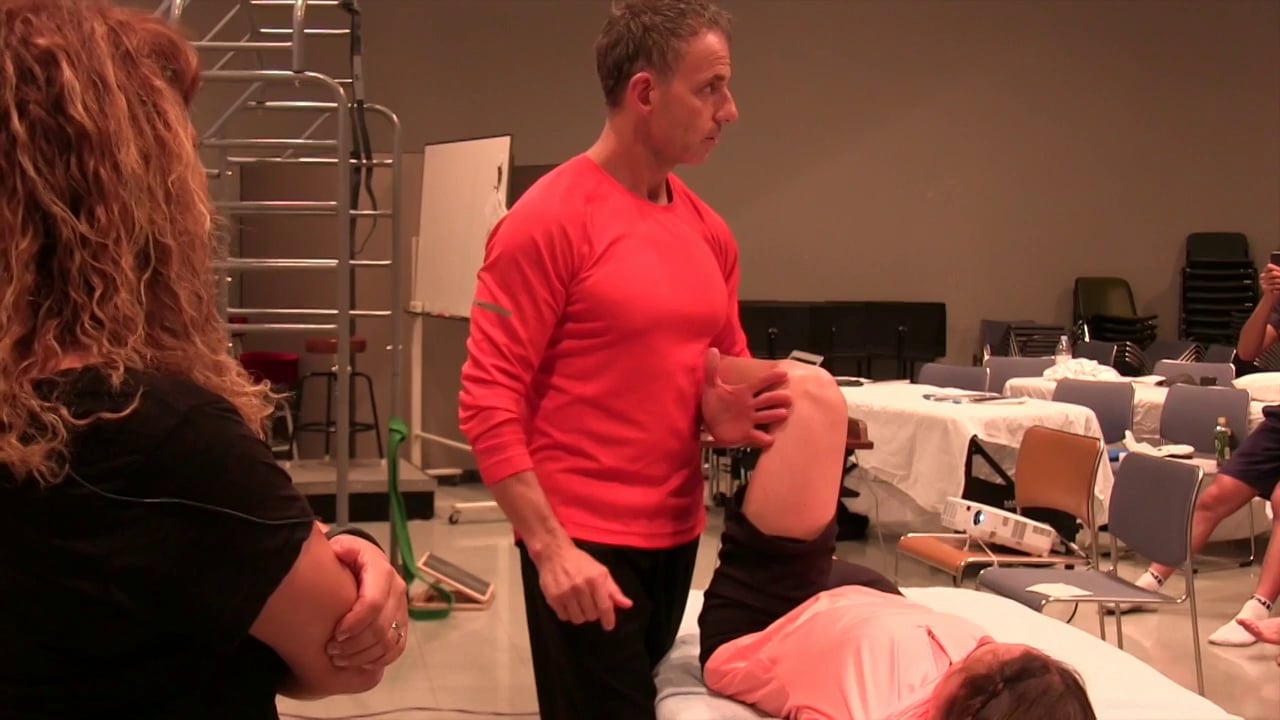

トラクションを伴う股関節包のモビリゼーション

股関節の関節包にある制限を自由にする為に、ベルトやタオル、そして手を利用して関節のスペースを広げるようにトラクションをかけつつ、股関節を3Dに動かすことで、関節包及び周囲軟部組織の可動性を高めるテクニックをレニー・パラチーノがご紹介します。

FSTT股関節関節包のモビリゼーション

膝をサポートしながら、股関節を回旋させたポジションで、アイソメトリックな収縮を段階的に行いながら、徐々に股関節の可動域を向上させるテクニックをご紹介します。

私達の専門的な「パズル」...構造か機能か

私たちが頭を悩ます、謎めいた、パズルのようなクライアントや患者に接する機会はどのくらいあるでしょうか。謎 (パズル) とは何かが理解できない、または理屈に合わないために混乱してしまう、その原因として定義されます。今日の情報社会においては、物事はより複雑にわかりにくくなっています.一体誰を信じたらよいのでしょうか?従来の教育やトレーニングは、特定の構造的な症状(前十字靭帯損傷、半月板損傷、腰痛、“炎症”、体重増加、衰弱、疲労、鬱など)に対するプロトコルに純粋に従うことで自信が得られるようにできています。しかし、症状を基盤とするプロトコルに従っていると、「それにはこれ」といった決まった型の治療やコンディショニングを繰り返す、たちの悪いサイクルにはまりかねません。 もしその「部位」や症状が本当の問題ではなく、全体的な機能不全の表れ、身体全体から発せられたサインだとしたらどうでしょう?子どもが泣いているとき、私たちはその子をただ黙らせようとはせず、何か理由があると考え、その謎を解こうとします。車の赤い「チェック」ライトが点滅していたら、そのライトの上に黒いテープを貼ってかぶせ、警告を無視したりはしません。ではなぜ、痛みや不快感があるときには、原因を探さずに患部を攻撃して無理やり症状を鎮めたり、覆い隠したりするのでしょう?静かな泥棒(機能)と、叫んでいる被害者(構造的な症状)を想像してみてください。両方のシチュエーションを考慮することが大切ですよね。被害者を助けたいけれど泥棒も捕まえたい! 権威に対して懇願することにより議論をする者は、己の知性ではなく、記憶のみを使っているのである。 (レオナルド・ダ・ヴィンチ) 私たちが、誰か(大抵は権威のある人)に指示されたからという理由で、ある技法やテストを行うことはどのくらいあるでしょう。グレイインスティチュートでは、臨床医、治療家、トレーナー、コーチそれぞれが権威を持ち、それぞれの知性を使ってクライアントや患者に接していくべきだと信じており、あらかじめデザインされたプロトコルではなく、個人個人を基盤として考えた解決方法を作っています。私はプロとして、指標としてのプロトコルに感謝しながらも、自分の知性を使って、様々な指標を全体の、各個人全体のダイナミクスに、創造的に応用することを、私達自身に対して要求します。 私は20年以上専門家として活動してきた中で、部位、構造、そしてテストでさえも、それらに関しての知識に惑わされてしまい、多くの失敗をしてきました。症状が表れている部位が実際にどのように機能しているかを尊重することなく、私がどう感じたかが、部位や構造を「直す」ことができるという根拠、テストの結果を良くできるという根拠になっていました。みなさんには、直面している全ての部位や構造的な謎に対して、より全体論的な/機能的な見方で考えることを強く勧めます。病理学的、症状の見解、テストの結果でさえも惑わされてしまいがちですが、大抵はあなたやあなたのクライアントおよび患者に「訴えている」にすぎないのです。 しかし実際には、機能はとてもダイナミックであり、連結しあっていて、流動的で、常に変化しています。リハビリをしていても、トレーニングをしていても、コンディショニングをしていても、身体を機械としてみていないか、孤立した部位や孤立しているようにみえる問題(例:ハムストリングのストレッチ、殿筋の強化、膝の腫れの減少、疲労に人工的なドリンクを飲む、便秘に緩下剤をとる、痛みに消炎剤をとる、等々)だけを指摘していないか慎重に考えなければいけません。そのような見方をする代わりに、論理と想像力を使って、複雑な全体像を解明することが必要です。下記は、還元主義的な見解と機能的な見解を対比した分類リストです。あなたがどちらを好み、どちらがあなたに専門的にあてはまるかを考えてみてください。 症状的見解 vs 機能的見解 症状的見解 身体はそれぞれの構成要素に分解された、分離したシステムによって成り立つ「機械」として見られている。 病気や病理組織の変化を明らかにすることに重点が置かれている。 評価/テストは極度に特化していて、診断の幅が狭い。 戦略は症状や患者の訴えをおさえることを基盤としている。 統計的に「普通の人々」との比較対象として計測した数値やチャート、統計、テスト結果などによって評価した患者の状態に重点を置いている。 後期ステージでの症状の経過を指標として頼っている。 健康状態は症状がないことによって計られる。症状さえなければ健康と考えられる。 機能的見解 身体は心、身体、感情がダイナミックに、複雑に相互連結したシステムと見られている。 正常な生理学上を基点とし、バランスが乱れているエリアや機能不全を明らかにすることに重点がおかれている。 評価/テストは、異なる多くのシステムや方法から得たデータを統合している。 戦略は訴えの根底にある原因を指摘することを基盤としている。 理想的な生理機能の概念を基盤として、主観的な情報と客観的な情報の両方を集めることに重点を置いている。 機能不全を早期に予想できる。 健康状態(理想的な機能)は機能の連続体、すなわち機能不全の状態から理想とする機能状態までのスペクトラムに沿って計られる。健康、およびウェルネス機能の復元、改善のための対処は、このスペクトラムのどの段階においても可能である。 今日の医学/ヘルスケアの世界では、体系的アプローチによる構造上の症状の統合を尊重する動きがあります。このパラダイムシフトでは、部分と全体の関係性がより釣り合ったものになります。部分の特性が全体の理解に確かに役に立つ一方、部分の特性は、全体のダイナミクスを通してのみ、完全に理解することが可能となります。 まず全体が最初にあり、全体のダイナミクスを理解してはじめて、少なくとも原理上は、部分の性質と部分の相互作用のパターンを導き出すことができます。これは、私たちの多くが学校で教えられてきたことに対するパラダイムシフトとして考えられますが、この概念は新しいものではありません。オステオパシー医学の創始者であるアンドリュー・スティル博士(1828−1917)は、下記の原理を信じています: 人間の身体は、総体的な生物学的ユニットとして機能する。 身体は、自己治癒と自己調整のメカニズムを持っている。 構造と機能は、相互に関係している。 身体の一つの部分に異常な圧力がかかると、身体の他の部分にも異常な圧力と張力が波及する。 そう、これはパズルのようで、全てのピースを尊重する必要があります。幼少時代にパズルのピースをはめていったとき、私達は真ん中のピースだけから始めることはありませんでした。代わりにまず、箱に描かれている全体図を見て、箱を開けて、それから全てのピースを表向きにして、角のピースと縁がまっすぐなピースを探し、それらのピースをつなげて型を作っていきました。最終的に、全体の絵を作り上げる全てのピースは、同等に扱われていました。 部位を考慮しながら、全体を尊重し評価することは、私たち専門家の義務です。治療家がクライアントに接する際の状態の捉え方を想像してみてください。衰弱しているボビー vs. ボビーの脚の衰弱、乳がんのメアリー vs. 乳がんの治療、ランジがうまく行えないジョニー vs. やったことがないランジをジョニーがなぜできないのかの判断。あなたが次回テストや評価をするときには、自分自身に次のように問いかけてください。「特定の個人をテストしているのか、それともテストをテストしているのか?」 グレイインスティチュートでは、まず第一に、各個人の特有性の全てを信じています。それを踏まえて、物理学、生物学、行動科学の応用に基盤をおきます−分離ではなく統合です。このモデルは、記憶された構造的プロトコルやあらかじめ用意されたテストを使うこととは相反して、クライアントや患者自身が、過程を決定する要因となることを可能にします。また、私たちは、みなさんのような同志一人一人が、クリエイティブに考える知性を発揮し、みなさんが接している人々を助ける道程をデザインしていると信じています。私たちはこの考え方を、決まった規則の連続ではなく、自然の原則にもとづいた応用機能科学(Applied Functional Science™)の過程を通してシェアしています。 最後に、次にあなたがクライアントや患者の「謎(パズル)」に直面するときに、自分自身に尋ねてみてください。全体は部位にどのように影響されているのか?崩壊している部位を支えるために、全体に何ができるのか?部位の機能不全は、機能代償によるものなのか?その部位を助ける環境をつくるために、今日なにができるのか?この考え方のプロセスは、私たち、トレーナー、コーチ、治療家を、優秀な機械的技術者から、創造的で謙虚なファシリテーターへと導いてくれるでしょう。

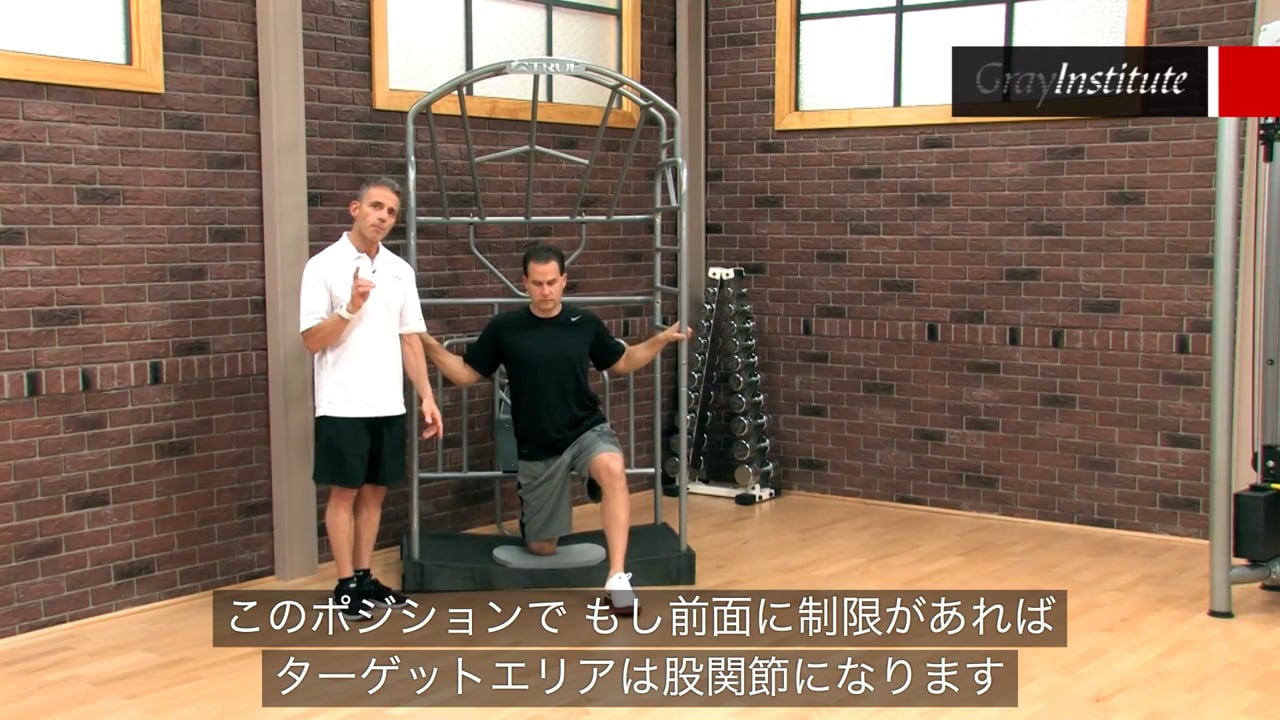

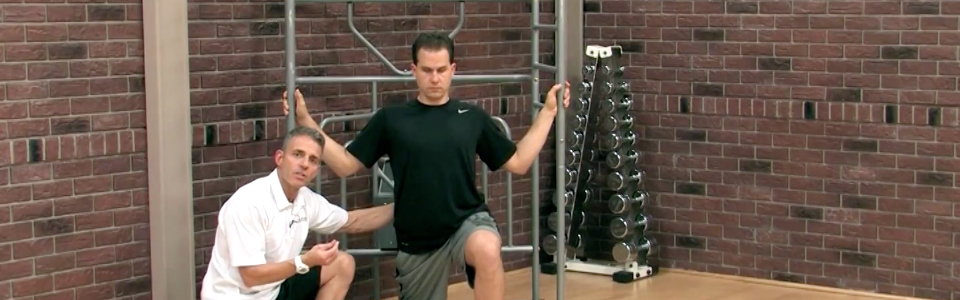

股関節前面のモビリゼーション

トゥルーストレッチステーションとハンズオンテクニックを使用して、股関節前面の組織とその関連組織を3Dに伸張させ、強化に導くプロセスをご紹介します。組織の可動性を動きの全ての面において充分に向上させた後、実際に使える強さを高める、ファンクショナルなアプローチです。

腰椎の3Dモビリゼーション

股関節周辺組織のモビリティーを向上させた後で実施することができる、シンプルな腰椎の3D牽引を含むモビリゼーションの方法を、レニー・パラチーノが丁寧に解説します。

股関節後面の3Dモビリゼーション

股関節後面の筋筋膜の組織は、固くなって制限を起こし易いエリアでもあります。股関節外旋筋群を含む、股関節後面の複合体の3Dモビリゼーションを、レニー・パラチーのがご紹介します。

股関節前部内側の3Dモビリゼーション

オフィスでも自宅でも簡単に行うことができる、股関節前面内側の組織の複合体の3Dモビリゼーションを、レニー・パラチーのがご紹介します。

身体機能の柔軟性:複雑な構造をシンプルに

ゴルフ、フットボール、サッカーを始めとして、あらゆるスポーツのトレーニングにおいて、多くのアスリートは筋力トレーニングの重要性は知っていても、柔軟性プログラムの重要性についてはほとんど理解していないのが実情です。 しかし実は、身体の柔軟性こそが、私たちの動作の基盤なのです! 実際、身体に柔軟性がなければ、パワーや筋力、心臓血管系能力、また筋持久性を最大レベルにまで引き出すことはできません。柔軟性はリハビリやパフォーマンス向上のための要であり、傷害を防ぎます。にもかからず、柔軟性プログラムはそれほど一般化していないのが現状のようです。 それには様々な理由が存在するのでしょう。 ひとつには、リサーチによる見解にばらつきがあり、それがより多くの混乱を引き起こしているということ(1)。 しかし、ほどんどの調査の背景となっている本質(またはそれすら存在しないという点)をよく検討してみると、様々な見解が混在している理由が簡単に理解できます。 どのようなテクニックを選択して採用するか、しかもそれらが基本原則に基づいた手段であるかということは、専門家にとって重要なことです。しかもこの手段は、各個人を対象とした必要性に限定されるものでなければならず、独断的に考案された指針に従っていてはならないのです。どのような手法を採用するかを決定するには、まず以下に述べる3つの基本原則を検討する必要があります。これらは、患者やクライアントの身体の機能的な柔軟性を評価し対策を立てるための基本原則です。 身体の機能的柔軟性に関する3つの基本原則: 各個人を対象とし、タスク=課題によって決定されるものであること 三次元であること 可動性/安定性のシステムであること 身体の機能的柔軟性とは、私たちの身体がより良く機能することを可能にする柔軟性を意味します。これによって私達は、最適にかつ効果的にタスクを実行することができるのです(2)。機能的柔軟性の的確な働きは各個人、そしてそのタスクによって決定されるものです(3)。従って、筋肉の起始部と停止部に着目しただけの一般のストレッチでは、機能性を最適に提供することはできないのです。 プラクティショナーは、患者またはクライアントのタスク実行時の、筋肉の働きをよく認識する必要があります。言い換えれば、筋肉がどのように働くのかは、そこにあるタスクによって決定づけられるものであって、マニュアルやテキストブックによって決められるものではありません。だからと言って、テキストブックの作者が間違っていると示唆しているのではないのです。テキストブックを作成する際に実践した特定の動きやポジションに関しては、正しい内容であるはずです。 私達の身体が、その角度やポジション等を変更すると、その機能も変化します。ですから、より機能的な柔軟性を得るためには、そこで使用するテクニックが、実際に行おうとする動きの機能に似通ったものである必要があります。そのため、私たちは筋肉や筋膜、腱や靭帯、神経や関節包、そして関節が、特定のタスクにおいてどのように3次元的に動くのかを理解する必要があるのです。単に、どの位動かせるかだけではなく、いかによく動かせることができるかも含めて。 これは可動性と安定性の原則です。3つの面全てにおいての、適切な量の可動性とそれに伴う適切な安定性は、テキストブック通りではなく、個人や意図するタスクによって特定されます。全てのタスクは、それぞれに異なったレベルの可動性と安定性を必要とするのです。 この複雑な内容を単純化するために、私達が実践している、3つの基本原則を適用した実践的な方法をご紹介します。この方法は皆さんが、次回のアセスメントや評価を行う際に使っていただくことができます。 何よりもまず大切なのは、各個人、そして、それぞれのタスクのユニークさを理解することです。各個人の現在のコンディションや、制限要素、懸念事項、何を望んでいるのかを理解した上で、意図するタスクをできる限りアスレチックな機能を伴う状況で評価します。ここで重要なのは、患者やクライアントが何を望み、何を必要としているのか、そして彼らが現在何をうまくやり遂げることができているのかを理解することです。ここから、彼らを正しい方向に向けて、可能な限り迅速に、そして安全に導く方法を作り上げます。例えば、レベル1から始めて、個人やタスクごとに必要性に応じて、レベル2やレベル3に進んでいくといった具合です。 レベル1:タスクによって特定 特定のタスクを正確に実行する能力を評価します。例えば、歩行、ランジ、スクワット、ピボット、ステップ、リーチ、走る、バランスをとる、何かを拾い上げる、右手を伸ばしながら座る、等。 これらを行うことで痛みや不快感を伴ったり、自信をもって実行できない場合には、これらのタスク実行の補助となる、正しいサポートが必要になってきます。 例えば、ある人が、スプリットスタンスの立位から、膝の高さまで前屈した場合、腰部にストレスを感じるとします。この場合、かがむ度合いをウエストの高さまでに変えたらどうでしょう?不快感を同程度に感じるでしょうか?それとも減少するでしょうか? 痛みが減少した場合、初回の評価時の可動範囲で不快感を感じた要因は、背中にあるのでしょうか?それとも股関節にあるのでしょうか? 身体の角度やポジション、高さやドライバー(駆動要因)、可動範囲等を変化させ、探偵のように探ってみましょう。それによって、その人が希望する、あるいは必要とすることを上手く実行するための方法を見つけ出すことができるのです。 これが成功しなかった場合は、レベル2に進んでください(レベル2はレベル1と大きな違いがないように見えますが)。 レベル2:外部補助を伴うタスク 意図する機能の実行に、外的な補助、あるいは安定のポイントを追加します。私達の方法を例にとれば、トゥルーストレッチステーションや戸口等の、外部的なサポート要素を加える、ということになります。こういった外部的補助は、患者やクライアントを特定の可動域、又はゾーンに位置させた状態から、動きのドライバー(駆動要員)を適用することを可能にします。彼らが動きを実行している状態で、触診のスキルを使って、チェーンリアクション全体の評価を行い、一連のチェーンの中の“弱いリンク”を見つけ出すようにします。これが可動性と安定性の基本原則の適用となります。 身体は安定性を知覚し、可動性を表現し、実践します。もし、ある個人に充分に可動性がなく、身体構造の組織の状態や、張力のレベルを評価する必要のある場合は、レベル3の方法で、該当する身体構造(特定の機能ではなく)を確認するようにします。 レベル3:身体構造によって特定 身体構造を評価するための環境として、マッサージテーブル等を用意します。実際の機能的なタスクとは異なる環境となるため、ここで得た結果には偏差が生じることを理解した上で、望む結果が機能的なものであるとすれば、ここで得た結果を機能に関連付け、統合する必要があります。 伝統的には、患者やクライアントの症状や特定の身体構造の緊張具合の確認から始まり、レベル3、最終的にレベル1へ戻れるよう多くのテクニックが指導されています。 このパラダイムシフトでは、特定の身体機能を実行することよって、今現在の状況が、本来あるべき機能からどれだけかけ離れているのかを確定し、それから孤立した構造へのアプローチへと進むようになります。 この方法は、時間を有効に使えるのみでなく、患者やクライアントに、機能によってより良い機能を増幅させることができる、という希望を与えることができます。機能とは常に変化するものであり、その性質上複雑なものではありますが、本来あるべき機能に従うことで、シンプルにより良く働かせることができます。 患者やクライアントの伝えようとすることを聞き取り、彼らの経験や動きを観察することで、より良い健康を実現するための指針とすることができます。 応用機能科学(物理科学、生物科学、行動科学の総体)の基本原則を適用すれば、柔軟性にも新たな意味合いをもたらすことができます。機能的な柔軟性は、各個人の全体性を認識したものです。身体の全体性のダイナミクスを理解することができれば、各部分の相互作用の特性やパターン、そしてその基本原則をも理解することができるでしょう。

足首のモビリゼーション

足や足首周辺の結合組織のモビリティを高めるためのアプローチも、運動の3面性を理解した上で全ての運動面において行うのがより効果的。軟部組織のエキスパートであるレニー・パラチーノがシンプルに実行できる方法をシェアします。

股関節内側の3Dモビリゼーション

股関節内側の筋筋膜の複合体は、パワフルなエリア。そのパワフルさを充分発揮するための3Dモビリゼーションをレニー・パラチーノがご紹介します。

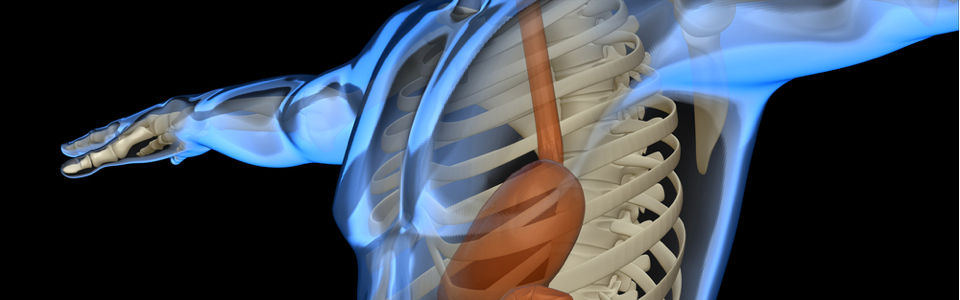

AFS 3Dコアコンディショニング入門

グレイインスティチュートの指導陣のひとりである、レニー・パラチーノが、コアの構造を多面的にダイナミックに伸張し、強化する方法をご紹介します。

前腕のモビリゼーション

正直なところ、前腕のモビリゼーションといえば、指を開いて掴み、前腕を後ろに引っ張るもの程度しか頭に浮かばない。。。という皆さん。レニーが、前腕の内側の組織を、動きのドライバーやハンズオンの要素をプラスして、実践的に紹介してくれています。すぐに試してみたくなりますよ。