トレーニングプログラムデザイン

アスリートのパフォーマンス向上を目指すS&Cコーチやパフォーマンスコーチ必見!限られた時間で最大限の効果を引き出すためのトレーニングプログラム作成のヒントが満載です。選手それぞれの目標達成をサポートする、より洗練されたプログラム作りに役立つアイデアを集めました。

まずは矢状面

“人生は3D!” “スポーツをするためには回旋が必要!” “本当のトレーニングは前額面、横断面上で始まる!” もしこのセリフを以前にいくつか(あるいは、すべて)聞いたことがあるなら私を止めてください。 今日の投稿の目的は、トレーニングをつまらなくするためではありません。この目的はあなたができないことを伝えることでもないのです。 むしろ、皆さんがプログラムに、より画期的なものをとり入れる前に、するべきことを伝えることを目指しています。 学校にいくと、まず、足し算や引き算といった算数の基礎を習います。 それらをマスターしてから、今度は代数学、幾何学、微積分などのより難しい分野に移っていきます。 つまり、これら算数の基礎は、より高次元の数学において習うことを適切に用いるために、前もって知っておく必要がある必須条件なのです。 そして、われわれのトレーニングにおいても、必須条件があるというのが私の意見です。 とても単純なことですが、最も基本的である、矢状面での動きをマスターしていないクライアントがほとんどであるのに、なぜ私たちはこれほど多くの時間を前額面、横断面上でのトレーニングにあてているのでしょう? 各面上での動きの簡易入門 この投稿を書き始めてから、各面上での動きについてあまり良く理解していない方もいるだろういうことに気づきました。皆さんが理解していると推測するのではなく、簡単な説明が役に立つのではないかと思います。 矢状面 ― 前後で起こる動き。スクワットやデッドリフトなどを考えてください。 全額面 ― 左右で起こる動き。ラテラルランジ、または、サイドステップを考えてください。 横断面 ― 回旋を伴って起こる動き。メディスンボールエクササイズやロシアンツイストを考えてみてください。 では、ここでもっとも重大は誤解の一つは、トレーニング効果を得るためには示された面上で実際に動かなければならないということです。 例えば、前額面上でトレーニングをしたいなら、ラテラルランジをしなければいけないとトレーナーやコーチから言われるかもしれません。 しかし、一般的なランジやスプリットスクワットをするとき、あなたは自分の膝をコントロールし、膝が左右に振れないように、または、内や外に回旋しないようにしているという事実があります。つまりそれは、文字通り、前額面と横断面上の動きをコントロールするようにトレーニングしていることになります。 すべてのエクササイズは矢状面、前額面、横断面上での動き、または、安定性の要素を持っているということを主張したいと思います。 高重量のランジにおいては、すべての面上での安定性が必要になると言えるでしょう。 重要なのは、スクワットやデッドリフトのようなパワフルな動きでは、矢状面での動きに焦点が当たっているものの、それらの動きには、常に前額面、横断面上における安定性の要素が幾らかあるということです。 これに対して、スプリットスタンスや片脚支持でのリフト動作では、矢状面での動きになるものが多いとしても、バランスをとるために、前額面、横断面における安定性がより必要になります。 なぜ矢上面が先なのか。 ここで、ちょっと私に調子を合わせてみてください。新しいクライアントがあなたのところに現れます。クライアントの姿勢を評価し、骨盤の顕著な前傾と腰椎の前湾増加を見つけます。 前額面、横断面における動きの制御の仕方に関する、素晴らしい週末のコースに参加したところです。そこでは、すべての3Dの素晴らしい動きをプログラムに組み入れる方法も習いました。 さて、どうしますか? これをすぐにトレーニングに活用したくなる要求に抵抗してほしいと、切に願います。その代わり、第一に、直すべき必要があるところを直してほしいのです。 機能的な観点からこのことを考えてみてください。 骨盤の前傾や腰椎の前湾がある場合、その人がどのように回旋をおこし、また、コントロールするかに関する数多くの側面を変化させます。 骨盤の前傾は大殿筋を伸長し、そのため、外旋の力を効果的に発揮できなくなります(または、内旋のコントロールを効果的にできなくなります) 内側と外側のハムストリングス、内転筋と外転筋などのアンバランスを見つけるでしょう。 “コア”を安定させるために、腰椎周りの筋肉を能動的に動員する(動的安定性)のではなく、腰椎自体が働いてしまいます(静的安定性)。 これらは、ほんの幾つかのことですが、更に大きなことに繋がっていきます: 矢状面で上手に動けなければ、前額面、横断面上でも上手に動くことができないと断言できます。 前後に上手に動けることは、左右、または、回旋を伴った動きを上手に行うための必須条件になります。 トレーニングのスペクトラムのどこに位置しているかにかかわらず、これは非常に重要なことです。 傷害予防の観点から考えると、骨盤や腰椎をニュートラルに近い状態にすることは腰や股関節、膝へのストレスの軽減につながります。 パフォーマンスの観点から考えると、スポーツパフォーマンスに関する2つの重要なエリアを解き放ったことになります:強く安定したコア、可動性がよく、大殿筋が駆動する股関節。 しかし、スポーツに関してはとはどういうことでしょう? おそらく皆さんがこの質問をするでしょうから、今からそのことについて話しましょう。 もし選手(減量したいクライアントとは対照的に)が上記の姿勢でやってきたとしたら、すぐにトレーニングの仕方を変えたりはしません。 考えてみてください:ウエイトルームで人々をトレーニングするもっとも大きな理由は、修正が必要なところを修正するためかもしれません。 もし彼らが前額面、横断面で上手に動いていないとしても、改善させることを望んで、その面で彼らをトレーニングし続ける必要があるのでしょうか? 実際に改善をみることはできるでしょうか?もちろん見られます。単純にだれかの動きを適切にトレーニング、または指導することは、示された動きを改善することに役に立つでしょう。 しかし、私は、まず最初に、彼らの矢状面における姿勢、アラインメント、安定性を改善することができれば、それ以外のことは、ほんの少し、あるいはまったく指導しなくても改善されてくることを知っています。 このことが、私がトレーニング初期にポジションの後退を使うのが大好きな理由の1つです。両膝立ち、片膝立ち、四つ這い、または、仰向け、うつ伏せであっても、矢状面でコントロールさせることで、それが異なった姿勢やポジションに影響していくことを知っています。 まとめ トレーニング(クライアントや選手のトレーニング)を段階的に考え始める。 その段階の一つは動きの面であり、矢状面の安定性と制御が基本になります。 最初に矢状面の動きをマスターする。そうすることで、それ以外の2つの面上での動作が上手になり始めることに驚かされるでしょう。

充分な露出

「プログラミング・エッセンシャル」ビデオからの抜粋となるこのビデオクリップでは、トラビスが、望んでいる生理学的適合を引き起こすためにストレス刺激への充分な露出が重要であることを解説します。歯列矯正をしようとする際にも、誰かを強化しようとする際にも、身体が安全に変化するのを促進するには、ストレスへの充分な露出が起こらなければなりません。

エクササイズをリンクする

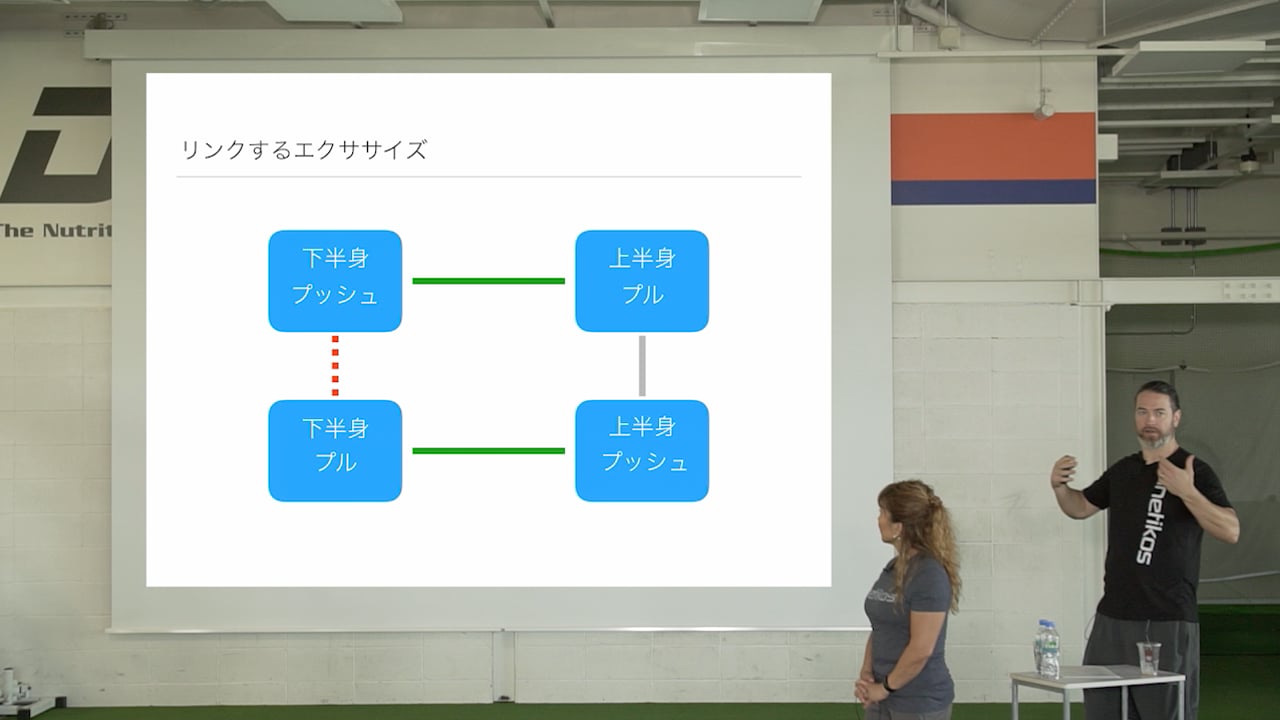

リリースされたばかりの「プログラミング・エッセンシャル」ビデオからの抜粋第二弾。トラビス・ジョンソンが、エクササイズ同士が競合し合わないように適正にリンクするための考え方のプロセスを解説します。トレーニングセッションにおいて、スーパーセット、トライセット、あるいはサーキットなどを計画する際、このコンセプトをしっかりと理解することは不可欠となるでしょう。ぜひご覧下さい。

プログラムデザインにおけるエクササイズの順序 - 上半身が先か下半身が先か

今回はS&Cコーチがプログラムデザインでブチ当たる問題の一つをピックアップしてみます。 プログラム作成時のエクササイズの実施順序には多数のバリエーションが存在します。 NSCAのテキスト(1)にも下記の様な代表的な例が示されています。 ① パワーエクササイズ→コアエクササイズ(※)→補助エクササイズ ② 上半身と下半身を交互に行う。 ③ 「プッシュ」と「プル」のエクササイズを交互に行う。 ④ スーパーセットとコンパウンドセット ※ここでいうコアエクササイズはいわゆる体幹の種目ではなく、クリーン、スナッチ、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトなどのパワーエクササイズ及び大筋群を動員する多関節種目を指します。以下同様です。 どのような方法をとったとしても、後に続く種目に悪影響を及ぼさないように種目を配列するというのがセオリーとなっています。 例えば以下のような種目配列です。前述の①〜④を組み合わせて種目を配列しています。 1 パワースナッチ 2 フロントスクワット 3 懸垂 4 RDL 5 DBベンチプレス 6a スタビリティチョップ– Kaiser Functional Trainer 6b プッシュ/プル – Kaiser Functional Trainer 7a 補助種目① 7b 補助種目② 7c 補助種目③ 実際には、トレーニングの実践には多くの制約があるものです。 ・指導対象である選手の数 ・トレーニングに充てられる時間 ・トレーニングに使用できるスペース、場所 ・選手の数に対する器具や設備の数 ・選手のエクササイズテクニック ・選手のトレーニング経験 etc. 制限要素を挙げればキリがありませんが、それを踏まえて効果的なプログラムを提案することは、指導者としての腕の見せどころかもしれません。指導経験や指導方法の引き出しの多さがこういうところでいきてきますね。 特にチームスポーツを指導する場合、多くの指導現場では、選手の数に対して器具が不足していることが珍しくありません。これを読んでいる指導者の方も「○○が今空いてないんですけど、どうしたら良いですか?」、「○○を先にやっちゃダメですか?」ということを選手から問われた経験がおありかもしれません。 私の働く職場でも時には40人近い選手を同時に指導することがありますが、その人数が同時に同じ種目を実施することは(2~3人のグループを作って進めたとしても)不可能です。どうしてもプラットフォーム、スクワットラック、ダンベル等の数が不足してしまいます。問題はこのような環境ではどうするか、どのようにすれば限られたトレーニング時間で効果を担保しながら効率よくトレーニングを進められるのかということです。 以下、私が過去に取ってきた解決方法の一例をご紹介いたします。 ・パワーエクササイズを最初に行い、上半身から開始するグループと下半身から開始するグループの二つに分ける。 パワーエクササイズとしてバーベルで行うスナッチとダンベルで行うジャークの2種目を採用したとします。この場合、一方のグループはスナッチから開始し、もう一方のグループはジャークから開始して、それぞれが終了後に種目を入れ替えて実施する。クイックリフトのようなパワーエクササイズはセット間のレストも長く2~5分程度です。これだけのレストがあれば複数人を同一のステーションでエクササイズを実行することが可能です。そして、それぞれのグループが下半身もしくは上半身から開始するようにすると、器具の数からの制約を受けにくくなります。 ・週間スケジュールの中で強調するトレーニング目的を分配する。 DAY 1:最大筋力とパワー、DAY 2:爆発的筋力とパワーというような感じで強調するトレーニング目的を決めたとします。 例えば、DAY 1にはクリーン、プッシュプレス、スクワット、ベンチプレス、懸垂など最大筋力の維持、向上を目的としたコアエクササイズ種目を中心に選択します。この場合、この日の目標は筋力の維持、向上であり、余計な補助種目はないので、できる限りパワーエクササイズを先に実施しさえすれば、あとはどの種目を優先的に行うかということはそれほど問題にはなりません。 そして、DAY 2にはハングパワースナッチ、スクワットジャンプ、プライオプッシュアップ、RDL、DBロウなどDAY 2より負荷強度としては低いが、動作速度が速い種目が選択できます。この場合も、RDLをスナッチとスクワットジャンプの前に実施しないようにして、DBロウはスナッチの前には実施しないようにしさえすれば、他の種目は全てパワーエクササイズとなるので、実施の順番には柔軟性を持たせることができます。 同様に、期分けごとに工夫していくことができます。例えば、DAY 1:最大筋力と筋肥大、DAY 2:爆発的筋力とパワーといった設定ができます。 ・上半身の日と下半身の日に分ける。 このスプリットの仕方は筋肥大期など、比較的トレーニング回数を多く確保できるときには有効だと思います。Aグループは上半身、Bグループは下半身となるだけで、種目がかぶるということは半減するので、後は器具の問題を考慮して種目配列を考えれば器具の不足をカバーしやすくなります。しかし、2つのグループが別々のことをやっているので指導する側としては指導に手がまわらなくなる可能性はあります。 選手の到達すべきパフォーマンスやシーズン目標に合わせて年間スケジュールを作り、各期の最も強調すべきトレーニング目標(またはサブ目標も)を設定、さらにそれを実現するために週ごとのサイクルに落とし込んでプログラムを作成していく。何もかも理想通りの環境でプログラムを作成し、実行できるわけではありません。しかし、優先するべきところと柔軟性を持たせられるところを考慮してエクササイズの順序を考えていくとスムーズなトレーニング運営ができるのではないでしょうか。 参考文献 1. Thomas R. Baechle et al. “第18章 レジスタンストレーニング”. ストレングストレーニング&コンディショニング. Thomas R. Baechle and Roger W. Earle. Book House HD, 2002. 2. Daniel Baker. “Chapter 10 Using Strength Platforms for Explosive Perfomance”. High-Performance Training For Sports. David Joyce et al. Human Kinetics, 2014.

ウエイトトレーニングプログラム:ただ加えていけば良いというものではない

腕をターゲットにしたワークアウトを数セット、数レップちょっと加えてもいいですか? 有酸素運動はどうかな?30分間インターバルトレーニングセッションは効果がある? 毎日ローテーターカフ(回旋筋腱板)を更にやったらどうなる?ちょっとチューブでやるだけさ、どうかな? ふくらはぎ、腹筋、それと前腕をあと2日間加えるよ、問題にはならないよね? これらは私がストレングストレーニングプログラム(そして包括的なプログラムの他の内容においても)を書いた人々から寄せられる、よくある質問のほんの一部です。 そして、こういった質問は私に感謝をさせてくれるのです。効率的なストレング&コンディショニングプログラムの作成方法を誰かに教えるということは、いかにやりがいのあることであり、そしてなぜ皆初めてトレーニングプランを作成し始めた時にイライラするのかと。 非常に単純なことですが、多くの人は競合需要のコンセプトを理解していません。全ての人はウェイトトレーニングプログラムに何かを加えたいと思っています。しかしそうする為に、何かを削ろうということはしないのです。 強くなる探求の一端として、日常的にインターバルトレーニングを行っているエリートパワーリフターやオリンピックリフターを何人知っていますか? 持久性のパフォーマンスを向上させる行程において、バイセップスカールを数セットだけ加えたいというエリートトライアスロンの選手を何人知っていますか? その答えは勿論、ゼロです。なせなら、(彼らがそれを感謝していようがいまいが)これらのハイレベルのアスリートは競合需要を効率的に管理しているからです。 いくつかのケースでは、異なったフィットネスの質は互いに競合することがあります;例としてはストレングスを向上させようとしている時の極度の有酸素トレーニングです。毎週何時間も有酸素運動を行っていては、短期間で強くなることはできません。

トレーニングプログラムを向上させる6つの方法

私は人生に1つのシンプルな目標を持っています: 日々向上すること。 心に留めておいてください―シンプルな目標だと言ったことを。 しかし、簡単はものでは決してありません。 この目標を私の人生のすべての部分に当てはめているのですが、コーチングとプログラミングに関するとき、特に明確になります。 “進歩のない”ことを心から恥じているので、私が行っていることを少しでも向上させる方法をいつも探しているのです。 オフシーズンの季節を目前に控え、自身のプログラミングを批判的に見直する良い機会であると考えました。 正しいことをしているのか、間違ったことをしているのか、そして最も重要なことは、向上させるために何ができるのか。 これが、私の今年のオフシーズンの6つの主なトレーニング目標に関する“裏”パスです。お楽しみください! 目標#1:超特異的であること ここでこの記事を読んでいるのであれば、それはあなたが自身のトレーニングとコーチングからより多くのことを引き出したいからでしょう。 どんなプログラムからでもより多くのことを引き出す最も単純な方法は、本質的に一般化するのではなく、特化させることです。 これが、IFASTで私たちが常にこだわっていることです。私たちは各アスリートの個体差を尊重し、それを反映したプログラムを作成しています。 今年のプログラムをより特化させるために、どのように特定のアスリートが動き、力を産み出し、エネルギーを産出しているのかを理解する手がかりとするために、評価過程を徹底的に掘り下げます。 整形外科的評価においては、あまり大きな変化はないと思います。 しかし、今現在IFASTで使用しているすべてのジャンプとVBTテストに関して、私たちがどれだけ本質的にアスリートを“プロファイル”し、彼らの弱点に特化したトレーニングプログラムを作成できているのかについては、かなり胸が高鳴っています。 実行可能な項目 すべてのアスリートは私たちの新しく改良されたIFAST DNA評価プログラムを経験します。それには、整形外科的評価、スピード/パワー/筋力評価、そしてエネルギーシステムの評価が含まれています。 その結果から、そのアスリート独特の必要性と目標に極めて特化したプログラムを作成します。 目標#2:トレーニングのモニタリングを改善する 今現在私たちの業界に流行り言葉があるのであれば、それは“モニタリング”です。 皆が皆、モニタリングについて話しています。 大きい予算ではどう行うのか、少ない予算ではどう行うのか、その中間ではどうなのか。 正当な理由のために。理論的に、モニタリングをより良くできれば、より良い結果をもたらすはずです。 私にとって鍵となるのは、出来る限り合理化し、侵襲性が最小限となるようなモニタリングのアプローチをすることです。 すべてのセッションごとに1,000のデータポイントを集めたかったとしても、それが現実的かどうかは分かりません。 さらに、目的は出来る限り多くのデータを集めることではありません。その代わり、目的はトレーニングプログラムに真に影響を与え、それを導く幾つかの情報を得ることです。 実行可能な項目 すべてのセッションの始めに、私はそのアスリートのレディネスを評価するためのテストを使用します。それはマルチジャンプテストのこともあれば、ベンチプレスVBTテスト、単純な握力テストのこともあります。 どのテストを使用するのかを選手に決めさせることで、毎日テストを行いたくなることを期待しています。 目標#3:よりダイナミックにプログラムを作成する プログラミングテンプレートで私が決して好きになれないことの1つは、4または6週間のブロックにはめ込んでしまおうとする傾向があることです。 平均的な日々のクライアントであれば、これで恐らく問題ありません。彼らが同じエクササイズで快適に十分動く準備ができ、次の段階に進む準備ができるまで4週間から6週間かかることはあるでしょう。 しかし、プロフェッショナルなアスリートは、まるっきり違っているのです。 事実、今まで1つの方法でしかスクワットやデッドリフトをしたことがない人々に定期的に出会いますが、私は数セットで彼らのパターンを再構築することができます。 数日、数週間、数ヶ月のあいだではなく数セットで、です。 このように、プログラミングをよりダイナミックにする必要があるのです。身体が1つのエクササイズを十分行えて安定しているのであれば、私たちはそのエクササイズを漸進させます。 実行可能な項目 私と私の良き友人であるトニー・ギリアーノは、このオフシーズンに使用を始める予定のプログラミングテンプレートの完全な改訂に取り組んでいます。 このテンプレートの目標は、できる限り素早く、そして効果的に“トレーニングできるメニュー(クリスチェース用語)”の構築を助けることです。 結局、クライアントがあるエクササイズの漸進を習得するのに2週間しか要さないのであれば、なぜさらに4-6週間そこに彼らをとどまらせるのでしょうか? 私たちの新しいテンプレートは、私たちが選択したエクササイズそのものに関して週単位で柔軟に対応しながら、エクササイズグループやカテゴリーにマクロレベルでプログラムを提供できます。 目標#4:遠心性動作を重要視する スポーツを見れば見るほど、アスリートをトレーニングすればするほど、私はアスリートの身体が何を経験するのかという点により多くの尊敬の念を持つようになります。 1つのゲームや試合で1,000回以上も切り返しを行わなければならないとき、身体にかかる負荷はとんでもないことになります。 しかし、ウエイトルームでは、どれだけの負荷を持ち上げられるのかということを強調しすぎているように感じます。 なぜゆっくりとコントロールされた遠心性での動きに、もっと重点を置くことをしないのでしょうか? 身体が効果的に力を吸収することを教えることを? そして、オフシーズンのプログラム期間を通して、ゆっくり、しかし確実により積極的な遠心性トレーニングを取り入れ、スポーツの必要性と要求に準備させることを? もちろんすべて修辞的質問ではありますが、私たちが考える必要があることだということは確実です。 実行可能な項目 前回のオフシーズンプログラムに、かなりうまく遠心性のトレーニングを取り入れたと感じていますが、常により良くすることはできます。 確実な基盤と基礎を築くことで、プレシーズンのアプローチとして漸進的に強度を上げ、量を増やすことができるはずです。 目標#5:スピードとアジリティワークを反射的に行う 正当な理由のために、私はスピードとアジリティワークをここ2,3年間、トレーニングの焦点にしています。 高いレベルのスポーツは、アスリートに素早く爆発的であることを要求します。 アスリートが新しいレベルに上がったとき、それが高校から大学であれ、大学からプロであれ、上に上がれば、試合はより早くなるというのを、アスリートから常に聞いていることでしょう。 スピードの一部は認識でもあります。レベルの高いアスリートは、単に、レベルの低い相手よりも試合を見て、解釈し反応することがより素早いのです。 しかし、生の運動能力やスピードは、良い選手と素晴らしい選手を区分けするという事実を無視してはいけません。 適切な姿勢やポジションが、アスリートの真の可動性を表現することを可能にするように、反射性・競合性のスピードやアジリティはアスリートが真の運動能力を見せることを可能にさせます。 去年は、スピード・アジリティプログラミングとコーチングにおいて、いくつかの重大な進展をしましたが、そろそろ次の大きなジャンプをする時期です。 今年私が行いたい最も大きな調整は、より早くアスリートを反射的、競合的な状態に持っていくことです。 実行可能な項目 今年の目標は、アスリートに特化したスキルと動作を快適に行わせることが最優先となります。 それができれば、アスリートがスピードとアジリティを見せることができる反応的・競合的な状況を造りだすでしょう。 目標#6:下肢の組織耐性を構築する 遠心性トレーニングと同じように、下肢の組織耐性を漸進的に構築していくことは忘れ去られているように感じます。 アスリートは単に以前のように走り、跳び、ジャンプしていません。そしてそれは現れています。 アスリートは弾力性や ”バウンス”を失っているだけではなく、以前よりも多くの下肢の問題に対応しているのです。 去年の初め頃からこのことについて多くのことを考え始めましたが、ポッドキャストで Boo Schexnayderと話していたときに、再び考えさせられました。彼は去年のフィジカルプレップサミットで、この話題について深くまで掘り下げて取り上げていましたが、それ以来常にこのことについて考えずにはいられませんでした。 実行可能な項目 下肢の組織耐性は、このオフシーズンのトレーニングプログラムの焦点になるでしょう。目標は、オフシーズンの早い段階で低強度の方法を導入することです。 オフシーズンが進んでいくにつれて、量を上げていくのと同様に、ゆくゆくは、高強度のバリエーションをゆっくりと加えていくでしょう。 まとめ “完全なプログラム”などというものはありません。私たちはそのことを認知しています。 しかし、コーチとして、私たちの目標は自分たちのプログラムを客観的に見ることであるべきです。 それらを批評し、評価し、それぞれのプログラムが示すギャップや弱点を見極めることです。 そして、それが出来るのであれば、年を重ねる毎にプログラムを改善していけることを保証します。

スピードプログラムのデザイン方法 パート1/2

どのようにスピードプログラムをデザインするのですか?これは私が本当に良く聞かれる質問です。通常そのような時、私は望まれていない答えを伝えなければなりません。“時と場合によります”と。なぜなら、そもそも本質的にこの質問が非常に曖昧だからです。 では、誰かが私の所にやってきて“7年生(中学1年生)の女子バスケットボールチームへの3ヶ月のスピードプログラムはどうデザインしますか?”と聞いたとしましょう。 間違いなく、私はここで、いくつかの明確な答えを与え始めることができるでしょう。その質問に週に何日トレーニングをする計画なのか、使える時間、ウェイトルームなどといったリソース(資源)があるかが含まれていれば、より答えやすくなります。 ここでは12−14歳のアスリートへの普遍的なプログラムをどのようにデザインするかを記述します。なぜならこれは普遍的なものなので、どのアスリートやスポーツにも適用できるからです。覚えておいてください、12−14歳の子供達には発育において大きな個人差があります、男女間での差は言うまでもありません。 日数/週:3日 時間/日:45分 連続しない曜日で:月ー水ー金 オフシーズン:これらのアスリートはスポーツにおけるシーズンの最中ではないけれど、いくらかスポーツには参加しており、単に練習のみをしているわけではありません。 12週のプログラム(3週間の4サイクル):3週間のサイクルを選んだ理由は、このプログラムは普遍的なものであり、異なった変数にさらせばさらす程、アスリートにとってはより大きなチャレンジとなるからです。このプログラムは普遍的なものであるため、エクササイズは3週間のサイクルで習熟されます。 1日目: 20分のウォームアップに続き、以下の基本的なシークエンスを行います: フォームローラー、スティック、またはテニスボールによる、筋肉の準備 機能的柔軟性から3次元的ストレッチとモビリゼーション ダイナミックアクティベーション/ランニング ー ランニング、スキップ、ランジ、シャッフル、スクワット、ベンディング(屈曲)... ファストフィート ー 縄跳び、ラダー、ドットドリル、ラインドリル、ローボックスドリル… 5分間の着地、減速(衝撃吸収のメカニクス): ロージャンプ、跳躍、ホップ及びホールド 1日目は固有受容感覚に挑戦する為に、全て矢状面で行う 1−2つのエクササイズを選び、5−10回を2−3セット行う。 10分間の直線加速トレーニング: ウォールラン、アームドリル、様々なスタンスからのスタート、片膝立ちのスタート、起き上がり… 全てのエクササイズは加速の技術的側面に重点がおかれる。 2つの異なったエクササイズを選び、3−4セットをドリルによって、また最初の3週間のサイクルで生じた指導の量により、異なった回数で行う。 25分間のストレングストレーニング(最初の3週間は全て両側の動き): 4つのエクササイズを選び、スーパーセット方式で行う。 エクササイズにより5−12回の3−4セットで行う。 分解と漸進の時間。 全てのストレングスエクササイズを分解し、アスリートがメカニクスを理解できるようにする。 多くの焦点は、自体重を扱うTRXなどのサスペンションシステムやジャングルジムストラップ、そしてチューブ、メディシンボール、ダンベル、ケトルベルといったものに置かれます。 2日目: 20分のウォームアップに続き、以下の基本的なシークエンスを行います: フォームローラー、スティック、またはテニスボールでによる、筋肉の準備。 機能的柔軟性から3次元的ストレッチとモビリゼーション。 ダイナミックアクティベーション/ランニング ー ランニング、スキップ、ランジ、シャッフル、スクワット、ベンディング(屈曲)... ファストフィート ー 縄跳び、ラダー、ドットドリル、ラインドリル、ローボックスドリル… 5分間の着地、減速(衝撃吸収のメカニクス): ロージャンプ、跳躍、ホップ及びホールド 2日目は固有受容感覚に挑戦する為に、全て前額面で行う 1−2つのエクササイズを選び、5−10回を2−3セット行う 10分間の側方加速トレーニング: 焦点は加速に置かれている為、アスリートはパワーの生成、及び加速時における身体の水平性を保つことを学びます。 ラテラルシャッフルとクロスオーバーが主な焦点となります。 2つのエクササイズを選び、3−5セット行う。左右を考慮しなければなりません。 25分間のストレングストレーニング: 4つのエクササイズを選び、スーパーセット方式で行う。 エクササイズにより5−12回の3−4セットで行う。 異なったムーブメントパターン、及び/もしくはバリエーションのエクササイズを行う。 分解と漸進の時間。 全てのストレングスエクササイズを分解し、アスリートがメカニクスを理解できるようにする。 多くの焦点は、自体重を扱うTRXなどのサスペンションシステムやジャングルジムストラップ、そしてチューブ、メディシンボール、ダンベル、ケトルベルといったものに置かれる。 3日目: 20分のウォームアップに続き、以下の基本的なシーク案素を行う: フォームローラー、スティック、またはテニスボールで、筋肉の準備。 機能的柔軟性から3次元的ストレッチとモビリゼーション。 ダイナミックアクティベーション/ランニング ー ランニング、スキップ、ランジ、シャッフル、スクワット、ベンディング(屈曲)... ファストフィート ー 縄跳び、ラダー、ドットドリル、ラインドリル、ローボックスドリル… 5分間の着地、減速(衝撃吸収のメカニクス): ロージャンプ、跳躍、ホップ、そしてホールド 3日目は固有受容感覚に挑戦する為に、全て水平面で行う 1−2つのエクササイズを選び、5−10回を2−3セット行う 10分間の直線、及び側方への方向転換トレーニング: アスリートは直線方向へのランからの減速、そして側方への動きを習得する。 後退(バックステップ)が直線の中に含まれる。 直線パターンから一つ、そして側方パターンから一つ選びそれらを細分化して行う。 エクササイズによって3−5セットを行い、側方の減速を行う場合には身体の左右両側を考慮する。 25分間のストレングストレーニング: 4つのエクササイズを選び、スーパーセット方式で行う。 エクササイズにより5−12回を3−4セット行う。 1日目に行ったのと同じエクササイズが再び指導される。翌週の1日目が、この最初の週の2日目となります。こうすることで全てのパターンがほぼ同等の時間実行されることになります。 分解と漸進の時間。 全てのストレングスエクササイズを分解し、アスリートがメカニクスを理解できるようにする。 多くの焦点は、自体重を扱うTRXなどのサスペンションシステムやジャングルジムストラップ、そしてチューブ、メディシンボール、ダンベル、ケトルベルといったものに置かれる。 最初の3週間サイクルが終わる頃には、アスリートは処方されたエクササイズを正しく行う方法を基本的に理解しているはずです。最初の3週間サイクルではあまり多くのエクササイズが選ばれていませんが、ここで習得されたパターンにより新しいエクササイズも簡単に実施することができます。

スピードプログラムのデザイン方法 パート2/2

2回目の3週間サイクル 2回目の3週間サイクルは最初のサイクルとほぼ同じような流れで行われます。ウォームアップは同じものを行うことで、アスリートが充分に習得することができます。身体にとってチャレンジがあり、アスリートを集中させるのに充分な種類が含まれています。 着地/減速、もしくは衝撃吸収においても3週目と似通ったことを行います、しかし着地時にポステリアチェーンにストレスをかけるために、低ー中重量のメディシンボールを加えます。 スピードトレーニングは、エクササイズという点においては同じになりますが、より良いリアクションを引き出す為に、ランダムなキューイングが加えられます。キューイングは、言語的、視覚的、またはこれらを組み合わせたものが用いられます。 ストレングストレーニングは両側性から片側性に移行するため、全ての下半身、及び上半身のエクササイズは非対称的に行われます。 3回目の3週間サイクル ウォームアップは同じものを行います。必要であればエクササイズを加えることもできますが、構造は同じです。 これからの3週間における衝撃吸収ドリルの際、アスリートはその日に行う面での動きを行う際に、矢状面、前額面、水平面のドライバーが加わります。 もしも矢状面での跳躍を行っているのであれば、バランスと安定性を生み出すために、身体からのリアクションを誘導する目的で、腕を3つの面のどこかでどのようにドライブするか(動かすか)を学ぶことになります。全てのドライブは腕/手によって行われ、このサイクルにおいては外負荷は加えられません。 スピードトレーニングにおいては、ここから軽めのチューブやスレッドによる抵抗といった外負荷を加えます。このサイクルでの目的はテクニックをかえることなく、力発生を増加させることになります。もしもこの抵抗力により、アスリートが抵抗のない状態と比較して、スキルを大幅に変更しているのであれば、それは抵抗が重すぎるということになります。 アスリートには軽めのチューブが、これにより加えられた牽引がある中で行う減速、もしくは減速への一助として用いられます。アスリートが、外力を伴って非常に効率的に動くために、身体ポジションに集中していられるようにすることがゴールとなります。 ストレングストレーニングは両側性の負荷へと戻りますが、パワーの導入が加えられます。アスリートはリフトの求心過程において、外部加重や自重の加速方法を学びます。また遠心性の部分において、負荷をコントロールするように指示されます。 ゴールは神経駆動の向上、より早い動きの中で正しい姿勢を保持すること、そして動きの遠位において負荷が素早く離れていく際の減速方法をアスリートに教えることになります。 4回目の3週間サイクル 今回もウォームアップは、ほぼ同じになります。最後の3週間における衝撃吸収のドリルにおいて、アスリートは着地を異なった面で行う際に、3次元的なドライブをシンプルに繰り返しますが、ドライブの際に再びメディシンボールによる負荷が加えられます。 メディシンボールは手で持っていても、面上に沿って腕をドライブしている時に受け取っても構いません。スピードトレーニングは、最後の3週間サイクルでは異なったことを行います。アスリートは多方向への動きを行います。言い換えれば、直線と側方への動きが結びつけられるということです。例として、アスリートは直線のダッシュを行い、すぐさまラテラルシャッフル(側方へのシャッフル)に切り替え、クロスオーバーをして後退(バックペダル)しスタート地点に戻る、というものがありえます。 このサイクルでの目的は、アスリートがいかに身体を上手く操作できるかを、コーチが評価することです。それぞれのワークアウトはコーンを用い、アウトライン化された、もしくは予行演習的に行うことで、アスリートは正確に何を行うべきかを知ることができます。次のワークアウトでは、アスリートはどこに向かい、どのように動くかをランダムな指示出しのもとで行います。 それぞれのワークアウトは、予行演習とランダムを織り交ぜます。適切な時に、軽めのチューブによる抵抗といった外力を加えることもできます。ストレングストレーニングは、パワーに焦点を当てた片側性のトレーニングに戻ります。アスリートはどのように爆発力を出すかを引き続き学びますが、身体を通じてより非対称的な負荷がかかります。 これが、私が若いアスリートのグループに用いる、12週間トレーニングの基本的なプログラムデザインのアウトラインです。より多くのオプションがあると思いますが、私は、自分自身とアスリートにとってバラエティー豊かにチャレンジする為に、より短いサイクルを好みます。主なゴールは技術面の習熟でなければなりません。ストレングスとスピードはいずれついてきますが、乏しい動きの基礎の上に積み上げたくはないですよね。

プログラムとコーチングを向上させる4つの方法

コーチやトレーナーとして、我々はより良くある為に日々トレーニングツールを探し求めています。 それはもしかすると新しいタイプのプログラミングかもしれませんし、 噂に聞く新しいエクササイズかもしれません。 または大人気のエクササイズに対する、ひと味違った形でのコーチングやキューイングかもしれません。 要するに、私達コーチは、より良い結果が残せるものであれば出来る事は全てやってみるということです。 私はこれを16年間やってきましたし、少なくとも通常レベルの成功を収めてきました。 加えて、私は指導方法及びトレーニングの連続体の全貌をみてきました – 業界に入りたての若いトレーナーやコーチから、私達の業界の真のレジェンド達との会話や仕事まで。 もし、何がエリートレベルの指導者と駆け出しの新米を分けるか、を絞り込まなければならないとすれば、ポイントは以下の4項目でしょう。 あまりピンとこないかもしれませんが、有能な一流指導者であれば誰でも、プログラミングや指導法向上のために、これら4項目を導入しているということを保証します。 楽しんで読んで下さい! #1 – 一流の指導者はシンプルであることを目指す 私達が最初にプログラムを作り始める頃、それは控えめに言ってもかなり圧倒されるものでしょう。 以前に自分がプログラムに沿った経験があるので、何がプランに含まれるかはある程度分かっています。 加えて最近指導法やピリオダイゼーションに関する文献を10冊くらい読んだばかりなので、そこで得た知識も盛り込みたくなりますよね。 更に更に、 最近見た新しいエクササイズ15種類を、あなたが使ってみたくて仕方なかったら...これは盛り込むしか無いですよね! こうなった場合、一体これら全部をどうやって調和させたらよいのでしょうか? 答えは簡単です—全部を削って出来る限りシンプルにするのです。 私が初めて自分のパワーリフティングのトレーニングプログラムを作ったとき、そのプログラムは本来必要な内容の10倍の長さになってしまいました。 そして当時、ベストが380、250、そして480だった彼(当時の私)にとって、アドバンスプログラムは1番必要なかったものだったのです! 私達がスピードやアジリティー、プライオメトリックスやリフティング等についてトレーニングを考える時、ゴールはプログラムをいかに複雑に作成できるかということではありません。 ゴールはプログラムの中にどれだけ沢山の“ツール”を詰め込むことでもありません。 目の前に置かれた作品に対して、同僚達が“おぉ”とか“あぁ”とか言ったとしても、余分に称賛を得られるわけでもありません。 結局のところ、私達が評価されるのは作ったプログラムが結果をだすことのみです。 私は、簡単かつシンプルであればある程、より優れたプログラムを作れると強く信じています。 生理学の観点から見ても、簡単でシンプルなプログラムは、どのような適合を目指しているのかを、身体が真に理解し反応することを可能にしてくれます。 プログラミングの初期にはしっくりこない段階があってもOKです。 事実、誰もが経験します。これはある意味儀式のようなものです。 しかし常に自分のプログラミングを見直し、無駄を削ぎ落とし、更に効果的にする方法はないかと問いて下さい。 そうした結果、きっとあなたは自分の作成した中身の詰まった無駄のないプログラミングに驚く事になるでしょう。 #2 – 一流は基本を熟知している 私がこの業界で働き始めたころから、このようなタイトルの記事をよく見かけます; “キレてるハムストリングを作る8つの方法!“ “コアを締める5つの新しい運動!” “ふくらはぎを肥大させる4つのエクササイズ!” 私も結構執筆をしますから、これらの売り文句の意味は理解してます。人々の注意力は長く続かず、キラキラ派手やかなものに惹かれる昨今、雑誌やオンライン記事等も人々の目を引くものでなくてはなりません。 しかし長年に渡り私は世界中何千もの方々とお仕事させて頂く機会に恵まれてきました。 本物の人々と仕事をする、クオリティーを重視している本物のコーチやトレーナーの皆さんと。 新米で駆け出しの方、ちょっと自分の道が見えてきた方、そして経験豊富な上級者の方もいらっしゃいます。 もし私が彼ら皆に1つアドバイスをするとしたらこんな感じでしょうか: トレーニングに関しては、基本を熟知することを目標にしよう。 これをただ読んだだけで先に進まないでください。しっかりと心に留めてください。 ジムにおいて、基本の動作パターンを真にマスターする事を目標にしてください。 スクワット、デッドリフト、プッシュアップ、プルアップ、ランジ、プレスなどは、プログラムとしてあまり魅力的には映らないかもしれません。 Youtubeやインスタグラムに投稿しても、視聴数は2万もいかないかもしれません。 でもこれは保証します: 基本のリフティングをプログラムに取り入れ、それを高いレベルで指導するならば、あなたの指導しているアスリートは必ず結果を出すでしょう。 例とポイント:もし5年前に、ビッグ3(スクワット、ベンチプレス、デッドリフト)を教える事に自信はありますかと聞かれていたら、私は“あたりまえだろ”と自信ありげに答えていたでしょう。 しかし5年経った今の私は,ビッグ3への見解や、いかに行われるべきかに関して全く違う見解を持っています。 あなたがどれだけ優れていてどれだけ経験があっても、常に基礎を教えることは上達できるものです。 #3 – 一流は“効率性がカギ”であるのを知っている 実質的のものよりも他のことに価値を見出しがちな今の時代において、忘れられていることの1つが“効率性”というコンセプトです。 これは上記の私の論点と直接的に合致します。1つの動作パターンがとてもうまく出来たり、プライオメトリックスの漸進ではなく、常に注目されているのはプログレッションです。 次のことへ進む。 そして更に次へ —なぜならそうできるから! そうする時、私たちは、効率性とモーターコントロールを犠牲にしなければなりません。 これでは、我々は本当の意味でマインドとボディのコネクションを発達させることはできません。 結局のところ、私達はクライアントやアスリートとのトレーニングをごまかしているのです。 これがトレーニングプログラムの始めに、よくアスリートに私が熟知しているエクササイズからスタートさせる理由です。 もちろん信頼関係を築き、彼らにジムで自信を与えたいのですが、それ以上に、早い時期に、彼らをとてつもなく効率的にしたいのです。 グレッグ・ロビンスは、このことを私達のポッドキャストでも示唆してくれています。グレッグの要約をすると: なぜ上手く指導できないエクササイズやトレーニングツールをわざわざあなたのプログラムに取り込まなければならないのでしょう これはまた私の初期プログラムの多くが、とてもシンプルに見える理由かもしれません。 結局のところ、もし私が高重量のバックスクワットをせず、高強度のスピードやパワーを捨て、もし低強度の有酸素ばかりやっていたら、一体どうやって何かを獲得することができるのかと思いますね? 実際のところ、私はクライアントを内側から再構築しているのです。 彼らの身体のパーキングブレーキをオフにし、それによって彼らの持つ真の可動性、運動能力やコンディショニングが滲み出てくるのです。 トレーニングを頑張りすぎて、プログラムから得ることがあまりに少ないアスリート達を頻繁に見かけます。 最初の時期に削り落とし、より効率的にすることに注目をすれば、長期的な結果は価値のあるものになることを保証します。 #4 – 一流は“要となるキュー“を活用する この夏の私の目標は、一週間に一冊の本を読む事です。先週からチャールズ・デュイッグの「ハビット」を読んでいます。 この本で、彼は要となる習慣というものについて触れています。要となる習慣とは、他の似たような習慣に対して連鎖反応を作り出す習慣です。 例としては: オフシーズンの始め、アスリートはトレーニングを何もしません。 家では食べたいものを食べ放題です。 一晩中夜更かししてはNetflixでドラマを見たり、FIFA2016プレイステーションゲームの技を磨く事に一生懸命です。 オフシーズンのトレーニングが開始された途端に状況は一変します。 身体により良いものを食べ始めます。 リカバリーを高める為に早く寝るようにもなります。 トレーニングは、この場合においての要となる習慣です。トレーニングが始まれば、他の要素もうまくかみ合い始めるのです。 コーチングにおいても同じ現象が起きます。これを私は “要のキュー”と呼んでいます。(何をしたかわかりますか?) コーチとしての私のゴールは、セッション中はキューイングの数をできるだけ少なくすること。 アスリートには、わずかなミスをしてもらいたいのです。そうすれば彼らの身体が自身にあったムーブメントパターンを見つけ出すことが出来ます。 ですから、私は彼らに起こる些細なことを全て修正することはありません。 しかし、もし私が10個の問題を連鎖反応で一気に修正できるような1つの “要のキュー”を見つけられたらどうでしょう? それが私の求めるキューイングなのです。 まとめ 人生においてあなたが出来る最良のことは大衆が進む道を見極め…そして逆の道を行きなさい、と言われます。 新しいエクササイズや複雑なプログラムに誘惑されたり、過剰なキューイングをするよりも、全てのことの無駄をなくすことをゴールにしましょう。 あなたのプログラムをシンプルかつ効果的にして下さい。 ごく少数のエクササイズ(スピード、プライオメトリック、リフティングに関わらず)を、完璧なテクニックを用いて活用して下さい。 最後に大切なことは、思慮深いキューイングで、数々の問題を一挙に解決することをめざすということ。 もしこれが出来れば、全てのクライアントやアスリートに最良の結果を提供することが目の前にあることを保証します。