マイクロラーニング

隙間時間に少しずつビデオや記事で学べるマイクロラーニング。クイズに答えてポイントとコインを獲得すれば理解も深まります。

ファンクショナルトレーニングを明確に理解する

機能向上のためのトレーニング/ファンクショナルトレーニングは、アメリカにおいて、何年にもわたって研究され、開発され続けているますが(著者の師のひとりであるギャリー・グレイ博士は過去25年間以上にわたりファンクショナルトレーニングにたずさわり、“ファンクションの父”とも呼ばれている)日本におけるこのコンセプトは、まだ新しいものです。 ファンクショナルトレーニングが、流行語のひとつになってしまって、その本当の意味合いを失ってしまう前に、こうしてムーブメントスペシャリストのコミュニティーにメッセージを伝える機会をもつことができるのは、嬉しいことです。 皆さんに考慮していただきたい主なポイントは、下記の通りです: 機能/ファンクションとは、意図したゴール/タスク(目標/課題)によって特定されるものである 意図したゴール/タスクが同じであったとしても、各個人の質によって、必要な機能はそれぞれに異なる 上記の1&2のために、ファンクショナルなエクササイズ、あるいはファンクショナルでないエクササイズは、そのどちらも存在しない。エクササイズを、ファンクショナル/ノンファンクショナルに分類しようとすることは、時間の無駄であり、有害になり得ることさえある。 日本においては、人々が整理整頓し、分類をする傾向にあるために、個人差や各個人の目指すゴールのニュアンスとはあまり関わりのない、独断的な基準に基づいて、何がファンクショナルで、何がファンクショナルでない、というような線引きをしようとしてしまう罠に陥りがちなのではないかと思います。 アメリカでも、そして他の国でも既に何らかのレベルで起こってきていることですが、ファンクショナルトレーニングという流行に便乗すべく騒ぎ立てて、ファンクションの真の本質とは何かを考えることなく、ケースバイケースの個人のニーズに基づいてエクササイズやムーブメントを適用することもなく、ただ単に、ある一つのエクササイズのグループを、他のものと取り替えただけというのを見てきました。 私自身が読んだことのある、アメリカの出版物には、ファンクショナルな動きとは”多関節が関わる筋肉や筋膜の大きな連鎖の動きである”というような声明が提唱されてました。残念なことに、これは真実ではなく、どちらかと言えば、ファンクションの概念の理解に乏しいものです。 ファンクショナルエクササイズ/ファンクショナルな動きとは、特定の個人を、その目指すゴール/タスクの実現に向けて、安全に効果的に近づけるもの、その全てを指します。その動きがどのように見えるのか、いくつの関節が関わっているのか、いくつの筋肉が働いているのか、といったことは特に問題ではありません。何が大切なのかといえば、その動き/エクササイズが、その特定の個人のために必要なことをカバーするものなのか、その個人が望むことや必要とすることを、実現するための能力を発達させる助けとなり得るのか、ということなのです。 ファンクショナルエクササイズの、より正確な定義に関して、ほとんどの人にとっての問題となるのは、これが型にはまったものでもなければ、白黒はっきりしたものでもない、ということでしょう。”考える“ことを必要とされ、決断を迫られます。そして、あるひとりの人にとって、とてもファンクショナルであることが、他の人にとっては全くファンクショナルでない=機能不全であり得る、という事実にも面と向わなければなりません。幅広い層の個人に対しての適用をするためには、ファンクションのニュアンスを学ぶための充分な時間と努力を必要とします。 ファンクショナルエクササイズとノンファンクショナルエクササイズのリストを作って、それを覚え、そのまま実践するのは簡単なことです。簡単ゆえに、この方法は全く間違っているものであっても、多くの人が行ってしまうものでもあります。 ですが、ここで明白なことに注目してみましょう:ゴルファーのファンクション、スイマーのファンクション、マラソンランナーのファンクションは、全て基礎的に全く異なったものなのです。 そこに、例えば、”1年前、足首に重度の捻挫をしたランナー”と”右膝の半月板に劣化がおきているゴルファー”と“自動車事故による鞭打ちによる頸部の問題を抱えるスイマー”といった問題が加わるとすれば。 これら全ての人達にとって、どのようなエクササイズであってもそれがファンクショナルなのか、ファンクショナルでないのかという定義を、均一に適用するのは、まったくもって馬鹿げたことなのです。 アセスメント(評価)が必要であり、対象となる各個人のゴールを達成するために、特定のエクササイズが選択されたり、創造されたりする必要があります。これを怠ってしまうのは、全くの怠慢であると、私は考えます。 海外でも日本国内でも、多くの人達がファンクション/機能に関して話すようになっていることは喜ばしいことでありますが、これが、ただの無意味な流行りものに終わってしまわないように、沢山の人達がファンクションに関して注意深く考えてくれることを望んでいます。 結局のところ、最良の、そして最も重要なファンクショナルトレーニングの道具は、私達の”脳”なのです。

テクニカ ガビラン ギャリー・ラング インタビュー パート1/3

医療用ステンレス製のツールを使う軟部組織へのアプローチ、テクニカ ガビランを開発したアスレチックトレーナーのギャリー・ラングとのスカイプインタビューのパート1。テクニカ ガビランが誕生したきっかけや、グラストンとの相違点に関して、開発者自身からの興味深いお話です。

テクニカ ガビラン ギャリー・ラング インタビュー パート2/3

医療用ステンレス製のツールを使う軟部組織へのアプローチ、テクニカ ガビランを開発したアスレチックトレーナーのギャリー・ラングとのスカイプインタビューのパート2。テクニカ ガビランとグラストンとの相違点に関して、また道具を使用することによる手への負担の軽減に関して、開発者自身からの興味深いお話です。

テクニカ ガビラン ギャリー・ラング インタビュー パート3/3

医療用ステンレス製のツールを使う軟部組織へのアプローチ、テクニカ ガビランを開発したアスレチックトレーナーのギャリー・ラングとのスカイプインタビューのパート3。3Dの ロード/アンロードの動きを多用したテクニカ ガビランのアプローチは、レシピ本のように決まったプロトコールを覚えるのではなく、各個人のニーズに合わせた自由さと可能性を持ち合わせています。

肩の部位的可動域の評価と改善 パート1/2

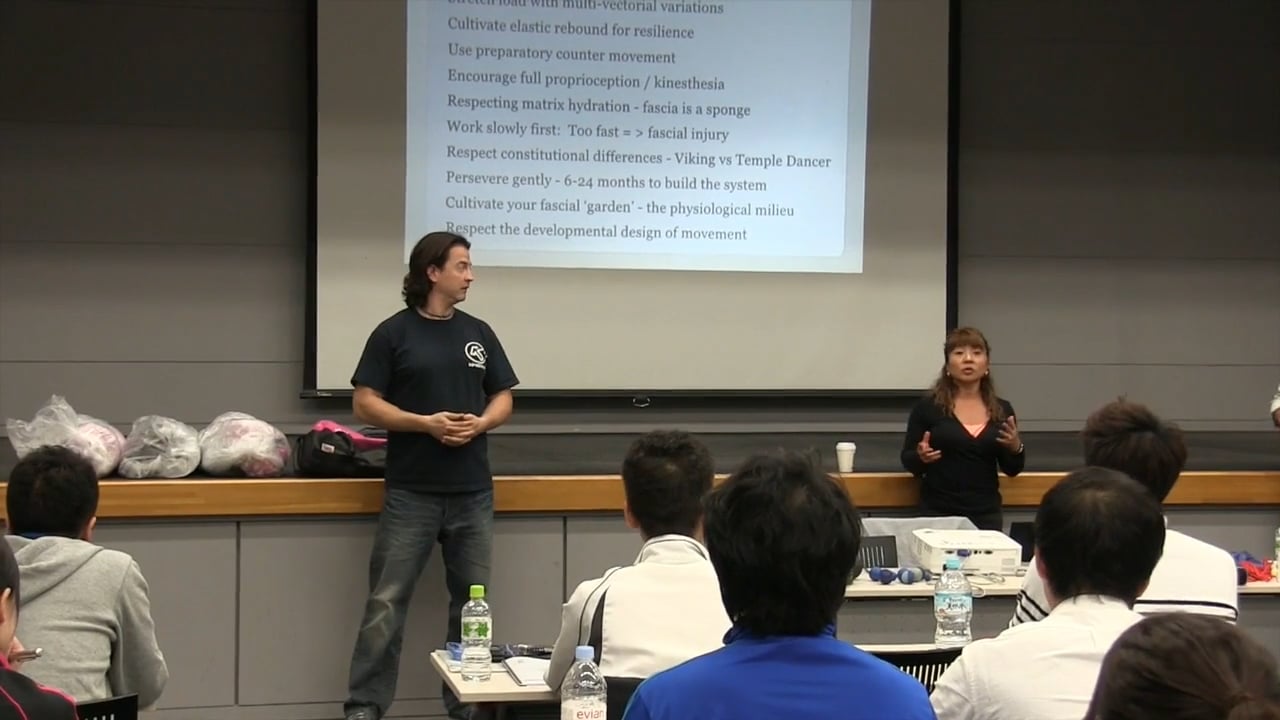

トーマス・マイヤースの筋膜ネットワークのトレーニングのセミナーから、トラビスがダイナミックな動作を可能にする為に不可欠な部位的な可動域の評価方法をご紹介します。オーダーヘッドのプレス、スイング、プルアップが無理なく行えるか否かも、このような部位的な可動域が関与します。

肩の部分的可動域の評価と改善 パート2/2

組織に制限がある場合、その部位のモビティー向上を、手技のみに頼ることなく、運動を使って効果的に行う方法をご紹介します。アルティメイトサンドバッグという不安定な負荷を使うことで、多様性に富んだ刺激を与える方法をご紹介します。

セグメンタルローリングパターン

2015年4月1&2日に東京で開催されたトーマス・マイヤースの”筋膜ネットワークのトレーニング”セミナー2日目の実技部分から。身体全体が一塊に動くのではなく、分節毎に動くことを感じながら、床の上で最小限の力を使ってローリングの動きを行います。田野耕平氏のアイデアを導入した手のポジションにもご注目を!

関節弛緩性の評価

結合組織にも様々なタイプや個人差が存在します。関節に弛緩性を持つ結合組織の密度が低いタイプの個人と、結合組織の密度が高い個人では、必要な運動のタイプも異なるはず。関節の弛緩性の有無を確認する方法をご紹介します。

腹臥位での股関節伸展テスト再考

しばらく前のことですが、ある方から、腹臥位での股関節伸展テスト(PHE)に関して、私が提供している情報と他の指導者が提供している情報が異なっているために混乱している、というお問い合わせをいただきました。 PHE テストは、ブラディミア・ヤンダによって開発されたもので、約20年にわたって使用されています。被験者をうつ伏せにして、股関節伸展の動きを行いながら、大臀筋、ハムストリングス、脊柱起立筋の発火の順番を観察するものです。 ヤンダは、正常な発火の順番は、大臀筋、ハムストリングス、そして脊柱起立筋であるとし、このパターンからの逸脱は、腰痛や運動機能不全と関連性があると考えました。(Janda V. 1991, Janda V. 1992) 質問をしてくださった方は、私が指導をした際、発火の順番は、ハムストリングス、大臀筋、脊柱起立筋であるべきであると発言し、また他の指導者も同様に、ハムストリングス、大臀筋、脊柱起立筋の順で指導したと記憶していたにもかかわらず、他の指導者が大臀筋、ハムストリングス、脊柱起立筋の順番であるべきだと指導したことを憂慮していたのです。 この方は、これによって当惑してしまったために、この明らかな相違を解決するべく、私に問い合わせをされました。 私はこのテストを学び、過去10年間にわたりアセスメントとして使用しています。私自身は最初に、この順番はハムストリングス、大臀筋、そして脊柱起立筋と教わったのですが、臨床医の間で、最初に発火するべきなのはハムストリングスか大臀筋かということに関して、かなりの意見の不一致がみられることに気づき始めました。 ここで認識しなければならないのは、このテストにおける、”最適” あるいは ”正常” な発火の順番に関して、リサーチ文献による確固とした同意がなされていないということです。 初期のリサーチによると、股関節伸展における大臀筋の発火の遅延は、異常であり機能不全であることを示唆しています。(Bullock-Saxton J.E. et al. 1993, Bullock-Saxton J.E. et al. 1994) しかしながら、より最近に行われたリサーチは、これに相反して、股関節伸展における大臀筋の発火の遅延は正常であると示唆しています。(Lehman G.J. et al. 2004, Sakamoto A.C. et al. 2007, Lewis, C.L. & Sahrmann, S.A. 2009) また、ハムストリングス、大臀筋、脊柱起立筋間の発火パターンにおいて、”正常”と認識されるパターンは存在しないと示唆するリサーチも存在します。(Nygren Pierce M. & Lee W.A. 1990) この文章は包括的な文献の総論ではありませんが、”正常”な発火パターンに関しての同意を示す文献は得られていないのです。 興味深いことに、PHEテストは現在も、世界中で多くの臨床医に使用されていますが、彼らの多くが注目しているのは: 1)脊柱起立筋が最初に発火しないこと。私自身も含めて多くの人が同意するのは、脊柱起立筋が最初に発火するのであれば、その個人は、運動において股関節伸展と腰椎伸展を正しく分化させることができていないということです。彼らは股関節を伸展しようとする際、実際には腰椎をまず伸展してしまいます。 2)股関節伸展最域における、大臀筋とハムストリングスの良いトーン。もし脊柱起立筋とハムストリングスが岩のように硬く、大臀筋が柔らかく緩んでいるようであれば、これは問題かもしれません。きちんとしたコーチや臨床医であれば誰でも、股関節伸展の主動筋は大臀筋であり、ハムストリングスは伸展補助筋であることを知っています。股関節伸展の最終域において、大臀筋が硬くなっていないようであれば、これは動作の問題を起こしえます。 私は、このテストを何百人ものクライアントやアスリートたちに使用し、臨床医とも話すうちに、大臀筋とハムストリングスのどちらが先に発火するかということをあまり気にしなくなりました。そうではなく、上記の2点に関してより注意を払うようになったのです。 恵まれたことに教育者として指導をする機会に恵まれ、ワークショップでこのテストをシェアする際には常に、”私自身は、ハムストリングス、大臀筋、脊柱起立筋の順番で習いましたが、脊柱起立筋が最初に発火して大臀筋に十分なトーンがないことを憂慮します。”と伝えるようにしています。 ワークショップの設定の場合は、この後テストの方法を紹介し、脊柱起立筋が最初に発火している場合の解決策に関してお話をするでしょう。 私がシェアをした、脊柱起立筋が遅れて発火するようにするテクニックが、今回質問をくださった方に、まるで私が大臀筋の前にハムストリングスが発火すべきである(繰り返しますが、私はハムストリングスが先でも大臀筋が先でも構わないと思っています)という間違った印象を与え、混乱させてしまったのだと思います。そのテクニックとは、下記のようなものです: クライアント/アスリートをうつ伏せにして、手を腰椎のエリアに安心できるように置いて、骨盤をやや後傾させ肋骨を床やマッサージテーブルに下ろすようにして、脊柱起立筋が完全にリラックスするようにします。リラックスできたら、膝を僅かに曲げて(2~3度で充分)ハムストリングスが発火するようにし、それから臀筋を強く収縮させて大腿部を床から少し浮かせるようにします。 このテクニックにおける、ハムストリングス(膝屈曲)から大臀筋(股関節伸展)へという順番は、大臀筋より前にハムストリングスが発火することを促進するのではなく、クライアント/アスリートの脊柱起立筋が先に発火するのを避けるためです。股関節伸展をしようとする際に腰椎が伸展する人のほとんどは、脊柱起立筋が過活動で、大臀筋を収縮させるという単純なことでさえ、脊柱起立筋を発火させてしまいます。これは私自身の個人的な経験から気づいたことですが。。。他の方も同様の経験をしたことがあるか否かはわかりません。クライアント/アスリートに、まず膝を曲げさせることで、脊柱起立筋をリラックスさせたままで、股関節伸展を行い、最初に発火しないようにすることを成功させてくれるのです。 もう一度繰り返すと:私は脊柱起立筋から股関節伸展をリードしてしまうことを憂慮しており、様々なエクササイズによって、臀筋の筋力と興奮性(必要な場合は)を向上させる努力をしています。 これが、常にワークショップで皆さんに伝えようとしていることであり、また私のDVD ”ポステリアキネティクチェーン”でもお話ししていることなのです。 ”正常”なパターンにおいて、ハムストリングスか大臀筋のどちらが先に発火すべきかに関しては、リサーチで確立されていないことであり、はっきりとした答えは出てこないかもしれません。異なった活動にさらされることで、その活動に特化した順序に慣れたり、余儀なくされることもかなりありえるでしょうし、またその他の活動においては異なることもありえます。例えば、水泳選手に対して野球選手というように。 更にこれは、人間の機能に関して白黒はっきりしていることはとても少なく、多くのことはその中間であるということを思い出させてくれる重要なことです:様々な解釈、状況次第、その時々に変化することを受け入れる広い視野を持ちましょう。”もしAなら次はB”というような、常に適用できる単純なルールがあれば簡単でしょうが、現実として私たちは常に考え続けなければならず、疑問を持ち続け、指導させていただくクライアントやアスリートに対して、私たちの知識と経験を、常に新しいユニークな方法で応用し続ける必要があるのです。 参照文献 Nygren Pierce M., Lee W.A., “Muscle firing order during active prone hip extension.” J Orthop Sports Phys Ther. 1990;12(1):2-9. Janda V. Muscle spasm – a proposed procedure for differential diagnosis. Journal of Manual Medicine. 1991;6:136–139. Janda V. Treatment of chronic low back pain. Journal of Manual Medicine. 1992;6:166–168. Bullock-Saxton J.E., Janda V., Bullock M.I., “Reflex activation of gluteal muscles in walking. An approach to restoration of muscle function for patients with low-back pain.” Spine (Phila Pa 1976). 1993 May;18(6):704-8. Bullock-Saxton J.E., Janda V., Bullock M.I., “The influence of ankle sprain injury on muscle activation during hip extension.” Int J Sports Med. 1994 Aug;15(6):330-4. Lehman G.J., Lennon D., Tresidder B., Rayfield B., Poschar M.. “Muscle recruitment patterns during the prone leg extension.” BMC Musculoskelet Disord. 2004 Feb 10; 5:3. Sakamoto A.C., Teixeira-Salmela L.F., de Paula-Goulart F.R., de Morais Faria C.D., Guimarães C.Q., “Muscular activation patterns during active prone hip extension exercises.” J Electromyogr Kinesiol. 2009 Feb;19(1):105-12. Epub 2007 Aug 30. Lewis, C.L., Sahrmann, S.A.. “Muscle Activation and Movement Patterns During Prone Hip Extension Exercise in Women.” J Athl Train. 2009 May-Jun; 44(3): 238–248.

肩の問題を解決する

肩に問題を抱える人にとって、ただの柔軟性ではなく、サポートする調整力を備えたモビリティーを向上させることはとても重要です。ジョシュ・ヘンキンと共に、トラビス・ジョンソンが、TRXサスペンショントレーナーやDVRTのシステムを利用して、肩周辺の組織のモビリティー向上のためのドリルをご紹介します。

スクワットの向上のためのスクワット以外のドリル

スクワットの動作を指導するのは難しくありませんか?股関節周囲ではなく、足と足首のアライメントに注目したキューイングとエクササイズのプログレッションを、DVRTのジョシュとトラビスがお届けします。

インタビュー:過去2-3年で変化したこととは?

シカゴ在住の理学療法士であるロビー・オオハシに、トラビス・ジョンソンがインタビューするシリーズの第一弾は、過去2~3年のリサーチの発見に基づいて、ロビーのクライアント/患者への評価や治療に変化があったか否か?という質問にロビーが答えます。人と人との関係性の重要さを改めて感じさせてくれる回答をお楽しみください。